行為藝術 現場體會轉瞬即逝的藝術

林紫鳴

行為藝術,一種長期給人怪誕、難以理解的藝術形式,甚至從其誕生起,就一直備受大眾的質疑:一個瞬間即逝的動作何以能稱之為藝術?當然,正如那句老話一樣:人人都可以是藝術家,但不是所有人都能成為藝術家。行為藝術亦如此,不管你承認與否,如今行為藝術已經進入博物館、拍賣行的視野,認識、理解行為藝術,不妨為自己的收藏視野打開一塊新天地。

拍賣現場首現行為藝術

2018年末最為轟動的藝術事件莫過于涂鴉藝術家班克斯(Banksy) 2006年的作品《帶氣球的女孩》(Cilwith a Bllon)在倫敦市中心的蘇富比拍賣行進行公開拍賣時,就在落槌成交的幾秒鐘內——此時它的成交價格為140萬美元,《帶氣球的女孩》的畫芯突然向下滑落,通過隱藏在畫框里的自毀式碎紙機,伴隨著攝像機拍攝鍵的聲音和拍賣行內人群的驚訝聲,《帶氣球的女孩》畫作的下半部分被切割成工整的碎紙條。

隨后,蘇富比官方聲明在拍賣會上現場創作的班克斯最新作品《愛在垃圾桶里》(Latest BanksyArtwork Love is in the Bin' Created Live at Auction),在畫作粉碎后,與買方協商確認銷售,并同意將以原始價格進行銷售。而《帶氣球的女孩》也被重新命名為《愛在垃圾桶里》(Love isinthe Bin)。買方評論道:“當上周落槌時畫作被切碎時,我起初感到很震驚,但漸漸地我開始意識到我最終將擁有自己的藝術史。”在聲明中,蘇富比歐洲當代藝術主管亞歷克斯·布蘭奇茲克(AlexBranczik)表示,這是“歷史上第一個在拍賣會上現場創作的藝術品”。

班克斯的《愛在垃圾桶里》引起很多爭議,這些爭議不僅來源于拍賣行、藝術家、藝術作品三方的角力場,也來源于班克斯的行為本身一他進行這一行為是為了批判其中的資本關系還是為了讓自己的作品更加富有表演性從而獲得更高的價格?但是毫無疑問,事件的關鍵是班克斯的行為。

行為藝術簡史

如果我們給“行為藝術”(Performance Art)賦予一個獨特的定義特征,那么行為藝術是必須集中在藝術家所執行或策劃的動作上,這是一個基于現場而非永久性藝術的事實。盡管行為中的文檔一照片、文獻甚至是完整的視頻文檔可以永遠存在,但是行為本身是短暫的。如果你足夠幸運能夠成為觀眾,那么你所目睹的是真正的“行為藝術”,我們其余的人只是看到了余燼,盡管它們可能是標志性的。

從馬塞爾·杜尚把小便池帶入展覽開始,就意味著藝術與生活的界限不斷模糊。這種思潮滲透到美國、歐洲等地,一部分藝術家嘗試用藝術實踐來加快藝術與生活相互融合的進程。行為藝術延伸到架上藝術不能延伸到的部分,挑戰正統的藝術形式和文化規范。因此,在某些場合上,行為藝術也被誤讀成一些吸引眼球、過激、不能被理解的行為,正如觀眾在面對不能立刻被理解的行為時會發出這樣一句疑問:“這是行為藝術嗎?”從另一面來看,“這是行為藝術嗎?”事實上也涵蓋著另外一個問題,那就是“所有行為都能被看作是行為藝術嗎?”

行為藝術在美國自20世紀60代末起成為了專門的藝術門類。藝術評論家哈羅德·羅森伯格(HaroldRosenberg)認為,20世紀40年代和50年代的行動主義繪畫(Action Painting)賦予如杰克遜:波洛克(lacksonPollock)、威廉·德庫寧(Willem de Kooning)自由表演的啟示,畫布成為了藝術家“行動的舞臺”。

伊夫·克萊因(YvesKlein)是行為藝術的先驅,其中包括1959年至1962年的“人體測量學”(Anthropometry)系列,以及“蒙太奇幻想片”(跳躍到虛空中)的行為藝術攝影作品。前者源于克萊因的“生活畫筆”(Life Brush)的概念,他以人體作為畫筆,在畫布上作畫;后者是以模擬電影的蒙太奇手法而聞名。克萊因用這張照片作為他進行單獨月球旅行的能力的證據。事實上,這是一張蒙太奇照片,其中有一個支撐克萊因飛躍動作的大型帳篷最終從圖像中刪除,成為了現在我們所看到的只有克萊因飛躍的照片。

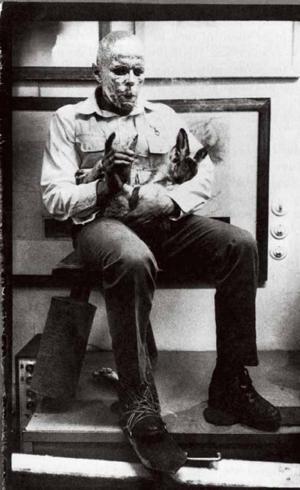

在20世紀70年代初,作為藝術新表達的行為藝術已逐漸變得成熟,開始以更嚴謹的形式呈現行為藝術。到了20世紀70年代,約瑟夫:博伊斯(JosephBeuys,1921—1986)一舉成為此中的佼佼者,他是戰后德國最受矚目的藝術家之一。

1963年7月19日,博伊斯第一次在他的行為藝術中使用油脂。除了油脂以外,毛氈、動物(如兔子、黃蜂)也是他的作品中反復出現的物象。1965年11月26日,博伊斯在杜塞爾多夫施梅拉(Schmela)畫廊舉辦首個個展的開幕式上表演了他標志性的行為藝術《如何向一只兔子解釋畫作》(How to Explain PicturestoaDeadHare)。在演出開始時,博伊斯從內部鎖定了畫廊門,將畫廊的觀眾留在了外面。他們只能通過窗戶觀察現場。他的頭完全涂上了蜂蜜和金箔,他開始向一只野兔解釋照片。偶爾他會停下來回到畫廊的中心。三小時后,公眾被允許進入房間。博伊斯坐在入口處的一個凳子上,手臂上有野兔,背對著旁觀者。

行為藝術在中國的出現,始于如今仍然備受關注和研究的“85新潮”美術運動。在此期間,出現了如山西藝術家宋永平、宋永紅兄弟《一個場景的體驗》、上海藝術家丁乙、張國梁、秦一峰的《街頭步雕》、廣州王度等人的《南方藝術家沙龍第一回實驗展》等,以行為藝術的形式進行實驗。

現場,是行為藝術的魅力

在2018年12月中旬結束的品牌CUCCI聯手Maurizio Cattelan主辦的展覽《藝術家此在》(Artistis Present)與藝術家瑪麗娜·阿布拉莫維奇(MarinaAbramovi)2010年在紐約當代藝術博物館MoMA所表演的行為藝術名字一致。

2010年3月14日至5月31日,現代藝術博物館對瑪麗娜:阿布拉莫維奇的作品進行了重要的回顧和表演,這同時是現代藝術博物館歷史,上最大的表演藝術展覽,由克勞斯·比森巴赫(Klaus Biesenbach)策劃。在展覽期間,阿布拉莫維奇演出了《藝術家此在》,一部736小時30分鐘的靜態靜音片,她在博物館的中庭坐著盡量不動,同時邀請觀眾輪流坐在她對面。

阿布拉莫維奇獨自一人坐在紐約現代藝術博物館二樓中庭的長椅上,排隊等候的訪客被邀請獨自坐在藝術家對面,同時與他們保持目光接觸。阿布拉莫維奇每天在畫廊的椅子,上坐八個小時,并邀請陌生人坐在她對面,看著她的眼睛。當她的前愛人烏雷(Uwe Laysiepen,即Ulay)意外地坐下來時,她開始哭泣,伸手抓住他的手;他們在展覽上相遇的視頻已經在YouTube上觀看數以百萬計。

展覽開幕后的幾天內,觀眾就開始擠滿了中庭,他們有的好奇阿布拉莫維奇會遇到怎樣的觀眾,有的純粹想和阿布拉莫維奇度過每天的時光……在最后表演結束時,阿布拉莫維奇得到了觀眾的大力歡呼。

現場(Persent)是討論行為藝術的一個關鍵點,也是行為藝術的魅力所在。在對行為藝術并不陌生的今天,年輕一輩的藝術家或許更加傾向于使用照片、錄像和文獻來記錄一個行為,用漂亮的包裝紙包裝著永久性的藝術,他們似乎更喜歡為作品貼上可被復制的標簽——一個行為藝術的錄像在不同的展館中持續播放要比一個藝術家在美術館中持續進行行為藝術表演要簡單得多。盡管他們中的許多仍在探索“在場”的可能性,但從廣義上來講,這一代藝術家的工作對人體的關注度顯然對比之前要弱得多。

同樣地,他們通過收集或重新復制行為藝術,試圖在某種意義上使其短暫的不朽和永恒,事實上已經違背了它的初衷,根據定義,行為藝術應該是瞬間即逝的,一旦行為表演結束,一件作品是否可能被藝術家以外的任何人“擁有”?

藝術家繼續以他們對待剩下的東西的方式發揮創造力。他們將相同程度的創造力放在行為結束后的文檔中,成為他們創作過程的另一個步驟。觀眾能從這些永恒性的藝術呈現中重新構建一個不在場的“現場”。因此,就行為本身而言,行為不太具有轉售的價值,除非是對它的概念沉迷或已經看過現場的觀眾,而行為藝術的魅力也正在于此。