國內外服務貿易出口的本土市場效應對比分析

李瀟飛 王俊哲

摘 要:本文通過對2000-2016年中美印三國的服務業貿易進出口數據進行分析,研究我國與印度服務也出口的本土市場效應。實證研究表明:(1)我國服務貿易出口整體沒有本地市場影響;(2)將服務業細分,我國在保險服務、電訊服務、計算機服務上存在顯著的本地市場效應;(3)印度服務貿易出口整體上并不存在本土市場效應;(4)印度在計算機服務產業存在本土市場效應。

關鍵詞:本土市場效應;服務貿易出口;中印服務業對比;服務業行業細分

一、引言

改革開放至今,我國進出口貿易出現了質的飛躍,在服務業貿易的水平也逐漸躋身于世界前列。

克魯格曼提出,在一個存在報酬遞增和貿易成本的世界中,擁有相對較大國內市場需求的國家將成為凈出口國并具有本地市場效應。【1】廉價勞動力被大多數學者作為中國經濟及外貿快速發展的解釋,伴隨著中國綜合實力的上升,國民收入提高以及勞動人民思想的覺悟,這種廉價勞動力優勢將逐漸減少,而被周邊國家(菲律賓、印度)所替代。然而,國內市場需求的不斷增加可以促進我國對外貿易,在勞動力成本增加的同時也使貿易逐步發展。因此,我國服務業貿易是否存在本地市場效應這個問題的答案對我國經濟貿易發展起到了至關重要的作用。

本文應用引力模型,分析對比中印兩國對美國服務業出口的數據,將服務行業的各行業分支數據進行分析,找出兩國服務業貿易出口的特點,并通過對數據的對比,驗證中國和印度分別對美國的服務業貿易是否存在本土市場效應。

二、模型與數據

(一)變量解釋以及數據來源

如表-1,解釋變量為雙邊服務貿易額,關鍵解釋變量為本地市場規模,用GDP來表示,由于服務業占GDP比重較大,因此本地市場的規模取決于整體經濟對服務的需求。我們認為,當β1>β2時,認為本土市場效應存在,否則不存在。【2】

(二)模型設定

(三)分類解釋

考慮到涉及不同國家,我們采取OECD數據庫對于服務貿易行業的分類:1.交通運輸 2.國際旅行 3.電訊服務 4.保險服務 5.建筑服務 6.金融服務 7.計算機信息服務 8.專利稅與許可證費用 9.商業服務 10.政府服務。其中,建筑服務、金融服務兩個類別的數據過少,我們不予研究,因此選擇運用引力模型對于服務貿易總體值以及剩余8個類別進行回歸分析。

三、實證分析

(一)基本回歸(中國—美國)

首先我們對中國對美國服務業出口總量作為被解釋變量,進行回歸分析,得出了如下結果:

(二)結果解釋(中國—美國)

從回歸情況而言,中國對美國服務貿易在總體上不存在本地市場效應。主要在于交通運輸業、國際旅行業、專利費及許可費收入、商業服務以及政府服務這5個類別上不存在本地市場效應。

可能的原因有:

宏觀上分析:1)中國的出口貿易結構。我國長期處在外延式經濟增長模式,雖然在經常賬戶長年出現順差,但是依賴勞動密集型和資本密集型的低端制造加工企業。這導致了中國在出口貿易中被認為為是“低端、低附加值”商品為主的國家;2)我國的第三產業在GDP中占比較低。雖然根據統計局數據,2017年我國第三產業占GDP比重為51.6%,成為我國最大的產業。但是,相較于發達國家,美國第三產業占GDP比重為79.7%,法國為 79.8%,英國為 78.2%,日本為71.4%。

從回歸結果而言,中國在保險服務、電訊服務和計算機服務方面具有顯著的本地市場效應。主要有幾點原因:1.作為亞太地區金融中心,香港具有較大規模的保險業服務,香港保監局于2018年5月31日公布了『2018年首季香港保險業臨時統計數字』,毛保費總額為1,325億港元。 2.國內的互聯網產業發展較好,足以對外輸出計算機、電訊服務。根據『中國互聯網產業』,中國的互聯網消費規模高達9670億美元,中國互聯網相關經濟規模在整體國內生產總值中占比高達6.9%,僅次于韓國,排名世界第二。【3】

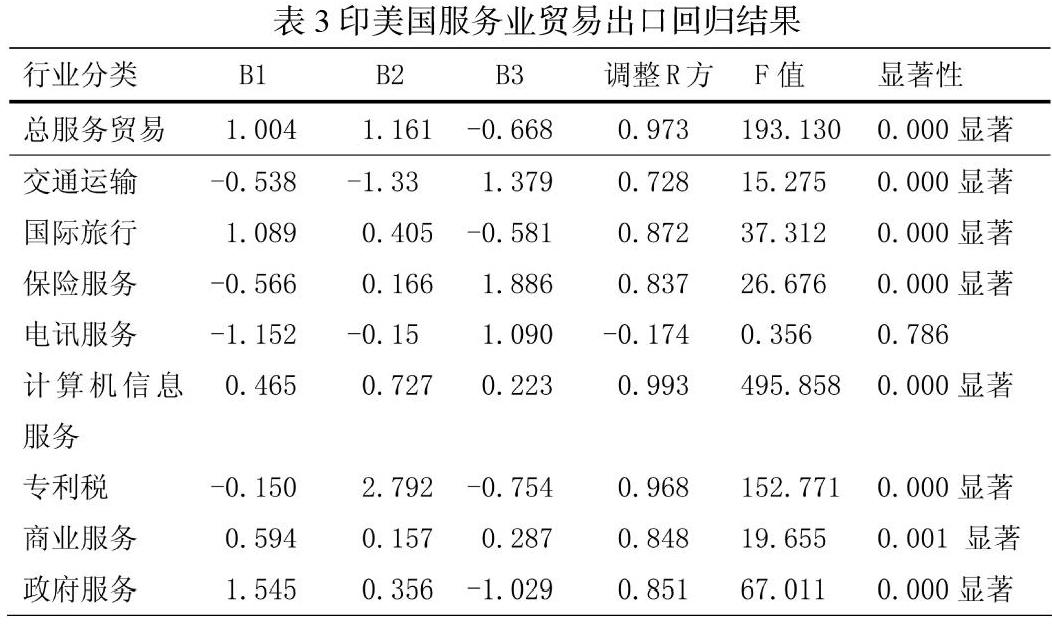

(三)基本回歸(印度—美國)

同時,我們把印度對美國服務貿易出口額作為被解釋變量,并做回歸分析,得出了以下結果。

(四)結果解釋(印度—美國)

總體來看,印度服務業貿易總額回歸結果較好,模型顯著,R方為0.973,本國GDP相關系數為1。但是,印度國內的市場規模每上升1%,會導致對美服務業出口增加1.004%;而中國(鄰國)的GDP每上升1%,會導致印度服務業出口貿易額上升1.161%。一方面,回歸的結果表明,擴大內需可以有效地推動出口,另一方面,也表明中國(領國)的需求在促進印度服務貿易方面作用更大。因此印度服務貿易的出口不具備本土市場效應。

然而,單看印度的計算機服務以及專利稅產業,回歸方程極為顯著,表明印度的計算機以及專利方面的產業占到了出口的較大比重,但還是收到中國影響。軟件業的外銷策略的成功應用是印度軟件業走向世界的一個重要環節。印度軟件的服務策略主要有到岸服務和離岸服務。這兩種業務分別占印度軟件產值的57%和35%,因此造就了印度計算機服務產業巨大的出口額。印度的發展模式較傳統西方發達國家不同,并未先發展工農業再發展服務業;然而,印度先行發展服務業。20世紀90年代至今,印度的服務業快速發展,已經趕超其農業和工業水平,成為國民經濟的支柱產業。盡管工業化程度還有待提高,但是繁榮的服務業已經帶動了印度的經濟。

四、誤差分析

由于我國在服務業統計實施過程中沒有比較完整的統計制度來規范和約束,因此沒有相符數據質量控制方法。統計標準不統一,不同服務業統計標準存在差異,同時,在缺乏監管制度的情況下,新興服務業不包括在現有的統計范圍內,導致統計信息失真。導致數據出現偏差。中國服務業統計口徑小于美國。一些公用事業公司在美國被計入第三產業,在我國依舊計入第二產業。我們認為主要原因在美國等西方國家,私有化程度較高,市場化程度高。公用事業從基礎建設產業中被分離出來,因此單獨計入第三產業。而我國公有化程度高,公用事業被計入基礎建設,即第二產業中。【4】相信今后大數據時代,對于服務業貿易的統計會更加精確,更加利于對中國服務業出口的本地市場效應進行分析。

五、總結和建議

對現有數據的分析可以得出,我國服務行業整體對美出口不存在本土市場效應。其中,交通運輸業、國際旅行業、專利費及許可費收入、商業服務以及政府服務本土市場效應較弱;而保險服務、電訊服務、計算機服務上存在顯著的本地市場效應。我國整體的服務業產出以及出口遠超印度,而并沒有形成較大的規模,本土市場效應明顯也局限于部分行業。因此,對于我國服務產業,本文提出的建議是:

1) 雖然我國服務業整體不存在本土市場效應,對于已經存在該效應的行業,我國應該繼續加強其建設,將優勢服務業繼續做強;2)對于新興服務產業以及發展較差的服務產業,國家應當加強其建設。頒布相關措施刺激該產業的發展,擴大內需,吸引消費者在相關服務業進行消費。同時政府應當鼓勵出口,給予相應的補貼,出口稅收減免等政策;3)完善我國現有的司法體系,增強對服務業知識產權的保護,規范服務業市場。從而更好地促進服務業的發展以及出口;4)可以同周邊國家進行服務業合作,共享相關產業技術,形成特有的亞洲規模以帶動國內服務業的發展。

參考文獻:

[1]Krugman P. Scale economies, product differentiation, and the pattern of trade [J]. The American Economic Review, 1980(5):950-959.

[2]闞大學.中日服務貿易的本地市場效應估計[J].南方經濟,2013(3):75-82.

[3]中國互聯網信息中心 2018年上半年中國互聯網產業發展狀況[J]. 科技中國 2018(9):1-7

[4]戴建軍.中美服務業統計分類和口徑比較[M]. 中美服務業結構比較 2012(4):8-10