小腸高度惡性間質瘤影像誤診為血腫1例報告

李興昶,彭雪芬,許曉宇,李義興,劉德慧,胡 畔,賴建平

1.三峽大學人民醫院·宜昌市第一人民醫院核醫學科,湖北 宜昌 443000;

2.暨南大學附屬第一醫院·廣州華僑醫院婦產科,廣東 廣州 510000;

1 臨床資料

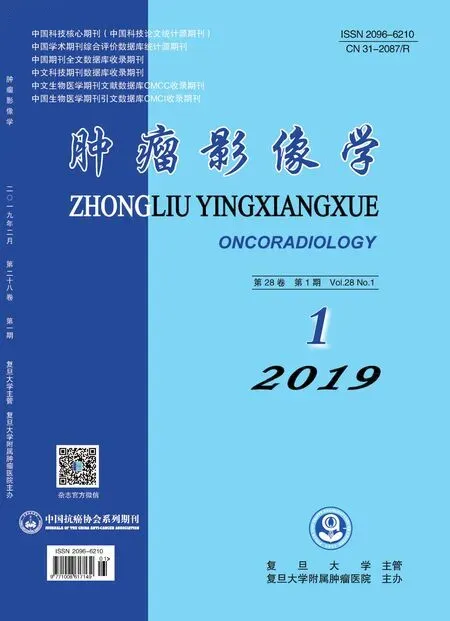

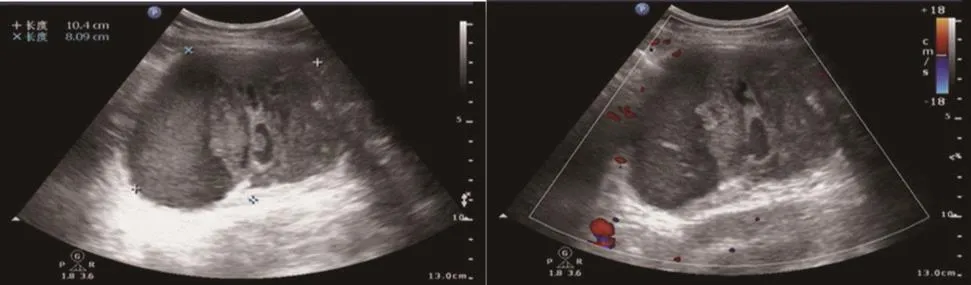

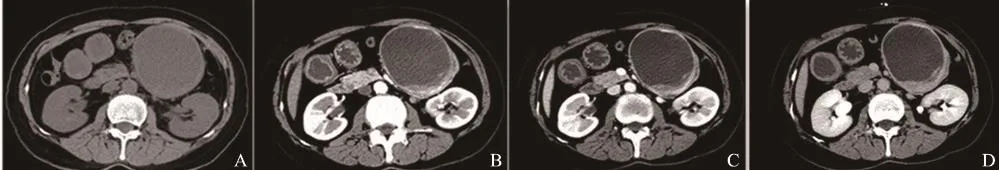

患者,女性,57歲,2017年11月30日因“黑便伴嘔吐1 d”入院,自訴無明顯誘因共4次出現大量黑便,呈柏油樣稀便,伴惡心嘔吐,嘔吐物為胃內容物。查體無特殊所見。患原發性高血壓9年,1995年曾接受膽囊切除術,有磺胺過敏史。入院后血常規檢查提示重度貧血(血紅蛋白50 g/L),2017年12月1日行內鏡下胃出血止血術,術后診斷為賁門撕裂綜合征。術后患者仍訴腹脹、乏力和納差,伴間斷性少量黑色成形便。詳細查體,腹軟,無壓痛及反跳痛,左上腹似可觸及一包塊。實驗室檢查:白細胞3.3×109/ L,紅細胞2.67×1012/L,血紅蛋白65 g/ L,白蛋白36.8 g/L,糖類抗原19-9(carbohydrate antigen 19-9,CA19-9)13.15 U/mL(參考值0~34 U/ mL),甲胎蛋白(α-fetoprotein,AFP)2.76 ng/mL(參考值0~9 ng/mL),癌胚抗原(carcinoembryonic antigen,CEA)0.51 ng/mL(參考值0~5 ng/mL)。腹部B超示:左上腹可見范圍約10.4 cm×8.1 cm的混合回聲包塊,內以無回聲或絮狀稍強回聲為主,透聲差,壁厚0.6 cm,彩色多普勒血流顯像(color Doppler flow imaging,CDFI)示周邊可見血流信號(圖1)。上腹部CT平掃加增強示:胰尾前下方、左腎前方見囊性低密度灶,范圍約10.1 cm×8.7 cm×8.5 cm,與局部小腸部分邊界不清,增強后囊性部分未見明顯強化,囊壁明顯均勻強化(圖2)。上腹部MRI平掃加增強示:左上腹團塊異常信號影,各序列中央高信號,周圍稍長T1稍長T2信號,范圍8.4 cm×8.4 cm×10.4 cm,增強后邊緣明顯均勻強化(圖3)。以上3種影像學檢查均提示血腫可能。2017年12月13日全身麻醉下行剖腹探查術加腫塊切除術,術中見左上腹巨大腫塊,大小約13 cm×12 cm×10 cm,包膜完整,質硬,腫塊根部與空腸起始段及后腹膜關系密切。術后病理學檢查,肉眼見小腸腸管黏膜光滑,黏膜下見一灰褐色腫塊,大小為11 cm×8 cm×6 cm,切面囊實性,內含大量出血壞死物。鏡檢見小腸腫瘤組織位于黏膜下,累及黏膜下各層,排列呈束狀或巢狀,局部囊變,出血壞死顯著,瘤細胞為梭形或多邊形,胞漿紅染,胞核呈卵圓形或梭形,核分裂象可見(圖4)。切緣未見腫瘤組織。免疫組織化學分析示:Dog-1(+),CD117(+),CD34(血管+),SMA(+),P53(+,60%),Ki-67(個別+),S-100、Desmin、PCK(-)。病理學診斷為(小腸)胃腸道間質瘤(gastrointestinal stromal tumor,GIST)。

圖 1 B超圖像

圖 2 CT平掃加增強圖像

圖 3 MRI平掃加增強圖像

2 討論

2.1 發病特點

GIST是起源于胃腸道壁Cajal細胞或與Cajal細胞同源的間充質干細胞的腫瘤,多見于中老年人,男女比例無差異。最常見于胃,其次為小腸,結直腸、食管較少見[1]。原發性小腸間質瘤占全身器官腫瘤的0.2%,占消化道腫瘤的1%~4%,占胃腸腫瘤的3%~6%[2],惡性比例達65%[3]。小腸間質瘤多好發于空腸和十二指腸,以腔外型生長為主,良惡性生長方式無差異[4]。

2.2 影像學診斷要點

GIST在影像學上分為實性腫塊(實性成分≥90%)、囊性腫塊(囊性成分≥90%)及混合性腫塊(囊性或實性成分10%~90%),其中以實性及混合性腫塊為主,囊性腫塊少見[5]。影像學可表現為腹腔內圓形、類圓形、不規則形或分葉狀軟組織腫塊影,病變大小(有學者認為GIST直徑>5.5 cm存在惡性或潛在惡性[5])從幾毫米到30 cm以上不等,較大的病變往往表現為中心性壞死和出血,周圍組織界限大多清晰,少數為不清晰或累及鄰近臟器(直接擴散到鄰近腸環,血管包膜和轉移在惡性病變中常見[6]);增強后腫瘤壞死部分及囊性部分無強化,實性部分明顯強化,囊性腫塊囊壁可出現環形強化。GIST常見CT表現為囊實性腫塊,密度多不均勻,增強呈不均勻強化(有學者認為實性部分強化幅度為10~35 HU,平均CT值為24.4 HU[5])。GIST在MRI上常表現為長T1長T2信號,腫瘤實性部分在擴散加權成像(diffusion weighted imaging,DWI)上表現為高信號。血腫在亞急性晚期時由于此時紅細胞完全崩解,血腫內以正鐵血紅蛋白為主,但周邊巨噬細胞吞噬血紅蛋白形成了含鐵血黃素,可表現為CT上呈囊性腫塊,MRI上呈中心短T1長T2信號,周邊長T1長T2信號,增強后也呈環形強化。B超對兩者的鑒別診斷效能有限。

2.3 誤診原因分析

本例因“黑便伴嘔吐1 d”就診,結合實驗室檢查多考慮活動性出血導致血腫形成,影像學檢查未見到明顯實性成分及壁結節,邊緣環形強化,較符合“亞急性晚期血腫”表現,不符合典型小腸間質瘤表現(囊實性腫塊,可見壁結節,實性部分明顯強化,出血壞死部分無強化),所以導致誤診。可能原因有:① 兩者CT及MRI表現呈多樣性,腫瘤常合并出血、壞死及囊變(本例以出血、壞死為主,局部囊變,最終表現為囊性腫塊);② 檢查前胃腸道準備不足,未能清楚顯示與局部腸袢的關系。本例一直考慮與上消化道出血引起的左上腹巨大血腫形成有關,極容易診斷為“血腫”,但最終病理學診斷為高危險度GIST。

2.4 總結

綜上所述,對于上消化道出血合并腹腔腫塊且實驗室檢查提示貧血時,應考慮到以囊性腫塊為主的GIST可能,以減少誤診,必要時可通過免疫組織化學分析協助診斷。