人文社科類學生創新創業育人模式與實踐

——以東北農業大學社科創新創業實驗室為例

李德麗, 于興業, 吳立全

(東北農業大學 創新創業學院, 哈爾濱 150030)

0 引 言

創新創業生態包括政府、高校、企業、家庭、學生及所能夠提供的政策、基礎設施、創業環境、教育、文化氛圍、金融資金、市場等主體和要素。創新創業生態所包含的各個主體分別為一個子系統,各子系統間相互關聯構成創新創業生態[1-2]。隨著創新創業的深入,其生態問題成為創業研究領域的一個前沿問題[3]。高校憑借自身的人才與技術優勢成為創新創業生態的核心。完善的創新創業管理與運行制度、與專業教育相融合的課程體系、高素質的創新創業師資隊伍均是支撐高校創新創業教育發展的關鍵。“創新創業競賽雖不能等同于創新創業教育,但是發揮競賽載體功能無疑能夠激發大學生的科技創新意識和思維,促進多維動態的創新創業育人生態圈的構建”[4]。

近年圍繞大學生科技創新創業競賽意義、現狀、問題、培養路徑、依托平臺、培養模式、運行機制等問題,國內學者進行了大量探索。成思危[5]在全國大學生創業大賽指導委員會全體會議上指出“國與國之間的競爭主要體現在國家科技實力的競爭,體現在青年人才實力的競爭,體現在人才創新能力的競爭”。文獻[6-8]中對大學生科技創新活動現狀及問題進行總結指出大學生科技創新活動存在“整體氛圍好但發展不平衡、形式多樣但層次不高、成果顯著但支持指導力度不夠、創新成果轉化比例較低、學生參賽動機功利、科研活動持續性差的現狀及問題”。尹仕等[9]、江錦范[10]研究認為:大學生科技創新基地、創新實驗室可通過建立良好的激勵機制、完善的評估體系來推進其管理效率的提升。劉世彪等[11]、蔡亞峰等[12]分別以華中科技大學電工與電子科技創新中心、吉首大學生物資源校內實踐基地、南京工業大學工科基地來分析工科學生科技創新能力培養問題。蔣麗君等[13]、郭富[14]以大學生科技創新創業競賽為載體對學校創新創業教育、學生創新創業能力培養進行研究。指出創新創業競賽具有營造創新創業校園文化氛圍、檢驗創新創業教育教學質量、融合創新創業教育與專業教育的功能;并從加強學科競賽宣傳、建立競賽激勵機制、構建實踐平臺3方面,提出以學科競賽為載體推進高校學生創新創業教育的對策。

綜上所述,從學科、專業看國內學者對大學生創新創業競賽的研究更多集中在工科類、自然科學類學生的分析,對人文社科類其他專業學生的關注及研究缺乏。近年,隨著綜合類、交叉類創新創業競賽的啟動,人文社科類學生參與競賽的廣度、深度增強。為此,如何搭建人文社科類專業學生創新創業載體,建立有效運行機制和發展模式是高校教育者和管理者需思考的課題。

1 樣本選擇與描述

1.1 SIPT大學生創新實驗室基本情況

SIPT即學生創新實踐訓練(Student Innovation Practical Training)。為進一步鼓勵教師、學生積極參與創新創業競賽活動,營造校園創新創業活動氛圍,發揮競賽在人才培養質量和學校教學、科研工作中的作用,2014年5月學校組織SIPT大學生創新實驗室立項申報工作。篩選條件為:需配備固定場地,面積不小于30 m2,并有專門的成果展示空間;需有固定科研團隊或熱心學生科技創新活動的指導教師;能夠根據實際需求,配備學生開展科技創新活動所需的相關儀器設備、電腦等基本辦公設備。評選后,學校共設立15個SIPT大學生創新實驗室,其中經濟管理學院大學生社科創新創業實驗室作為人文社科類實驗室入選。

1.2 社科創新創業實驗室建設情況

大學生社科創新創業實驗室管理上成立由學院黨委副書記、主管教學副院長任組長,各系主任、專業課教師、輔導員任組員的領導小組;服務上以綜合服務辦公室為中心,配備1名輔導員負責相應活動的組織、宣傳及協調工作。配備1名專業教師負責專業指導及專業教師協調工作。下設科普組、SIPT組、項目組、競賽組,負責大學生創新創業類賽事的科普、宣傳、組織、選拔、協調工作;負責組織校內外專家學者、企業家、孵化器、投融資機構、政府部門等從業人員開展創新創業類講壇、工作坊、報告會等學術講座、經驗交流、業務指導活動;負責組織開展寒暑假集中訓練營等工作。

1.3 調查對象選擇及樣本描述統計

為使問卷能夠較好反映學生參與科技創新創業競賽情況,據研究需要,問卷經反復修改,于2017年5月進行了調研。調研樣本選取中,年級比例:大一、大四學生各占10%,大二學生占30%,大三學生占40%,研究生占10%;專業比例:根據專業現有學生數,金融學、會計學專業學生各為20%,農林經濟管理、工商管理專業學生各為15%,保險學、國際經濟與貿易、市場營銷學生各占10%。

本次調查共發放問卷1500份,其中有效回收1347份,有效率為89.8%。論文研究數據均來自一手問卷調查,與學院24名創新創業優秀學生訪談信息同樣充實了文章研究。

2 學生參與科技創新創業競賽現狀與問題

2.1 學生參與熱情提升、參與人數增加,但占比不高

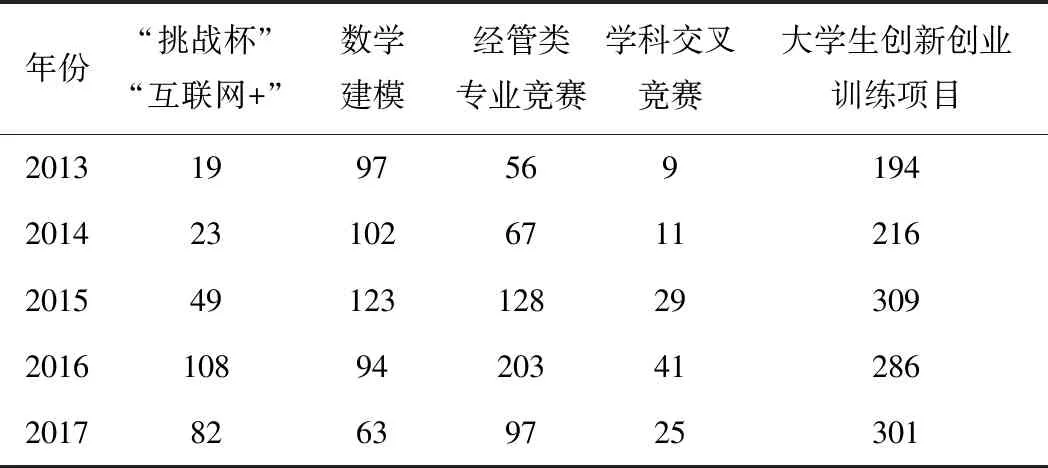

學院學生參與競賽類別主要為綜合類競賽:如“挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品競賽和創業計劃大賽、互聯網+大學生創新創業大賽、全國大學生數學建模競賽等;經管類專業學科競賽:如ERP沙盤模擬經營大賽、市場營銷大賽、金融模擬大賽等;交叉學科競賽:如全國大學生機器人大賽、全國“TRIZ”杯大學生創新方法大賽、大學生物聯網創新創業大賽等。近5年學院學生參與科技創新創業競賽熱情較高,參與人數增加(見表1)。

表1 2013-2017年學生參與科技創新創業競賽人數情況/人

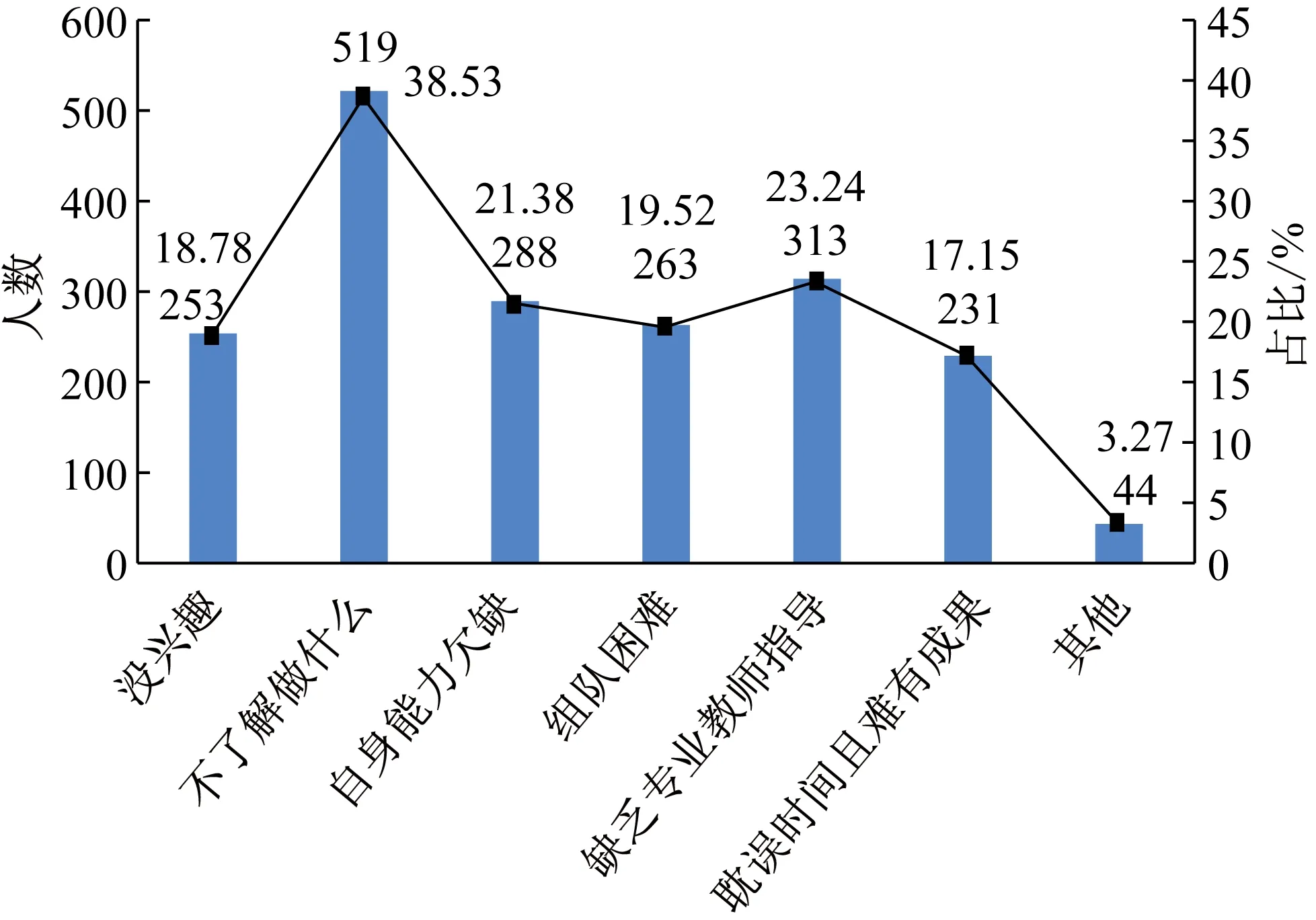

表1數據顯示,近5年學院學生參與科技創新創業競賽人數逐年增加,但與年均在校5500余人(包括研究生)規模相比,參加科技創新創業競賽學生約占全體學生的7%~13%,占比不高。分析學生未參加科技創新創業競賽的影響因素顯示:不了解科技創新創業活動,不知怎么做(38.53%)、缺乏專業教師指導(23.24%)、自身能力欠缺、缺少自信(21.38%)、組隊困難(19.52%)是最主要影響因素。沒興趣(18.78%)、耽誤時間難有成果(17.15%)等同樣是不容忽視的因素。影響因素見圖1。

圖1 學生未參加科技創新創業競賽的影響因素

2.2 競賽獲知渠道由零散轉向集中,但缺少專業指導

調查數據顯示學院社科創新創業實驗室組建前,學生獲得科技創新創業競賽渠道主要來自學生組織宣傳(34.6%)、校園網通知(21.7%)、身邊同學轉告(20.9%)、其他渠道(16.8%)、完全不知道(6%)。實驗室組建后相關通知均由實驗室直接對接班級,通知扁平化。學生獲知科技創新創業競賽渠道為實驗室宣傳(62.3%)、身邊同學轉告(17.4%)、校園網通知(13.7%)、其他渠道(6.6%)。

圖1中數據顯示缺乏專業教師指導(23.24%)是學生未參與科技創新創業競賽的重要影響因素。缺乏專業教師指導原因進行歸納:① 學生自身主動性不足,與指導教師聯系較少(35.6%),部分學生表現為需指導教師簽字時才主動聯系;② 不了解指導教師及研究方向(29.4%),部分團隊表現為臨時尋找指導教師,師生間缺少了解,缺少精準指導;③ 指導教師較忙,無暇指導(19.8%),部分指導教師教學、科研、日常事務性工作較多,學生與教師見面機會較少;④ 其他原因(15.2%)。

3 社科創新創業實驗室育人模式與實踐

社科創新創業實驗室作為大學生開展創新創業競賽活動的重要載體,建立良好的運行模式是提升其育人功能的重要保障。經不斷探索形成“引導+選拔+培養+實踐”的運行模式,包括“工作坊+報告會+交流會”引導模式;“預備隊員+核心成員+雙創助理”選拔模式;“日常培養+集中培訓+精準指導”培養模式;“社會實踐+大創項目+雙創競賽”實踐訓練模式。

3.1 “交流會+報告會+工作坊”引導模式

“交流會+報告會+工作坊”引導模式主要是利用“交流會”開展創新創業類賽事的科普、宣傳、組織工作,目的是提高賽事宣傳度,擴大學生接觸科技創新創業競賽覆蓋面,增強學生認知、提升學生信心、激發學生參與科技創新活動熱情;利用“報告會”組織校內外專家學者、企業家、政府部門等從業人員開展專題報告、專題講座、學術論壇等,了解前沿、熱點,拓寬學生視野;利用“工作坊”組織校外企業家、孵化器、投融資機構等行業從業人員開展創新創業背景、行業需求分析,開展創新創業診斷式輔導,提升學生素質。

3.2 “預備隊員+核心成員+雙創助理”選拔模式

社科創新創業實驗室為專業教師、學生創新創業團隊搭建了接觸平臺,發揮了專業教師在學生科技創新創業競賽中的指導作用。專業教師的融入,為學生科技創新創業團隊組建、選拔模式的形成起到催化作用。“雖然科技活動的主體是學生,但指導教師素質及核心作用舉足輕重”[15]。“預備隊員+核心成員+雙創助理”選拔模式以學生為主體,以專業教師為核心,通過日常科研項目及創業項目的開展,指導教師可發現具備科研潛力及創新創業潛質學生,可選拔為社科創新創業實驗室預備成員;經集中培訓及競賽鍛煉可選拔核心成員;經項目深挖掘及精準指導可選拔雙創助理(主要負責配合指導教師開展低年級學生培訓及培養)。“預備隊員+核心成員+雙創助理”選拔模式起到“以點連線成面”的輻射作用。

3.3 “日常培養+集中培訓+精準指導”培養模式

該培養模式分3個層次。第1層日常培養:主要針對低年級對科技創新創業競賽感興趣學生開展科普培訓,培訓內容主要圍繞創新創業競賽基礎問題,如科技創新創業競賽種類?各類科技創新創業競賽開展時間?準備條件?如何選題、組隊、聯系指導教師等?第2層集中培訓:主要針對經常參與實驗室活動,具備基本科創素質,可隨隊開展研究的預備隊員進行寒暑假集中培訓,培訓內容要根據預備隊員實際需求,進行開放、互動討論式培訓,重點是作品結構框架、測試調試等相對具體問題的指導;第3層精準指導:主要針對需拔高的核心成員及雙創助理進行專項培訓,內容是作品及項目查缺補漏,項目路演、答辯技巧等精準指導。

3.4 “社會實踐-大創項目-雙創競賽”實踐模式

社科創新創業實驗室目標是成為學生開展創新創業競賽活動的孵化地、蓄水池、訓練場。通過“社會實踐-大創項目-雙創競賽”實踐模式將校內現有與創新創業活動相關的內容進行開發、轉化、匯聚。鼓勵學生團隊從社會實踐、志愿服務等門檻相對低、較易開展的科技創新創業活動入手,培養意識、積累經驗、提升技能;開展較好的社會實踐及志愿服務項目可申請大學生創新創業訓練計劃項目,按照項目化管理方式進行深入挖掘及完善;進行較順利的大學生創新創業訓練計劃項目,且取得較好成果的團隊可準備參加“挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品競賽和創業計劃大賽、互聯網+大學生創新創業大賽,經大賽錘煉,將有市場潛力和商業價值的項目爭取資源實現落地孵化,開展創業實踐。

4 結 語

習近平總書記在黨的十八屆五中全會第二次全體會議上指出“我們必須把創新作為引領發展的第一動力、把人才作為支撐發展的第一資源”。經濟增速、結構調整與升級,根本出路在創新、關鍵在科技、核心在人才、基礎在教育。創新創業教育是一項包羅萬象的系統工程,科技創新創業競賽只是開展創新創業教育的一個載體,絕不可也不能等同于創新創業教育。但競賽具備激發學生科學研究的精神和勇于創新的勇氣,掌握創新的過程和基本方法[16],尤其“挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品競賽和創業計劃大賽、互聯網+大學生創新創業大賽對教育改革的推動,特別是創新創業教育的深入開展起到不可否認的巨大推進作用。創新創業實驗室固定場地支持、專業師資指導、志同道合朋輩同伴、良好的實驗條件使其天然成為開展創新創業競賽活動的孵化地、蓄水池、訓練場。