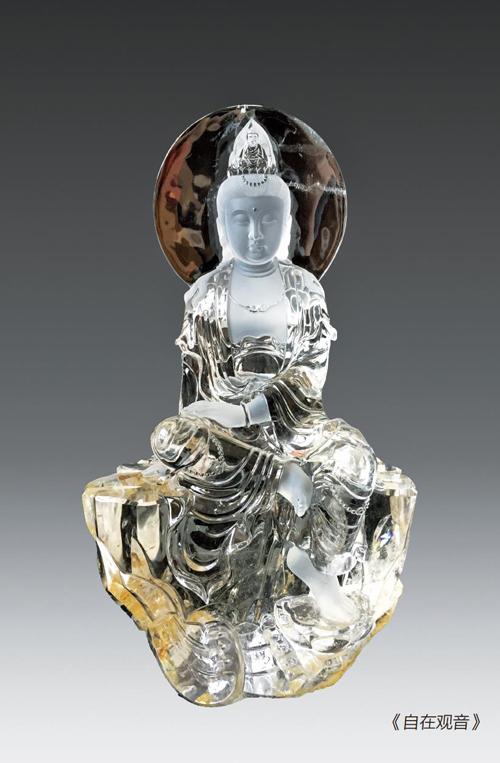

淺談水晶佛像雕刻

[摘 要] 水晶雕刻也是玉石雕刻的一種,佛教題材也是雕刻的一個分支,水晶佛教題材來源于印度尼泊爾,根據尼泊爾的工藝和藏地唐卡的度量經尺寸制作,用來雕刻佛像的水晶材料需為上等質量。佛教有著千年的文化傳承,其形象和文化深入人心。

[關鍵詞]水晶雕刻;佛教題材;雕塑;文化傳承

[中圖分類號] J323? ? ? ? ? [文章標志碼] A? ? ? ? [文章編號] 2095-7556(2019)12-0074-02

本文文獻著錄格式:趙滿意.淺談水晶佛像雕刻[J].天工,2019(12):74-75.

水晶這一石英結晶體礦物質,是一種非常有靈性的礦石,其主要成分是二氧化硅。它的形態千變萬化,晶體晶瑩剔透,色彩鮮明,是一種不可多得的寶石。自古有水玉的美稱,同時也是佛教七寶之一,也被稱為“摩尼寶珠”。水晶的顏色有很多種,比較常見的水晶顏色有白色、黃色、紅色、茶色、綠色等。例如,被稱為綠幽靈的水晶,是一種包含綠色礦物質的石頭。白色水晶較為多見,水晶的產地廣泛,世界上很多地方都有水晶產出,如巴西、馬達加斯加、俄羅斯、烏拉圭、我國四川等,但真正純凈通透的水晶卻很稀少。能用來雕塑供奉佛像的水晶原石更加稀缺,所以在選擇時要更加用心。

不僅如此,水晶佛像的創作要因材施料,與其他石玉雕刻相比水晶的材料在制作方面會難很多,比如材料的貴重性。一般雕刻之前,先把選好的原石去皮打磨,看清楚材料的質量,然后根據情況進行設計佛像,如站相、坐像等,接下來是原石畫圖。構思經過反復設計到最后定稿,確定后開始出胚定型一步一步地進行雕刻。雕刻過程中,定大型是關鍵的一個步驟。一件完美的作品,其藝術價值、收藏價值關鍵在于雕刻者的技藝和態度,不能有任何意外。所以,要求雕刻者不僅要有豐富的雕刻經驗和深厚的功底,更要有責任心,要耐得住性子,才能雕刻出完美的作品。制作者還需具備傳承精神,懂得佛教度量經,還要了解認知佛教的基本知識。

從造型上按照每尊佛像的不同表現,如手勢、姿勢、所持的法器及身上所穿戴的服飾和法冠來量身制作。雕刻者通過自由創新、發揮個人觀念,讓佛像更加精美,從而達到原材料與工藝制作完美結合,用正確的手法和創新的理念把佛像的美體現出來。

佛教現有2500多年的歷史,收藏升溫卻是最近幾年的事情。據說20世紀六七十年代佛像被毀壞的很多,所以流傳下來的佛像價值都非常高。與此同時,佛教在中華大地上千年的傳播也深深地烙上了中華民族的印記,出現了法相宗、天臺宗、凈土宗、密宗、禪宗等幾大派。佛造像及所持法器的形象也越來越中國化。中國歷史悠久,每個時代文化不同,審美不同,雕刻工藝也有所不同,如佛像的頭部為束發式肉髻,小型佛像以磨光式肉髻居多且無發紋,大型佛像多為分綹式,且有分組狀發紋等。

藏傳佛教在制作方面,工藝性強,藝術性高。因為從古到今藏傳佛教的工藝者嚴格遵守造像經典的延續傳承,按照藏傳佛教美術造型量度的綱領性、理論性,如《佛說造像度量經》《造像度量經》等度量法進行創作。藏傳佛像比漢傳佛像更為復雜,佛、金剛、羅漢、護法、神等形象多達千種造型。寺廟里常見的就有上百種,而漢傳佛像相對來說比較單一化。雕刻漢傳佛像的技法,相對來說要比雕刻藏傳佛教的工藝簡單,比如制作一尊觀音菩薩像,我們只需要把原材料選好之后定稿了就可以進行開胚、定型,把握好觀音菩薩的坐姿自然,衣紋紋理順暢,面相莊嚴慈悲即可。而雕刻藏傳佛像要比漢傳佛像的要求多。例如,雕刻一尊金剛薩垛,從選原料開始就要提前安排好整體的效果布局,要確定這塊原材料適不適合雕刻這件作品,因為藏佛的整體比例和全身的衣紋飄帶飾品都要考慮周全。

藏傳佛造佛比較龐大,造型較為復雜,它源于古印度佛教的尼泊爾風格,西藏早期的佛像特征,佛頭戴五佛冠,底座十字金剛。宋代藏傳佛的主要特征有頭頂葉子,佛帶衣紋比較細微。漢地佛像風格多樣頗具時代特征,隨著時代的變化和個人的審美觀點而有所變化。總體來說,藏傳佛像比較敦厚,現有的佛像大多是藏傳的風格特征。佛像的造型風格特征各有千秋,很難一概而論。佛像雕刻會使用不同的風格,如衣紋比較喜歡用嵌形,大多用連珠,鏤空雕刻花紋,有的會鑲嵌寶石、寶冠、白毫,臂釧鑲寶石使得佛像更加美麗莊嚴。

水晶佛像一般以釋迦牟尼佛、無量等佛、四臂觀音蓮花生大師等為主。各種菩薩以坐姿為主,站立的佛像較少。佛像大部分是莊嚴的表情。也有憤怒像,菩薩造像一般大多數是寬額闊臉,顴骨較為高空,鼻翼寬而肥,突出了古人的五官特征。佛像胸部比較寬厚,胸部肌肉大而隆起,顯其雄壯有力,菩薩像的胸部多為采用漢武手法,菩薩的寶冠和自身的衣紋飄帶相互結合,顯得非常美麗大方。雕刻一件成功的作品從構思到制作需要很長的時間,由于材料比較硬,又脆,制作會有相當大的難度。

在雕刻作品之前,首先要選好原材料,用切割機把原材料的外皮切掉后進行簡單的打磨,這樣才能看清里面有無瑕疵,才能決定這塊石頭的布局設計,設計好題材后開始簡單地畫稿,接下來就是開坯環節,開坯一般是按照從上到下、從前到后、從淺到深的步驟一步步切割,要有層次地推進和留有一些余地進行整體調整。水晶切割用的是減法操作,因為雕刻水晶是不可添加式作業,留有余地是為了雕刻細工時方便調整,打好粗坯后開始畫稿做整坯工作。一般常用的工具有錠鉈、梯棒、平棒、三角釘等,整坯是把粗坯時切割的棱角磨平,把整體效果調整協調。最后是修光,修光是作品最后的精雕細琢,使作品表面看上去精致光滑,要求刀工清楚、細膩、圓滑,這樣才能把作品完整地表現出來。細工制作指從整個作品的主要部位開始,如頭部,先把五官按照佛教造像的比例,三停五眼的方法雕刻,衣紋雕刻是用小的三角釘,鉤完線條后用小棗殼型工具順平順細,但是要注意形態的高低起伏飄帶的自然流暢。

筆者自2000年進入上海水晶雕刻廠跟隨雕刻師父學習水晶雕刻佛造像,從那時開始與水晶結緣。剛進入工廠時只是操作一些簡單的水晶佛造像的拋光工作,后不久轉入雕刻車間,跟隨雕刻師父專心學習水晶雕刻。當時白天學習雕刻工藝流程,晚上回到宿舍后堅持每天四個小時的唐卡繪畫練習,日日如此。2007年回到家鄉水晶之都,同時與董新江共同創辦了名生水晶雕刻工作室,工作室研究創作的水晶雕刻藝術品大多以傳統佛教題材為主,作品風格既延續傳統雕刻工藝,又結合了一些時代特點,工作室以展現水晶自然之美,賦予水晶民族文化,以傳承中國傳統手藝為己任,雕刻的作品也在中國各省市區的玉石雕刻大獎賽中榮獲金獎、銀獎、銅獎、最佳工藝獎等獎項。2010年,工作室邀請藏地喇嘛蒞臨指導,并將水晶雕刻作品金剛薩垛供養在藏區百寧寺,每年大法會對外開放一次。

經過近二十年的水晶雕刻,筆者對水晶也是情有獨鐘。筆者認為,一名優秀的水晶雕刻師,既要有豐富的想象力、創造力、熟練的操作技巧,更要有自身的文化修養和藝術理論。設計不僅要感性創造,還需理性分析和引導,所以雕刻者需要專業理論和專業知識,在文化藝術涵養、道德品質方面不斷歷練積累,平時要廣泛學習哲學、文學、社會學、心理學、佛學等多方面知識,開闊視野,凈化心靈,學會思考,提升內在修養,才能雕刻出富有靈魂的作品。

[作者單位]

名生水晶雕刻工作室

(編輯:趙文靜)