彭羅斯拼圖和準晶

2019-04-11 01:49:38張澤玲

科學Fans 2019年2期

關鍵詞:結構

張澤玲

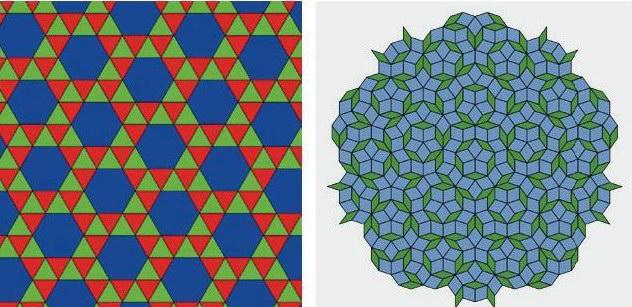

1982年,以色列科學家丹·謝赫特曼(Dan Shechtman)用X射線衍射測定一塊自己合成的鋁錳合金,觀察到了正十邊形的對稱結構。在經典晶體學中,這種結構是不存在的,因為晶體的結構就像右圖中左邊這幅拼圖一樣,是某個單元結構(就是上一頁說到的晶格)的重復,這種情況下不可能出現正十邊形對稱結構。由于這違背了人們之前對于晶體結構的認識,所以并沒有受到重視,更沒有得到物理學界的承認。

但謝赫特曼認為這不是自己測量錯誤,而是發現了新的物質形態,他將其命名為準晶。事實上,準晶的結構就類似右圖中右邊這幅拼圖——彭羅斯拼圖。1974年,物理學家羅杰·彭羅斯(Roger Penrose)提出了這種以兩種四邊形的拼圖鋪滿平面的方案,這種拼圖跟謝赫特曼的準晶體衍射圖案一樣,都包含正十邊形對稱結構。不僅如此,它們的形態中還隱藏著美妙的數學常數——黃金分割數1.618…。彭羅斯拼圖以一胖一瘦兩種菱形鑲拼而成,兩種菱形的數量之比正好是黃金分割數;同樣,在準晶中,原子之間的距離之比也往往趨近于這個值。在完備的數學理論支持下,同時人們發現了更多這類形態的物質,準晶終于得到了科學界的認可,謝赫特曼也因為發現了準晶而獲得2011年的諾貝爾化學獎。

猜你喜歡

小獼猴智力畫刊(2023年4期)2023-04-23 08:49:58

哲學評論(2021年2期)2021-08-22 01:53:34

中華詩詞(2019年7期)2019-11-25 01:43:04

模具制造(2019年3期)2019-06-06 02:10:54

中學生數理化·高一版(2018年1期)2018-02-10 05:20:03

影視與戲劇評論(2016年0期)2016-11-23 05:26:01

七彩語文·寫字與書法(2016年7期)2016-07-28 21:40:22

七彩語文·寫字與書法(2016年6期)2016-07-15 19:36:34

人間(2015年21期)2015-03-11 15:23:21

現代企業(2015年9期)2015-02-28 18:56:50