2013-2017年北京市西城區突發公共衛生事件流行特征分析

崔策 張燕 宋靜

目前,我國社會經濟結構和生態環境正發生著巨大變化,如全球經濟一體化、計劃生育政策調整、城市化進程加快和人口流動性增強等,使得我國突發公共衛生事件的發生特點也在隨之產生變化。西城區作為北京市的中心城區,也是重要的核心功能區之一,具有全面城市化、人口密度大、醫療和教育資源相對密集等特點,研究區域突發公共衛生事件的發生特點和規律,對于制定科學有效的應急預案和防控策略具有積極的指導意義。

1 資料與方法

1.1資料來源 收集“中國疾病預防控制信息系統”中西城區2013-2017年間突發公共衛生事件的數據,依據《國家突發公共衛生事件相關信息報告管理工作規范(試行)》、《突發公共衛生事件應急條例》和《突發公共衛生事件管理信息系統操作手冊》來判定突發公共衛生事件。

1.2統計學方法 通過Excel 2010對突發公共衛生事件數據進行整理和分析處理,采用描述性流行病學方法分析事件發生特點和規律,事件數、發病數、死亡數、中位數和構成比被用于對資料的統計學描述。

2 結果

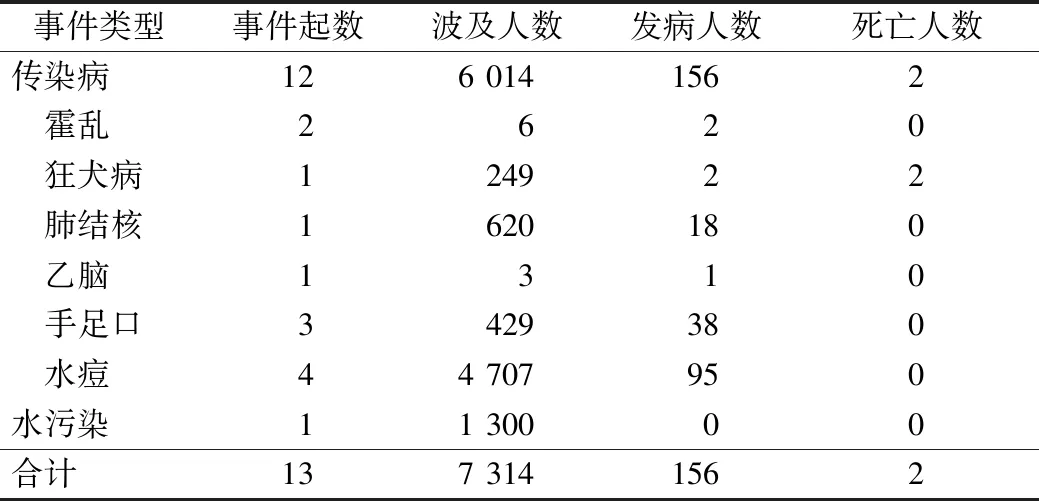

2.1概況 2013-2017年,西城區共報告突發公共衛生事件13起,一般級別事件10起,未分級事件3起,分別占事件總數的76.92%(10/13)和23.08%(3/13)。傳染病事件12起,水污染事件1起,分別占事件總數的92.31%(12/13)和7.69%(1/13),在傳染病事件中,甲類傳染病事件2起,均為霍亂;乙類傳染病事件3起,分別由狂犬病、肺結核和乙腦引起;丙類傳染病事件3起,均由手足口病引起;其他類傳染病4起,均由水痘引起(表1)。

表1 2013-2017年北京市西城區突發公共衛生事件類型分布

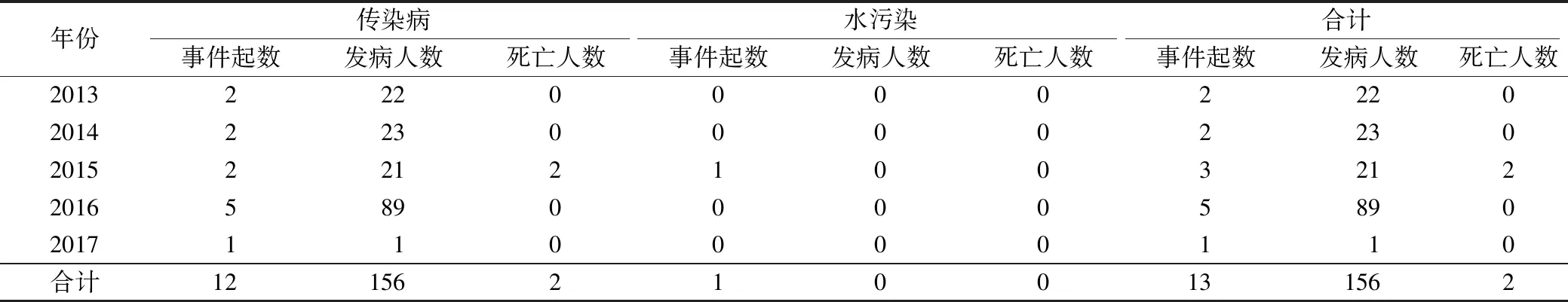

2.2時間分布 2013-2017年,西城區各年均有突發公共衛生事件報告,其中2016年報告事件數最多,分

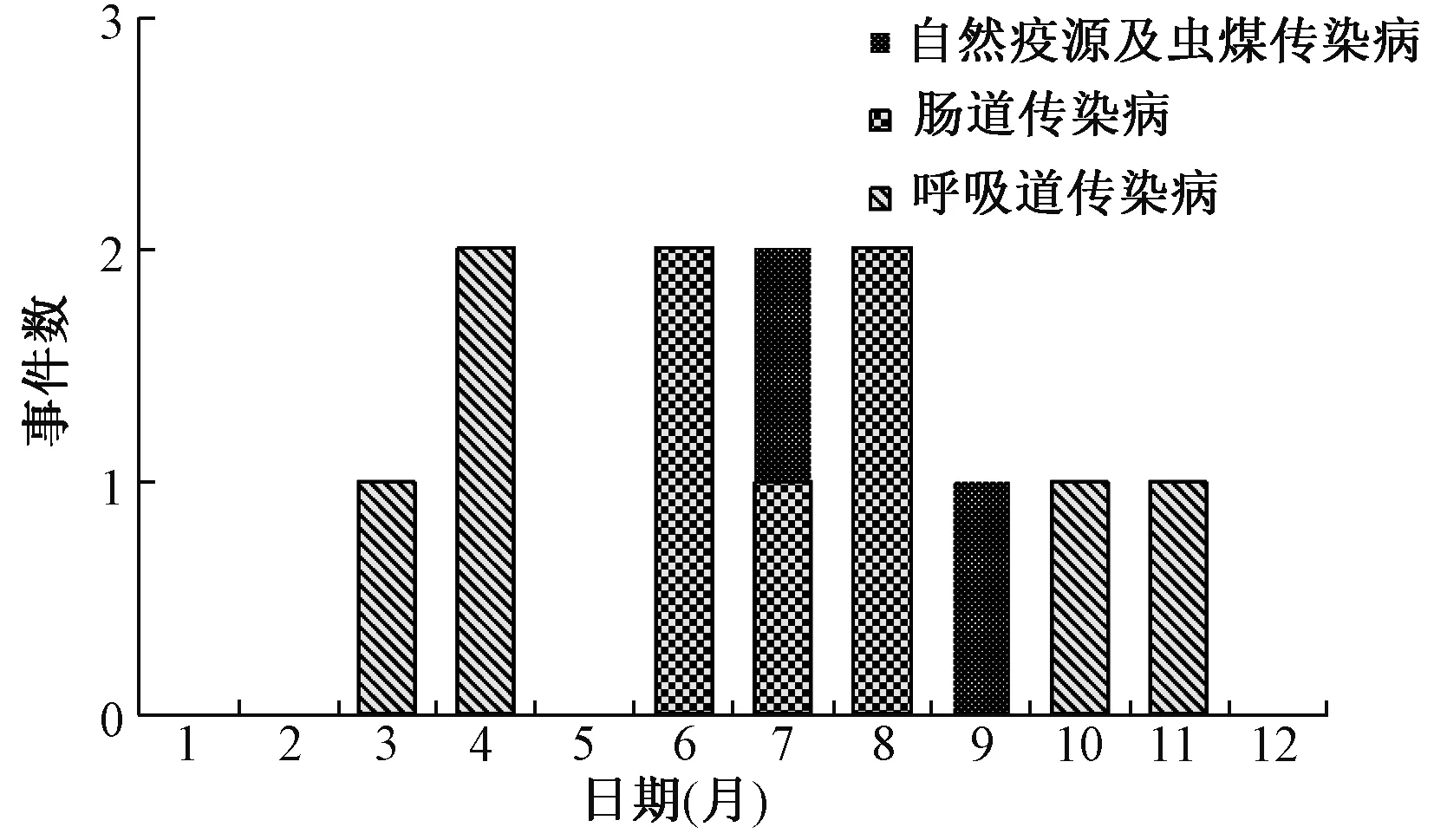

別為1起霍亂、1起肺結核、1起手足口和2起水痘,2017年報告事件數最少,為1起霍亂。除2015年發生過1起水污染事件,其余均為傳染病突發公共衛生事件(表2)。從傳染病突發公共衛生事件的發生月份來看,自然疫源及蟲媒傳染病事件共2起,發生在夏秋季(6-11月);腸道傳染病事件共5起,發生在夏季(6-8月);呼吸道傳染病事件共5起,發生在秋季(9-11月)和春季(3-5月,圖1)。

圖1 2013-2017年西城區傳染病突發公共衛生事件月分布

表2 2013-2017年北京市西城區突發公共衛生事件年分布

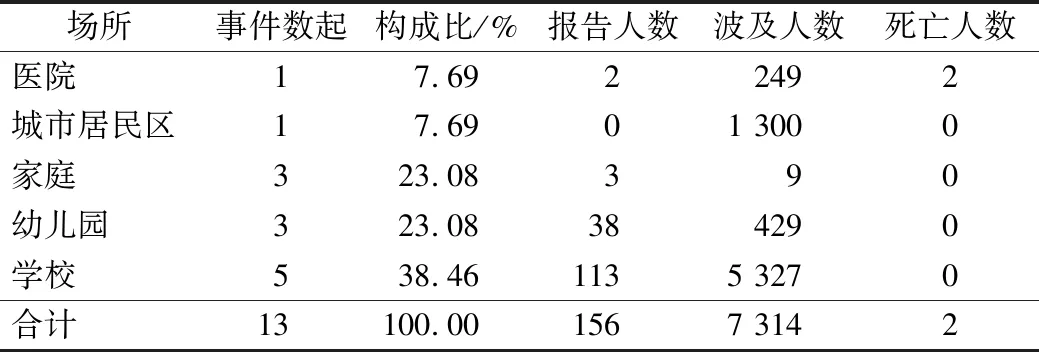

2.3地區及場所分布 2013-2017年,西城區的突發公共衛生事件分布于10個街道,發生事件數最多的為白紙坊街道(3起),其次為月壇街道(2起),其余8個街道均只發生過1起突發公共衛生事件。從場所分布來看,學校發生的突發公共衛生事件數、報告人數和波及人數均為最多,事件致病因素為水痘和肺結核,分別占學校突發公共衛生事件數的80.00%(4/5)和20.00%(1/5)。突發事件事件波及人數最多的場所為學校,其次為城市居民區,波及人數最少的場所為家庭(表3)。

表3 2013-2017年北京市西城區突發公共衛生事件發生場所分布

2.4事件持續時間 從突發公共衛生事件的發生到結案,持續時間最短的為霍亂(5.95 d),最長為肺結核(118.69 d),中位數33.61 d。

2.5事件發生原因 在13起突發公共衛生事件中,肺結核、手足口和水痘為傳染病在人與人之間傳播造成;2起霍亂分別是食用了被污染的三文魚和被污染的螃蟹造成;乙腦為患者回內蒙古老家,正值夏季蚊蟲較多,且家中飼養著豬,懷疑被攜帶病毒的蚊蟲叮咬所致;水污染事件為居民區暖氣回水管接到了自來水補水管上(即非飲用水管線與自來水管線相連),導致暖氣軟化水混入自來水中,造成小區自來水污染。

3 討論

3.1北京市西城區突發公共衛生事件以傳染病為主,發生場所多在學校,這與北京市其他區情況一致[1-2],也與天津、重慶等城市的報道相似[3-4]。傳染病因傳播速度快、流行范圍廣、社會影響力大,已經逐漸被人們所重視,而隨著傳染病管理工作日漸成熟,監測網絡逐步完善和監測范圍不斷擴大,使傳染病突發公共衛生事件能夠被及時地被發現和報告。學校作為人員相對密集,學生有高易感性和低免疫水平等特點的場所,是傳染病突發公共衛生事件高發場所,因此控制好學校傳染病疫情對于降低突發公共衛生事件數量具有重要意義。西城區學校突發公共衛生事件的發生因素中,水痘的構成比最高,分析原因可能為:水痘傳染病疫情以輕度皮疹患者為主,發熱病例比例較低,患病學生臨床癥狀不典型,增加了校醫排查難度,而且部分學生家長因為擔心生病影響課程,鼓勵孩子隱瞞病情。世界衛生組織建議:超過80%的2劑次免疫覆蓋率也許能預防暴發或者能降低暴發的規模和持續時間[5],而低于80%的中等程度疫苗覆蓋率的2劑次水痘免疫不能提供較高的人群免疫水平來預防水痘暴發[6],并且2劑次水痘免疫的突破病例也具有傳染性。提示要做好常規晨午檢,經常開窗通風,加強學校衛生管理;重視學校醫務人員專業知識培訓,提高傳染病鑒別能力;對學生和家長普及傳染病知識,樹立健康責任意識;進一步提高免疫接種水平,建立高于80%疫苗覆蓋率的人群免疫屏障,減少傳染病發病風險和傳播范圍。

3.22013-2017年西城區突發公共衛生事件無明顯趨勢變化,各年呈散發狀態,傳染病事件的發生時間符合季節性特點。從事件持續時間來看,肺結核事件持續時間最長,主要原因:大多數患者為繼發病例,無典型的臨床癥狀,直接影響了早期病例篩查進度,另外該起事件發生在學校,由于受波及人數多,密切接觸者觀察時間長,造成整體事件持續時間較長。霍亂事件的平均持續時間最短,可能與霍亂為甲類傳染病,日常監測力度大,疫情處置程序比較成熟,且事件發生在住家,波及人數少,密切接觸者觀察時間短,疫情能夠被及時有效地控制有關。

3.3西城區有兩起突發事件需要引起注意,一是狂犬病事件是由器官移植引起,并非犬咬傷造成,這與其他地區的報道有所區別[7],盡管人與人之間由器官移植感染狂犬病的情況非常罕見,但該類情況以往也有過相關報道[8-9],而且目前針對狂犬病尚無有效的治療手段,因此應予以重視[10]。為了避免此類事件的發生,建議器官移植前,應對供體進行系統排查,包括根本死因、動物飼養史和致傷史調查、傳染性疾病檢測,特別是狂犬病病毒篩查[11]。二是水污染事件,是因為施工錯誤,暖氣水與自來水混合而造成,由于波及人數較多,直接影響居民飲用水安全,被專家論證為一般性突發公共衛生事件。該次事件由于發現及時,處置得當,未對居民健康造成影響,但鑒于事件的嚴重程度,建議自來水集團、熱力集團、公安、衛生監督、街道辦事處和小區物業等相關部門,加強小區裝修改造監管,保障施工程序科學合理,避免因錯誤操作導致突發公共衛生事件發生。

綜上所述,為有效控制和預防突發公共衛生事件的發生,應做好以下幾點:一是加強學校傳染病監測和管理、衛生知識宣傳,建立完善的聯防聯控機制,改善學校衛生環境,做好學生預防接種和計劃免疫查驗工作;二是針對重點傳染病做好常規監測和預警,根據傳染病流行特點采取針對性防控措施;三是做好應急儲備,對突發公共衛生事件做到及時發現、及時處理,盡可能減小事件的影響。由于西城區地處中心城區,無農村和山區,因此本研究的結論部分并不適用于所有區(縣)。另外本研究只分析了5年的數據,對于了解突發公共衛生事件的長期趨勢和構成有一定局限性,也提示下一步應延長歷史數據的收集周期,以便開展更加詳細深入的研究。