談城市標志性建筑創作原則

范 芳 張 強 高 平

(北京特種工程設計研究院,北京 100028)

0 引言

隨著我國市場經濟的快速發展,人們逐漸認識到在城市景觀系統構成中,建筑不僅僅是作為圍合街道,廣場的界面而存在的,其本身也是構成景觀的主要元素。以北京為例,其城市形象就主要是由故宮、天安門、人民大會堂,鳥巢、水立方、國家大劇院,四合院住宅等建筑所決定的;而上海其城市形象就主要是由東方明珠、金貿大廈,環球中心,上海大劇院,外灘西洋建筑,石庫門住宅等等建筑所決定的。因此,建筑是城市景觀的決定性因素之一。

而在城市景觀系統中,影響較大的建筑主要包含三類,它們分別是標志性建筑、特色建筑(文化性、地方性、民族性和歷史性建筑)和小品建筑,其中標志性建筑又因為其位置、體量、形式、文化的因素而具有決定性的作用。

在對大量標志性建筑進行分析后,我們認為標志性建筑創作主要有以下四個基本原則。

1 易見性原則

要成為標志性建筑的首要條件就是易見性。以使人們能從盡可能多的角度、高度和地方都能看到該建筑。因此,決定易見性的因素也就包括:建筑選址,高度、體量、色彩以及留出視覺走廊等。

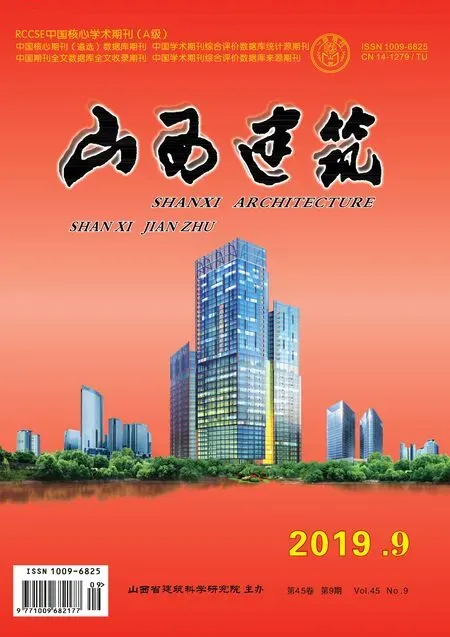

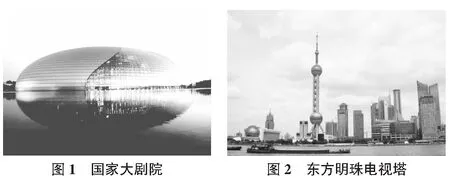

例如國家大劇院就選址在北京的政治文化中心長安街上,東與人民大會堂相鄰 (見圖1);上海的東方明珠電視塔,圣馬可廣場的鐘塔和佛羅倫薩主教堂的穹窿都是以巨大的體量、獨特的形式和留出多角度的視覺走廊而成為具有統治整個城市形象的標志性建筑(見圖2~圖4)。

2 對比性原則

建筑要成為標志性建筑除了它所處的位置必須顯要外,還在于它外形的突出性或獨特性,或有易于記憶的內容,使之可以從背景中脫穎而出,從而成為人們認知城市的向導和城市景觀的標志。

對比性是使一幢建筑與周圍環境形成對比,從而強調特色,引人注目。這種對比包括形式上的對比、色彩對比、質感對比、新與舊對比、高與低對比、凸前與退后的對比等等。例如國家大劇院,以其簡潔巨大的橢球體形和銀白色金屬表皮與周邊細膩、小尺度的、灰色四合院背景產生巨大的反差,而成為新北京的標志性建筑(見圖1);同樣,位于法國盧浮宮前廣場的玻璃金字塔,其絕對體量與周邊建筑相比并不大,但其以簡潔的四棱錐體量和透明墻體組成獨特的形象而從周圍細節豐富、材料厚重的古典建筑環境中脫穎而出,成為巴黎城市形象新的標志。巴黎的蓬皮杜中心,則把鋼結構梁、柱、桁架、拉桿等甚至涂上顏色的各種管線都不加遮掩地暴露在立面上,而使之與巴黎的傳統古典風格建筑形成強烈對比,從而成為超越埃菲爾鐵塔的巴黎新標志性建筑。

3 文化性原則

按照符號學的理解就是建筑設計在一定程度上可以被看作是信息的編碼過程,使用者則通過對建筑進行譯碼,在建筑環境中接受這些信息,并指導行動,如果代碼不被共用或理解,則建筑便不表達什么(即代碼的編制要符合人們熟知的文化脈絡和情境),迅速的文化變遷及現代化開發導致了符號系統領域編碼和譯碼的極大困難,其直接結果就是建筑因缺乏文化屬性而常常淪落為冷冰冰的“居住機器”。因而對于當代的建筑創作而言,首先要做的就是恢復建筑領域符號系統的編碼和譯碼的工作,并使文化編碼過程和方式服從因時代進步而產生的全新規律,使特定文化脈絡下的建筑文化意義得以傳達和延續。

文化性是使建筑具有喚醒人們內心深處文化意識的聯想內容。這是標志性建筑設計中最重要的原則,也就是說,建筑滿足了易見性和對比性原則也不一定能成為標志性建筑,而建筑滿足了文化性原則,則它一定可以成為標志性建筑。

拉普卜特在《建成環境的意義——非言語表達方式》一書中,將建筑環境所包含的文化意義分為三個層次:

1)“高層次”意義,意指有關宇宙論、文化圖式、世界觀、哲學體系和信仰方面;

2)“中層次”意義,指有關身份、地位、財產、權力等。它潛在于場景中的行為、活動之中;

3)“低層次”意義,指日常的、效用性的意義。拉普卜特認為由于大多數研究集中在高層次意義上,這種研究又常從文化典籍、圣言著手,而使高層次意義實際上只是少數人明了的事。而現在的環境中,高層次象征意義大為削弱、衰落,中層次意義則常因系統的規模、復雜性、異類性而被忽視,從而導致了建筑文化意義表達和感知的同時喪失。

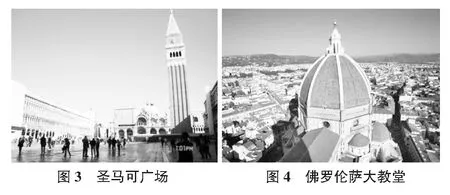

可見,今天建筑文化性創造之路必須是從研究當地傳統建筑高中低三個層次的文化意義入手,全面破譯傳統建筑的文化代碼及其規律,再將這種組合規律運用于現今的建筑及其環境設計中去。以重慶地區傳統穿斗建筑為例,其代表的高層次意義是反映了天人合一,人與自然共生的中國傳統宇宙觀;中層意義是因提供了靈活的廊式交往空間而滿足了社會活動和交往的要求;低層次意義是適合了在重慶這種氣候炎熱潮濕的山地生存的需要。將上述體現三層次意義的設計思想,總結歸納找出規律后運用現代建筑中就能創造出具有明顯地方文化特色的建筑。重慶洪崖洞項目就因為滿足了文化意義的三個層次而成為山城新的標志性建筑(見圖5)。

4 生態性原則

21世紀是生命與生態時代,建筑的生態化是必然的趨勢,標志性建筑自然也不例外。概括地說,標志性建筑生態化特征主要包括以下幾點:

1)屋頂復合化。即屋頂不再是單純意義上的遮蔽物,其含義擴展為第二次地面以及對抗陽光暴曬、狂風暴雨的緩沖中介,其復合化常采用的方法包括屋頂設置角度根據不同季節、不同時段的太陽運行軌跡而變化的可調式遮陽格片或移動屋頂,以及屋頂花園、游戲池等。

2)表面立體化。即外表為容納自然而向自然化、立體化發展,具體手法包括:建筑表面連續綠化或在中部引入綠化開敞空間;沿建筑表面設置不同凹入深度的過渡空間和縫隙來塑造陰影空間(灰空間),并使遮陽與綠化相結合;二屋皮的外墻,形成復合空間或空氣間層;外墻可調遮陽設施。

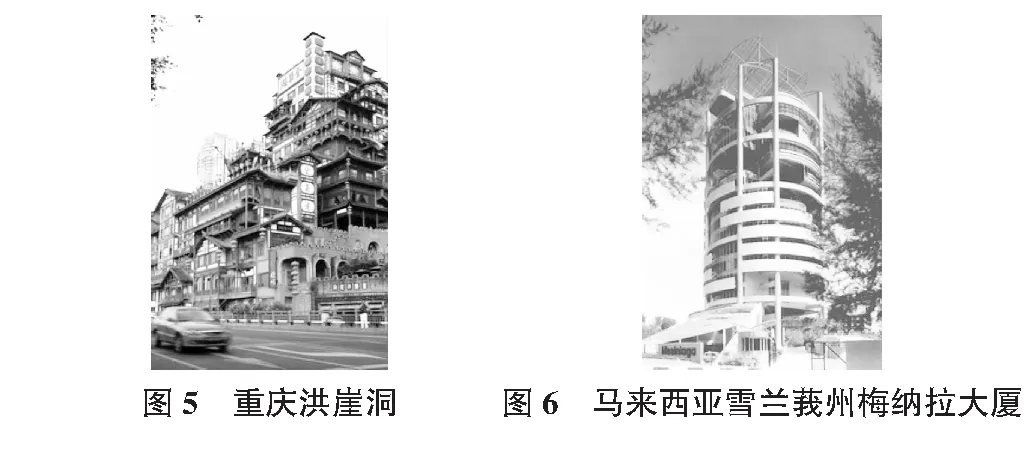

3)服務空間周邊化。即將由電梯、衛生間、設備用房組成的交通核心沿周邊布置,既遮去東西曬,又可讓電梯廳、樓梯和衛生間有條件自然采光通風。如由楊經文設計的馬來西亞雪蘭莪州梅納拉大廈(見圖6),福斯特設計的法蘭克福商業銀行(如圖7所示)等等。

5 結語

我們從易見性、對比性、文化性、生態性四個方面闡述了當代標志性建筑創作的基本原則與思路,從中不難發現21世紀的標志性建筑創作離不開從物質與精神兩個方面滿足人們需要的主題,而創造舒適的物質生態環境與美麗的,愉悅的城市就成為標志性建筑必須擔負的責任。