這不是“抄襲”—溥心畬的“傳統”和轉化(第十九講)

◇ 主講人:杭春曉

◇ 時 間:2018年12月13日15:00—17:00

◇ 地 點:《中國書畫》美術館

第十九講主講人

抄襲這個詞,實際上我們今天已經賦予某一種判斷,比如說,什么東西抄襲了什么。但講座題目中的“這不是抄襲”,其實是指我對中國畫的一種一直存在的、特殊臨摹現象的思考。應該說,溥心畬最吸引我的地方,跟這個“抄襲”有關系。在20世紀美術革命的立場下,所有的繪畫都基于了一個反對中國過去的傳統,用寫生取代臨摹、用各種創新來否定對于傳統的研習等這樣一個思潮。這種思潮大致來說,可以稱之為一種革命化的思潮。我做博士時候實際就針對這個思潮進行了一些檢討,做博士論文的時候主要針對被認為是“革命”的對立面的“保守派”的一批畫家做一個檢討—檢討他們是不是如我們想的那么保守。當時做的就有像金北樓、陳師曾他們這一批人。做完了以后有一個問題進而冒出來,因為我做出的結論是金北樓、陳師曾他們不是我們所想象那種保守狀態—他們當時仍然是一個開放的知識結構,包括對西方。也就是說,并不存在一個強調不變的群體,只是一個選擇路徑和方法是溫和改良的,另一個是激進革命的這樣的區別—他們同樣都把自己打開向外部世界開放。

這時候就引發了一個問題:在當時的中國畫壇里面,有沒有一個人是把自己屏蔽起來而沒有跟整個世界范圍內的知識系統進行對接?我在20世紀找了一圈,找來找去發現很少有人能符合這個條件,但最后找到了溥心畬。在我看來,溥心畬90%或者95%符合了這個條件。于是,大概自2007年左右開始,溥心畬就吸引了我,我開始了長達十多年的和溥心畬的這種接觸,針對溥心畬的遺民身份的研究。今天這個講座,實際就是談他的繪畫內部的問題,具體則是指他的繪畫“生產”中的一個現象:溥心畬的畫面有很多是對古典繪畫形態的直接搬用。我們該怎么看待這種現象?前些年我有一個學生也對我做過一個采訪(見《美術觀察》),我提了一個在臨摹中的概念叫“移臨”,在我們通常所講的臨摹,如對臨、背臨、意臨之外,在我看來有一個新的概念叫“移臨”。這種移臨與其說是一種臨摹,不如說是一種圖像的再生產,用今天的話語來看,是圖像再生產。所以我給大家一個主標題就是,這不是“抄襲”。它的副標題是溥心畬的“傳統”與轉換,借助于一個看似抄襲的非抄襲行為,它實現了自己對傳統的一種圖像再造,這是這個講座的基本背景。

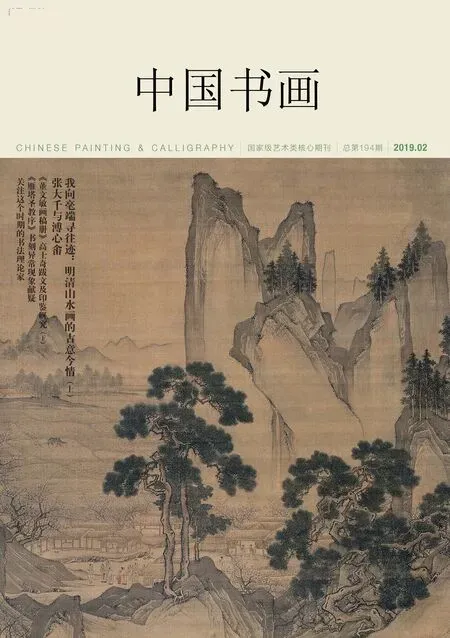

在這個背景下,我首先給大家看一幅圖。這張圖是溥心畬1940年創作的一件作品。這張圖題跋中他非常清楚地說了,當時(庚辰)他在山中碰到大雪,然后“對寫此圖”。按照我們20世紀的知識與知識關系,對著一個物像去描繪,我們稱之為寫生。但是,溥心畬這個對景寫圖等于寫什么?這就是我給大家提的第一個問題。我們看這樣的山體結構細節,這兒有一個小橋,我們看到,在這樣的一個局部中它是一種平面累疊的延展。我們會發現溥心畬用了一種既定的明代以后所形成的空間的關系,去面對他所面對的實景山水。我想起貢布里希曾經講過一句話:到底是先有風景畫還是先有風景?貢布里希說,一般都會認為風景畫是對風景的再現,但是他認為恰恰需要顛倒一下,是先有了風景畫我們才會發現風景。這句話是說:因為有了某種風景畫對于風景的理解方式和節選方式,我們才會按照這樣的一個揀選方式去重新面對真實的自然和山川。所以自然的真實和修辭的真實就成為一個問題。什么叫自然的真實?就是我們假定的一種自然存在的真實圖像或者狀態,但是這種自然的真實在藝術史中往往是以一種修辭真實被顯現出來的,而沒有一個決然的真實。我們再看兩件作品,溥心畬畫的昆明湖畔排云殿,完全一樣的視角,完全一樣的構圖,有趣的是我們會發現在它近景的樹木完全不一樣—顯然是在重復畫,前景可以隨意改變,也許你可以說這是一個季節不同,但是季節的不同并不能解釋這個問題。這就給我們帶來了一個問題,這兩張畫很有趣地呈現了自然之景與修辭之景的差異,如同于我們看到的1940年那一張對山寫生的作品,顯然,溥心畬從來都不是真實反映他視覺所看到的真實,而是在表現一個來源于他在藝術史學習過程中所接受到的一種修辭化的真實,這種特征一直延續到1963年他去世前夜畫的這張《烏來山觀瀑圖》(圖1)。從某種角度來說,真實的自然之山的差別,不管是前面講到的西山還是烏來山,于溥心畬而言都沒有太大的區別,唯一的區別不過就是皴法系統,即用筆系統的改變。顯然,1963年的作品所反映的這個真實,是一個有著很成熟的斧劈皴和染結合的真實。但這些通通都不是我們20世紀所理解的那種寫生,還是一個由溥心畬藝術體驗這種修辭改編的這樣的一個山景,當然顯然是后者。

我們這時候就要問了,如同對貢布里希那句話的質問,風景和風景畫到底誰先出現?因為每一件作品的產生并不是由整個人類創造完成的,而是由一個具體的個人完成的,所以回答這個問題,就是要詮釋關于風景和風景畫之間一個宏大的關系。但對于一個具體的個人,是存在這樣的一個命題的—作為一個個人首先面對的可能不是真實的山川,不是真實的自然,或許面對的是在歷史中已經被圖像化了的一種傳統,所以每個人是歷史化的人,沒有一個能夠絕對脫離歷史看到這個世界的人,溥心畬也同樣如此。

我們再來做一組對比,右側是溥心畬的,左側是明代的呂煥成的一件作品,顯然可以發現這兩張畫之間是母本和副本關系,這樣的例子還有很多,比如這件和清代的高其佩,以及后面列舉的和李士達(圖2)、宋旭(圖3)、沈銓(圖4)、賈師古之間的比較,都可以很清楚地看到這種關系,但是這就會帶來了一個問題:臨摹等于食古不化嗎?這是20世紀革命論中往往會批判的一種傳統。

當然,食古不化的臨摹顯然是需要批判的,但是我們會發現在溥心畬的很多作品中,開始發生一些有趣的轉換和有趣的變化。我們找到溥心畬臨李唐的這樣一件作品,在臨摹中,他把畫面中的景物放在了一樣的位置,但又通過對這張畫的外景再造,對李唐這張畫進行了一次全面的改變,進而有了第二張作品。后來我提出這個概念叫“移臨”。應該說,在溥心畬的類似作品中,像之前列舉的例子那種完全臨摹的東西數量還是少數,更多的現象是像對李唐的轉換性臨摹這樣的例子。我們就會提出,實際上在藝術史的生長過程中,“改編”恰恰是藝術史獲得形式語匯累疊變化的一個重要手段。在中國古代,有一個很重要的修辭手法中叫用典,我們會發現好多詩詞都是在原典基礎上獲得了一次遞進與改編,然后獲得了全新的詩意,在中國繪畫中也存在著類似的變化,所以在我看來移臨是一種改編,與中國文學中所謂用典典故是一個同發性概念。

圖1 烏來山觀瀑圖

圖2 與李士達(左)之比較

圖3 與宋旭((左)之比較

圖4 與沈銓((左)之比較

所以,盡管這兩張圖同樣都是來源于李唐這樣一張畫稿,但是這兩張圖卻是完全不同風格的體驗,類似例子的還可以找到很多。我們會發現溥心畬對一個物像選擇以后,他會發生很多類似的圖像的改編,而通過這種改編,我們會發現他提供了完全不同的美學范式。但是我們給大家看另外一個特別有意思的手稿(圖4,左),這張手稿現藏恭王府。這件作品(圖4,中)和這個手稿之間,是一種鏡像關系,但依然這還能看出二者之間是一個臨摹關系。我們再看一張畫稿,《秋林試射圖》,也是藏在恭王府,我們會發現左下角這三個人物,曾經出現在溥心畬另外一張臨摹稿中,據我研究實際,是在《湖社》月刊上出版過的,但顯然是臨摹了現藏故宮博物院的一件古畫。只不過,這三個人被重新組合了,這是一個很有趣很細節的案例。

我們再來看一張圖,這是溥心畬畫的一張圖,根據題跋,整個繪畫的語意變成了深山采薇蕨的寓意,我們知道薇蕨在中國傳統文化中代表的是對前朝的效忠,是一種遺民的思想。但這張圖原本是什么呢?其實是南京博物院那一件《柴門送客圖》。溥心畬他是有意改之的。沿著這個線索我們繼續追問:上述這些作品的知識來源是什么呢?有人就開始說,這樣一個廣泛的臨摹跟他的特殊身份有關,說他是恭親王的孫子,家里富有收藏,而且和清宮收藏也有一定的交換關系,于是我們往往會用這樣一個特殊身份來假定了他能保證閱讀原作。溥心畬自己也在推波助瀾,溥心畬說自己“畫則三十左右時始習之,因舊藏名畫甚多,隨意臨摹,隨意臨摹”,注意,講了兩遍“隨意臨摹”,這個詞很有意思。但是溥心畬的自述可靠嗎?大大不可靠。

溥心畬三十歲那年是1926年,我們來看一張溥心畬1924年之前的畫。雖然沒有年款,但通過款文“臣溥儒恭寫”(我有另外一篇研究是專門談他和溥儀關系的),便知道這件作品畫于1924年之前。這么成熟的馬夏風格的作品出現在他所謂的“三十始學畫”之前,顯然就是對他的一個否定。他還曾經說自己“初學四王,后知四王少含蓄,筆多偏鋒,遂學董巨、劉松年、馬夏”,也就是說,我們看到的這件1924年的作品應該還不是他初學畫的時候所為,他初學畫時實際是“四王”的那種風格,但,1924年就有這么成熟的馬夏風格,顯然“四王”一路應該在更早就已經有了。

后來我在首都博物館找到一件他1912年的作品,1946年他重新題跋:“此仆壬子始隱居馬鞍山戒臺寺讀書時,初習作畫所作,詩亦當時題也。時年十七,今已三十四年。此紙敝暗如是,世事遷易,而仆學無進益,良堪愧矣。丙戌春三月子才仁兄得之,屬志崖略。溥儒。”這個上款人“子才”是當時民國時期一個重要的金融家。如果沒有邊上一段補款,誰都不敢認這是溥心畬的畫。而這張作品確實是學“四王”風格的。溥心畬在《華林云葉》中有專門一篇“記書畫”,記載其所藏書畫,“名錄不過二十件,過眼作品數十件”。還講到他居馬鞍山時,“當時家藏唐宋名畫,尚有數卷,日夕臨摹,兼習六法及論畫之書”,我們前面找到的一些臨摹作品,統統都沒有出現在這些記錄中,也就是說,推翻了源于直接學習原作的。

那么,溥心畬臨摹的來源于什么呢?后來很巧,我找到了1936年日本做的一本書,叫《中國名畫寶鑒》,為什么注意到這本書呢,因為這本書里面有兩張溥心畬的藏品,一張是《聚猿圖》,一張是《照夜白圖》,其中《照夜白圖》在出版這本畫冊的時候,還在溥心畬的手里面沒有賣出去,這就表明出版這本書的時候,一定聯系過溥心畬,這本書的圖目溥心畬也完全有可能會拿到—其實我們剛才給大家看的那部分臨古全都來源于這本書。除了《中國名畫寶鑒》還有沒有其他呢?我給大家找到了當時民國的出版物,珂羅版或者是其他的,發現他甚至不僅僅學習古人,還學習同時代的人,徐際華先生曾經專門寫過。但我認為他不是面臨一個選擇,而是所有既成畫面都可以成為他知識景觀的來源。比如我們看這三張圖,如果說它們的來源,就我現在看到的就有兩個本子,一個是所謂張大千藏宋人畫本,一個是元孫君澤的畫本。張大千藏的這一張現藏臺北故宮博物院,至于它是不是宋人的我不知道,但和元代這張,一定也是同母本關系,盡管發生了很多改編,或者說它本身就是“典中之典”,而溥心畬畫面中大量出現這個稿本,它的來源我不敢做決然的判斷,但是從推測來說,是來源于張大千藏宋人畫—這就帶來了一個很有趣的問題,溥心畬的知識來源是復雜的。我用了一個詞叫“松窗疊影”,疊影就是一種移臨的方法,把不同的圖像資源進行一次整合,對于這樣一個圖像資源并不做細致的劃分,不管它是宋畫、元畫還是明畫,對于溥心畬而言都是一個既用可用的典故。進而去追的話我們會發現,在松風畫會中,這樣的一種創作方法在遺民畫家群體中有大量存在。

由此倒推,我想從這個角度回溯到中國傳統中所有的這類現象,我認為這類現象叫中國古代文學修辭中典故修辭方法在書畫中的一種呈現,同時,用今天的方法說,它實現一次圖像作為知識的再生產,以此給它命名叫移臨。今天和大家一起討論,也提醒大家,我們看到的繪畫真的不是那么簡單的風格的問題—恰恰相反,它有很大的走向思想史一個可能性。