貴州草海流域不同土地利用方式土壤重金屬潛在生態風險評價

鄭杰,王志杰,王磊,3,喻理飛,2,3,*,嚴令斌,柳書俊

1. 貴州大學生命科學學院,貴陽 550025 2. 山地植物資源保護與種質創新省部共建教育部重點實驗室,貴陽 550025 3. 山地生態與農業生物工程協同創新中心,貴陽 550025 4. 貴州大學茶學院,貴陽 550025

土壤重金屬污染已成為世界性的環境問題。受人類活動影響,例如采礦、廢水排放、垃圾堆放和大氣沉降,土壤重金屬不斷積累[1-3]。土壤重金屬具有高毒性、不可降解性、弱移動性和生物富集性等污染特點[4],土壤重金屬積累將會危害土壤生態系統的結構與功能,并間接對人體健康和其他生物造成危害[5-7]。

目前,土壤重金屬污染研究主要集中于重金屬的來源解析、空間分布特征、污染評價和風險評價等方面[8-10]。以往的研究主要集中在單一的農業類型或城郊農業土地利用方式上,以集合了多種土地利用類型的流域生態系統為研究區域的研究較少。相關研究表明,不同利用方式下濕地土壤重金屬含量差異顯著[11],土地利用方式在轉換過程中會引起Pb、Cr、Zn和Cd的濃度變化[12],自然土地利用方式通過影響土壤有機質等因素,間接影響著土壤重金屬負荷水平及分布[13]。因此,在流域尺度上研究土壤重金屬污染狀況,有利于流域農業結構調整和重金屬污染管控,對改善區域生態環境和提高生態系統服務價值具有重要意義。

貴州草海流域是喀斯特高原生態脆弱區典型的小流域,近年來流域土法煉鋅活動引起的土壤重金屬污染問題越來越受到關注。然而,當前草海流域土壤重金屬污染研究,主要集中于耕地和沉積物[14-15],難以為流域尺度的重金屬污染識別和防治提供決策支持。鑒于此,本研究以草海流域不同土地利用方式為研究對象,分析表層土壤重金屬Hg、Cd、As、Cu、Pb、Ni、Cr和Zn含量,利用潛在生態風險指數法(RI)和反距離權插值法(IDW)研究草海流域土壤重金屬的潛在生態風險及空間分布,旨在揭示草海流域不同土地利用方式下土壤重金屬的污染特征及分布規律,以期為流域土壤重金屬污染防治提供參考依據。

1 材料與方法(Materials and methods)

1.1 研究區概況

研究區位于貴州省畢節市,東經04°10’16’’~104°20’40’’,北緯26°47’32’’~26°52’52’’。研究區是我國特有的黑頸鶴等珍稀鳥類的棲息地,是一個完整的、典型的喀斯特高原小流域。研究區地勢東部最高、西南部較高,中部為湖區,流域出水口在西北部,平均海拔為2 171.7 m,流域面積為96 km2,土壤類型以黃壤、黃棕壤為主,土地利用類型主要耕地、林地、灌草地、城鎮用地和水域。研究區歷史上有著名的“土法煉鋅”工業,至今仍見大量的煉鋅廢棄爐、廢棄渣,對區域土壤環境造成嚴重污染。近年來,研究區管理者開展了3種生態保護模式,即流域西南部黑頸鶴棲息地保護(Ⅰ)、北部面山退耕還林及綠化(Ⅱ)和流域東部自然植被恢復區(Ⅲ)(圖1),以改善草海湖水質和保護黑頸鶴的棲息地與覓食地。

1.2 樣品采集與測定

以上述3種生態保護模式為基本單元,根據單元內不同土地利用類型面積權重確定土壤采樣點數量,同時保證各單元不同土地利用類型至少具有3個采樣點。在實際采樣過程中,對于落在道路、建筑等不適合采樣的點,調整到臨近樣地進行取樣,利用GPS確定采樣點的實際坐標位置,實際共采集75個土壤樣點,包含耕地36個,林地14個,灌草地11個,城鎮用地14個(圖1)。各采樣點采用梅花取樣法采集5個分點,各分點取表層(0~20 cm)土壤1 kg,采用四分法從中選取1 kg多點混合樣品一份,編號、裝入聚乙烯塑料袋,作為代表該采樣點的混合樣品。將土壤樣品帶回實驗室剔除石頭和植物殘體,自然風干,經磨碎、過100目尼龍網篩、混勻等處理之后保存待測。土壤樣品采用HNO3-HCl-HF-HClO4法電熱板加熱消解并處理后,As和Hg含量用PERSEE原子熒光光機(PF-7)測定,Cd、Cu、Pb、Cr、Zn和Ni的含量用火焰原子吸收光譜儀(Agilent200AA)測定。每批土壤做3次空白樣和平行樣,取平均值作為樣品重金屬元素的最終含量。測試過程中加入國家標準土壤參比物質(GSS-12)進行質量控制,各重金屬的回收率均在國家標準參比物質的允許范圍內。

1.3 潛在生態風險指數法

采用潛在生態風險指數(potential ecological risk index, RI)進行評價[16],計算公式為:

1.4 反距離權重插值法

在ArcGIS10.2中對4種土地利用類型分別進行反距離權插值法(IDW)制圖,采用土地利用矢量圖融合得到研究區土壤重金屬含量和風險指數空間分布圖。IDW基本原理是空間異質性和空間自相關性為前提和基礎,以插值點與樣本點的距離為權重進行加權平均,離插值點越近的樣本點賦予的權重越大。

圖1 研究區生態保護模式與和采樣點Fig. 1 Ecological protection model and sampling points in the study area

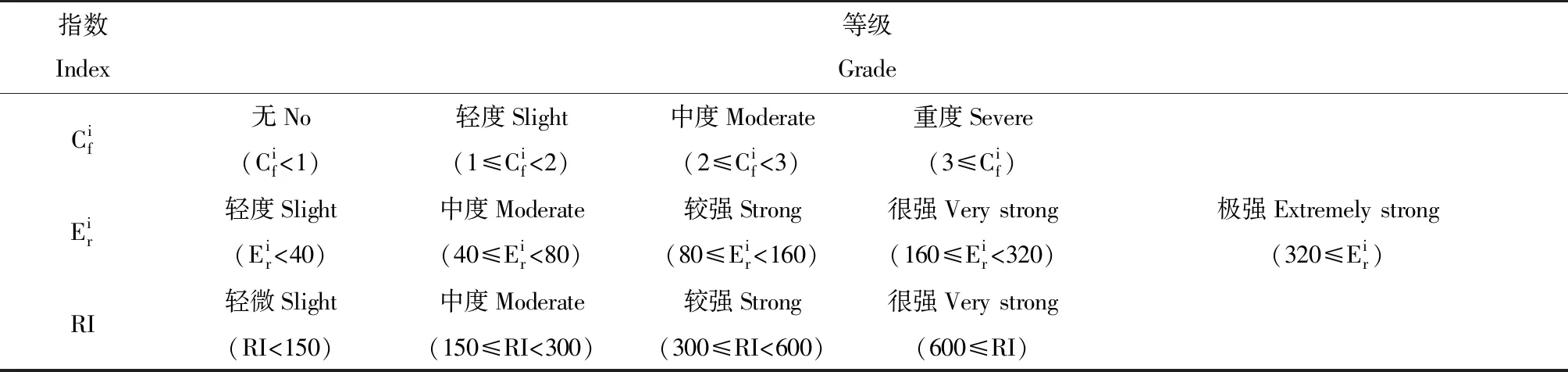

表1 富集指數與污染程度和潛在生態程度Table 1 Enrichment index and pollution degree and potential ecological level

2 結果和討論(Results and discussion)

2.1 草海流域土壤重金屬含量統計分析

由表2可知,Hg、Cd、As、Cu、Pb、Ni、Cr和Zn含量的平均值分別是0.13、2.71、19.39、39.87、62.71、45.16、91.67和169.23 mg·kg-1,分別為貴州省背景值的1.17、4.11、0.97、1.25、1.78、1.15、0.96和1.70倍,變異系數分別為188.42%、51.47%、41.62%、33.41%、117.61%、33.09%、26.92%和60.89%。其中Hg(188.42%)、Pb(117.61%)、Zn(60.89%)和Cd(51.47%)的變異系數超過了50%,變異比較明顯,表明它們受到外界影響比較強烈,空間異質性較大,受人為因素影響的可能性較大,可能由研究區工業、農業和交通等[18-19]人為活動所導致。

進一步分析表明(ANOVA,P=0.05,SPSS22),研究區不同土地利用方式僅對Cd和Zn含量有顯著影響(P<0.05),而對Hg、As、Cu、Pb、Ni和Cr含量無顯著影響(P>0.05)。其中,城鎮用地Cd顯著高于耕地、林地和灌草地(P<0.05),Cd在耕地、林地和灌草地中無顯著差異(P>0.05),城鎮用地Zn顯著高于耕地和灌草地(P<0.05),Zn在耕地、林地和灌草地中無顯著差異(P>0.05),表明城鎮用地對Cd和Zn負荷影響有顯著作用。呂建樹和何華春[20]研究認為,Cd和Zn在城鎮建設用地的平均含量顯著高于其他地類,其原因是受成土母質和人類活動(工業、交通和農業)共同影響。本研究中城鎮用地包含工礦用地、居民住地和交通運輸用地,由于研究區電焊廠、化肥和鋼鐵加工廠相對較發達,它們通常是Cd和Zn的污染源[21],交通運輸、汽車輪胎磨損和尾氣排放都是Cd和Zn的重要來源[22],因此,導致城鎮用地中Cd和Zn含量顯著提升。此外,由于研究區歷史土法煉鋅和研究區屬于Cd高背景區[23],致使Cd和Zn明顯高于區域背景值。

表2 土壤重金屬含量描述性統計Table 2 Descriptive statistics of soil heavy metal

注:不同小寫字母表示同列差異顯著(P<0.05),下同。

Note: The different lowercase letters indicate significant differences within the same columns (P<0.05), the same below.

2.2 土壤重金屬的空間分布特征

由圖2可知,Pb、Ni、Cr和Zn的高值主要出現在西南角,該區域主要的土地利用類型為林地和耕地,Cd的高值主要出現在東南部,該區域也出現了Pb和Zn的高值,該區域主要的土地利用類型為林地和城鎮用地,這表明,Pb-Ni-Cr-Zn、Cd-Pb-Zn之間具有一定的空間關聯性,表明它們可能有共同的來源。研究認為,農業用地中添加的磷肥、含量復合肥和有機肥,以及城鎮垃圾中均含有Pb、Ni、Cr、Zn和Cd等重金屬[24]。相關資料[15]結合現場調查發現,草海流域東部集雨區范圍內曾有大量的土法煉鋅遺留廢棄爐117 000 t,分布面積約0.32 km2,流域西南部曾經也有土法煉鋅活動,至今仍見大量的土法煉鋅遺留廢棄爐、廢棄渣。在本研究中這些元素的高值與土法煉鋅遺址分布比較吻合(圖1和圖2)。當年煉鋅產生的大量黑色煙塵,含有Cd、Pb、Zn、Cr和Ni等重金屬元素,沉降于土壤中,對周圍土壤造成嚴重污染,因此,推測土法煉鋅活動是導致這些重金屬含量提升的主要原因。

許多研究指出,工業、交通運輸、污水和農業是Cu的主要來源[25-26]。本研究中Cu的高值主要出現在東北部(圖2),其土地利用類型主要為城鎮用地和灌草地。該區域靠近威寧縣城,電焊廠、化肥和鋼鐵加工廠相對發達,縣城排水排污系統不夠完善,大量的生活垃圾和污水被隨意排放,致使這些區域Cu含量提高。本研究中Hg分布均勻,其高值呈零星分布模式,Hg的平均值比背景值偏高,變異系數較大(圖2和表2),人為來源(工業、交通、污水和大氣沉降)和自然(土壤地質)來源對土壤中的Hg均有貢獻,本研究結果與相關研究結果一致[23]。本研究中As的高值呈零星分布,變異系數較小,同時沒有超過貴州省背景值,并且在流域內分布比較均勻(圖2、表2),因此,推測As主要受地質背景控制,本研究結果與余蔥蔥等[27]的研究結果一致。

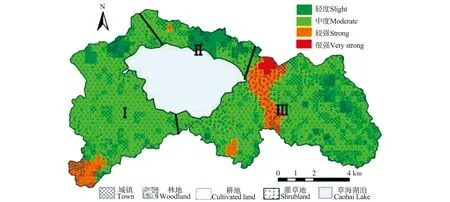

2.3 不同土地利用類型土壤重金屬潛在風險評價

顯著性分析(ANOVA,P=0.05,SPSS22)表明,不同土地利用方式僅對Cd和Zn的富集水平和單因子潛在生態風險有顯著影響(P<0.05),對其余重金屬的富集水平和單因子潛在生態風險無顯著影響(P>0.05)(表3)。草海流域土壤重金屬RI的平均值為204.59,為中度風險水平(150≤RI<300)(表4)。4種不同土地利用類型土壤重金屬的RI平均值有所差異,由大到小依次為城鎮用地(243.66)、耕地(209.71)、林地(192.50)和灌草地(153.53),但均為中度風險水平(表4)。

圖2 不同土地利用類型下土壤重金屬含量的空間分布Fig. 2 Spatial distribution of soil heavy metal content under different land use types

圖3 土壤重金屬的潛在生態風險空間分布Fig. 3 Spatial distribution of potential ecological risks of heavy metals of soil

表4 不同土地利用方式下土壤重金屬的潛在生態風險Table 4 Potential ecological risks of soil heavy metals under different land use patterns

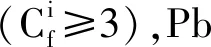

2.4 土壤重金屬潛在生態風險的空間分布

根據RI計算公式得到75個采樣點的RI值,即草海流域土壤RI變化范圍處在68.60~985.29之間,采用IDW法,按照Hakanson分級標準劃分綜合潛在生態風險等級,結果如圖3所示。

由圖3可知,草海流域土壤重金屬綜合潛在生態風險空間分布差異較小。中度潛在生態風險是流域主要的風險類型,4種土地利用類型均有分布,其面積很大且連續性高。很強潛在生態風險主要分布在東北部,其土地利用類型主要是城鎮用地和灌草地。較強潛在生態風險主要分布在2個區域:一是流域東部中段,其土地利用類型主要以灌草地為主;二是流域西南部,其土地利用類型主要是耕地和林地;此外在流域南部和北部有小面積分布,以耕地類型為主。輕度潛在生態風險面積相對較少,在西北部、北部呈聚集分布模式,其土地利用類型主要為耕地和建設用地;在東部呈斑塊分布模式,其土地利用類型主要為林地。

據圖3可看出,Ⅰ區和Ⅱ區主要以輕度和中度潛在生態風險為主,較強潛在生態風險較少,無很強潛在生態風險;Ⅲ區輕度潛在生態風險較少,以中度潛在生態風險為主,存在一定面積的較強潛在生態風險和很強潛在生態風險。這表明,潛在生態風險在Ⅲ區最高,Ⅰ區次之,Ⅱ區最低,分析原因,可能是由土法煉鋅活動不均勻性和土地利用方式的不同導致。本研究清晰地反映了不同土地利用方式下土壤重金屬的含量及潛在生態風險(圖2和圖3)與“土法煉鋅”遺址(圖1)的空間關系,推測“土法煉鋅”和城鎮土地利用方式是導致研究區土壤重金屬綜合潛在生態風險為中度風險水平的主要原因。因此,為了防止土壤重金屬對草海湖水質和黑頸鶴棲息地造成污染,相關管理部門應當在清除土法煉鋅殘渣和完善排水排污系統的前提下,減少流域內的城鎮用地,控制工業數量,采取有效的管控措施,避免土壤重金屬進一步擴大污染范圍。