新煙堿類農藥在我國的登記現狀及對蜜蜂的初級風險評估

譚麗超,程燕,卜元卿,周軍英,單正軍

生態環境部南京環境科學研究所,國家環境保護農藥環境評價與污染控制重點實驗室,南京 210042

蜜蜂屬節肢動物門、昆蟲綱、膜翅目、蜜蜂科、蜜蜂屬,是自然界中最主要的授粉昆蟲,對促進作物高產、保護植物多樣性、維護生態系統平衡具有重要作用。新煙堿類殺蟲劑是一類新興的農藥,具有與生物堿尼古丁(又稱煙堿)相同的藥效官能團,其作用原理是作用于昆蟲神經肌肉功能的基礎——膽堿能信號,通過阻礙膽堿能信號的傳導,控制昆蟲行為,使昆蟲過度興奮或麻痹,從而致使昆蟲喪失控制行為的能力。因其具有高效和廣譜的殺蟲特性、獨特新穎的作用方式、良好的根部內吸性、低哺乳動物毒性等特點被廣泛應用于農業生產中。據歐洲食品安全總局(EFSA)報道,截至2012年,新煙堿類殺蟲劑已被全球120多個國家登記使用,涉及作物達1 000多種[1]。目前已經開發的新煙堿類殺蟲劑有11種,包括噻蟲嗪(thiamethoxam)、吡蟲啉(imidacloprid)、噻蟲胺(clothianidin)、啶蟲脒(acetamiprid)、噻蟲啉(thiacloprid)、呋蟲胺(dinotefuran)、烯啶蟲胺(nitenpyram)、環氧蟲啶(cycloxaprid)、氯噻啉(imidaclothiz)、哌蟲啶(暫無英文名稱)和氟啶蟲胺腈(sulfoxaflor)[2]。過去20年,新煙堿類殺蟲劑成為全球使用最廣泛、增長最快的殺蟲劑。然而,近年來,由于新煙堿類殺蟲劑對蜜蜂等傳粉昆蟲的潛在風險,受到強烈關注。目前,國內外研究大多關注某一種或某幾種新煙堿類農藥對蜜蜂的急性、亞急性毒性及對蜜蜂行為、生理等方面的影響[3-9]。對新煙堿類農藥的登記情況以及對蜜蜂的風險評估的研究極少。

本文首先對吡蟲啉、噻蟲嗪、噻蟲胺、啶蟲脒、噻蟲啉、呋蟲胺、烯啶蟲胺、環氧蟲啶、氯噻啉、哌蟲啶和氟啶蟲胺腈等11種新煙堿類農藥在我國的登記情況進行調研,然后對這些農藥品種在我國使用條件下對蜜蜂的風險進行初級風險評估,旨在為新煙堿類農藥在我國的登記管理提供科學參考。

1 研究方法(Study methods)

1.1 新煙堿類農藥在我國的登記查詢

通過查詢《中國農藥信息網》[10],對吡蟲啉、噻蟲嗪、噻蟲胺、啶蟲脒、噻蟲啉、呋蟲胺、烯啶蟲胺、環氧蟲啶、氯噻啉、哌蟲啶和氟啶蟲胺腈等11種新煙堿類農藥在我國的登記情況進行整理,包括登記作物類型、用量和使用方法等。

1.2 在我國登記的新煙堿類農藥對蜜蜂的初級風險評估

通過查詢“農藥電子手冊(e-pesticide manual)”[11]和農藥特性數據庫(Pesticide Properties Database, PPDB)[12],獲得在我國登記的新煙堿類農藥對蜜蜂的急性經口和接觸半致死劑量(LD50)。根據《農藥登記 環境風險評估指南 第4部分:蜜蜂》(NY/T 2882.4—2016),對這些品種對蜜蜂的風險進行初級評估[13]。

《農藥登記 環境風險評估指南 第4部分:蜜蜂》(NY/T 2882.4—2016)設定了噴施場景和土壤或種子處理2種暴露場景。當農藥直接噴施于作物時,則在噴施場景下進行評估。當農藥使用方法為土壤處理或種子處理時,如農藥具有內吸性,則在土壤或種子處理場景下進行風險評估。

對于噴施場景,初級暴露分析不計算預測暴露劑量(PED),采用農藥單次最高施藥劑量作為暴露量;初級效應分析不計算預測無效應劑量(PNED),僅使用蜜蜂急性經口或接觸毒性較高的半致死劑量(LD50)。最后根據如下公式計算風險商值(RQsp):

RQsp=AR/(LD50×50)

(1)

式中:RQsp為噴施農藥暴露場景的風險商值;AR為推薦的農藥單次最高施用量,單位為g a.i.·hm-2;LD50為蜜蜂急性經口或接觸毒性中毒性較高的半致死劑量,單位為μg a.i.·蜂-1。

對于土壤或種子處理場景,用花粉和花蜜中的農藥殘留量乘以蜜蜂每日花粉和/或花蜜攝食量,估算得到花粉、花蜜中內吸性農藥的預測暴露劑量(PEDsys)。當殘留數據不可靠或者缺少殘留數據時,花粉和花蜜中的殘留量采用默認值1 mg a.i.·kg-1花粉或花蜜。當缺少單只蜜蜂的最高日攝食量實測數據時,采用默認值0.128 g·蜂-1;初級效應分析用有效成分對蜜蜂的急性經口半致死劑量(LD50)除以不確定因子10計算得到預測無效應劑量(PNEDsys)。最后根據式(2)計算風險商值(RQsys):

RQsys=PEDsys/PNEDsys

(2)

式中:RQsys為土壤或種子處理的內吸性農藥的風險商值。

當RQ≤1,風險可接受;當RQ>1,風險不可接受,可進行高級風險評估。

2 結果(Results)

2.1 11種新煙堿類農藥在我國的登記情況

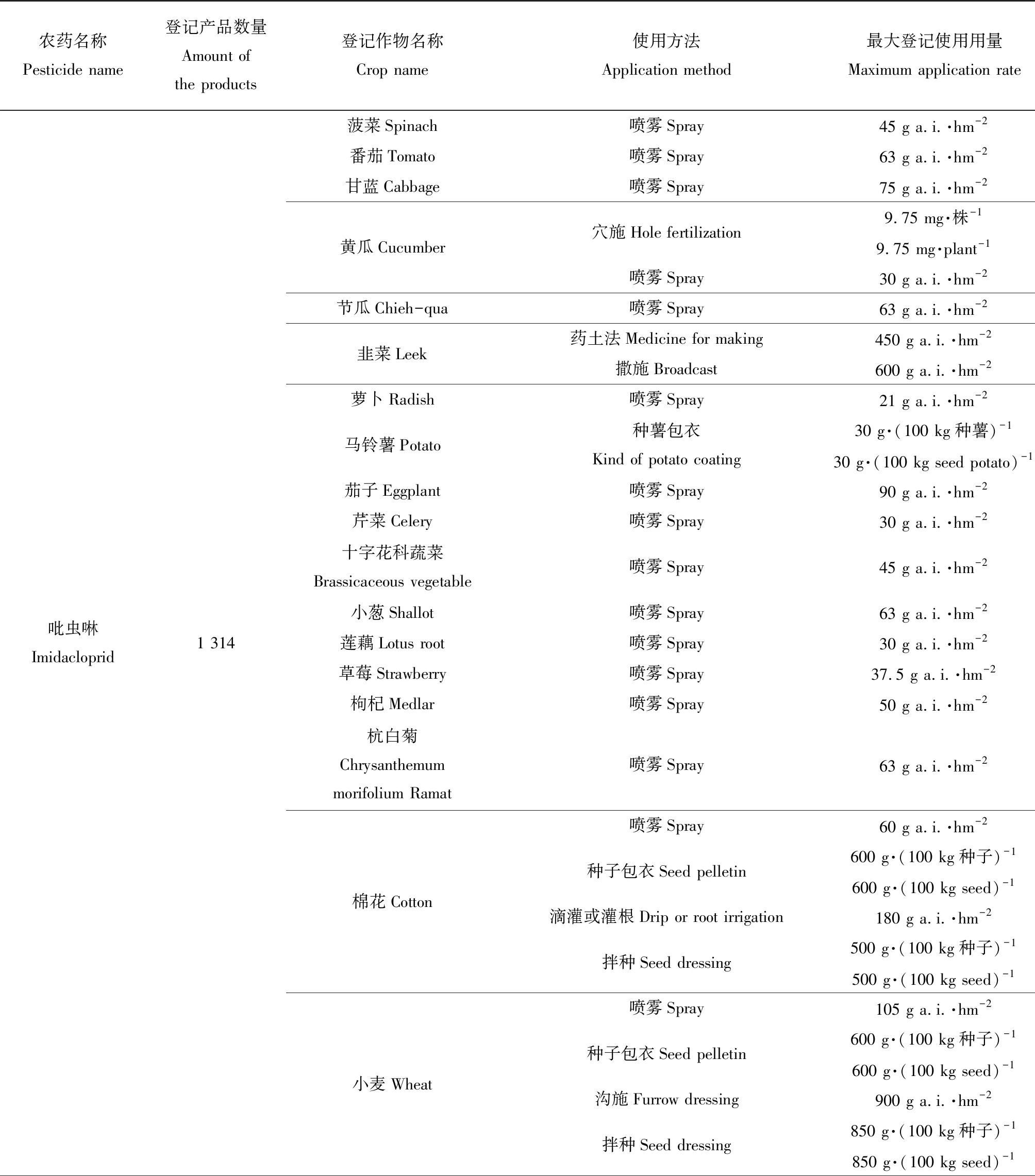

截至2017年11月21日[10],11種新煙堿類農藥在我國的登記情況如表1所示。

表1 新煙堿類農藥在我國的登記情況Table 1 Registration of the neonicotinoid pesticides in China

由表1可知,在已開發的11種新煙堿類農藥中,除環氧蟲啶未在我國登記外,其余10種均在我國取得了批準登記,其中,吡蟲啉登記的產品(包括原藥、單劑和混劑)數量最多,占新煙堿類農藥登記總數的49%,啶蟲脒次之,之后依次為噻蟲嗪、烯啶蟲胺、呋蟲胺、噻蟲啉、噻蟲胺、氟啶蟲胺腈和氯噻啉,哌蟲啶最少。從登記作物的種類來看,吡蟲啉、啶蟲脒和噻蟲嗪登記的范圍較為廣泛,既用于水稻、小麥等糧食作物,又用于油菜、花生等油料作物,還可用于蔬菜、果樹、觀賞花卉、煙草和林木等;在使用方法上,吡蟲啉、噻蟲嗪、呋蟲胺、噻蟲啉和噻蟲胺等5種新煙堿類農藥的使用方法較為多樣化,除噴霧外,還有種子包衣、灌根、穴施、拌種和撒施等不同類型的土壤或種子處理使用方式。10種新煙堿類農藥均批準用于蜜源或粉源作物,如油菜、向日葵、棉花、柑橘、白菜、黃瓜、西瓜和蘋果等,對蜜蜂存在暴露的風險。

2.2 在我國登記的10種新煙堿類農藥對蜜蜂的初級風險評估

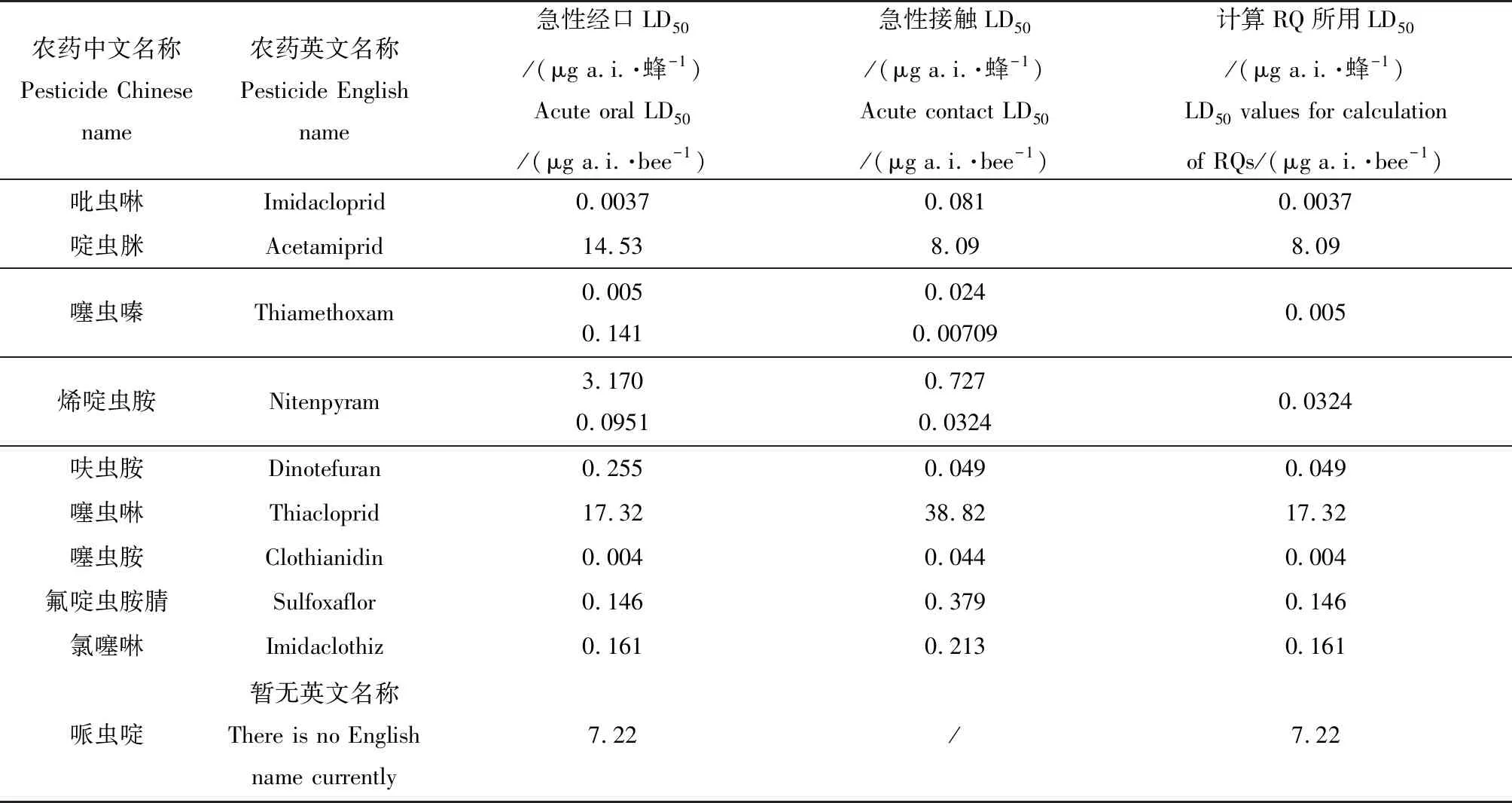

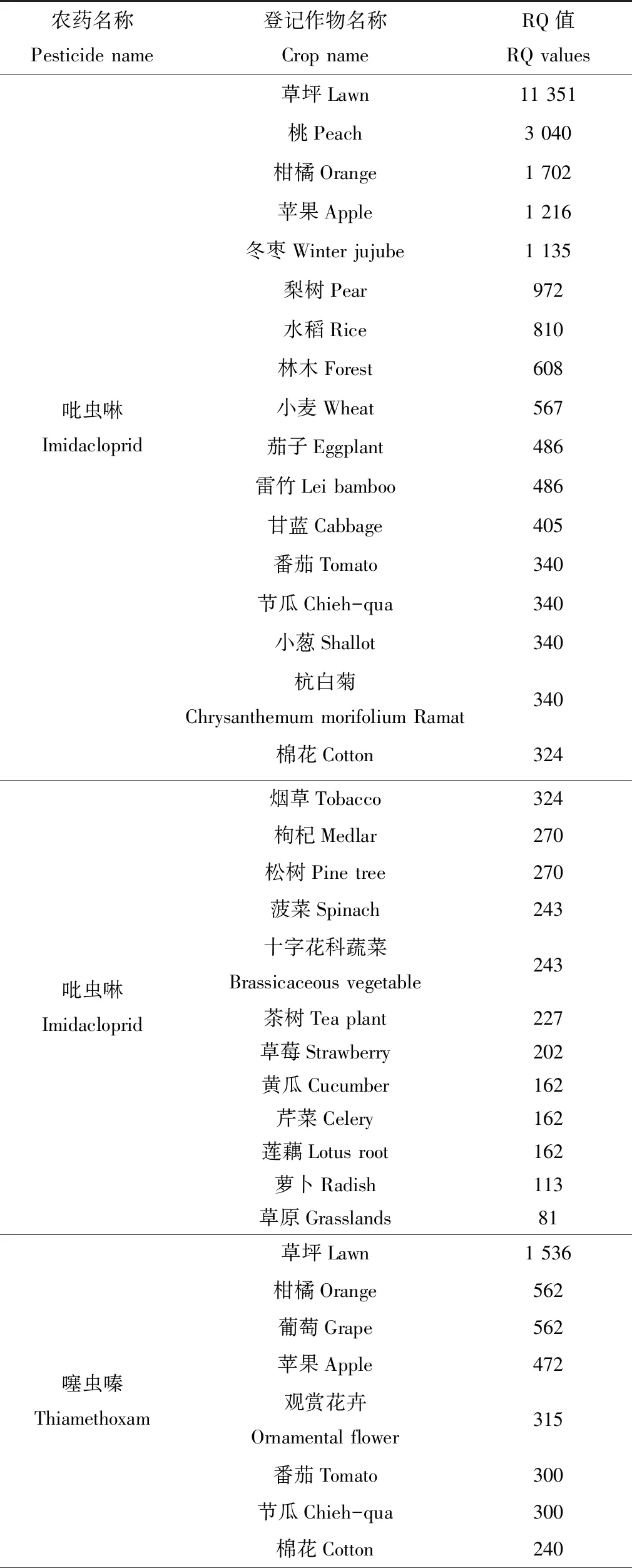

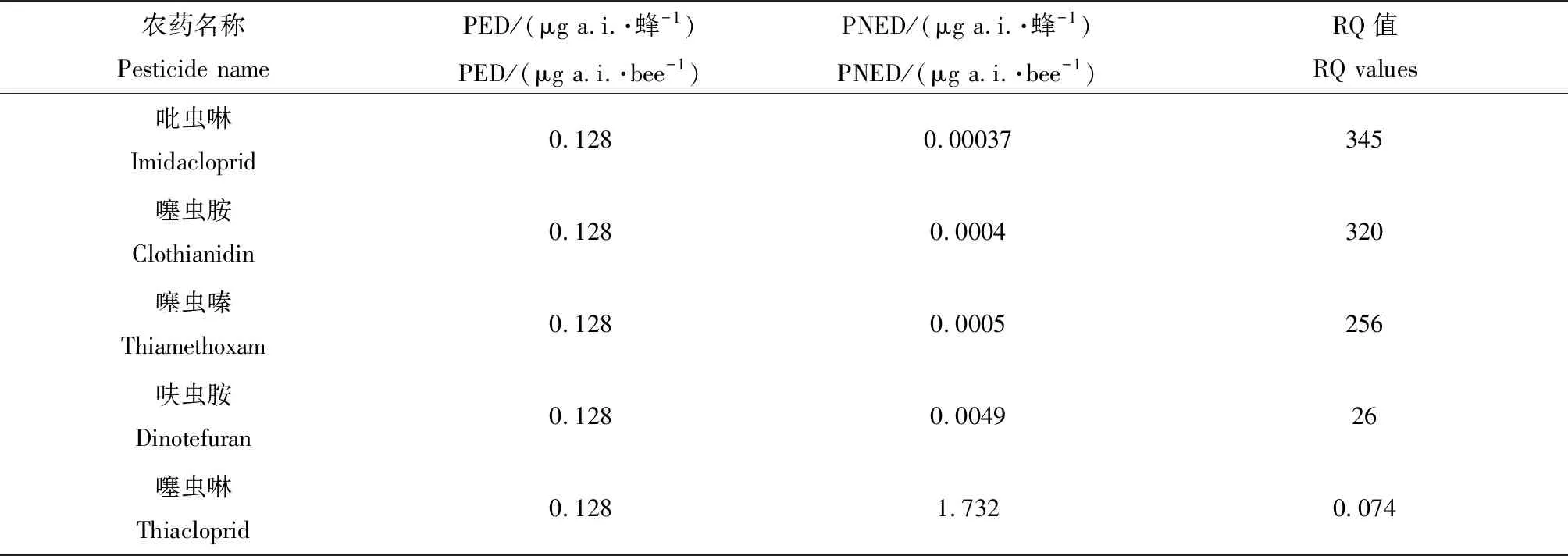

通過查詢10種新煙堿類農藥對蜜蜂的急性經口和接觸LD50值[6-7,12,14],獲得初級風險評估所需的效應終點值(表2),并根據1.2所述風險商值(RQ)計算方法計算風險商值,結果見表3和表4。

由表3可知,在所評估的10種噴霧施用的新煙堿農藥中,吡蟲啉、噻蟲嗪、噻蟲胺、烯啶蟲胺、呋蟲胺、氟啶蟲胺腈和氯噻啉等7種農藥在不同作物上使用對蜜蜂的風險商值均大于1,風險不可接受;其余3種包括啶蟲脒、哌蟲啶和噻蟲啉在所有登記作物上使用對蜜蜂的風險商值均小于1,風險可接受。

由表4可知,所評估的5種用作土壤或種子處理劑的新煙堿農藥中,除噻蟲啉外,其余4種包括吡蟲啉、噻蟲胺、噻蟲嗪和呋蟲胺對蜜蜂的風險商值均大于1,風險不可接受。

3 討論(Discussion)

已開發的11種新煙堿類農藥中,除環氧蟲啶未在我國登記外,其余10種均在我國取得批準登記,應用范圍十分廣泛且使用方法多樣化,除噴霧外,還有種子包衣、灌根、穴施、拌種和撒施等不同類型的土壤或種子處理使用方式。其中,吡蟲啉登記的產品(包括原藥、單劑和混劑)數量最多,占新煙堿類農藥登記總數的49%。10種新煙堿類農藥均批準用于蜜源或粉源作物,如油菜、向日葵、棉花、柑橘、白菜、黃瓜、西瓜和蘋果等,對蜜蜂存在暴露的風險。而新煙堿類農藥主要通過選擇性控制昆蟲神經系統煙堿型乙酰膽堿酯酶受體,阻斷昆蟲中樞神經系統的正常傳導,從而導致害蟲出現麻痹進而死亡,因此新煙堿類農藥對蜜蜂的風險不容忽視。

風險評估原則上應采用多層次分級評估方法。首先進行初級風險評估,當初級風險評估結果顯示風險不可接受時應進行高級風險評估或采取風險降低措施。根據10種新煙堿農藥的使用方法,開展了不同暴露場景下蜜蜂的初級風險評估。結果表明,吡蟲啉、噻蟲嗪、噻蟲胺、烯啶蟲胺、呋蟲胺、氟啶蟲胺腈和氯噻啉這7種新煙堿農藥對蜜蜂的風險商值均大于1,風險均不可接受。故需進行高級風險評估或風險降低措施分析,但由于目前國內暫無蜜蜂的半田間或田間試驗數據,暫時無法進行高級風險評估。因此,多層次風險評估方法在實際評估時未能得到充分的應用,目前風險評估結果存在一定的不確定性。可通過開展田間試驗等方法進行高級風險評估,從而獲得更接近實際的風險評估結果,降低評估結果的不確定性。

表2 11種新煙堿類農藥對蜜蜂的毒性終點值Table 2 Toxicity endpoints of the eleven neonicotinoid pesticides to bees

注:RQ表示風險商值;表中數據部分來自PPDB數據庫,部分來自文獻[6-7,12,14]。

Note: RQ stands for risk quotient; the data in the table refer to PPDB database and references [6-7,12,14].

表3 噴霧施用場景初級風險評估結果Table 3 Primary risk assessment results of the spray application scenario

近年來,新煙堿類農藥對蜜蜂的風險受到了世界范圍內的關注,農藥管理較為先進的國家和組織已采取了一系列風險減少措施。2013年,歐洲食品安全局(EFSA)公布了新的植物保護產品對蜜蜂的風險評估指導文件,并于同年發布了新煙堿類殺蟲劑產品對蜜蜂的風險評估報告,認為該類產品的使用可通過飄塵、花粉和露水等途徑對蜜蜂形成急性毒害,并可能對蜜蜂種群帶來不可接受的影響[15]。EFSA因此宣布從2013年12月1日起限制噻蟲嗪、吡蟲啉和噻蟲胺這3種新煙堿類殺蟲劑在夏季禾谷類作物和蜜源作物(包括向日葵、油菜、玉米和大豆)上的使用[16]。美國環保局也于2014年6月頒布了農藥對蜜蜂的風險評價指南(GuidanceforAssessingPesticideRiskstoBees)[17];此外,禁止在蜜蜂出沒的地區使用新煙堿類農藥產品[18]。隨著新煙堿類農藥在我國登記數量的不斷增加、使用范圍的不斷擴大,其對蜜蜂的影響問題需要引起關注和重視。建議今后一段時間加強以下方面的工作:

表4 內吸性農藥在土壤或種子處理場景中的初級風險評估結果Table 4 Primary risk assessment results of the systemic insecticides applied by soil or seed treatment

注:PED表示預測暴露劑量,PNED表示預測無效應劑量;因未查到可靠的農藥殘留數據,PED值統一使用默認值0.128 μg a.i.·蜂-1。

Note: PED stands for predicted exposure dose, and PNED stands for predicted no-effect dose; PED is set as the default value of 0.128 μg a.i.·bee-1since no reliable exposure data for pesticides were found.

(1)對于國外已禁限用但在我國仍大量使用的新煙堿類農藥,需密切關注其使用后對蜜蜂的危害影響,必要時開展環境經濟損益分析,全面客觀地評價這些品種給我國農業生產、農藥產業等方面帶來的效益及對環境可能造成的損害。最后,依據分析結果,制定相應的管理措施。

(2)完善農藥對蜜蜂高層次風險評估方法,對初級風險高的農藥品種開展高層次風險評估,明確其使用對蜜蜂的風險。

(3)對于高風險的新煙堿類農藥品種,應積極開展風險減少措施研究,研究減少用量、選擇使用時間和減少漂移等風險減少措施對降低使用風險的貢獻,制定合理、可行的風險減少措施。

(4)依據我國新的農藥登記資料要求和風險評估要求,嚴格把關新煙堿類農藥在我國的登記,從源頭上控制新煙堿類農藥對蜜蜂的風險。