英國軍隊在1812年戰爭期間的日常飲食(1)

鄒濤 周輝

民意洶涌引發的戰爭

1781年的秋天,北美殖民地爆發的獨立戰爭已經持續了6個年頭,策動“叛亂”的美國人在法國人的大力支援下已經逐漸掌握戰場上的主動權,形勢對于英國軍隊愈發不利,約克鎮戰役的失敗成為壓垮英國人戰斗意志的最后一根稻草。已經被弄得筋疲力盡的英軍既然再也無力扭轉戰局,那就到了該坐下來談判的時候。兩年后英美雙方在巴黎簽署和平條約,英國被迫承認美國的獨立地位,不過這僅僅是中場休息的開始,并不意味著雙方真正能夠握手言和。

獲得獨立的美國對于土地和財富的渴望愈發貪婪,法國大革命的爆發以及隨之而來的歐洲亂局簡直是天賜良機。趁著英、法、西班牙等國在歐洲打得不可開交,美國人使出各種手段瘋狂擴張領土,不僅獲得路易斯安那地區和佛羅里達西部的大片土地,還興致勃勃地打起加拿大的主意。

英國人也針鋒相對地展開對美國的遏制,一方面利用印第安人的反抗來阻撓美國對西部地區的擴張,另一方面從1804年開始執行嚴格的海上封鎖政策。作為海洋上的霸主,實力雄厚的英國海軍隨意登臨美國商船進行搜檢,還經常摟草打兔子,從船上擄走所謂的“逃亡水手”來充實己方軍事力量。美國的對外貿易因此受到嚴重阻礙,雙方的矛盾日益激化,在海上的摩擦也時有發生:1807年美國戰艦“切薩皮克”號被英國海軍襲擊讓美國人顏面盡失,美國國內群情激憤,隨后歷時數年的經濟與外交手段也無法解決美英兩國之間的紛爭;1811年5月16日,美國海軍的“總統”號戰艦在護航行動中擊傷英國人的“小貝爾特”號輕型護衛艦,美國國內的戰爭熱情被再度引燃,要求與英國再次開戰的輿論一浪高過一浪。在各方面的壓力之下,原本無意戰爭的美國總統詹姆斯·麥迪遜再也堅持不住,最終于1812年6月18日以保護自由貿易、維護美國海員權益、反對英國支持印第安人為由對英國宣戰,又稱第二次獨立戰爭。

幾經反復的飲食標準

躊躇滿志的美國人早就對加拿大垂涎已久,能從大英帝國身上再割一塊肉下來那真是再好不過了,只不過這一次他們打錯了算盤。

駐守加拿大地區的英軍總司令喬治·普雷沃斯特中將和他手下的指揮官們征召了一支由當地移民組成的民兵武裝,并且隨時可以得到印第安人的協助,而作為主力的英國正規軍雖然只有4500多人,但他們的軍需后勤既能以加拿大駐地為依托,又可以從海上得到來自英國本土的支援,再也不會像30多年前那樣因為缺乏必要的口糧而陷入舉步維艱的境地。

美國海軍的“切薩皮克”號戰艦被英軍俘獲,這讓美國國民極為憤慨

從1811年開始,駐扎在北美的英軍口糧標準就幾經變化,不過軍隊里有關正餐的描述倒是可以雷打不動地沿用許多年——“加了面粉或者大米的濃湯,里面還有肉和足夠的蔬菜”,再怎么調整口糧標準,在英國廚子的手里也變不出什么新花樣。根據1811年9月12日頒發的口糧補給標準,英軍士兵每天的口糧供應量為面粉1磅(453.6g),鮮牛肉1磅(45 5.6g),豬肉13/7盎司(40.5g),豌豆3/7品脫(243mi),大米11/7盎司(32g),黃油號盎司(24g)。這個標準中還有兩項額外的規定,首先是豬肉供應量在1812年4月15日以后可以直接提高到每天9 1/7盎司(256g),能多吃點肉倒是沒有引起什么爭議;第二條有關黃油的規定表面上看起來也是無懈可擊——在4月15日之后可以用6/7盎司(24g)黃油來代替1 3/7盎司(40.5g)豬肉,然而就是這條規定在實際操作中卻讓士兵們產生了被忽悠之感。

原本對戰爭并不熱心的詹姆斯·麥迪遜總統在輿論的壓力下最終對英國宣戰

黃油很久以來就是一種在歐洲廣受推崇的高檔奶制品,香濃美味的黃油不僅是面包的絕佳伴侶,還可以作為一種用途廣泛的名貴調味品,一些原本平淡無奇的食物經過黃油的滋潤之后也會變得美味可口。由于營養豐富、價格昂貴,民間對于黃油一直非常珍視,黃油在士兵們的眼里同樣是一種不可多得的“奢侈品”。英國軍隊的口糧補給標準當中確實有黃油,這白紙黑字寫得倒是清清楚楚,只不過因為價格昂貴而且容易變質,軍隊里的后勤部門為了減少麻煩就耍了個小花招——既然口糧補給標準里明確規定可以用號盎司(24g)黃油來代替1 3/7盎司(40.5g)的豬肉供應量,那反過來不也一樣嘛!于是在實際的口糧供應當中,拿豬肉來頂替黃油的情況屢見不鮮。豌豆供應情況也有些類似,按照通常的規定,如果暫時沒有豌豆的話可以按兩種方式來作出補償,一種是每周給每個士兵多供應1磅(453.6g)面粉,另一種是按照1蒲式耳(56.4升)6先令的價格算作伙食費,給士兵們記在伙食團的賬冊上。多一事當然不如少一事,后勤部門利用官方規定的漏洞當然是心領神會,在實際操作中也能做到滴水不漏,讓任何人都無話可說,出來賣命的大頭兵們除了表示對國王陛下感恩戴德,也只能老老實實地給什么吃什么。

隨軍家屬的口糧供應在戰爭時期也有所變化,1812年11月25日頒布的標準規定,英軍第1至第5營隨軍的士兵妻子每天可以得到半份口糧,每個孩子可以得到1/3份口糧,軍官的全部家庭成員每天只供應一份口糧。

英軍駐加拿大地區總司令喬治·普雷沃斯特中將在加拿大組織了大量民兵參戰

根據1813年3月30日頒布的新規定,駐扎在魁北克和蒙特利爾這兩處港口城市的英軍士兵每周供應5天成豬肉和2天鮮牛肉,成豬肉每天10號盎司(500g),鮮牛肉每天1磅(453.6g)。既然已經有了成豬肉,黃油自然是要和大家再見了。

為了適應戰爭時期的需要,英國軍隊再次修改口糧供應標準。按照1813年8月13日頒布的戰時口糧標準,每天供應給士兵們的面粉比以往多了0.5磅(22 6.8g),增加到1.5磅(680.4g),當然也可以用相同質量(1.5磅)的硬餅干來代替。成豬肉的數量幾乎沒什么變化,因為沒了黃油,所以干脆把供應量明確為10.5盎司(297.7g),也可以用1磅(453.6g)新鮮牛肉或成牛肉來代替。士兵們最為熱衷的朗姆酒當然也必不可少,不過這種烈性酒每天的供應量只有0.5吉爾(71ml)。能給士兵們來點兒刺激就行了,軍官們可不打算領著一幫喝得爛醉如泥的酒鬼去和美國人干仗。這一口糧供應標準從1813年9月6日以后開始正式執行,與英軍以往的幾個口糧標準相比,這一次執行的標準簡化了食品的種類,增加了其中幾種主要食品的供應量,也相應地減少了后勤部門的工作壓力。

戰爭時期軍營里的口糧確實單調乏味,即便是那些“有幸”被扔進醫院的家伙也難以擺脫這樣的飲食。住院的病人早餐通常是1品脫(568ml)牛奶麥片粥或大米粥,午餐有面包、土豆和肉類,晚餐則是1品脫(568ml)肉湯。當時的醫生普遍認為提供給發燒病人的應當是營養豐富且易于消化的食物,并且分量不宜過多,還必須盡可能地避免豬肉、牛肉等動物性的食品。于是一種在當時被稱為“勺子飲食”的病號飯應運而生,此類飲食被描述為以茶作早餐,用“0.25磅(113.4g)面包煮成的面包糊糊或者是用牛奶和西米做的布丁”當午餐,同樣的食物再加上茶就是病人們的一頓晚餐。

士兵們的早餐時間安排在每天早上9點,早餐一般包括面包、牛奶、茶、沙露普湯(一種加入黃樟皮和其他香料調味的佐餐熱飲),偶爾還會有黃油。一些懂得享受生活的家伙還用私下購買的食物來豐富自己的早餐,奶酪和豬肉通常是最受歡迎的佐餐佳品,價錢也不算太離譜。

加拿大地區組織不少民兵與英國正規軍一起協同作戰

中午12:30~13:00是午餐時間,這在過去也被稱為“正餐”,是一天當中最為“隆重”的一頓飯。餐桌和椅子在吃飯前就必須擺放整齊,要在士兵們坐下之前鋪好桌布,在桌上擺好刀又、勺子、盤子等等軍營里能用得上的餐具,士兵們吃這頓飯的時候也必須老老實實地在餐桌旁坐好,吃相絕不能讓人笑話,無論吃的是美味佳肴還是成魚臭肉,都必須保持儀態莊重得體。士兵們一旦開始坐下來吃飯就不允許隨意起來走動,只有每天當值的軍官進來例行巡查時才必須全體起立,伙食團的軍士向軍官遞交伙食情況報告之后,士兵們就可以坐下來繼續開吃了。總之,每天的正餐一定得用心去對待,餐桌上萬萬不可有失體統。

對于那些有家人陪伴的士兵們來說,他們的日常飲食和其他人相差并不大,早餐一般是牛奶和面包,午餐則少不了肉類、蔬菜、面包和鹽,晚餐通常是牛奶、土豆、肉湯和面包。生活對于單身狗確實處處充滿嘲諷,連吃飯也不例外,那些沒有結婚的士兵不僅無法享受天倫之樂,軍隊按規矩每天只給他們供應早餐和午餐,連晚餐也沒有他們的份兒。不過,一天只供應兩頓飯在當時的軍隊里也是一種由來已久的傳統,畢竟那個時代并不是所有的家庭都能做到一日三餐,士兵們倒是不會因此鬧什么情緒。

肉類供應

關于肉類方面的消費,通常軍官們更偏愛牛肉和羊肉,只不過加拿大地區的英國駐軍很少提供羊肉給大家,基本上都需要私下購買。在慶祝圣誕節、王室重要成員生日以及有必要鄭重對待的戰爭紀念日等特殊場合,羊肉可以說是慶祝宴會上必不可少的一道大菜。籌辦這些活動當然是要花錢的,頻繁舉辦的慶賀宴會讓許多人都不勝其煩,一個士兵抱怨說按照團長的命令舉辦了太多的慶祝宴會,大家已經被弄得負債累累。

新鮮牛肉的供應倒是不用讓駐扎在上加拿大地區(1791~1841年間位于蘇必利爾湖、密歇根湖、休倫湖、伊利湖和安大略湖北岸的英國殖民地,是安大略省的前身。上加拿大位于圣勞倫斯河上游,故以此為名,與之相對應的是下加拿大地區)的英軍操心,來自當地的“公牛和小母牛肉”能夠源源不斷地滿足喬治堡要塞(地處加拿大安大略省南部尼亞加拉區濱湖尼亞加拉小鎮東南,濱湖尼亞加拉小鎮位于尼亞加拉河與安大略湖匯合處,南鄰尼亞加拉瀑布城,東面則隔河與美國紐約州楊斯頓村相望)駐軍的需要,就近供應的牛肉肉質新鮮,很受大家的歡迎。這應該歸功于1802年來自英國倫敦的一項決議:“為國王陛下在美洲的殖民地和其他所屬領地駐軍提供新鮮牛肉以及其他必需品的話,直接就近供應要比從英國本土運送便宜得多,更不用說運來的基本上都是些用鹽來保存的食物……”在這項決議通過的前一年就已經有人為此做出努力了。1801年,一位躍躍欲試的加拿大牛肉供應商羅伯特·漢密爾頓先生向喬治堡要塞的軍糧官提出了下列建議:“我們的鄉村目前有相當多的牛肉可供儲備,有不少頗受人尊敬的農場主表示,他們完全可以做到在天氣暖和的時候每周向喬治堡要塞的駐軍提供一到兩次新鮮的牛肉,品質也絕對能讓人滿意。”

為了推銷本地的牛肉,羅伯特·漢密爾頓先生言辭懇切、口若懸河,恨不能把所有的好處都堆到軍糧官的眼前。這一番建議聽起來似乎很有些道理,喬治堡要塞的軍糧官也表示十分感動,然而還是拒絕了牛肉供應商的一片好心。出于安全考慮,軍糧官認為“不應該完全依賴這種基于當地的供應方式”。駐扎在加拿大各地的英軍維持必要的成牛肉儲備確實很有必要,軍糧供應部門采取各種措施為各地的駐軍提供了能夠滿足100天消耗的愛爾蘭成牛肉,這種標準的儲備量差不多一直維持到了戰爭爆發。

魁北克港繁忙的海上運輸

一些游走于軍政兩界的大人物為了打消英國軍隊的擔憂可算是費了不少工夫,到了1803年,軍糧供應部門對于從加拿大直接獲得補給的顧慮總算是減輕了不少。既是商人又是上加拿大地區上議院議員的理查德·卡特萊特在此期間四處游說,起到的作用不可低估。早在美國獨立戰爭期間,深諳經營之道的理查德·卡特萊特就發現為英軍提供后勤補給所帶來的巨大商機,口舌如簧的羅伯特·漢密爾頓先生也是他多年以來的商業合作伙伴。為了拓展經營門路,理查德·卡特萊特經常利用自己的議員身份和以往從軍期間積累的人脈向駐軍施加影響。1802年開始擔任加拿大地區英軍指揮官的彼得·亨特將軍收到一封理查德·卡特萊特的來信,理查德·卡特萊特在信中詳細講述了軍隊的供應合同將會對上加拿大地區牛肉經濟行業產生積極的影響:“鄉村地區的牛非常之多,閣下采取措施在一年當中的某些時候向駐軍供應本地的新鮮牛肉,這必將進一步促進牛群的繁育和飼養。去年運往下加拿大地區(管轄范圍包括圣勞倫斯河兩岸以及下游其他地區的英國殖民地)的牛肉數量不多,價格也很便宜,如果持續到現在這個季節,將會促使這里的人們在未來更多地從事桶裝牛肉的生意……”

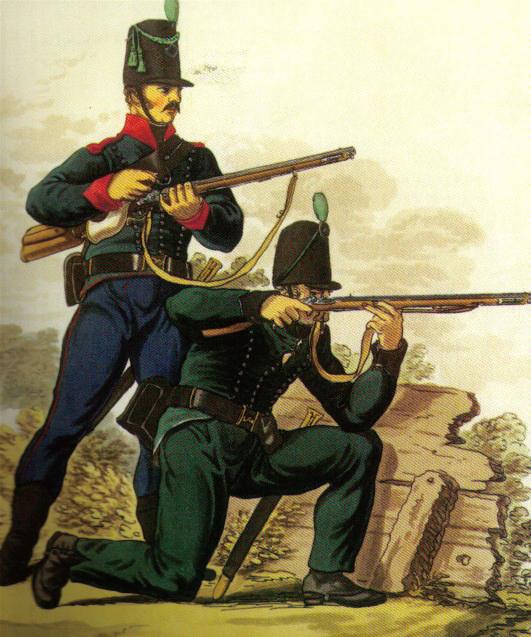

英國軍隊使用的貝克線膛槍在戰爭中大放異彩

英軍在美國攻城拔寨離不開美國當地商人的大力協助

雄心勃勃的卡特萊特甚至認為,上加拿大地區最終能成為加拿大、新斯科舍(位于加拿大東南部,美國獨立戰爭及第二次獨立戰爭時期均是英國殖民地,效忠英國)、紐芬蘭(位于加拿大東部的島嶼)乃至西印度群島(位于大西洋及其屬海加勒比海、墨西哥灣之間,包括1200多個島嶼。1492年,哥倫布航行到達西印度群島,錯把它當作印度。后人就把真正的印度稱為“東印度”,而把加勒比海的島嶼稱為“西印度”)等地英國駐軍的牛肉和其他食品供應的唯一來源。不幸的是隨之而來的變故給信心滿滿的卡特萊特澆了一桶冷水——從1803年開始發生了持續數年的糧食歉收,上加拿大地區可供畜牧業使用的剩余糧食大大減少,一些原本熱衷于此的經營者也變得縮手縮腳。不過在1812年戰爭期間,加拿大仍然向靠近大西洋沿岸的新斯科舍、新布倫瑞克(位于加拿大東南部,新斯科舍東側)、紐芬蘭等地駐軍提供了面粉、豌豆和一些用鹽來腌制保存的食品(通常是成牛肉、成豬肉和腌泡菜之類的),至于遙遠的西印度群島地區那就無能為力了。

英國正規軍、民兵武裝和印第安戰士經常協同作戰, 讓美國人大為頭疼

躊躇滿志的卡特萊特確實頗具商業眼光,他敏銳地發現了各地駐軍這個巨大的消費人群,有關本地牛肉市場的分析也合情合理,但是他忽視了一個最為重要的因素——戰爭,他對于戰爭的波及范圍和巨大影響估計不足。1812年6月,美國對英國宣戰之后,差不多所有身強力壯的加拿大人被迫離開了自家的田地和農場,無可奈何地加入到各地的民兵組織當中;英國正規軍也從其他英屬北美殖民地逐漸集中到受威脅比較嚴重的上加拿大南部地區。最終造成的影響就是從事農業和畜牧業的人口大量減少,農產品的供應數量也因此大幅度下降,另外一個后果就是那些原本可以在各地得到分散供應的英國正規軍大量集中,食品的供應壓力也隨之迅速增加。到了1813年,英國軍隊不斷增長的牛肉需求已經讓上加拿大地區有點兒不堪重負了,不過這種局面在英國人看來倒算不上什么大場面,用不著為此慌了手腳,畢竟以往就有成功的經驗可供參考。英國人的應對之道并不是趕緊向3000英里外的倫敦求援,而是拿出錢來麻煩正和自己作對的美國人去弄點兒牛肉——在金光閃閃的英鎊面前,商人們毫無節操可言,英國人對此早已經領教過了,30多年前的美國獨立戰爭時期,英國軍隊就是用大把的金錢開路,弄得鬧獨立的大陸軍經常在自家的地盤連糧草都無處籌措。

英軍士兵有吃有喝才能有力氣火燒華盛頓,美國的商人們為此出了大力

英國軍隊從美國領土上搜羅各種補給品來確保自己的供應,既能滿足自己的需要,還能最大限度地增加美國軍隊在邊境地區籌集糧秣物資的困難,可以說是起到一箭雙雕的作用。看在英鎊的面子上,美國的商人們倒是格外賣力,有成千上萬頭牛被他們從紐約州和佛蒙特州趕到了加拿大,連邊境地區的美國居民也被這種場面驚得瞠目結舌。1814年,一位住在圣勞倫斯河沿岸的美國人忍不住大發感慨:“把這么多的牛羊趕進加拿大真是讓人難以置信!而我們卻幾乎什么都得不到!前天有超過100頭牛經過了普雷斯科特鎮(上加拿大地區小鎮),昨天通過那里的足足超過200頭牛!”為了讓英軍士兵吃上牛肉有力氣打仗,邊境地區的美國走私販子忙得不可開交,繁忙的景象一直持續到戰爭結束。除了收購價格略高了那么一點點之外,英國軍隊就地籌措給養的策略可以說獲得圓滿成功,據說他們吃到的新鮮牛肉當中有2/3都是來自紐約州和佛蒙特州。可以毫不夸張地說,英軍之所以能占領華盛頓火燒總統府,的確應該感謝熱情好客的美國供應商鼎力相助。

(待續)

編輯/魏開功