“金州龍舞”傳承發展中道具創新的重要性研究

□徐 榮 大連大學音樂學院

龍是中華民族的象征,傳說龍能行云布雨、消災降福、象征祥瑞。舞龍,又叫舞龍燈、賞燈、玩燈、耍龍燈,世界各地凡是有華人的地方,遇到喜慶節日少不了這項民俗活動。舞龍無疑是中華民族傳統文化的優秀代表,而對舞龍道具發展創新的研究關系到了對龍舞樣式的繼承保留與創新發展。

中國龍舞大致可以分為長江流域及其以南地區、黃河流域及其以北地區(包括東北地區)兩大派系。南北龍舞因地域、習俗、審美的不同,動作組織和呈現出來的風格特點也有所不同,這在道具制作、陣圖變化、動作套路等方面各見其長。南方龍舞多荊楚之韻、精巧纖麗之態,北方龍舞則有燕趙之風,古樸剛勁[1]。

“金州龍舞”屬于北方龍舞,其不僅具有悠久的歷史,而且還有很高的歷史文化價值和審美價值。通過不斷的傳承與創新發展,“金州龍舞”在國內外獲得了許多榮譽和獎項。“金州龍舞”是大連地區的非物質文化遺產項目,2008年被批準列入國家級非物質文化遺產的名錄中。“金州龍舞”發展至今已有十代傳人。其道具制作仍然保持著傳統的工藝和技藝,但是在傳承基礎上必須有新的突破,才能提升“金州龍舞”的文化功能以適應新時代發展的需求。這種突破也是大型道具類民間舞蹈要適應時代發展需求、發揮自身文化功能多樣性的創新之舉。以往的龍舞通常出現在戶外廣場、農村民俗的文化活動中,因其體型巨大而不太適用于一般的劇場舞臺表演。雖然“金州龍舞”早在20世紀50年代就以舞臺表演的形式走向了國際,并代表中華文化形象獲得了極高的贊譽,但終因其道具的體型巨大,難于長期占領劇場的舞臺表演。

一、“金州龍舞”的輝煌成就

“金州龍舞”歷史悠久,有很高的歷史文化價值和審美價值。2008年,其被批準列入國家級非物質文化遺產名錄,發展至今已有十代傳人,但其道具制作仍然保持著傳統技藝。“金州龍舞”作為民間藝術形式,一是民俗節慶表演,二是商業性質的邀請表演,三是各種性質的廣場、舞臺表演[2]。“金州龍舞”能名揚四海主要是由于新中國建立以來,1956年原沈陽軍區前進歌舞團到金州園藝村學習龍舞,并于1957年在莫斯科世界青年聯歡節上演出且獲得了金獎。1957年,在第六屆世界和平與友誼聯歡節上,遼寧省大連市金縣的龍舞獲得了金質獎章。

1958年,第五代傳承人邵振卿開創了金州女子荷花龍舞,從龍舞構思、設計、扎制到繪色,成了讓婦女參與舞龍表演的第一人。金州荷花龍舞是“金州龍舞”乃至全國的一種新形式、新創舉。在1993年的第五屆大連國際服裝節開幕式廣場晚會上,由238名女子組成了八條荷花龍對接,舞出了208米長度的當時世界第一長龍,獲得了比利時第44屆布魯塞爾世界發明博覽會“尤里卡”金獎。金州的荷花龍在1999年還獲得首屆中國民間文藝最高獎——山花獎。

經過百余年的發展、傳承和推陳出新,“金州龍舞”的舞姿變化多端,龍的花樣品種不斷增加。其在動作編排上講究和諧、美觀大方,同時將地域特點和北方民族的審美習俗融入其中。在形態上創造了金龍、荷花龍、魚龍、槐花龍、鑼鼓龍、單鼓龍等造型,舞動起來氣勢雄渾。

“金州龍舞”作為大連地區優秀傳統文化的代表,得到了來自本地市、區兩級政府和文化部門的高度重視。特別是自“十二五”規劃以來,針對國家級非遺文化項目組織實施了一系列工作,這為傳承、創新、保護和利用“金州龍舞”奠定了基礎。1983年以來,在金普新區多次舉辦的正月十五元宵節的“百花會”上必有龍舞展演。自2005年開始,“金州龍舞”每年均會參加不同級別、不同類型的全國文化遺產日宣傳活動。2015年,金普新區承辦了大連市慶祝全國第十個文化遺產日主題宣傳暨“鼓舞龍騰”的全國邀請賽活動,金州地區多支舞龍隊參加了比賽展演,作為地方高校大連大學舞龍隊也參加了比賽展演。金州新區還實施了“非物質文化遺產傳承從娃娃抓起” 的舉措。如今,區內已有兩所幼兒園、幾所小學建立起“金州龍舞”傳承基地,舞龍活動成為地方文化一大特色和亮點。

二、“金州龍舞”的創新發展

龍舞通常出現在戶外廣場、農村民俗文化活動中,因其體型巨大,不太適應劇場舞臺表演。雖然“金州龍舞”早在20世紀50年代就以舞臺表演的形式走向了國際,在國際舞臺嶄露頭角,但終因其體型巨大而難于長期占領劇場舞臺的表演領地。21世紀的“金州龍舞”如何以道具裝置創新為突破點促使民俗文化走進劇場表演,強化其的優秀文化基因,做到雅俗共賞是亟待解決的問題。

(一)打破瓶頸,提升“金州龍舞”的文化功能

在現有龍舞道具中,或在龍身布料上涂抹熒光涂料,使其在無光源黑暗環境中絢爛舞動;或與高科技LED燈結合產生新的視覺效果,在黑暗中舞出一條光亮四射的龍。而這些措施早已普及使用、不再稀奇。由于傳統龍舞道具的體積大,表演場地受限。要想改變這一狀態,必須使其化整為零,變得更加輕便簡捷。

我們應提升“金州龍舞”的文化功能,打破龍舞固有的外觀形象,以舞蹈意境來設計道具。在表演中,最初呈現的并非“龍”的形象,而是一把把雨傘或者一頂頂帽子,完全是以其他的道具形象來展開舞蹈表演。而在傘里或帽子里藏有勾連和拆解的機關裝置,待舞到高潮之際,其會瞬間勾連成一條長龍,創造出可拆卸重組的“變形龍”,由傘或帽子勾連形成七節龍身。以“傘龍”為例,傘柄上三分之一處可折90°,傘把成為龍身硬節部分的手柄(可伸縮長短),由七把這樣的傘組成了七節龍身,再加上龍頭和龍尾,最終組成了龍形。我們可以采用新型輕薄的材料來做龍身,在變形之前將其折疊掩藏于傘中。連接后的龍身與龍頭、龍尾三部分合起來,在瞬間完成勾連并組成龍形。

(二)創新龍舞道具的拓展表演場域

制成可拆解和重組的龍形有利于舞蹈動作的大幅度展開,可供廣泛的人群在不同場域進行表演使用。設想一:將具有傳統古典美的女性傘舞與龍舞進行巧妙結合,讓觀眾置身于柔美的傘舞中,設計創造出能在瞬間由傘形突變為龍形的特殊裝置。一分鐘內搭出龍形,由傘舞變成龍舞。設想二:通過將兒童大檐帽進行特殊加工,可勾連成龍形道具,為兒童舞龍表演創造出新穎、可變型、輕便可持的新型龍舞道具。我們進行了小型的傘龍構造模型實驗,通過模擬實驗初步證實了設想的合理性和可行性。

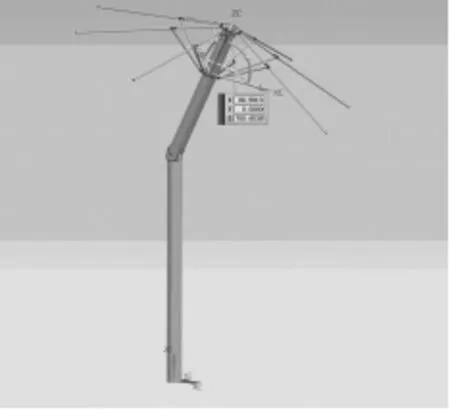

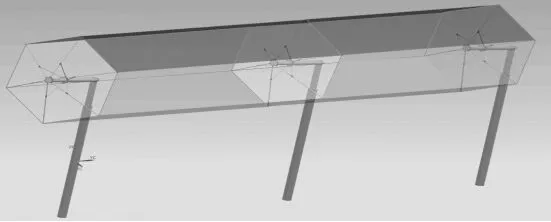

隨后,我們利用廢舊龍舞道具材料和可伸縮拉桿等進行了原比例的道具模型實驗,并在后期自籌經費繪制了電腦合成動圖,進一步驗證了創新“傘龍”道具的可操作性,為革新龍身關鍵部位的合理性操作提供了依據。(見圖1)道具傘柄為輕便、有硬度的聚酯材料,長度可伸縮調節,上半部可以調至90°直角狀態。(圖2、圖3)傘柄即作為龍舞道具硬節的手柄,輕便有硬度、可伸縮和傘頭可變換角度。以此為例,需要七節這種傘形道具單體組成完整龍身。需要在傘面內外兩側的四周邊緣里、外均安置強力磁鐵,并在內側固定縫制龍身布料,經過拉伸與另一把傘面的內外兩側強磁鐵裝置互相吸引、勾連后形成龍身造型(見圖4)。每個軟節的龍身布料內置圓形撐子固定,采用輕薄材質以減輕單位重量,使龍身更加輕便易舞。在連接龍身時加入龍頭和龍尾,瞬間使整個龍舞道具完成變身。

圖1

圖2

圖3

圖4

經過實驗證明,這樣做比傳統龍舞道具更加輕便簡捷、易于大幅度舞動,適用人群更加廣泛。創新點是它的外形變化可以給舞臺表演帶來不同意境的轉換,在表演效果上,有傘和龍兩種不同道具的視覺呈現和沖擊,這種創新實驗也為“金州龍舞”走向“多元化”表演做好了準備,為龍舞道具的整體創新研究奠定了重要基礎。

結 語

進入21世紀,“金州龍舞”如何以道具裝置創新為突破點,提升民俗文化走進劇場表演,完成新時代賦予“金州龍舞”的新使命和社會文化功能,是亟待解決的重要問題。為了打破民俗性和廣場表演的局限,只有通過對道具外形的創新研究,才能使“金州龍舞”突破原有的表演形式,在民俗表演和劇場表演兩種狀態下進行自由轉換,才能使“金州龍舞”的文化功能更加多元化,更符合時代發展下的審美需求。