當書寫重回對話

文︱姚舍塵

當參展、入圍、入會已成當今書法唯一評估標準的逼仄環境下,當書法的全部內涵,愈來愈傾斜于造型藝術的簡單認同而無從以修為使作品升華的困境中,當書法早已遠離文本的情懷而淪為“文抄公”以至精神下沉,技術飛翔的普遍現象時,我們還能重回古人書法的精神狀態嗎?青年書家常秦嘗試以書寫經典重回對話,與晉人陶淵明、宋人蘇東坡及民國王國維。

所有古老的語言,不是對話體就是寓言體。而寓言體實質上也是對話體。常秦以書法源頭的用筆與結體與經典對話,在交通中實現重回,足以令人欣慰。對當代人常秦而言,這樣的對話發韌還要早一些。如果說,當年中國書協“國學修養與書法”高研班是一次跨季節播種,今天這39幅或楷或行的尺牘也可視為一次破土發芽。身處喧囂社會,若言“不恐獨后,不因人熱,不籍秋風”這樣的雅人深致,成一條都不易。常秦與古代、近代這些精神高蹈之人的對話(書寫),是沉浸其間的,因而是孤獨的,所謂“閉門即是深山”。在他自我營造的“桃花園”里,雖不能說“不知有漢,無論魏晉”,但昔日他曾熱衷的以為要務的書法生活常態,確鑿已如遠山霧嵐。如今,他的作品匯集形式更像一個沙龍或文人雅集。倘佯其間,如飲陳釀,且是小酌,而后微醺……簫統說陶潛“少有高趣”,那“東籬”斷不是世俗枝條所扎,不然,哪得“悠然”?林語堂說蘇東坡的獨創性,關健在“表現中國筆墨歡愉的情趣上”,重要的消遣是“戲墨”之作。我們能將正襟危坐或虛張聲勢的書法,視為“重要的‘消遣’”么?王國維曾比較蘇東坡與章質夫詞:蘇軾的楊花詞是和韻之作,然而卻仿佛首創。章質夫詞乃是首創,卻仿佛和韻之作。多少人能真正體認《人間詞話》的三重境界呢?對話,無論是客觀的自我倒逼,還是主觀的追懷與敬仰,手心合一終究是雙修的過程。

倘若一定要說古典的學術意義,恐怕莫過于一個“通”字。

書畫同源,是“通”;張懷瓘將畫分為能品、妙品、逸品、神品是“通”(層次愈高愈見其“通”);趙孟頫論書“結體因時而變,用筆千古不易”是“通”;文史哲,道釋儒滲匯為繽紛之“國學”還是“通”。清人在書法藝術上有兩個革命性變“通”,是被后人不同程度曲解或低估的。一是寫碑,由此引發所謂“碑帖”(碑學與帖學)之爭,幾近迂腐。只不過寫碑因成時尚或矯往過正而大大忽略了“打通”的重要意義。其實,歷數清代寫“碑”(或推崇碑學)之人,其作品哪一幅無“帖”的成份?另一個是篆刻,秦印(秦與先秦還有差異)之天人合一,漢印之樸茂方正,而晚清至近代“浙皖”二宗,則力主“寫刻一體”。試想,除去方寸間的布局與設計的特殊性,寫刻一體的“一體”難道不正是一種打“通”?早先看常秦贈我的書法結集,如聞他“六如山房”絮語,用筆、結體老道,且充溢著抒情性,或者說激情加抒情。好看的,自然是他書法的審美趣味。但這似乎并不足更多稱道,正如木心所言:審美,知識救不了,學歷也救不了,此乃天賦。我更看重的,倒是他法書的疏離、聚散中碑帖結合所彌漫出的特殊意韻。現在,他毅然將一般意義的審美喜悅悄然掩埋,而開始重新把握書寫源頭技法,將所涉獵的法帖、碑刻互相揉合生發,所呈現出的效果,竟是漢魏碑刻雄渾博大背景下,典雅之美的水到渠成。我想,他的內心一定有大歡喜。

走碑帖結合的路子以期形成剛柔并濟的風格,似乎是近代文人書法的情節。但終因難度大,有成就有面貌者寥若晨星,如海上趙冷月、巴蜀謝無量,秦川于右任等前輩。今人則有金伯興、洪厚田等也稍有境界。碑帖結合也許正如蜀道,但在此路上我個人淺見并不完全贊同一味“直追魏晉”。相對于王羲之代表的魏晉風度,顏真卿推出的盛唐氣象無疑是一個更龐大而豐富的系統。他從三十歲到七十歲橫跨四十年的楷書風貎,他的更為精采的行草中顯現的率性,隱形的美感,“筋”的淋漓表達,很可能讓后來者肆意馳騁出一個新的美學世界。這既有源頭或中游參照系的問題,又有一個碑與帖本身規律的問題,就說吸收顏“筋”,不僅從當紅“花旦”《祭侄稿》(美院普遍使用),還要觀察冷僻如須生的《劉中使帖》(手札),甚至到被質疑成如“小丑”的《湖州帖》,似乎都有其一脈相承的韻味。我年輕時曾有集中時間臨習“勤禮”碑、“告身”帖,到“麻姑”因奔波生計而敗下陣來。荒于實踐之人,總疑自己“坐而論道”或“胡說八道”,固不敢寫這類文字。但我固執地以為,對于一個相對成熟的書家而言,培養一種“通感”的審美把握能力十分重要。而碑帖結合尤為如此。這是一條艱辛之路,但常秦已經在路上 。

常秦告知我,他將這批如家書尺寸的作品匯集,以獻自己不惑之年。這使我想起日前有幸看到我的街坊——坡子街天德巷孫龍父先生十七歲時的四季詩抄,刷屏之間,竟能窺章草大家中年變法之端倪。想來孔子這把年齡段與成熟度的比例尺,用在今天就很是吊詭:舊人的“不惑”大約適逢其時,今人的“不惑”(四十)倒可視為“早熟”了。

現今的書家都喜歡寫《心經》(當然不是唐人抄經的態度與心境),《心經》里的“五蘊”,正是心靈的五瓣花。而每個心靈的五瓣花又在其暫住的時刻各開姿容。

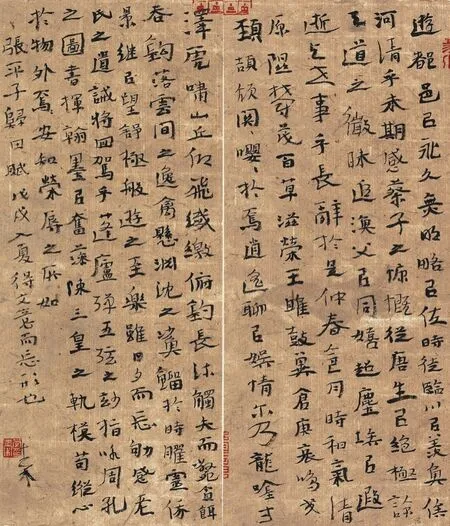

張衡《歸田賦》

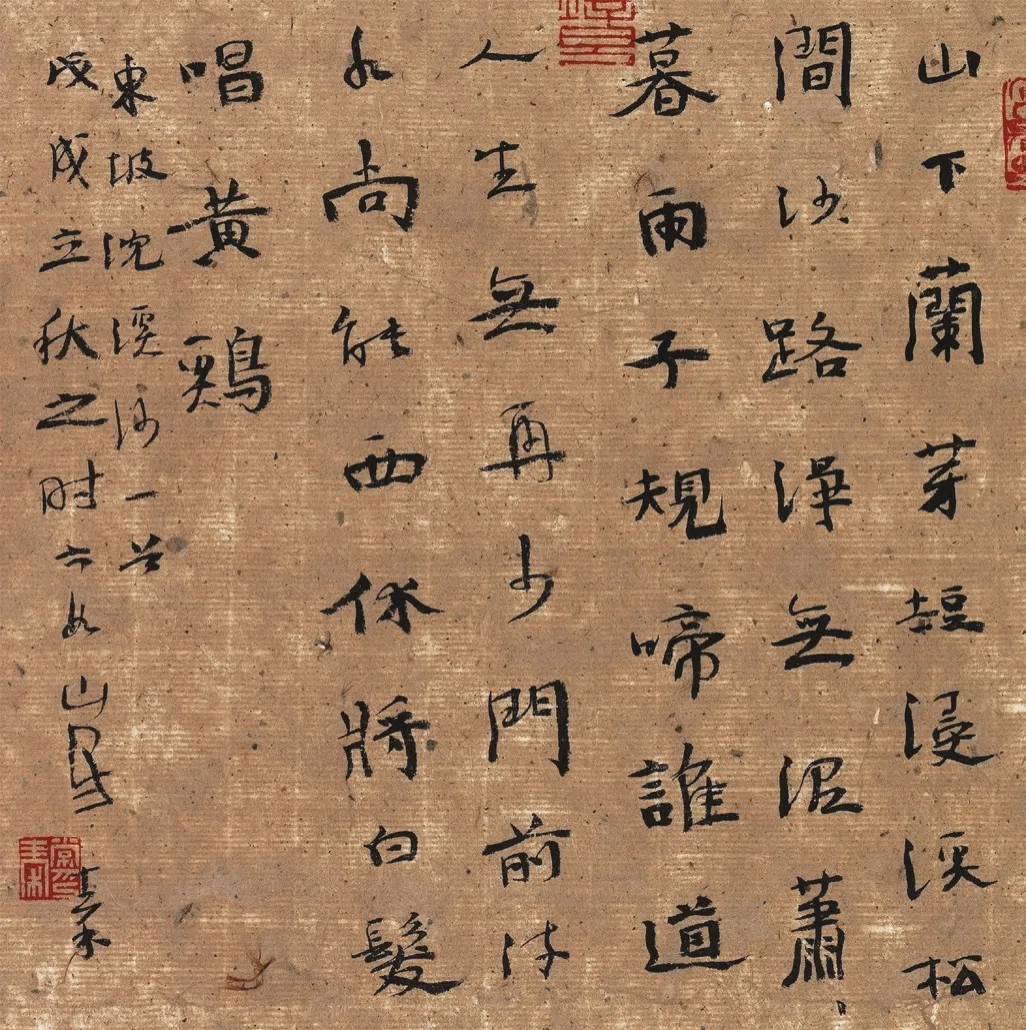

蘇軾《浣溪沙·游蘄水清泉寺》

蘇軾《黃州詠海棠》

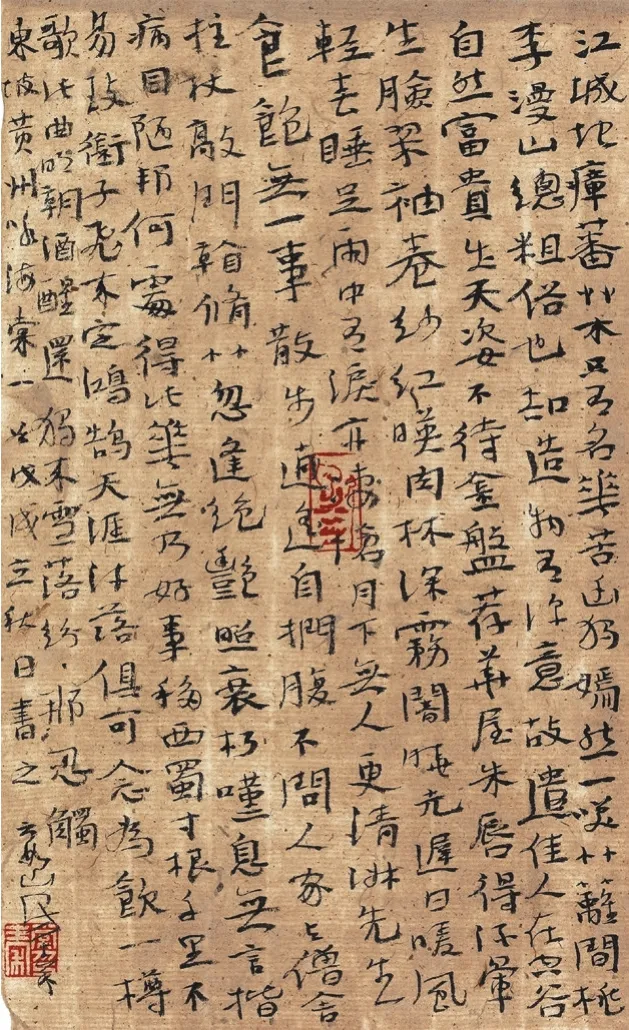

項穆《書法雅言》選錄