不同部位邊坡崩塌體位移分析

尹穎 季超

江蘇協優工程設計有限公司 江蘇無錫 214000

崩塌是指巖塊或土體在自身重力或外力作用下失穩后突然崩落的現象,巖塊或土體作為崩塌體順坡猛烈翻滾、跳躍并相互碰撞,最后在坡底堆積,形成崩塌堆積體[1]。在研究崩塌體的過程中,面臨的最主要問題是崩塌體邊坡的穩定性問題,這與人類的各種活動息息相關,在人類的發展歷史中,與人類的關系有對立,有統一,因此是人們的生產生活中相當重要的工程地質問題。國外對于堆積體成因的研究開展的比較早,Folk和Ward早在1957年就運用粒度統計參數其中包括平均值、偏態、峰態、標準差等來得出堆積物的形成環境,大致形成的年代,分析出沉積物成因,1986年Landim和Frakes[3]用粒度參數結對作圖的方法對冰水堆積物,沖出沉積物及泥石流堆積物進行了區分。國內黃梁坡滑坡受“5.12”汶川大地震影響,變形加劇,裂縫變長加寬,道路塌滑阻礙通行,滑坡的邊界特征更加明顯,陳浩[2]等人分析了此崩塌堆積體的工程地質條件包括地形地貌,巖層產狀,崩塌堆積體的體積,該崩塌堆積體受到地震及其余震的作用力,后緣已經形成拉裂縫及錯落,前緣出現剪脹,局部有垮塌,崩落,在降雨地震等不利因素的影響下坡體處于不穩定狀態。本文通過離散元程序UDEC對某一邊坡崩塌體進行了崩塌過程模擬,對不同部位崩塌體的位移進行了分析,以期了解其位移特征。

1 崩塌體位移分析

本章采用UDEC來模擬某一巖質邊坡表層破碎松動體的崩塌過程,并對不同部位崩塌體的位移特征進行對比分析。

模型建立與參數取值。本離散元計算模型采用邊坡縱剖面建立,具體模型見圖1。豎直向上為Y軸正向,滑坡主滑方向為X軸負向,模型左右以及底邊界均采用固定約束。模型采用三角形單元進行網格劃分,為適應坡表的復雜起伏狀況,在靠近坡表部分對網格進行適當細化。模型假定邊坡巖體應力、應變之間的本構關系為彈塑性,巖體的破壞服從摩爾-庫侖準則。為了對崩塌體各部位的運動和受力狀態進行研究分析,選擇6個典型點進行位移監測,其中1-3點位于堆積體表面,4-6點位于破碎松動體內,如圖1所示。

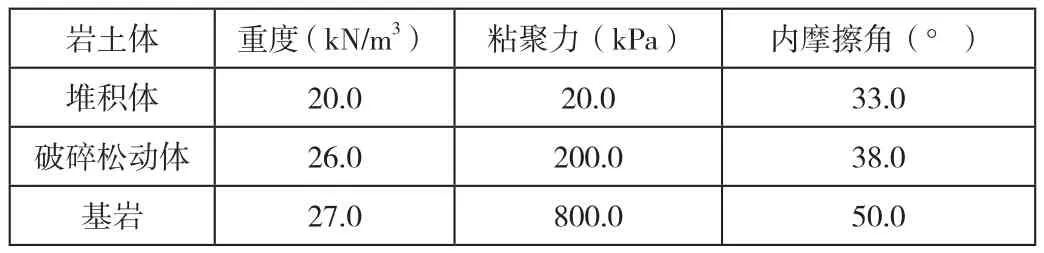

各巖土體的主要物理力學參數見表1。

圖1 UDEC計算模型

表1 崩塌體主要物理力學參數取值

2 計算結果分析

圖2和圖3分別為自然工況下邊坡X和Y向的位移云圖。可以看出,邊坡兩個方向的位移在邊坡后緣相對較大,向邊坡前緣逐漸減小。X向最大位移位于邊坡后緣表層堆積體,達19cm,向坡內遞減;Y向位移在自重影響下產生部位相對X向較廣,但是最大位移產生位置基本不變,數值上稍小,為17cm。

總體來說X向位移主要集中于邊坡后緣表層堆積體,Y向位移由于受重力影響較明顯,產生位移范圍較廣,在破碎松動體內仍有一定位移產生。兩者的變化規律基本一致,都是由邊坡后緣表面向邊坡前緣和坡內逐漸減小。

圖2 X向位移云圖(cm)

圖3 Y向位移云圖(cm)

圖4和圖5則通過6個監測點的位移曲線對比圖更直觀地給出了邊坡各部位的位移。從圖中可以得出以下結論:對于同一巖土層來說,即位于堆積體的1、2、3點和位于破碎松動體的4、5、6點,X向位移和Y向位移均由邊坡后緣向邊坡前緣遞減,表示為X1>X2>X3、Y1>Y2>Y3 以及 X4>X5>X6、Y4>Y5>Y6;對同一邊坡位置來說,X向位移和Y向位移均由坡表向坡內遞減,表示為X1>X4、X2>X5、X3>X6 以及 Y1>Y4、Y2>Y5、Y3>Y6。這里將各層巖土體分別看做整體,堆積體物理力學性質較差,多為松散狀態,壓縮性較高,在自重作用下邊坡后緣有臨空條件的部位位移較大,破碎松動體則物理力學性質相對較好,受周圍巖土體的限制,位移較小。可以看出邊坡后緣塊體具有運動速度快、位移大的特點,表明邊坡后緣為相對不穩定體[3]。

圖6為邊坡位移矢量圖,顯然堆積體和破碎松動體的位移要遠大于基巖,同時離坡表近的部位位移主要沿坡面向下,邊坡內部則由于自重影響更明顯,加上水平運動受到一定限制,位移基本以豎直方向為主。

圖4 監測點X向位移對比圖

圖5 監測點Y向位移對比圖

3 結語

本文通過UDEC對自然工況下邊坡崩塌體不同部位的位移模式進行了研究分析,結果表明:邊坡產生位移的地方主要集中在堆積體和破碎松動體中,分布規律為堆積體位移大于破碎松動體位移,邊坡后緣位移大于邊坡前緣位移,位移最大值出現在邊坡后緣臨空面較好的堆積體中,邊坡位移方向由坡表向坡內變化規律為沿順坡面向逐漸向邊坡內部豎直向變化。

圖6 邊坡位移矢量圖

本次模擬僅針對自然工況,對于降雨、地震等工況對邊坡崩塌體位移的影響將在今后的工作中進一步開展。