一夜瀟湘雨

鄧曉芒

對于書法,我是完全的外行。然而,哪怕自己的字寫得很差,還是知道哪些字是寫得好的,也喜歡看那些有魅力、有味道、有氣勢的字,甚至有時還引發某種摹寫的沖動,只是無心付諸實踐而已。

我的一些朋友中,卻有字寫得相當棒的,我也常收到他們所贈的墨寶;其中尤其有三個湖南老鄉的書法,讓我細細品來,欲罷不能。我的品讀沒法從技法、源流和行內規則上做出什么判斷,卻是每一個會寫字的中國人都可以進行的,即從字的形體和結構去體會寫字人的氣息和神韻。

書畫一體的黃永厚

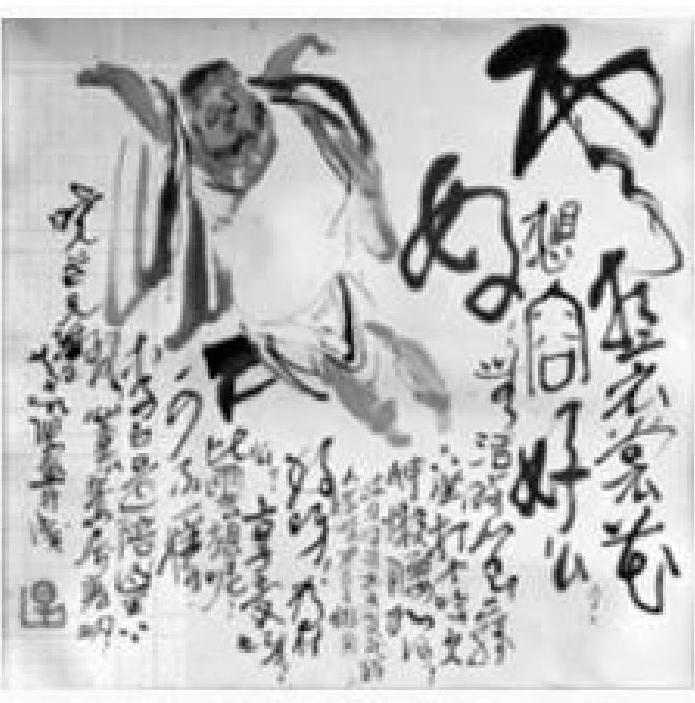

去年九十一歲仙逝的湘西鳳凰黃永厚先生,二十五年前就和我有過通信聯系。當年他不知從哪里得知我的第一本純學術著作《思辨的張力——黑格爾辯證法新探》出版,便主動聯系上我要書,從此時有書信往來,并陸續有畫作寄我,迄今為止共八幅。

永厚先生大我二十歲,卻以平輩和我交往,每畫落款必稱“曉芒兄”。永厚先生早年入黃埔軍校,后起義,在部隊一直畫畫,一路畫過來,靠畫為生,用畫思考。先生一生,走南闖北,踏過無數的不平路,見過太多人間的陰暗、人心的險惡,仍保持一顆童心,同時又飽讀詩書,熟諳歷史典故,以此觀世,發為不平之鳴。因此,他的畫每畫必有長跋,滿幅皆是箋釋,而且不像一般畫家將畫上的文字另外辟出一塊地方,而是將題跋滲于畫間,畫就是字,字亦是畫,水乳交融,人稱書畫一體,這在書畫界也是一絕。

大約他覺得,不如此表達不了內心的激情,或憤世嫉俗,或嬉笑怒罵,或悲涼,或沉郁,都不是單純的畫面能夠盡興的。有人說,他哥哥黃永玉先生的字是“畫出來的”,其實永厚先生的也是,不過因為寫得多,似乎更為駕輕就熟、自成一體。而且在很多情況下,字成了畫的主體,畫倒成了字的配角。且舉兩例以證之。

某畫題跋抄錄新加坡國寶級詩人潘受的詩:“歌泣空能動鬼神,更誰披豁對吾真。平生履歷堪夸處,但博頭銜一字人。”與其說是以詩配畫,不如說是以畫配詩,或以畫配字。畫面上是牛頭馬面和鴟鸮,人物背對著這些氣勢洶洶的妖魔鬼怪,瀟灑自如,滿不在乎;字則一氣呵成,輕重緩急間似有抑揚頓挫,仿佛由“一字人”信口吟哦而出。

再看第二幅。

跋曰:“‘云想衣裳花想容,好么?好!‘無活時節藤下坐,打個哈欠伸懶腰如何?(按:“無活”為東京貧民詩人巖崎毋鄉之俳句)好呀!為甚么?享受呀!比‘云想呢?可不一樣。李白是陪皇上玩,心里委屈著吶!”

畫中一派狂草,快快活活地圍繞著那個打哈欠伸懶腰的農夫,極為傳神。永厚先生畫中的字沒有什么正襟危坐的格式,而總是那么鮮活跳蕩,就像在說話一樣咳唾有聲。永厚先生的字由于有畫中人物相互扶持,字本身也就更有理由汪洋恣肆、毫無顧忌了。它們仿佛已經不再是要告訴你什么,而只是大聲喊道:我在這里!

從永厚先生畫中的字里面可以看得出從湘西鳳凰那個小縣城走出來的一種自信,似乎有種不管外面風云如何變幻,我就是我的氣度,但他博極古今的視野已經使他的字不是局限于某個地域的風格,而是帶上了濃厚的“家國天下”的書卷氣。

據張瑞田先生說,黃永厚在上海辦畫展,一位花鳥畫家不解地問:這是中國畫嗎?著名畫家朱屺瞻聽到質問,便說:“是中國畫。這種畫上百年沒人畫過了,要讀很多書,還要有自己的見解,我也讀過許多書,畫不出這種畫。”但這種書卷氣又不同于中國傳統的文人氣,少了些文化人的自戀,多了些魯迅式的批判精神。所以,我為紀念永厚先生寫了這樣的挽聯:

廿載神交,精魂承一脈,論古談今,首在立人方立國

平生任俠,丹青出眾流,歸真返璞,終于率性獨成家

典雅流麗的唐翼明

正如黃永厚是黃永玉的弟弟,唐翼明則是唐浩明的哥哥。他們的兄弟都名揚海內外,他們本人卻沉潛于畫室和書齋,所謂真人不露相。翼明兄是武漢大學中文系恢復招生后第一屆也是第一個畢業的研究生,記得當年為他一個人提前畢業舉辦的古典文學碩士生答辯,那真是盛況空前,一個大禮堂擠得滿滿的。后來在哥倫比亞大學跟隨夏志清讀博士,曾在紐約舉辦過個人書法展。退休后,他回到武漢,在長江邊買了一套房子,自號“閱江樓”。我們幾位老校友去參觀新房,他的臨江大窗子居高臨下,可以看到江上的日出和江鷗。

翼明兄滿腹經綸,談吐儒雅,但并無舊式文人的酸腐味,頗具現代意識和批判性思維。我并不完全贊同他的觀點,但在多元文化并存的大方向上和他是一致的。他解讀孔子的《論語》,我解讀康德的《純粹理性批判》,各有所得,我們實際上都在互相欣賞。陳寅恪先生的名言“獨立之精神,自由之思想”是我們共同的座右銘。

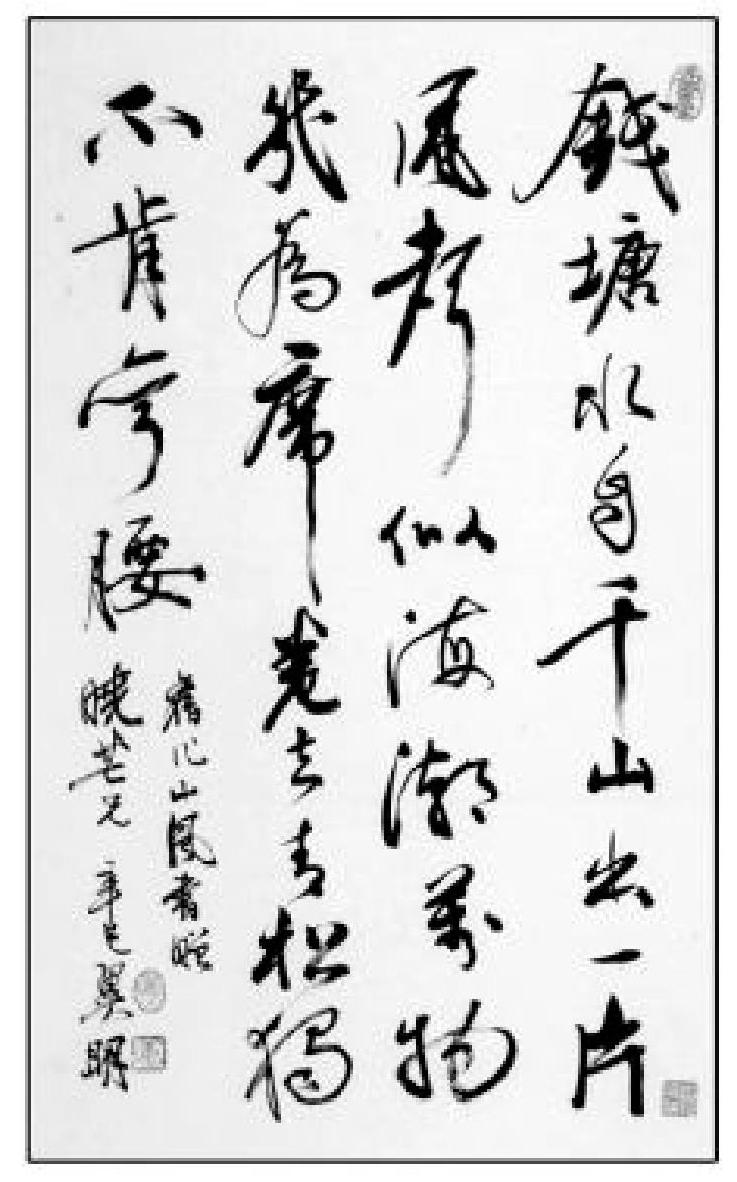

翼明兄不但是一個學者,一個書法家,而且是一位詩人,他的字多是書寫自家得意之作。在當代國學家中,能夠像他那樣興之所至即席吟詩而致滿座皆驚的,恐怕已寥寥無幾。翼明兄送給我的第一幅字,就是他有感于我當年憤而辭去博士生導師所寫的一首詩,落款為“辛巳”,即2001年。

詩曰:“錢塘水自千山出,一片風聲似海潮。萬物幾為席卷去,青松獨不肯彎腰。”詩寫得極有氣勢!相應地,書法也毫不含糊,筆力雄健,英氣逼人,有人評為米、王一脈。翼明兄亦有詩自評:“痛快淋漓駕二王,論書最愛米襄陽。至今追摹點橫處,無盡風流令我狂。”

其實對比一下,還是有不少出入的。最主要的,我覺得是今人和古人的氣質不同。翼明兄一生坎坷,度盡劫波,早已沒有了舊式文人的閑適,也缺乏二王時那種群賢雅集的土壤。翼明兄說“孔子是我生命中最好的導師”,這樣的大聲疾呼在古代士大夫眼里是不可想象的。

但這種鋒銳同時又是含蓄的,總體上看,翼明兄的字端莊秀麗,中規中矩,純凈典雅,第一印象是“漂亮”。但仔細品味,卻又大有文章,功力深厚,不同凡響。

翼明兄生于衡陽,在武漢讀書,自稱“楚人”。觀其書法,果然一派江南才子氣象。但歷史上的江南才子通常居蘇杭吳浙一帶,湘楚則長期被視為蠻荒流刑之地,至近代才有所改觀,但文化上仍承江左余緒。翼明兄當然是湖南才子,但一看他的字,誰都會認為是江左流風所至,是與下面要講的龍育群書法大不相同的。這恐怕主要與他從小所受到的傳統文化的家庭熏陶有關,也是與他長期堅持的振興中華文化的理想目標相契合的。

身處江南的二王無疑代表了傳統漢字書法美學的最高境界,米襄陽(芾)對二王推崇備至,他也是后來定居江蘇鎮江,與蘇軾等一干文化名流交往,才奠定了自己的書畫名聲。翼明兄承此一脈,砥礪光大,已蔚為壯觀。試想當年他在國外辦書法展,參觀者不論是華人還是洋人,都可以從他的書法中一眼看到正宗的中華文化,如此光彩照人、美輪美奐,怎能不為之動容?

前年獲贈翼明兄手書《陶淵明桃花源記》行書字帖一冊,近日雅聚,又得《唐翼明自書詩一百首》,均愛不釋手。想我等書法外行尚如此,若遇行家,且不知寶愛何如。

湖南人龍育群

我說“湖南人”龍育群,不意味著另兩位就不是湖南人,而是說,就我的直感而言,老龍(他習慣于這樣自稱)的書法最具有湖南人的個性和代表性。記得去年老龍來武漢開會,問到我對他的書法的看法,我脫口而出:“你的字一看就是湖南人寫的!”事后想起,我之所以這樣說,不僅因為他除了赴武漢讀書外,一直住在長沙,而且似乎與湖南人的兩個特色有關,一個是“霸蠻”,一個是“隨性”。

湖南人的“霸蠻”是有名的。在長沙話中,霸蠻是指做事不看條件,不顧后果,一根筋堅持到底,甚至知其不可為而為,不達目的誓不罷休,人稱“湖南騾子”。這種做法,失敗的時候居多,但一旦成功,則舉世震撼。“隨性”則是不墨守成規,不喜歡走別人的老路,突發奇想,任情使性,敢為天下先,富有創造力。這兩大特點結合在一起,使湖南人在近代中國歷史上大放異彩,在每個重要歷史關頭都起到了扭轉乾坤的作用。

老龍的字,這兩點都很突出,并且他是成功者。成功的秘訣,與天分有關,但也與人生經歷和教養有關。老龍早年當過中學老師,1978年高考考入武漢大學哲學系,后來又讀了陳修齋先生的研究生,成為我的同門師弟,攻讀西方哲學。畢業后,他在湖南教育出版社當編輯,幫我出了不少書,除了我的第一本代表作《思辨的張力》外,與楊祖陶先生合著的《康德〈純粹理性批判〉指要》,以及《德國古典哲學講演錄》、《西方美學史講演錄》、《中西文化比較十一講》、《哲學名家對談錄》(主編)等,都是在他那里出的。他自己也一邊做編輯一邊做學問,曾送我一本他翻譯的盧卡契的著作。

老龍字寫得好,有兩、三封信寫得有點怪,豎行,但每個字忽左忽右,似乎在考驗不走直線能夠到什么程度,給我留下了深刻的印象,覺得他不是一個習慣于循規蹈矩的人。他退休以來,聽說迷上了書法和攝影,且均頗有成就。從去年開始,有關他的書法的消息多起來,也收到過一些信息,在網上看過他的一些書法作品,“湖南人”的印象就是從那時形成起來的。恰好最近又收到他寄來的一幅字,給我提供了一個對比三家書法的機會。

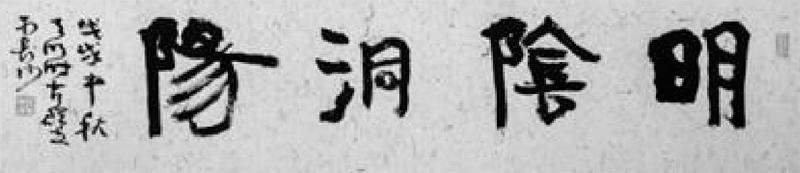

在我們這些外行看來,這字談不上什么“漂亮”,但似乎還是有一股魅力,起碼它符合我對“湖南人”的定義。首先,這字明顯是“霸蠻”寫出來的,那股蠻力,最魯鈍的人也能看得出來。你只要看支撐著“明”“陰”“陽”三個字的那一豎,在結束處都不像是用毛筆寫出來的,甚至也不是截斷的,而是用大力氣生生折斷的;而“洞”字的那三點水,也分明是用刻刀在巖石上刻出來的(最后一點甚至還“滑”了一下)。其次,這種字的寫法,我還沒有在其他地方看到過,甚至在老龍自己別的臨帖中也未曾出現,應該是獨具一格的“隨性”之作,甚至可以說是“偶得”。

年前,我曾拿去給著名國畫大師、九十高齡的周韶華先生看。字甫一展開,周老居然眼睛一亮,驚問道:“這字誰寫的?這字好!這字寫得好!我們這里沒人寫得出來……”我聽后也大吃一驚,心想這么好的字,我怎么看不出來,未免眼力太差了!

回來仔細想了好半天,才發現這里面大有學問。一眼看去覺得舒坦的字,不經常習字、觀字的人也看得出好來;而一眼看去并不覺得舒坦、反而覺得怪怪的字,需要寫過和看過很多的字,才能看得出好來。所謂“觀千劍而識器”,就是這個意思。周老之所以覺得好,可能與他長期對中國畫創新的苦苦思索有關。我前年曾參加了武漢市的一個研討周韶華先生作品的藝術沙龍,在發言中我十分贊許韶華先生的“隔代遺傳”理論。

按照老龍的說法,一種藝術到了它的頂峰期、成熟期,甚至“老熟”了,就不再發展了,這時候就需要追根溯源、從頭再起步,也就是返回到起點去挖掘另外的可能性,才能繼續創新。當然,這不意味著拋棄一切傳統,直奔源頭就能輕松地探驪得珠。相反,倒是必須把前人走過的路再走一遍,臨遍天下書,不是為了讓自己成為他們的模仿者,而是為了開闊眼界,理出頭緒,尋找到創新的機會。

老龍自己其實就是這樣做的,我相信他對那些“成熟的書體”也是幾經臨摹,才知道再難出新。他說這話只是為了點撥那些陷在傳統之中不得出的朋友,而不是說,每個習書者都不必學米、王。

老龍的刻苦臨帖是眾所周知的,他所臨過的帖不計其數,曾把自己的書房命名為“廢紙齋”,每日下功夫到深夜甚至凌晨(如送我的那幅字落款為“戊戌中秋天明時,育群書于長沙”)。所謂功夫,就是學什么像什么,體會每位書家的神韻,面壁十年,以圖破壁。

老龍出身于武大哲學科班。學過哲學的人,在各行各業包括各藝術門類中有得天獨厚的優勢,這并不是特例。“明陰洞陽”本身就是哲學命題,那種玄奧,沒有學過哲學的人是體會不到的,也不是用一般字體能夠表達出來的。

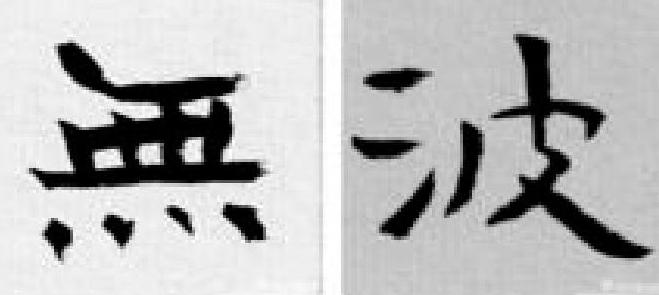

當然,老龍練字在遍歷各家之余,也形成了自己的偏愛,就是喜歡魏晉南北朝以前的風格。他送我字的那一段時間正在臨寫北齊時泰山經石峪《金剛經》,這或許也正是這幅字帶有刻石痕跡的緣故吧。如他所臨寫的下面這兩個字:

這是他特意從中挑出來的得意之筆,運筆是不是有點像送我的那幅呢?原來,當初我所感到的那種“折斷的”、“刻出來的”感覺,就是來自這種刻刀般的筆力,它已經不能用“力透紙背”、“入木三分”來形容了,而只能說是“力透巖壁”、“入石三分”。難怪老龍說自己習的是隸書,我總覺得像是魏碑。

總的來說,我覺得這三個湖南人的字表現了湖南人的總體精神的三個層面。永厚先生表現的是湖南人家國意識的決絕,他的字畫頗具魯迅風格,被人稱為“雜文式”的,既“以雜文的形式作畫”,也以雜文的形式寫字,因此也不受地域的限定。永厚先生作為一個湖南人,超越了湖南的地域特色,義無反顧地為湖南人分有了“中國魂”。

其次,翼明兄表現的是一位湖南才子作為“江南才子”而對中國書法文化正宗傳統的守護和發揚,在這方面,他幾乎無人可及。至少,如果有國外的中國迷問我,中國傳統書法的代表在今天有誰能夠擔當?我會立刻奉上翼明兄的佳品,而不會列舉別人。

至于老龍的字,我覺得可以啟示一種當代書法創新的方向。現當代書法創新的嘗試者很多,也不乏主張回到漢魏、重新出發的呼聲,尤其推崇魏碑,如康有為、李志敏等人都在這方面有所探索。但老龍的特點則在于,他以一個湖南人的霸蠻精神與魏晉時代尚未消磨掉的原始生命力相接軌、相融合,最典型地展示了湖南人的一種個性化的生存方式。

在我看來,所謂“湖南人”一般所具有的這三個精神層面,在這三位湖南人的書法中,可以說全面而精彩地體現出來了。