濟南市山丘區飲用水水源地保護對策

李 健 ,魯運波 ,王東芹

(1.濟南市臥虎山水庫管理處,山東 濟南 250115;2.濟南市邢家渡引黃灌溉管理處,山東 濟南 250100)

城市周邊飲用水水源地作為最重要的城市供水重要水源,其水質直接影響居民的生產和生活。因此,加強城市周邊水源地的管理和保護顯得尤為重要。

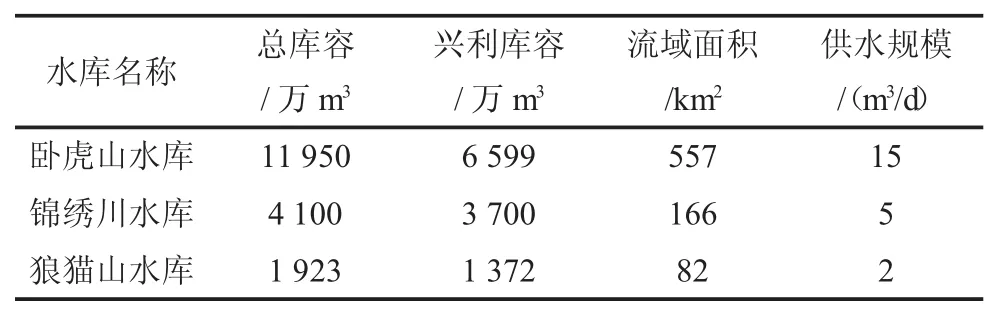

濟南市市區周邊有臥虎山水庫、錦繡川水庫、狼貓山水庫等3座大中型山丘區水庫(基本情況見下表),水庫總庫容1.8億m3,占濟南市大中型水庫的64%,水庫日供水能力22萬m3,是濟南市重要的飲用水水源地,承擔著為濟南市區居民供水的任務。這些水源的污染控制,水質改善和生態恢復已成為亟待解決的問題。研究該地區的水源管理,可以為水資源保護的科學技術應用提供制度保障,也可以為濟南經濟協調發展與重要自然資源保護之間的矛盾提供借鑒。

表1 濟南市市區南部主要水庫基本情況

1 水源地管理制度

1.1 國家層級制度

在國家層面,有四項法律法規明確規定水源地保護事項,分別是:《中華人民共和國水法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國城鄉規劃法》和《中華人民共和國城市供水條例》。這四項法律法規為水資源管理提供了基本的法律保護,并規定了保護的措施、機制、范圍、組織分工等。

1.2 部門規章制度與標準

隨著國家和地方對飲水安全和水源保護意識的不斷提高,相關部門根據實際情況和管理目標制定了相關的規章制度。如《水資源管理條例》《水資源保護規劃技術規范》《水功能區劃分技術規范》《水污染防治行動計劃》等,部門規章的出臺使水源保護要求更加明確,進一步完善了水源地的保護和管理。

1.3 省級法規及規章

作為水資源短缺省份,山東省政府和有關行政部門高度重視水源保護工作,主要包括《山東省水污染防治條例》《山東省水資源管理條例》《山東省水功能區監督管理辦法》《山東省落實〈水污染防治行動計劃〉實施方案》等。這些省級規章制度結合本地情況,對法律法規及部門規章制度進行了對接和細化。

1.4 市、縣級規范性文件

濟南市為落實國家和省有關水源地保護的要求,也根據工作職責制定了水源保護的規范性文件,如《濟南市水資源管理條例》《濟南市水功能區監督管理辦法》《濟南市城市供水管理條例》《濟南市污水處理監督管理辦法》等;下轄縣(市)區也制定了地方性水資源保護文件,如《章丘市水資源管理辦法》《平陰縣飲用水源保護管理辦法》等。

2 水源地管理的組織架構

作為城市飲水供水水源地,水源地保護問題不應只由水管單位解決,水問題牽涉到環境、衛生、農業、產業、農村等部門。例如,環保負責劃定保護區域并提出污染整治意見,水務負責水利工程管理和供水調度,國土負責管理保護區內土地使用情況,農林負責引導生態種植和控制農業面源污染。

3 濟南市山丘區水源地管理措施

3.1 劃定飲用水源保護區

根據飲用水源保護區劃分的要求,濟南臥虎山水庫、錦繡川水庫和狼貓山水庫等山丘區水源地均劃分了水源地保護區。在一級保護區建立了明確的地理標志和明顯的警示標志,以明確保護的范圍和要求。

3.2 編制相關工作規劃

根據有關法律法規的要求,濟南水務、環保、衛生等部門聯合出臺《重要飲用水水源地安全保障達標建設方案》,各水源地也編制完成《水源地安全保障達標建設可行性研究報告》,為水源保護工作提出工作思路,為濟南市山丘區水源地保護在污染控制、生態修復和空間管制等方面提供了制度支撐。

3.3 促進水源地污染治理和生態恢復措施

為保護水質安全,減少市民進入庫區對水質產生污染的現象,濟南周邊水源地也加強水污染防治工作:各水源地均在一級保護區安設隔離圍網,實現封閉管理;結合水源地綜合整治工程,集中拆除水庫周邊飯店等違章建筑;在庫區安裝監控設備,形成覆蓋重要水利設施的監控網絡;加強水源檢查,嚴格查處水源違法行為;定期監測水質,確保水質符合城市供水要求。

3.4 建立水源突發性污染響應機制

為確保水質安全,濟南市政府制定了《濟南市突發環境事件應急預案》《濟南市城市供水突發事件應急預案》,建立應急響應機制,應對飲用水源突發安全事故。機制的建立提高了政府應對集中式飲用水源突發安全事故的能力。

4 水源地保護管理存在的誤區

4.1 保護區范圍小,缺乏流域空間控制思路

在水源地的空間管理上,雖然劃定了一、二級保護區范圍,但單純采用以取水口周邊一定范圍作為保護區并不能有效保證水質達標。目前,中國的水管理系統還是基于政府行政管轄,而政府都有自己的優先事項和關注重點,這使得水資源流域管理變得更加困難。因此,飲用水源的保護必須以水功能區管理為手段,明確水功能區的水量和水質控制指標。重點保護取水口附近水域,同時還要根據河湖關系,把飲用水源地所在流域作為整體的空間管制范圍。

4.2 管理職能不完普,忽視農村污染控制

目前,飲用水源管理重點是水質保障和水量調節,對生態保護管理的監督和評估力度不夠。在水源地污染防治工作中,只關注工業污水和城市生活污水的管理,忽視城市周邊農村生活污染排放和農業面源污染的影響。雖然隨著城鄉環衛一體化建設農村生活垃圾得到處理,可是農藥化肥等農業面源污染管控力度仍然不足。

4.3 以行政管理為重點,公眾參與度不高

現有的水源保護管理政策主要是應用行政命令和法律約束,這種管理未能充分利用市場化經濟手段,忽視群眾利益。行政管理雖然目標明確,可是較難執行,容易導致企業和公民利益受損。例如,水源保護區的劃定限制了城鎮居民用地面積,降低了居民的人均收入,阻礙了水源地經濟社會的協調發展。這將致使居民對水源保護水源的積極性受到挫折。濟南市臥虎山水庫增容工程對水庫一級保護區120 hm2菜地進行征遷過程中,地方政府提出,擬征遷地塊產值與補償價格差距較大,亦違背當地菜農意愿,根據不能強制流轉的原則,這部分土地的流轉工作未能實施,這給水源保護造成一定困難。

5 水源地管理建議對策

由于水源地管理決策是復雜且容易起爭議的,所以需要推行水資源特別是水源地管理的共同責任機制。在市級層面上,以政府牽頭,各涉水業務管理部門和縣級地方政府領導共同組建水源地管理委員會,明確職責分工,建立溝通機制。在水源水量、水質及生態系統管理中,擴大利益相關民眾的參與度。公眾和利益相關者的參與將有利于保持水源地管理的長期活力、消除隔閡、提高政策的社會接受性、增強管理機構的能力等。鼓勵成立由非政府間組織(環保公益組織代表,企業代表,市民代表等)組成的觀察員機構,以“第三方”中立的身份,收集整理水源保護素材,對水源保護工作進行監督,對影響水質的現象,及時提出整治意見。同時,以經濟激勵手段引導農民實施環境友好型的生產方式。

6 結語

水源地管理涉及政府眾多職能部門,涵蓋了供水、監測、環保、交通等產業鏈,初步具有了綜合管理的架構。但由于缺乏協調機制,水源管理的有效性難以提升。飲用水源區雖然劃定了相應的保護區,但因保護區需要承擔生產和保護多重職能,導致水源地范圍小,水源保護能力極其有限。忽視農業面源污染和經濟激勵不足,也是導致水源地保護工作難以開展的原因。

在以后的水源地保護工作中,通過整合、協調管理資源,將政府部門、社會團體,供水企業、公眾等各利益主體納入水源管理框架。通過協調管理機構與政策,加強信息傳播,完善科技支撐,加大財政投入,提升公眾參與度,合理甄別出開發和保護的空間,確立生態補償機制,一定會進一步改善水源地水質,保障城鄉居民的飲水安全,以水資源的可持續利用支撐經濟社會可持續發展。