地方保護、市場分割與技術創新

——基于中國高技術行業的實證分析

羅小芳

一、引言

隨著資源約束、環境壓力與出口貿易摩擦的加大,中國經濟低成本優勢的增長模式難以為繼,創新驅動是中國經濟發展的必由之路。自黨的“十八大”明確提出創新驅動發展戰略以來,中國不斷加大科技創新的投入力度,2017年中國研發經費投入強度為2.12%,僅次于美國,為全球第二,但是,與西方技術強國相比,中國技術創新效率比較低,缺乏核心技術的局面沒有得到根本改觀。科技研發不是一蹴而就的,知識與人才需要假以時日,而制度要與科技創新相適應。按照新制度經濟學的觀點,制度對于技術的影響至關重要,在一定程度上講技術的選擇由制度決定。

地方保護所導致的市場分割是影響技術創新的重要的制度層面原因。多年來,中國政府一直致力于建設國內一體化市場,然而,地方保護形成的市場分割、貿易壁壘始終存在,各地政府在科技研發的補貼政策、購買政策、技術標準、市場準入等方面設置了種種或明或暗的壁壘,比如,以北京、上海、深圳等一線城市為代表,對于新能源汽車都不同程度地設置了地方目錄形式,而參考依據則包括是否在當地建廠、百公里耗電量以及續航里程等,以此來抬高外地品牌新能源汽車的準入門檻①;這種“以鄰為壑”的“諸侯經濟”模式嚴重阻礙了新能源汽車行業的技術創新。

學術界對于技術創新的研究成果很豐富,但是從市場分割角度來研究的文獻并不多見,市場分割對技術創新是否存在影響以及存在怎樣的影響等問題是具有重大意義的研究領域,而這方面的實證研究還比較少。因此,本文測算了中國市場分割指數,以我國高技術產業中5個產業的面板數據為樣本,實證分析了市場分割對技術創新的影響。計算機產業、電子及通信設備產業、新能源汽車等高技術產業的發展是中國打造先進制造業的領軍力量,因此,本文以高技術產業為研究對象具有代表意義。其邊際貢獻主要在于:第一,采用價格法計算了中國2004—2016年市場分割指數,對中國市場分割的現狀與變動趨勢作出實證分析;第二,以市場分割指數來反映地方保護程度,構建實證模型,分析了地方保護、市場分割對于技術創新的影響,并且對市場分割影響技術創新的原理進行了探究,為破除市場分割,促進高技術產業技術創新提供理論支撐。

二、文獻回顧與述評

地方保護主要表現在地方政府對區際間的要素流動和商品貿易給予不合理的行政性干預上,市場分割的形成并不全都是由于人為因素所致,也有可能是空間隔斷、產品屬性等自然因素影響而產生。

地方政府為什么要實行地方保護與市場分割?學界的主要觀點可以概括為以下幾個方面:(1)保護地方財稅收入是根本原因。在“分稅制”改革之前的集權模式下,各地財政“在一個鍋里吃飯”,中央財政掌握全部稅收,各級地方政府財政收入由上級機構計劃分配,因此地方政府對于區域經濟發展的競爭與保護意識并不強烈。“分稅制”改革之后地方政府財政支出壓力加大,保護稅基并多方增加財政收入導致政府競爭加劇。(2)保護本地企業免受外來企業的競爭(Bai,2004)。區域經濟的競爭歸根到底還是企業之間的競爭,地方政府通過各種行政手段設置區域貿易壁壘來為本地企業保留本地的市場份額,這樣做可以幫助落后地區的產業在未來的分工中占據有利地位(陸銘,2004),甚至實現對發達地區的趕超(林毅夫和劉培林,2004)。(3) 地方官員政治晉升的壓力。在“唯GDP”考核制度下,地方政府官員為政治晉升和政績考核是財政包干和行政性分權之外導致市場分割的另一個原因。

地方保護、市場分割是否可以促進當地經濟發展?如果不能促進經濟增長,那么政府為什么要采取保護主義?如果地方保護、市場分割不利于經濟發展,或者說促進了經濟發展,那么影響機理又是什么?圍繞這些問題,學界從以下幾個方面展開了探討:(1) 產業結構。Young(2000) 指出,地方保護、市場分割是各地產業結構趨同的重要原因,由地方保護而引起的市場分割不利于地區產業結構的差異化(邱風等,2016)。白重恩(2004) 進一步指出地方保護的影響超過了規模經濟以及經濟外部性的影響,地方保護降低了產業的地區集中度,不利于區域專業化生產程度的提高,由于地方政府干預與地方保護,我國鋼鐵行業集中度下降(Sun,2007)。也有不同的研究結果,呂品(2013) 對2003—2007年紡織產業的研究結論是地方保護促進了產業集聚;廖飛舟(2017)認為地方保護能夠有效地促進本地汽車產業產值的增加,但是對于汽車產業利潤率的增長影響并不顯著。(2)出口貿易。關于市場分割對出口貿易的影響,也存在兩種不同的觀點。一種看法是市場分割不利于出口貿易,由于生產要素不能自由流動,企業的生產效率無法得到提高,市場分割降低了企業的出口競爭力。另一種觀點則認為嚴重的市場分割大大增加了區域貿易的成本,企業會尋求以國際市場代替本土市場,從而促進了企業的出口貿易。(3)資源配置效率。市場分割導致了省際資源配置不合理,這種觀點已經成為學界共識。謝攀等(2016)以2006—2012年我國A股上市公司為研究對象,實證分析結果表明地方保護加劇了產業間資本要素配置的扭曲,并且對勞動力的配置效率有負向影響②。一組關于企業并購的實證研究也反映市場分割阻礙了資源的合理流動,方軍雄(2009)發現同一行政地區內的企業并購數量顯著高于異地企業并購數量,在一定程度上驗證了我國地區之間市場分割的存在,因為本地并購主要涉及多元化并購,對企業績效改善的作用不大,而異地并購是相關并購,可以增加主并購企業的規模經濟與范圍經濟③。陳冬等研究了1998—2012年滬深兩市A股市場247起上市公司“殼交易”后,發現上市公司的“殼交易”受到地方保護的干預,雖然被異地收購后雇員規模和勞動力成本顯著降低,經營業績顯著提高,但是異地收購率很低,地方政府偏好由本地非上市公司收購本地上市殼公司,以避免本地殼資源的浪費④。王磊(2016)選用中國工業企業數據庫1998—2007年微觀企業數據的研究發現:市場分割指數與省級行業層面生產率差異度顯著正相關,即市場分割程度越高,資源錯配越嚴重⑤。(4)企業的生產率。地方保護、市場分割是否能夠提高企業生產率?相當多的學者認為市場分割不利于企業提高生產率,因為地方保護程度越嚴重,該地區企業勞動工資率越高,冗員越嚴重,企業成本越高,最終導致經濟績效越差。而徐寶昌采用1999—2007年中國制造業企業的微觀數據,研究結果是市場分割與本地企業生產率呈倒U型關系,即較低強度的市場分割促進了本地企業生產率提升,而超過一定強度的市場分割則阻礙了本地企業生產率提升。

從已有的文獻研究結論來看,地方保護、市場分割對經濟的短期效應與長期效應不盡相同,在產業結構、生產率、出口貿易這些方面的研究結論存在較大的差異,原因在于:第一,研究方法不同。特別是對市場保護、市場分割的幾種測度方法,不同的方法影響很大,最終會產生對中國市場分割變化趨勢的判斷截然不同的觀點。第二,選取的研究對象不同。不同的行業地方保護、市場分割程度不相同,其分析結論不同。第三,研究的時間框架不同。短期中地方保護、市場分割可以促進當地經濟發展,但是從長期來看,當地方保護、市場分割達到嚴重程度后,地方經濟發展的空間已經無法實現新的擴張,市場分割必然阻礙經濟發展。

政府的地方保護主義對經濟效率的影響是重要的研究議題。有部分學者在研究地方保護、市場分割對經濟的影響時觸及到了技術創新層面,遺憾的是,他們未能對此問題做進一步的探究。雖然國內媒體大力呼吁技術創新要破除地方保護與市場分割,然而理論界對此的關注尚不及政府部門,市場分割與技術創新問題缺乏系統研究,相關的實證分析成果也比較少。本文正是在這個背景下提出問題,嘗試分析地方保護導致的市場分割對我國技術創新的影響機理,以及政府、制度對于技術創新的重要作用,從而為建立完善我國有利于技術創新的制度環境提供決策參考。

三、地方保護、市場分割影響技術創新的機理分析

市場分割之于經濟增長,有利有弊,二者并不是簡單的線性相關。一種可能的情況是,市場分割對于當地的經濟增長具有倒 U型影響(陸銘、陳釗,2009),如此看來,地方分割問題頗像一個囚徒困境問題,從單個地區來看,地方政府保護了本地企業獲得足夠的市場份額,無疑是地方政府的一種最優策略,然而,從全國范圍來看,各地區相互制肘,阻礙了整體經濟的產業升級與技術進步。一般而言,市場分割主要是通過市場規模、市場競爭、資源流動與研發投入幾個渠道來影響技術創新的。

第一,市場分割制約了市場規模。根據熊彼特假說,市場規模越大,企業在技術資金風險分擔、融資信貸、創新收益上獲得的優勢越大,技術創新能力越強。市場規模的擴張也帶來制度性成本的下降,由于外地企業的進入需要承擔更高的稅費,市場規模與產量的擴大可以降低此類成本。由施穆克勒的需求拉動技術創新原理可知,市場規模的擴張不僅帶來產品需求數量的增長,而且帶來了對產品多樣化與升級的加速,從而引致了新技術的出現。

第二,地方保護、市場分割弱化了市場競爭,保護了本地技術落后的企業,不利于技術創新。通過對更富有競爭力的外省企業設置各種進入壁壘,本地企業得到了市場份額的保證,往往滿足于既得利益而裹足不前,尤其是在國有經濟比重較高的行業,地方保護、市場分割現象更為嚴重,在某些重要經濟領域,各大型產業集團在每個省都設立分支機構,在產能過剩的鋼鐵行業,各地鋼鐵企業盲目發展,整個行業產業集中度下降,技術升級改造嚴重落后,從而導致我國粗鋼產量過剩,而精 鋼、特鋼產量還需要從日本、德國進口,這種局面直到現在也未得到根本扭轉。

第三,資源的自由流動通過技術并購、R&D資源配置、R&D溢出效應等途徑推動企業的技術創新活動。市場分割使得資源的自由流動受阻,影響生產效率與技術的提升。謝攀等的實證研究表明地方保護主義抑制了國內資本的流動,加劇了資本市場的再配置效應扭曲,在受保護行業中,資源和商品自由流動受到限制,破壞了地域之間的經濟、技術融合,減小了隱含在商品或機器中先進技術溢出的可能。市場分割到了一定程度,會惡化金融資本的配置效率,從而阻礙技術進步⑥。而孫早等(2014)的研究指出,市場化程度、地方保護主義是影響轉型期中國R&D溢出水平的決定性因素,地方保護主義對R&D溢出有顯著的負效應,R&D溢出越大,地方保護主義帶來的負效應也越大⑦。資源的流動反映了市場配置R&D資源的程度,地方保護對于企業并購的“殼資源”交易存在干預,政府不傾向于支持異地并購,不利于“殼資源”按照市場要求進行資源整合⑧。

第四,地方保護、市場分割改變了企業技術創新的投入。市場廣闊的企業研發創新活動具有更高的規模經濟效益,會有更強的動機與實力投入R&D活動,地方保護和市場分割降低了企業技術創新的積極性,阻礙了技術創新能力的形成和提高(余東華,2009)。申廣軍(2015) 使用中國工業企業數據庫中2001—2007年的數據,直接考察企業層面研發投入與市場分割的關系,發現市場分割程度與企業研發密度有顯著的負相關,市場分割程度下降一個標準差,企業研發密度增長17%。葉寧華(2017)實證分析了出口貿易與國內跨區域貿易帶來的市場規模的擴大,以及二者對于企業技術創新投入的影響,其結果是,跨省銷售份額更高的企業也更積極地從事研發創新活動,而與此形成鮮明對比的是,企業在國際市場上的拓展并不能激發自身的研發創新投入。可以說,在技術創新上,國際市場不能替代國內市場,國內跨區域貿易的激烈競爭是企業研發投入與再投資的強大動力。

第五,市場分割阻礙了專業化分工的程度,不利于產業結構的優化。地方保護加劇了國內區域市場分割,是產業同構的重要原因,不利于產業集聚。按照斯密的觀點,分工要受到市場容量的制約,市場規模越大,企業內分工、企業間分工以及產業分工越深,專業化分工程度提高了勞動生產率,促進了技術創新,加速產業集聚,從而實現規模報酬遞增、知識分享與技術分享。

四、地方保護、市場分割的測度

1.市場分割的測度方法

對地方保護、市場分割進行客觀的描述關系到對中國現實的科學判斷,大量文獻做出了有意義的嘗試,研究結論有兩種不同的看法:其一,市場分割程度在增大;其二,市場分割程度在下降。更多的人認為國內的地方保護仍然存在,但是市場分割程度處于下降的趨勢。隨著時間的推進,國內一體化市場程度不斷提高,地方保護現象得到了治理,但是,在一些新興行業與關鍵行業,地方政府對于資源、市場以及產業未來發展空間的爭奪依然十分激烈。有幾個事實可以反映這個問題:第一,新能源汽車行業多次呼吁,市場分割、地方保護現象嚴重阻礙行業發展;第二,區域產業結構趨同,即使在中央部委大力推動的產業重組下,在鋼鐵、煤礦、玻璃等產能過剩的行業產業集中度仍然有下降趨勢,表明各地自給自足的“諸侯經濟模式”依然嚴重;第三,在企業并購與“殼交易”中,同地并購、同地交易的數量遠遠高于異地交易數量,表明地方政府在企業并購中設置了市場壁壘以爭奪寶貴的“殼資源”,所以地方保護、市場分割現象依然存在。

下文將對市場分割程度進行測算,市場分割的測度方法大致有四種:

第一,貿易流量方法。該方法通過各地區之間或者產業內貿易流量的變動趨勢來觀察地區之間市場分割或者市場一體化的狀況。Poncet(2003) 采用的是考察地區之間貿易流量的方法,她利用中國1987年、1992年、1997年的投入—產出表分析了省內貿易流量、省際之間的貿易流量以及各省與外國的貿易流量數據,測算的結果表明國際邊界效應和省際邊際效應值都很大,各省與外國的貿易壁壘有下降趨勢,而省際邊界指數還在上升。在1987年,中國消費者在省內購買的商品是從其他省份購買的12倍,在1992年,這個數字是16倍,1997年則是27倍。同時,中國消費者在省內購買的商品是從國外購買的650倍,在1997年是400倍⑨。從這些數據可以推知,各省自產自銷的能力越來越強,而省際之間的貿易壁壘越來越高,“諸侯經濟”的強化反映了中國國內市場一體化進程的倒退。而范劍勇(2011)則是考察產業內貿易流量的方法,他對產業內貿易指數進行了估算,指出中國國內產品市場的分割并沒有處于嚴重的狀態,產業內貿易的增加會帶來地區之間貿易流量的增長,可以減輕消費者對于本地產品的偏好,使邊界效應得到一定程度的弱化⑩。

第二,產業結構法。該方法是通過計算各地區的產業結構或者產出結構趨同程度以及專業化分工程度來考察市場分割情況。如果各地區產業結構相似度高,那么專業化程度下降,市場分割現象就比較嚴重。Young(2000) 考察了1978—1997年中國產業結構數據,他依照計劃經濟體制下的核算體系分析了農業、工業、建筑業、運輸業與商業五大物質生產部門,以及第一產業、第二產業與第三產業的產出在總產出所占比重的變動,發現中國地區專業化水平在下降。白重恩等(2004)分析的是各行業在各省的集中程度,以此來測算區域專業化水平,他們發現1985—1997年中國產業區域專業化水平在提高,在利稅率較高和國有成分比例較高的行業里區域專業化水平較低,地方保護比較嚴重?。胡向婷等(2005) 對1996—2002年全國26個省份的制造業中7個行業的產業結構與全國平均水平的差異,以及兩個省之間的產業結構差異進行了測算,她們采用產量指標進行計算的結果是各省產業結構差異化程度越來越高?。

第三,價格法。價格法是通過計算商品價格在各省之間的差異考察國內市場一體化的程度,這是學界采用較多的一種方法。一部分學者通過計算某些特定商品的價格差異,比如大米(喻聞,黃季焜,1998)、農產品(黃季焜等,2002)、啤酒(李杰,孫群燕,2004),來觀察國內市場一體化程度,后來在運用價格法分析的時候對于商品種類的選擇更加多樣化,以期得到更可靠的分析結果。桂琦寒等(2006) 選取了1985—2001年全國28個省9類商品的零售價格指數,考察了相鄰兩省相對價格方差的變動趨勢,發現全國范圍內這些相對價格方差的波動具有先發散后收斂的特點,反映出在其觀察期市場整合程度上升,從而否定了區域市場分割越來越嚴重的觀點?。毛其淋和盛斌 (2011) 以1985—2008年28個省8類商品的環比價格指為樣本,發現自1985年以來國內市場一體化程度在上下波動中趨于上升,這與Naughton(1999)、桂琦寒等 (2006) 觀點一致?。

第四,商業周期法。商業周期擾動與反應的協同性被廣泛用作不同國家間經濟一體化的一個測度指標,這種方法主要用于對不同國家一體化程度的檢驗,而Xinpeng XU(2002)將此方法用于中國省際經濟一體化程度測算。XU從商業周期的角度測度了經濟一體化水平,將一體化定義為主要經濟變量協同性的程度,協同性之所以成為衡量一體化的指標,是因為如果省際之間存在著較強的貿易聯系,或者要素在省際之間可以流動,那么這些變量就會在相同的時間變動或者朝著相同的方向變動。他指出,在解釋經濟波動中,如果特定的產業效應比特定的省域效應更重要,區域被看作是整合的。這種推斷的依據在于,如果特定省份效應更重要,各省看起來就會是“分割的”,而且省域之間經濟變量的協同性被阻塞了。如果一個省的產量增長是由于技術的沖擊,而另一個省的產量增長是由于該省具有某種偏好性的政策,那么各省就不能被看作是一體化的。在控制住其他變量之后,如果歸因于同一種因素導致的各省產量增長現象同步發生了,那么各省就可以被看作是一體化的?。XU選取了中國1991—1998年29個省的數據,他的研究結論是,雖然在短期內特定的省級效應可以解釋真實產出增長方差變動的三分之一,但從長期來看,中國各省經濟變量協同變化的性質是顯著的?,中國各省一體化程度仍然是不完全的,盡管它正處于不斷上升狀態。

2.對中國市場分割程度的測算

本文計算市場分割指數的方法是依據Parsley和Wei最早使用的計算相對價格方差方法,即將數據的地區與年份固定,計算出兩地在給定年份各類商品之間價格變動平均值的方差表示年份,i、j(i、j=1,2…n) 表示地區,該方差的個數為便于觀察方差隨時間的演變情況,從而利用其變動規律檢驗市場分割指數的變化情況,并且其綜合了不同商品的價格信息,能夠體現對市場的綜合評價。

參照桂琦寒等的方法?,首先,本文選擇鄰省組作為研究對象,根據中國的行政區域劃分,每兩個相鄰的省份成為一個鄰省組,共得到了30個省級行政區的68個鄰省組?。其次,令相鄰兩省相對價格的一階差分形式為表示第k種商品,i、j表示相鄰的兩個省級行政區,那么與有相同的收斂性。采用相對價格的差分形式來反映市場分割情況,好處在于可以直接利用環比價格指數,比定基指數更為方便。將上述公式進行簡單數學變形,得到:

本文所選數據樣本涵蓋68個鄰省組的16類商品,時間跨度為14年,得到14144個差分形式的相對價格指標為了消除因地區i、j排列順序對調所導致的相對價格數據異號的影響,對取絕對值為|

為了更加準確度量相對價格的方差,要剔除由于商品異質性造成的對i、j兩省價格差異的影響。這是因為某種商品價格發生變動除了與不同地區的市場環境等因素有關外,還與其自身所具有的不同于其他商品的特性有關,因此在計算方差之前,應該消除后一類因素對商品價格變動的影響。在本文中,采取去均值的方法來消除商品異質性對商品價格波動的影響,即消除與商品異質性有關的影響。具體做法是:令表示與兩地的市場環境有關的部分,ak為商品異質性帶來的影響。對給定年份t,給定商品種類k,對68個鄰省組的求平均值分別用 68 個鄰省組的減去該均值,令其中為的均值,那么

圖1 2004—2016年全國及各區域市場分割指數的波動

本文用來計算市場分割程度的原始數據取自《中國統計年鑒》中的分地區商品零售價格指數:包含了2003—2016年全國30個省、自治區和直轄市的16類商品,據此構建了三維面板數據,其中t為年份,k表示商品種類,i、j均代表地區。數據選取的原則有:(1) 以2003年的數據為起始數據,原因是在《中國統計年鑒》分地區商品零售價格指數項目中,2002年以前與2003年之后的統計項目變動較大,為了數據的準確性和一致性,本文以2003年作為起始年度。(2)在省份選擇上剔除了海南省,因為后面的計算中要考慮的是相鄰省份間的商品相對價格,海南省作為一個單獨的海島,沒有與其直接接壤的省份。(3)分地區商品零售價格指數項目中所包含的所有商品種類,共計16種商品,包含食品?、飲料煙酒、服裝鞋帽、紡織品、家用電器及音響器材、文化辦公用品、日用品、體育娛樂用品、家具、化妝品、金銀飾品、中西藥品及醫療保健用品、書報雜志及電子出版物、燃料、建筑材料及五金電料和交通、通信用品。

按照以上方法,本文計算出了2004—2016年中國30個省份的市場分割指數?,市場分割指數的變動趨勢如圖1。總體來看,全國平均市場分割指數在波動中呈現出下降的趨勢,2004—2009年期間各個區域的市場分割程度呈上升態勢,2010—2013年期間市場分割指數逐漸下降,自2014年起市場分割指數又有所上升。西部地區市場分割指數較高,反映地方保護、市場分割情況比較嚴重,東部地區情況好于西部地區,中部地區市場分割程度最輕。

五、實證分析

1.模型設定

實證研究的主要目的是分析市場分割對技術創新的影響,被解釋變量為高技術產業技術創新投入變量與產出變量,解釋變量是市場分割,反映地區與行業特點的變量作為控制變量。經多次檢驗,技術創新變量Inan與市場分割變量Seg的二次關系不成立,故將實證分析的基本模型設定為:

(1) 式中,Innait取為IPit,表示t年i省的新產品開發經費支出。Segit-1為t-1年i省的市場分割指數,由于技術創新行為受價格影響存在一定的時間滯后效應,并且為了減小內生性的影響,本文采用了一階滯后模型,X為控制變量,包括各省的人均GDPP、人口數Pop、貿易開放度Trad、國有經濟比重Soe、政府消費比重Gov、人均受教育年限Edu,λi為地區固定效應,δt為時間固定效應,εit為隨即誤差項。對Innait、Segit-1、人均GDPP、Pop取對數形式。

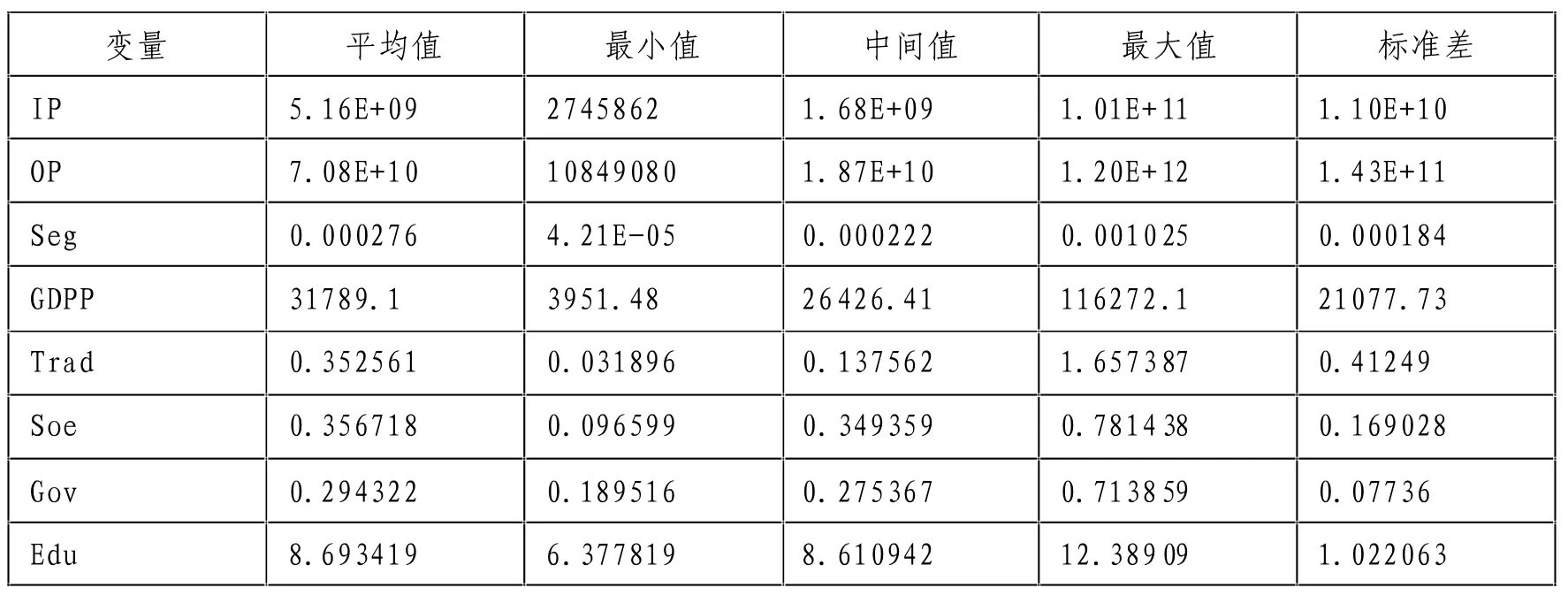

表1 主要變量描述性統計 (2004—2016)

2.變量及數據來源

本文的變量及數據來源如下,相關指標均已經過消脹處理,價格指數采用歷年各省統計年鑒中的商品零售價格指數。

技術創新變量Innait:分別采用各省新產品開發經費支出IP;高技術產業產出采用新產品銷售收入OP,數據來自于2004—2016年《中國高技術產業統計年鑒》。

Seg為市場分割指數,由前文中的方法計算而來。

GDPP:為各省人均國內生產總值,等于各省GDP除以總人口數Pop,數據來源于歷年各省統計年鑒。

人口數Pop:各省常駐人口數,來源于歷年各省統計年鑒。

貿易開放度Trad:為進出口貿易值之和除以GDP,進出口貿易總值來源于歷年各省份統計年鑒。

國有經濟比重Soe:計算方法為按地區分組的國有控股工業企業主要經濟指標中工業銷售產值/按地區分組的規模以上工業企業主要經濟指標中工業銷售產值,數據來源于歷年《中國工業統計年鑒》。

政府消費比重Gov:政府消費比重=政府消費/(政府消費+居民消費);政府消費和居民消費來源于歷年各省統計年鑒中按照支出法計算的地區生產總值。其中,黑龍江、重慶、陜西、西藏和甘肅五個省的統計年鑒中沒有居民消費數據,其居民消費通過計算得出,計算公式為:居民消費=(城鎮人口×城鎮居民人均消費+鄉村人口×鄉村居民人均消費)。

人均受教育年限Edu:計算公式為:人均受教育年限=(小學×6+初中×9+普通高中×12+中職×12+大學專科×15+大學本科×16+研究生×19)/6歲及以上人口;從歷年《中國統計年鑒》中分地區按性別、受教育程度劃分的6歲及以上人口統計數計算得出。

3.描述性統計

由于海南、青海、甘肅、寧夏、新疆、西藏幾個省份高技術產業的數據缺失處較多,本文在進行實證分析時剔除了這6個省份,上表是主要變量的描述性統計值。

4.回歸結果

本文使用面板數據模型的LLC方法對各序列進行單位根檢驗,檢驗結果表明各變量序列均是原序列平穩?。經過Hausman檢驗,選擇面板數據的隨機效應模型,逐步添加控制變量,以新產品開發經費支出IP為被解釋變量,對模型(1)進行實證分析,回歸結果見表2。

由表2可知市場分割指數Segit-1的回歸系數顯著為負,表明新產品開發經費投入IP與Segit-1負相關,即市場分割程度越高,新產品開發經費投入越少,市場分割對高技術產業技術創新投入有負向影響。不難理解,如果市場分割指數越大,反映地方保護程度越高,區域貿易壁壘導致市場競爭弱化,本地企業對于技術創新的激勵不足,用于R&D經費支出越低。由實證研究結論得到的被解釋變量與主要的解釋變量之間關系符合理論預期。

由表2,可以得到控制變量對新產品開發經費投入IP的影響。GDPP的回歸系數顯著為正,說明人均GDP對該地區的高技術產業新產品開發經費投入有正向影響,人均受教育年限Edu的回歸系數顯著為正,表明人均受教育年限對高技術產業新產品開發經費投入具有正向影響。一個地區經濟發展水平越高,那么市場需求就越大,科技水平與人力資本水平越高,技術創新的研發實力越強,高技術產業研發的經費投入就越多。政府消費支出比重Gov的回歸系數顯著為負,國有經濟比重Soe的回歸系數顯著為負,表示這二者對高技術產業新產品研發投入存在負面影響,其結論為政府消費比重越高,國有企業比重越高,越不利于高技術產業從事技術創新活動。因為在國有經濟比重較高的地區,地方保護主義程度較高,產能落后、產能過剩現象在國有企業比重高的行業更嚴重,而政府消費比重的高低在一定程度上折射了地方政府對經濟的干預程度,政府消費具有擠出效應、低效率與腐敗的負面影響,因此政府消費比重越高,對技術創新的負面影響就越大。最后,地區貿易開放度Trad的回歸系數為負,但是不顯著,說明地區貿易開放度對于高技術產業研發投入的影響不太確定。

表2 全樣本回歸結果

考慮到中國三大區域經濟發展水平、市場分割程度與技術創新活動的差異較大,下面分別以東部、中部、西部三個區域作為子樣本進行計量檢驗,以考察不同區域市場分割對高技術產業技術創新的影響,表3是分區域的回歸結果。

由表3可知,東部地區、中部地區的市場分割指數Segit-1的參數顯著為負,市場分割與高技術產業R&D投入呈反向變動趨勢。但是,西部地區情況發生變化,市場分割指數Segit-1的參數顯著為正,表明一定程度的市場分割對高技術產業R&D投入具有正向影響,表明中國各區域市場分割、高技術產業的發展狀況差異較大,不能一概而論,對于地方保護、市場分割現象的治理,不同的區域需要采取不同的政策手段。

表3 分區域回歸結果

GDPP、Edu的回歸系數都是顯著為正,說明人均GDP越高,人均受教育年限越長,該地區的高技術產業新產品開發經費投入越多,該結論對三個區域來說是一致的。

政府消費支出比重Gov的回歸系數在東部、中部都為負,但不顯著,而西部顯著為負,表明西部地區政府消費支出比重對該地區的高技術產業新產品開發經費投入存在負面影響,而在東部、中部地區,其影響不大。

國有經濟比重Soe的回歸系數東部顯著為負,而西部顯著為正,中部不顯著。在東部,國有經濟比重越高,產業研發投入越低,而西部的情況正好相反。究其原因,是因為東部經濟發展水平較高,國有經濟所占的比重不斷下降,從事技術創新活動的主力主要是民營經濟,而西部民營經濟發展落后于東部,其技術創新活動對國有經濟成分的依賴更多。

地區貿易開放度Trad的回歸系數在西部顯著為正,中部顯著為負,東部為負,但是不顯著。在中部和東部,貿易開放度對技術創新活動有負向影響,這個可以用國外市場替代國內市場理論來解釋,也就是說企業出口貿易量越大,越傾向于擴大產量而不愿增加技術創新的投入。西部情況正好相反,出口貿易度越高的企業其技術研發投入越強。

5.穩健性檢驗

為了檢驗上述實證分析結果的可靠性,本文以高技術產業新產品研發的產出變量代替投入變量,即以新產品銷售收入OP作為被解釋變量,重新進行了估計,若此回歸結果與上文實證結果一致,那么上文的實證結果是可信的,實證分析結果如表4。

觀察表4,Sepi,t-1的回歸系數在5%以上的統計水平上顯著為負,說明新產品銷售收入與市場分割指數呈負向變化。被解釋變量與解釋變量的關系與前文的結論是一致的,不論被解釋變量是新產品開發經費還是銷售收入,與市場分割指數都是反向變化,這表明市場分割程度越高,越不利于高技術產業的技術創新。

至于各個控制變量對于被解釋變量的影響,結論基本一致。GDPP、人均受教育年限Edu、貿易開放度Trad的回歸系數均顯著為正,即這些變量對產出量均存在正向影響。國有經濟比重Soe、政府消費支出比重Gov的回歸系數顯著為負,說明一地區的國有經濟比重越高,越不利于高技術產業技術創新;政府消費越高,越不利于高技術產業技術創新。

表4 新產品銷售收入與市場分割指數的回歸結果

本文以新產品銷售收入OP作為被解釋變量,對東部、中部與西部三個區域重新進行了估計,得到的結論與前文的實證分析基本一致,無論解釋變量,還是控制變量,各變量系數的符號與理論預測基本相符,結果表明高技術產業技術創新活動與市場分割指數之間呈反向變動,說明地方保護越嚴重,市場分割程度越高,越不利于高技術產業技術創新,結論的穩健性較好,本文的實證研究結果是可信的。

六、結論與相關政策建議

基于當前新能源汽車行業發展受阻,生產企業多次呼吁要打破地方保護、市場分割,以及鋼鐵行業落后產能過剩、產業集中度下降等問題的現實背景,本文提出了市場分割影響技術創新的問題,并嘗試對地方保護、市場分割影響技術創新進行實證分析,探求市場分割影響技術創新的機理。本文采用價格法測算了我國30個省2004—2016年的市場分割指數,以中國高技術產業2004—2016年25個省的數據為樣本,建立面板數據的隨機效應模型,分別考察了市場分割指數對高技術產業新產品研發經費投入與新產品銷售收入的影響,實證分析結果表明市場分割程度越高,越不利于高技術產業的技術創新。盡管有研究表明,市場分割與企業全要素生產率呈倒U型關系,但本文的實證分析表明市場分割與技術創新是負向相關,二者的倒U型關系不成立。

為了更好地發展我國高技術產業,提升產業創新能力,本文的政策建議是:

第一,破除地方保護及市場分割,加快全國一體化市場的建設。諾思指出產業的創新與發展取決于兩個條件:一是產權保護;二是市場規模。地方保護及市場分割大大地降低了我國市場規模,不利于高技術產業發展。雖然從全國范圍來看,市場分割程度存在下降趨勢,但是自2014年以來,市場分割現象又有所加重,西部地區的市場分割情況最為嚴重。地方保護、市場分割現象不僅僅存在于高技術產業,還存在于生產性服務業、旅游業、鋼鐵行業、汽車、鹽業等多個行業,這些都不利于我國產業和經濟的高質量發展。例如,由于地方保護,長江流域污染難以得到控制,生態難以修復;由于地方保護,我國區域性生產性服務業結構趨同,導致低端競爭激烈,高端短缺,阻礙了創新資源跨地區流動,等等。地方保護也不利于創新驅動發展戰略的實施,不利于供給側結構性改革,更不利于發揮市場的決定性作用。在地區競爭和投資攀比的經濟制度格局下,地方政府為了拉動經濟發展,實施大規模的基礎設施投資以及一攬子的投資激勵政策,確實驅動了經濟快速增長,但同時也產生了明顯的負向效應?。那么,如何破除地方保護與市場分割?黨的十九大報告強調要“全面實施市場準入負面清單制度,清理廢除妨礙統一市場和公平競爭的各種規定和做法”,與國家立法相矛盾的地方保護政策應該禁止,中央政府可以調整國稅與地稅的結構比例,將財權與事權更好地分配,從而強化地方建設國內統一市場的激勵機制。地方保護、市場分割的根本動機源于地方政府的財政收入與經濟發展的目標,在GDP的考核制度下,追求經濟增長的目標對于地方官員而言具有短期的功利性,要改變對地方官員的考核機制,弱化地方保護的利益動機與直接干預市場的經濟行為,發揮各省的產業比較優勢,深化地區專業化分工,不斷擴大市場規模。

第二,加快國有經濟的改革步伐,提高技術創新能力。在落后產能過剩的行業中,國有經濟比重偏高,盡管國有經濟R&D費用投入一直在增長,但是技術創新效率并不高。相比之下,最具活力的、技術創新效率更高的是民營經濟,我國知識產權總量的70%是由民營企業創造的。地方保護對國有企業的偏好惡化了民營企業的經營環境,很多文獻的實證分析表明市場分割具有顯著的體制性歧視,在本國企業與外資企業之間,外資企業受到地方保護的干擾較少;在國有企業與民營企業之間,地方保護偏向于國有企業,更優惠的長期貸款、支付更低的銷售費用,這些優勢在短期提高了國有企業的市場競爭地位,但是從長期來看,卻抑制了國有企業的創新。因為技術創新是長期行為,地方保護帶給國有企業的更高盈利更傾向于投資到短期收益高的活動中,從而抑制了國有企業技術創新的積極性?。因此,應該消除市場分割等制度性障礙,保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素,公開公平公正地參與市場競爭,為民營企業的發展提供更好的經營環境。

第三,減少政府對經濟活動的干預,讓市場在資源配置中發揮決定性的作用。黨的十九大報告指出“經濟體制改革必須以完善產權制度和要素市場化配置為重點,實現產權有效激勵、要素自由流動、價格反應靈活、競爭公平有序、企業優勝劣汰”。從實證分析來看,政府消費比重的高低在一定程度上折射了地方政府對經濟的干預程度,政府消費具有擠出效應、低效率與腐敗的負面影響,因此政府消費比重越高,對技術創新的負面影響就越大。而且,政府制定的創新政策沒有發揮優勝劣汰的作用,就我國的專利情況來看,各級政府出臺的專利資助與獎勵政策對發明專利的數量具有增長效應,卻對專利質量產生了抑制效應,專利數量的激增并沒有帶來總體創新含量的提高,而政府的專利激勵政策是造成背離現象的重要原因,政府全額資助、補貼和獎勵政策更傾向于激勵企業對低質量專利的申請,因此,政府要找到自身行動的邊界,把屬于市場的東西還給市場。

此外,還要不斷增加國民的教育投入,隨著國家經濟實力的增強,盡早將高中階段的教育納入義務教育體系。從短期來看,增加研發科技人才數量可以提高技術創新能力;從長期來看,更應該增加國民教育的經費投入,因為提高全體勞動者的知識水平才是創新驅動發展的重要基礎。

注釋:

① 劉俊晶:《新能源汽車地方保護將打破 多部委力克頑癥》,《經濟觀察》2014年6月9日。

② 謝攀、林致遠:《地方保護、要素價格扭曲與資源誤置——來自A股上市公司的經驗證據》,《財貿經濟》2016年第2期。

③ 方軍雄:《市場分割與資源配置效率的損害》,《財經研究》2009年第9期。

④⑧ 陳冬、范蕊、梁上坤:《誰動了上市公司的殼?——地方保護主義與上市公司殼交易》,《金融研究》2016年第7期。

⑤王磊:《市場分割與資源錯配——基于生產率分布視角的理論與實證分析》,《經濟理論與經濟管理》2016年第11期。

⑥ 陳瑾瑜:《市場分割條件下金融支持技術進步的路徑分析》,《統計與決策》2015年第16期。

⑦ 孫早、劉李華、孫亞政:《市場化程度、地方保護主義與R&D的溢出效應》,《管理世界》2014年第8期。

⑨Sandra Poncet,Measuring Chinese Domestic and International Integration,China Economic Review,2003,14(1),pp.1-21.

⑩ 范劍勇:《產品同質性、投資的地方保護與國內產品市場一體化測度》,《經濟研究》2011年第11期。

? 白重恩、杜穎娟、陶志剛、仝月婷:《地方保護主義及產業地區集中度的決定因素和變動趨勢》,《經濟研究》2004年第4期。

? 胡向婷、張璐:《地區保護主義對地區產業結構的影響——理論與實證分析》,《經濟研究》2005年第2期。

?? 桂琦寒、陳敏、陸銘:《中國國內商品市場趨于分割還是整合——基于相對價格法的分析》,《世界經濟》2006年第2期。

? 盛斌、毛其淋:《貿易開放、國內市場一體化與中國省際經濟增長:1985—2008年》,《世界經濟》2011年第11期。

? ? Xu Xinpeng,Have the Chinese Provinces Become Integrated Under Reform?China Economic Review,2002,13(2-3),p.118.

? 桂琦寒等的解釋是,選擇鄰省作為分析對象的原因主要在于,一個省采取什么樣的市場政策,最先受到影響的就是與其相鄰的省份,從而可以進一步得到全國的市場分割情況。

? 由于采用相對價格的一階差分形式,故只能得到以 2003年為起始年份的相對價格數據 (68×13×16=14144)。

? 《中國統計年鑒》的分地區商品零售價格指數項目中食品類別下包含了糧食、油脂、肉禽及其制品、蛋、水產品、菜以及干鮮瓜果,本文采用了食品大類的價格指數,未采用其細分種類。

? 30個省歷年的市場分割指數在本文中未一一列舉。

? 限于篇幅,此處省略了各變量序列LLC檢驗結果。

? 曹春方、張婷婷、劉秀梅:《市場分割提升了國企產品市場競爭地位?》,《金融研究》2018年第3期。

?陳思霞:《政府投資激勵與工業企業生產率——來自中國的政策實驗》,《中南財經政法大學學報》2018年第4期。