六君子湯聯合耳穴壓豆治療老年脾胃氣虛型患者失眠的療效觀察

阮曉東 鐘云 郁阿翠 方基虎 石莉莉 楊光 張國旭

(銅陵市中醫醫院老年科,銅陵,244000)

隨著我國人口老齡化進程的加快,老年人的身心健康已成為全社會共同關注的視角問題,其中老年人失眠便是常見問題之一。目前治療失眠主要依靠鎮靜催眠藥物,但該類藥物對老年人睡眠質量的改善作用有限,且藥物不良反應或不良反應的發生風險明顯升高。為拓寬當前對老年患者失眠的診治思路,本文旨在探究六君子湯聯合耳穴貼壓治療老年患者脾胃氣虛型失眠的有效性問題。

1 資料與方法

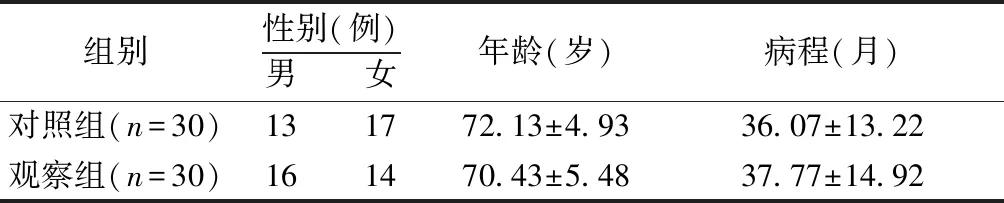

1.1 一般資料 選取2017年1月至2018年7月銅陵市中醫醫院老年科住院及門診患者中選擇符合老年脾胃氣虛型失眠患者共60例,隨機分為觀察組和對照組,每組30例,2組一般資料(性別、年齡、病程)比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

表1 患者一般情況比較

1.2 診斷標準 西醫診斷標準參考《中國失眠癥診斷和治療指南》[1],中醫病癥及證型診斷標準參照國家中醫藥管理局發布實施的《中醫病證診斷療效標準》[2]及2002年《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》[3]關于“不寐”的診斷標準:1)輕者入睡困難且易醒,重者徹夜難眠;2)常伴有頭痛、頭暈、心悸、健忘、多夢等癥;3)經各系統和實驗室檢查未發現異常;4)辨證分型:脾胃氣虛型:以早醒,或入睡困難,或易醒,或眠淺為主癥;并見白天精神欠佳,或兼見煩躁、焦慮等,倦怠乏力,短氣懶言,思慮紛紜,納差,食不知味,胃腕痞滿脹悶,腹脹,便秘或大便稀溏,畏寒,四肢欠溫,面色黃,舌淡紅,舌體胖大,或有齒印,苔薄白或白膩,脈沉細、沉緩或兼有弦脈。

1.3 納入標準 1)符合上述中、西醫診斷標準兼以脾胃氣虛證為主的患者;2)年齡在60~80歲;3)臨床試驗前已用鎮靜催眠藥物的患者,根據藥物半衰期,需經過7~14 d洗脫期;4)PSQI總分>7分;5)自愿加入本試驗,并簽署知情同意書。

1.4 排除標準 1)不符合上述失眠(不寐)的診斷者,或不符合脾胃氣虛辨證類型者;2)嚴重肝、腎功能不全者及合并其他系統嚴重疾病者;3)嚴重精神疾病患者;4)正在有規律服用安眠藥物或抗精神病藥物,且不愿或不能停藥者;5)既往對研究藥物過敏者。

1.5 治療方法 納入對象根據就診先后順序隨機分為觀察組和對照組,每組30例。對照組給予“艾司唑侖片(常州四藥制藥有限公司,國藥準字H32020699)”1 mg,睡前服,1次/d。觀察組給予口服中藥湯劑:六君子湯(人參10 g、焦白術15 g、茯苓20 g、陳皮10 g、姜半夏5 g、炙甘草10 g),每日1劑,水煎后,分早晚2次溫服(中藥由銅陵市中醫醫院藥房提供),150 mL/次;耳貼選用王不留行貼,耳穴選取脾、胃、心、神門、皮質下、交感,囑患者每4~6 h按壓1次,午間及晚間睡前15~30 min增加按壓1次,每穴每次按壓0.5~1 min,4~5 d更換貼壓于另一側耳部。2組患者均連續治療4周。

1.6 觀察指標 治療前與治療后采用PSQI評定,問卷由19個自評和5個他評條目構成,其中第19個自評條目和5個他評條目不參與計分。18個條目組成6個因子(睡眠質量、入睡時間、睡眠時間、睡眠效率、睡眠障礙、日間功能障礙),每個因子按0~3分計,累積各因子得分為PSQI總分,總分范圍為0~21分,得分越高,表示睡眠質量越差。總分≥8分為有明顯睡眠障礙。

1.7 療效判定標準

1.7.1 根據《中藥新藥臨床研究指導原則(試用)》評定 1)痊愈:睡眠時間恢復正常或夜間睡眠時間在6 h以上,睡眠深沉無多夢,醒后精神充沛;2)顯效:睡眠明顯好轉,睡眠時間增加3 h以上;3)有效:癥狀減輕,睡眠時間較前增加不足3 h;4)無效:治療后失眠無明顯改善或反而加重。

1.7.2 中醫證候評價標準 應用自擬失眠證候觀察表對中醫證候進行調查,對研究對象治療前后的中醫證候積分進行比較,采用“尼莫地平法”,減分率[(治療前積分-治療后積分)/治療前積分]×100%。按所得分值分為治愈、顯效、有效和無效4種類型:1)治愈:治療后癥狀積分較治療前減少≥95%;顯效:治療后癥狀積分較治療前減少≥70%;2)有效:治療后癥狀積分較治療前減少≥30%;3)無效:治療后癥狀積分較治療前減少<30%。4)總有效率=(痊愈例數+顯效例數+有效例數)/總例數×100%;5)顯效率=(痊愈例數+顯效例數)/總例數×100%。

2 結果

2.1 2組患者治療前后PSQI積分比較 2組治療前PSQI積分比較,差異無統計學意義(P>0.05);各組治療前后PSQI積分比較,差異有統計學意義(P<0.01);治療后觀察組與對照組PSQI積分比較,差異有統計學意義(P<0.01),觀察組優于對照組。見表2。

表2 2組患者治療前后PSQI積分比較分)

注:2組治療前PSQI積分比較,△P>0.05;各組治療前后PSQI積分比較,*P<0.01;治療后觀察組與對照組PSQI積分比較,▲P<0.01

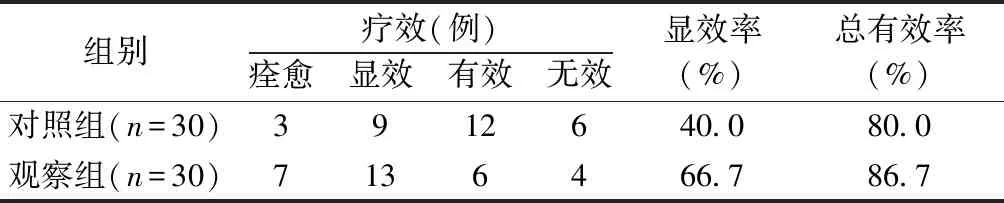

2.2 2組患者失眠有效率比較 經χ2檢驗,觀察組與對照組總有效率比較,差異無統計學意義(P>0.05);2組痊愈率比較,有統計學意義(P<0.05),觀察組優于對照組。見表3。

表3 2組患者失眠有效率比較

2.3 2組患者治療后中醫癥候有效率比較 經χ2檢驗,觀察組與對照組總有效率比較,P<0.01,有顯著統計學差異,觀察組優于對照組。見表4。

表4 2組患者治療后中醫癥候療效比較

3 討論

中醫認為脾胃疾病與失眠存在著因果聯系,可概括為“胃不和則臥不安”。《黃帝內經·營衛生會》篇中進一步揭示了中老年睡眠障礙的發病機制:“老人之夜不瞑者,何氣使然?……老者之氣血衰,其肌肉枯,氣道澀,五臟之氣相搏,其營氣衰少而衛氣內伐,故晝不精,夜不瞑”。此“營氣衰少”強調了中老年睡眠障礙主要病理機制乃中老年人脾胃漸虛、陽明脈衰,運化失職、營衛化源枯澀,而中焦乃氣機升降之樞紐,氣機不暢,營衛不合,陰陽不相交通所致。石春明[4]、戶曉艷[5]等人采用調理脾胃法治療失眠,比較治療前后PSQI評分發現治療后評分明顯下降,與治療前比較,差異有統計學意義。

六君子湯出自《太平惠民和劑局方》,具有益氣健脾、和胃止嘔之功效,且藥性平和,組方嚴謹,是調和脾胃的良方。張仲林[6]等人發現六君子湯組與嗎丁啉組比較,脾虛癥大鼠一般狀態明顯好轉,胃動素、生長抑素和胃泌素水平升高而血管活性腸肽水平降低;王宇亮[7]觀察加味六君子湯治療40例功能性消化不良伴抑郁癥的臨床療效發現,六君子湯不僅能夠改善患者不適臨床癥狀,還降低17項漢密爾頓量表積分,升高胃動素及胃泌素、改善胃排空率。生長抑素、血管活性腸肽、胃泌素等肽類物質不僅存在于腦內,還存在于胃腸道,被稱為“腦腸肽”,其可通過神經-內分泌-免疫網絡參與睡眠-覺醒的調節[8]。此外本研究聯合耳穴貼壓,耳穴貼壓治療失眠療效的Meta分析[9]及基于GRADE系統的耳穴貼壓治療原發性失眠系統評價[10]均提示其治療失眠有一定的療效。

本研究基于“胃不和則臥不安”這一經典理論,結合“腦腸學說”的現代研究,運用中醫“整體觀念”及“辨證論治”思想,探究六君子湯聯合耳穴貼壓治療老年患者脾胃氣虛型失眠的有效性問題,發現觀察組總有效率與對照組相當,但顯效率及改善中醫相關證候方面明顯優于對照組,表明六君子湯聯合耳穴貼壓治療老年性脾胃氣虛型失眠有效,值得臨床推廣和運用,但其機制目前尚不清楚,在以后的研究工作中將增加腦腸肽類物質測定,以探究其可能機制。