3S技術在江蘇省退圩還湖中的應用

王軼虹,王冬梅,梁文廣,高士佩

(江蘇省水利科學研究院,江蘇 南京 210017)

3S技術是遙感技術(RS)、地理信息系統(GIS)和全球定位系統(GPS)的統稱,是將遙感、衛星定位及導航、計算機等相結合的空間信息處理技術[1],在水利行業中得到越來越廣泛的應用[2-7]。

退圩還湖是通過清除湖泊保護范圍內人工修建的圩埂(堤壩)所圍墾出的耕地、建設用地、養殖圩等,恢復湖泊水面,以達到增加湖泊調蓄庫容和防洪庫容,提高區域防洪能力和水環境容量[8-11]。實施退圩還湖工程,首先要進行退圩還湖規劃和實施方案的編制,傳統方法需要投入大量的人力、物力才能完成。3S技術是對地觀測的三大支撐技術,能夠快速進行精確定位、獲取地理信息和綜合分析。

本文以江蘇省退圩還湖為例,展示了3S技術在退圩還湖規劃及實施方案編制中的應用情況。

1 3S技術應用概述

RS是指應用探測儀器,從遠處把目標的電磁波特征記錄下來,通過分析揭示出物體的特征性質及其變化的綜合性探測技術[12]。RS能動態地、周期性地獲得地表數據及其變化信息,通過遙感影像處理技術制作成專題地圖并及時更新,從而滿足規劃編制和退圩還湖工程實施后的管理需求。例如,借助對退圩還湖區遙感圖像的處理、分析,采用人機交互的方式,可快速、準確地掌握擬退圩還湖地區種植、養殖及自由水面分布及動態變化情況[13]。

GIS用來支持空間數據的采集、管理、處理、分析和建模,以解決復雜的規劃和管理問題[14]。GIS可以對收集到的地理信息進行歸類、整理,建立可視化地理圖像,實現信息查詢、檢索,空間數據分析和統計,制作各類專題地圖。規劃中涉及到地理信息包括水利和環境的實時和歷史數據,大多與空間地理位置有關。GIS可分析和處理在一定區域分布范圍內的各種現象和過程,從而輔助解決復雜的規劃、決策和管理問題,如編制湖泊開發利用現狀圖、水系連通圖、退圩還湖排泥場圖等,為退圩還湖過程中的水利決策提供強有力的技術支持。

GPS提供地理坐標,進而精準確定地理位置,可為對象提供一個統一的空間坐標參考框架,并與其他數字化系統有效的聯結與組合[15]。GPS能準確測定目標點的經度、緯度和高程,提供目標的實時、準確的位置信息。將數據導入GIS后,可供下一步制圖、建模時使用。

綜上所述,3S技術可為摸清湖泊開發利用現狀、編制湖泊退圩還湖規劃和實施方案及后期監管提供強有力的技術支撐,并為決策提供依據。

2 江蘇省退圩還湖概況

江蘇省地處江淮沂沭泗下游,上有洪水壓境,下排普遍不暢,湖泊調蓄是解除洪澇威脅的關鍵。江蘇省是我國淡水湖泊分布集中的省(區)之一,根據江蘇省人民政府2005年公布的《江蘇省湖泊保護名錄》,全省湖泊面積在0.5 km2以上的有137個(省管湖泊13個),湖泊總面積達6 260.34 km2,總庫容為131.1億m3。全省湖泊面積在1 000 km2以上的湖泊有太湖和洪澤湖,總面積為4 114 km2,占全省湖泊總面積65.72%;面積在500~1 000 km2的湖泊只有高郵湖,面積為649.13 km2,占全省湖泊總面積10.37%;面積在100~500 km2的湖泊有陽澄湖、駱馬湖、滆湖、石臼湖和白馬湖,總面積為877.4 km2,占全省湖泊總面積14.02%。

目前,江蘇省省管湖泊退圩還湖工程已全部進入規劃及實施方案的編制階段,11個縣市的省管湖泊規劃獲得了江蘇省政府的批復,2個市縣湖泊的實施方案獲得了江蘇省水利廳的批復。規劃批復的湖泊退圩還湖工程實施后可恢復湖泊自由水面面積492 km2,能顯著提高防洪排澇能力,改善湖泊生態環境。2017年江蘇省政府印發了《江蘇省生態河湖行動計劃(2017~2020年)》,明確提出到2020年全省恢復湖泊水域面積不少于100 km2。

3 RS技術在退圩還湖中的應用

3.1 確定擬退圩還湖區域的湖泊開發利用現狀

利用RS技術查明擬退圩還湖區域的開發利用現狀。選擇遙感數據源為0.3 m高分航空遙感正射真彩色影像和0.8 m的GF-2號衛星遙感真彩色影像,利用遙感影像的判讀標志(如色調、形狀、大小、紋理、位置等),建立地物原型與影像模型之間的直接和間接關系,形成監測目標遙感解譯標志,從而獲得全面、詳細的第一手資料。

由遙感影像提取擬退圩還湖區域的開發利用現狀。將1∶10 000數字地形圖與遙感影像進行配準,疊加后,比較數字地圖與遙感影像中開發利用空間分布、幾何形狀的差異,提取遙感影像中的養殖、種植、圍網等項目,對數字地形圖上地物的空間分布和幾何形狀進行修正,注記屬性碼,經建立拓撲關系和消除邏輯錯誤后,生成2016年江蘇省興化市蜈蚣湖及南蕩退圩還湖區域的開發利用現狀圖(見圖1)。

圖1 2016年江蘇省興化市蜈蚣湖及南蕩退圩還湖區域的開發利用現狀

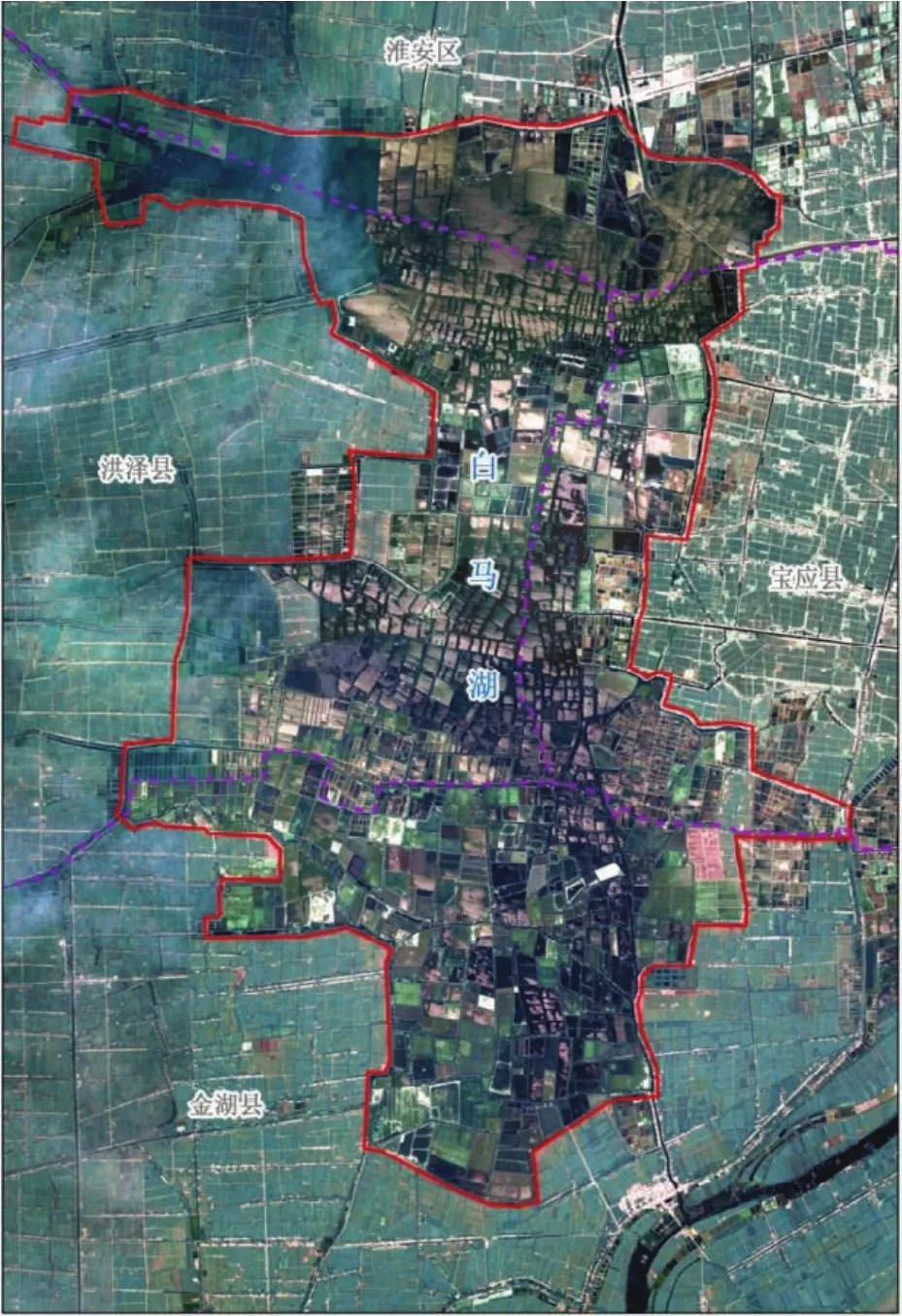

圖2 2010年江蘇省白馬湖退圩還湖前的開發利用現狀

3.2 在退圩還湖工程運行監管中的運用

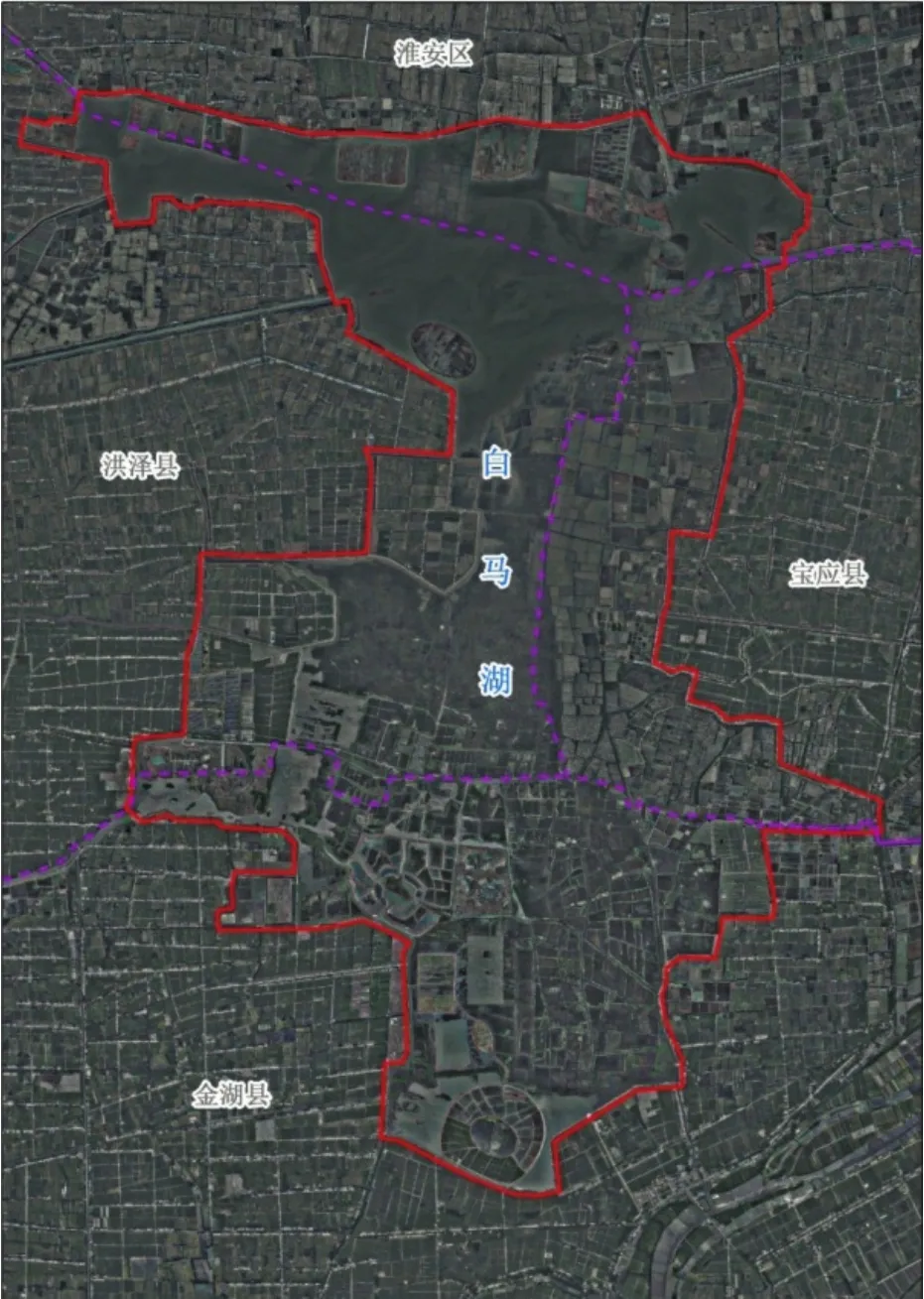

通過獲取并對比退圩還湖區域不同時段的遙感圖像,可以對退圩還湖工程區進行實時監測,了解其狀況是否與規劃相符合。如通過白馬湖退圩還湖過程中不同時期的遙感影像對比(見圖2~3),發現退圩還湖工程尚未達到規劃要求,規劃清退的圩區未按要求清退,排泥場的布置也與規劃不符,從而為主管部門的下一步工作方向提供了重要參考。

此外,當有異常情況發生時,可以及時準確了解情況,提出可靠的處理措施,提高水利工程管理的科學性和及時性。運用RS結合計算機技術,快速、同步地對圍湖造地、圍網養殖變化情況進行動態監測,建立圍湖造地、圍網養殖動態數據庫,為管理機構維護正常的水事活動秩序、發現并查處圍湖造田等違法行為、保護生態環境提供科學依據。

圖3 2016年江蘇省白馬湖退圩還湖后的遙感影像

4 GIS技術在退圩還湖中的應用

4.1 專題地圖的制作

將經過幾何校正的遙感數據、遙感專題圖件作為背景圖層導入Arcmap中,與水系、交通道路、水利工程、生態紅線、行水通道等圖層疊加,可以準確確定開發利用項目的分布、規模與生態紅線等水利基礎數據的關系,確定規劃和實施方案的排泥場(堆土區)、堤防、近岸生態修復帶等項目的位置信息,并通過計算確定以上項目的面積、長度、寬度和距離等要素。

4.2 退圩還湖區域變化特征分析

利用GIS將不同時段的遙感調查數據進行疊加,可以對退圩還湖區域的生態環境演替與人為影響情況作出判斷,對某一時段湖泊開發利用現狀及生態環境特征的變化進行分析,找出湖泊開發中存在的問題與規律。

4.3 建模分析

退圩還湖規劃編制過程中,需要考慮退后湖泊的水動力特征。將GIS與水文、水力學模型有機結合,大大提高了湖泊水文、水動力分析的效率,成果更為直觀。

5 GPS技術在退圩還湖中的應用

5.1 測繪數字化水利工程現狀圖

利用成熟的動態定位技術(RTD、RTK)對已有水利工程取水口、堤防、閘、泵,建筑物、耕地和道路等進行定位,測繪出水利工程現狀圖。測繪現狀湖泊和退圩還湖后湖區的數字化地形圖,建立數字高程模型(DEM),準確計算退圩還湖工程的土方量,為投資估算奠定基礎。

5.2 為遙感影像提供精確的幾何矯正數據

以往的遙感影像制圖依賴于相當比例尺的地形圖上明顯的地物點進行坐標解析,其精度受地形圖比例尺和地物解析精度限制。采用GPS的RTD技術,可為RS校正提供高精度地圖坐標數據,提高RS幾何校正的精度。前期利用遙感影像結合GPS進行外業調查,可以確定圈圩養殖和種植、圍網養殖等開發利用類型的解譯標志,建立遙感影像的判讀標志,提高判讀精度,后期可以修正遙感影像的解譯結果。

5.3 快速準確地了解退圩還湖區域概況

GPS可全天候對圩區進行調查與測量,確定目標點的經度、緯度和高程,且使用簡單方便,并可對測點數據進行詳細記錄和編號,以備下一步地理信息系統中制圖時使用或在對該目標進行實際考察時提供準確的位置信息。GPS為退圩還湖遙感監測的外業調查提供了實時、準確的保證,相較傳統方法,其工作限制條件較少,具有全天候的觀測能力,測量精度高且費用低,操作簡便,易于攜帶,可滿足獲取環境、地形和地質數據的基本要求。

6 結語

退圩還湖規劃及實施方案的編制與工程實施、管理過程中需要掌握大量的地理信息,繪制大量圖件。3S技術所具有的快捷、多功能、實時的巨大優勢,為退圩還湖工作提供了強有力的工具,將其應用于退圩還湖規劃編制和工程實施管理中,對提高測量準確度、節省人力物力,實現精確制圖、工程管理和提高決策水平具有重要意義,建議大力推廣使用。