福祿套具豐滿人間趣,福祿醉江南

趙洪福

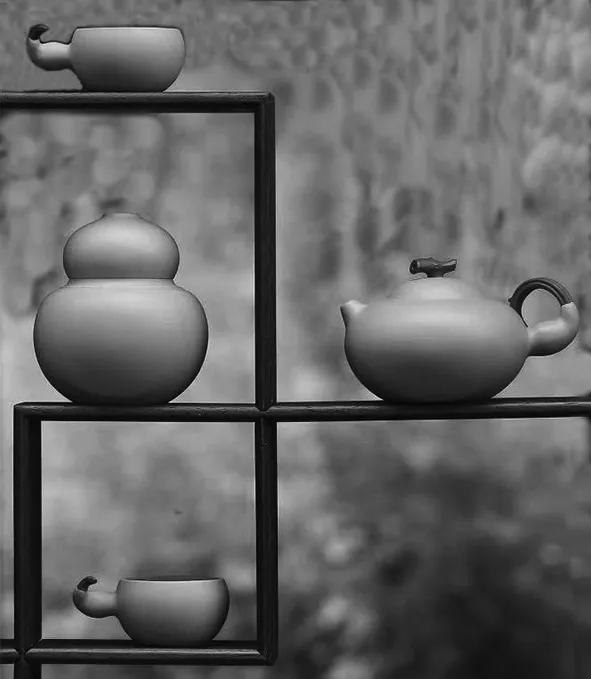

圖1 福祿套具

紫砂藝術在發展過程中,不斷汲取國粹精華,并始終與自然、生活場景等相得益彰。富有江南文化元素的紫砂“福祿套具”,無疑實現了自然與情感的藝術轉化。或許,只有產自生活的藝術,才能實現精神層面的升華;只有表達真實樸素的情感,才能真正深入人心,雅俗共賞。

1 花器組合,解構江南意境

江南文化獨有樸實素雅、靈秀動人的風格,誕生于江南宜興的紫砂藝術,本身就具備了濃厚的江南文化元素,這從其精巧的形態、適宜泡茶的功能和滿足文人案頭清供等特征中就能夠明顯的傳達出來。

圖1“福祿套具”以一套茶具的形式來解構江南意境,主打一壺兩杯和一只茶葉罐,共4件套裝的花器組合,同時講究“形而上”的表現形式,即不拘泥于江南元素本身,并具體通過作品本體來實現一種抒情式的表達,使獨到的江南元素與紫砂藝術融會貫通,呈現出富有現代審美格局的創意形式。整套茶具擷取了自然作物“葫蘆”為最基本的外形創作元素,主壺、茶杯、茶葉罐均被賦予“葫蘆”元素,或逼真生動,或抽象唯美,彼此風格統一、配比和諧,具有一定的藝術趣味性。主壺圓潤飽滿,圓切蓋與壺口嚴絲合縫,線條上下流暢連貫,使整把壺的重心與中心在視覺上實現重合,巧妙形成一只豐滿的葫蘆形狀。壺嘴短促有力,暗接處理干凈利落;壺把與壺嘴前呼后應,但其構造突破了傳統局限,取藤蔓形,同時與壺身呈斜面狀,既美觀獨特,亦不失力學構造上的實用性能。壺鈕取一截短枝,橫置于蓋頂中央,使整壺結構更顯平衡穩重。主壺造型為整件作品的核心風格,其對應的輔件,即茶杯、茶葉罐,均取葫蘆形,并與主壺有著異曲同工之妙。

半圓形茶杯以藤蔓作鋬,兩個茶杯上下相合則為一只葫蘆。茶葉罐則明顯臨摹葫蘆體態,半圓形蓋子與圓形罐身上下合一,通轉自如,一小一大,惟妙惟肖,簡約又實用。

江南地區盛產葫蘆,人們以此為食,也以此為生活工具,因此,人們與葫蘆之間有著天然的親密感。以水而灌溉之,則又進一步說明江南水鄉的獨特地理特征。

“福祿套具”取“葫蘆”為原型,通過“套具”這種組合藝術形式,淋漓盡致地凸顯出花器的藝術表現力,而這種自然的、樸素的形象,正是江南元素的延伸。與此同時,在功能屬性上,除了品茗泡茶之外,“福祿套具”特別配置的茶葉罐無論在容量還是造型上,尤其適合存放具有江南地區特色的小葉種茶,使整件作品處處都流露出江南意境。

2 細節演化,凸顯精神風貌

從某種程度上講,紫砂藝術創作的核心在于“器”與“人”的融合,除了表現在日常生活中的實用功能外,還有其內在的精神力量或人格魅力。

“福祿套具”在保持外形這一基本狀態的前提下,尤其注重對細節的演化和修飾,看似渾然天成,實則巧奪天工。無論是主壺,還是茶杯、茶葉罐,均具有豐滿圓潤的特征,象征了一種成熟的豁達與包容,茶葉罐容量則恰到好處,彰顯出其內在的理性與低調。與此同時,作品通過不同泥料色澤的搭配,實現視覺效果上的意境沖擊感,營造出一種安寧典雅的心理感受,壺身、杯身及茶葉罐均采用本山綠泥,黃色調彰顯出果實成熟的樣子,壺的嘴、把、鈕及杯鋬則以紅泥搭配出醬紅色調,好似熟透的枝干,無不風韻優雅。

整件作品通過細節演化,凸顯積極向上的精神風貌,寓意從青澀走向成熟、理性、豁達的人生境遇,提升人性吸引力。

3 諧音文化,升華福祿內涵

諧音文化起源于生活,常寄托著人們的情感愿望。

葫蘆是江南地區的一種較為普遍種植的植物,也是中華民族最原始的吉祥物之一,是中華傳統文化的重要組成部分。葫蘆諧音“福祿”,其根莖稱為“蔓”,“蔓”與“萬”諧音,“蔓帶”與“萬代”諧音,故而葫蘆具有福祿美滿、人丁興旺、世代榮昌等象征。古人亦喜愛將葫蘆掛在門口,起到避邪、招寶的作用。

“福祿套具”以“福祿”二字命名,言簡意賅,一語中的。“葫蘆”這一外在形象,貫通了江南民間的樸素情感,使人們在耳濡目染間與此形成共鳴,不僅形神兼備,更升華了福祿內涵,使整件作品具備了更豐富的思想和情感內容。