濟南地區中老年人足部形態特征的綜合研究

徐雪景

(山東體育學院,山東濟南 250102)

1. 前言

目前中國人口類型已經步入老年型社會。人口老齡化已成為不可忽視的社會問題。老年人口將成為人數眾多的重要人群。隨著經濟、社會的快速發展及科技進步和人民生活水平的提高,無論政府、社會還是個人都越來越關心老年人的生活/生命質量問題。老年人的養老機制、老年人的健康與保健、老年人的體質與運動能力、老年人的用品、老年人的疾病等方面備受國家和相關部門的關注,并有大量研究。但有關中老年人足部形態特征和分類的研究較為少見。經查新在國內末見有相關研究和報道。

隨著年齡的增長和身體機能的退化,中老年人心理衛生、日常生活功能等均有下降的趨勢,各種疾病接踵而來,對其足部必將造成一定的影響。如果再穿不適應腳形特征的鞋進行生活和運動,雙腳更容易受傷或疼痛。因此,通過對中老年人足部形態特征的研究,可獲取中老年人足部外形結構的參數,為我國建立中老年人足型數據庫積累第一批資料,并對將來依據中老年人足型的形態和尺寸,設計和生產適合中老年人穿著舒適、功能健康的鞋及相關用品,有直接指導意義和參考價值。

2. 研究對象與方法

2.1 研究對象

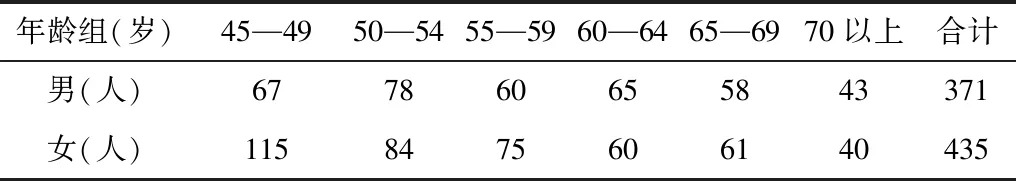

本研究隨機測試了濟南地區中老年人足部特征指標,有效對象總計806人,基本情況見表1。

表1 有效測試對象基本情況

2.2 研究方法

2.2.1 攝影測量

采用攝影測量法對中老年人進行足部形態測試。首先在被測試者足部標出22個足部解剖學位置的標志點,1.足趾最遠點;2.第一趾骨頭;3.第五趾骨頭;4.第一跖骨頭內側端; 5.第一跖骨頭最高點;6.第二跖骨頭最高點;7.第五跖骨頭最高點;8.第五跖骨頭外側端; 9.沿第10點向下的皮紋與足底皮紋移行處——足弓最低點;10.第一跖骨與內側楔骨交界處最低點;11.楔骨于足背處最高點;12.第五跖骨粗隆;13.舟骨粗隆;14.距骨、脛骨交點(足與小腿移行處);15.內踝下緣最低點;16.內踝最突出點;17.外踝下緣最低點;18.外踝最突出點;19.腳跟中部外側最突出點(足底上2-3 cm);20.腳跟中部內側最突出點;21.跟腱與跟骨移行處;22.腳跟后最突出點。然后現場用4臺JVC數碼攝像機,由一臺計算機控制同步拍攝,拍攝頻率為50Hz,快門速度為1/250s,先后進行比例尺和測試對象的測試。使用APAS(Ariel Dynamics Analysis System,USA)軟件進行數據采集與提取。

2.2.2 足部圍度測量

使用皮尺測量足部5個圍度,跖趾關節圍(經第4、8點的圍度);跗骨圍(經第9、10、11、12點的圍度);跗跟圍(皮尺圍住足跟后經第11點的圍度);兜跟圍(皮尺圍住足跟后經第14點的圍度);踝間圍(皮尺繞外踝第18點和第14 點的水平圍度)。

2.2.3 數據處理

通過對22個標志點的測量獲取了19個足部指標,其中包括5個長度指標、3個寬度指標和11個高度指標,人工測量了5個圍度指標,共計24個足部指標。運用SPSS13.0統計分析軟件進行數據統計處理,對足部指標描述統計分析、獨立樣本與配對樣本檢驗及相關性分析等。

3. 研究結果與分析

3.1 中老年人男女足部指標對比

中老年男女足部主要特征指標存在一定差別,除前腳掌長和腳跟后最突出點高度外,其它足部指標均值都是男性明顯大于女性(P<0.01,P<0.05),有資料對遼寧大學生足部研究也表明“各測量值均為男性大于女性”[1],這與我國成年男性普遍比成年女性腳大有關。本研究樣本中男子最大腳長28.40cm,最小腳長21.60cm,女子最大腳長27.20cm,最小腳長21.0cm,男子腳寬最大12.30cm,最小7.90cm,女子腳寬最大10.6cm,最小7.6cm。總體上男女的左右腳間指標無顯著差異,但分析中發現有些個體左右腳存在不同,尤其足部有疾患者差異較大。在生長發育期,腳具有生長的特點,“男女青少年足長與足寬均隨年齡增長而增長,17歲以后生長緩慢,接近成年人水平”[2],在男女18歲成年以后,腳長、腳寬等足部參數基本趨于穩定,所以,測試的中老年人足部主要特征指標數據可以作為我國中老年人足部特征的參考基礎數據,以累積中老年人的體質人類學研究資料,并為鞋業等相關行業提供依據。

3.2 中老年人男女足部相對指標對比

男女足部相對指標是指指標絕對值與腳長的比值,即將各指標與腳長進行標準化。本次樣本男女間足長寬指數、第一趾骨高度比等無差異,足長寬指數男左右腳為39.19%和38.99%,女左右腳為39.38%和39.61%。腳跟寬、腳前腳掌長等指標標準化值男女間有差異,男女左右腳間指標標準化值無顯著差異。中老年人主要腳型特征部位的標準化值表現了足部各指標與腳長的比例關系,對鞋類產品生產中鞋楦設計有參考價值。

3.3 中老年人男女足部指標的相關性

有研究資料分析青少年及少數民族足部形態和足型[3][4],但都未做出左右腳間、足部指標間的相關分析。本次數據分析中老年男女足部24個指標左右腳間均呈高度相關(P<0.01),其中男性左右腳長相關系數0.940、左右腳寬相關系數0.838,女性左右腳長相關系數0.926、左右腳寬相關系數0.716。

可見足部各指標間的相關程度(表中只列出相關系數大于0.500以上)。腳長與腳寬間相關系數男性為0.740、女性為0.709;腳長與第一跖骨到腳跟長度、腳寬與第一跖骨到第五跖骨長度、楔骨于足背最高點與距骨于脛骨交點高度、跖趾關節圍與跗骨圍、跗跟圍與兜跟圍、跗跟圍與踝間圍均呈高度相關(P<0.01)。

3.4 中老年人男女足型分類

腳寬與腳長之比稱為足長寬指數(足寬/足長×100),可對腳型進行分類。根據足長寬指數,指數在35.0—39.9間為中間型、指數≥40.0為短寬型、指數≤34.9為窄長型,中老年男女足型以中間型為主,男子窄長型占1.8%,中間型占60.7%,短寬型占37.5%;女子窄長型占1.5%,中間型占58.2%,短寬型占40.3%。在按年齡分組統計發現隨著年齡的增長,高年齡段窄長型足型減少,短寬型足型有增加趨勢。

3.5 中老年人不同鞋碼足部特征指標對比

本次調查顯示,男性鞋碼平均41.8碼,女性鞋碼平均38.5碼。由于中老年人腳部疾患及腳的結構變化等原因,多數中老年人表明比年輕時穿的鞋碼大,尤其男子70歲以上,女子65歲以上多見選擇大1到2碼的鞋穿著。測試的中老年男性的鞋碼為37—45碼,女性的鞋碼為35—42碼,男性40碼占16.1%、41碼占17.9%、42碼占33.9%,男性40-42碼占67.9%。女性36碼占20.9%、37碼占22.4%、38碼占22.4%、39碼占10.4%,女性36-39碼占76.1%。除腳長外,腳寬、足跟寬、第一跖骨到腳跟長度、第五跖骨到腳跟長度、內踝突出點高度、外踝突出點高度也隨鞋碼的增大而有增加趨勢,其它足部指標變化不明顯。這可為制作男女不同鞋碼的鞋業及與腳部指標有關的行業提供參考,具有實際意義。

4. 結論

4.1 中老年人足部腳長、腳寬等22個特征指標均值男性明顯大于女性,且男女足部24個特征指標均值及20個相對指標均值可作為我國中老年人足部特征的參考基礎數據。

4.2 中老年男女足型以中間型為主,隨著年齡的增長,高年齡段窄長型足型減少,短寬型足型有增加趨勢。

4.3 男性鞋碼主要集中在40、41、42碼,占67.9%。女性鞋碼主要集中在36、37、38碼,占65.7%,各鞋碼的腳長、腳寬等指標對鞋業及與腳部指標有關的行業具有實際意義。