從《新青年》封面看時代思想映射

□文│陳瀟婷

五四時期是近代中西文化發生劇烈沖撞、交融、重構,思想飛揚、迸發的時代。從根源上說,這是自鴉片戰爭以來,備受屈辱和壓迫的中國,面對國貧民弱、亡國滅種的危機,強烈的富國強民、救亡圖存、追求現代化、實現中華民族復興的需求。

一、《新青年》是新文化運動的旗艦

五四時期中國人追求的先進文化呈現出反傳統、反孔教的“全盤西化”的特征,以追求民主與科學為始,經過社會主義思想的洗禮,最終確定馬克思主義為救亡圖存的思想指導。在這個歷史過程中,《新青年》雜志是唯一完整記載并呈現這個思想超越發展全過程的刊物。《新青年》于1915 年9月15 日創刊,最初名為《青年雜志》,1916 年9月1 日第2 卷第1 號改名為《新青年》,至1926 年7 月終刊,在近11 年中共出版11 卷63 期(號)。“《新青年》是整個五四時期先進報刊艦隊的旗艦,引領了一場意義深遠的新文化運動,作為中國現代政治思想史、中國現代文學史、馬克思主義在中國傳播史、中國現代新聞出版史追溯的原點,引統著五四運動至國民大革命時期中國先進文化的走向”。[1]

作為一份現代出版物,裝幀設計在《新青年》誕生之初就被視為一種思想呈現和文化傳播的手段。其中封面更是起到樹立品牌、推廣銷售、美化書刊作用的載體。《新青年》主編(主撰)十分重視封面設計,將西方先進的美術理念引進到刊物的封面設計之中,通過對封面圖形、色彩、文字的塑造,將雜志的思想主旨用藝術化的形式呈現出來。在《新青年》的出版史上可分為早、中、晚期三個發展階段,期刊封面設計也正好彰顯出《新青年》傳播先進思潮經歷的三個“思想時代”。

二、“青年”開啟新時代

1915 年9 月《新青年》創刊號《青年雜志》的封面設計引進了西方美術印刷的先進技術,顏色鮮艷,格外醒目。它采取橫排現代版式,圖文并茂、方圓輝映的設計方式(見圖1)。上半部為一張長方形圖片:一群比肩而坐的青年,圖片中標有法文刊名“LA JEUNESSE”,意為“青年”。中部印有美國企業家、慈善家卡內基的肖像,周圍以馬蹄蓮狀的花邊做修飾。右邊是紅色的刊名《青年雜志》,直排,使用新型美術字體,由黑體字演變而成,字形方整。左邊是卷數、期數。肖像的左上角標一個雄雞啼鳴的圖標。下半部印出版單位“群益書社”字樣。雜志在排版印刷上采用標點、分段以跟上時代需要,并與太平洋印刷所商定,用外文的標點符號形式來刻制銅模,力求印刷精美。

這個封面有很強烈的時代性,體現了陳獨秀辦刊的初衷。鴉片戰爭以降,中國淪為半殖民地半封建社會,在這“國命存亡”的關鍵時刻,救亡圖存與現代化就成了近代中國的時代主旋律。從“師夷長技以制夷”的器物救國開始,到舊瓶裝新酒的戊戌變法,再到以西方民主共和為表率的中華民國的建立,民族危機非但沒有解除,相反日益加重。在經歷器物和制度變革的失敗后,中國人將視野轉向思想文化上,希望引進西方先進的思想和文化。于是一場資產階級民主思想啟蒙運動洶涌于神州大地。這樣的時代背景促使陳獨秀認識到救國道路的根本出路在于必須改變國民的思想,必須深入思想革命來作根本的解決,而雜志是最好的文化傳播、思想啟蒙工具。《青年雜志》正是適應這個客觀需要而產生。

《青年雜志》封面的法文“LA JEUNESSE”,表現了陳獨秀對法蘭西文明的憧憬,創刊號上的《法蘭西人與近代文明》一文就是對此的詮釋,文中陳獨秀說:“近世三大文明,皆法蘭西人之賜。世界而無法蘭西,今日之黑暗不識仍居何等。”[2]這與《青年雜志》的“闡發近世文明”“輸入世界最新思潮”的宗旨是一脈相承的。在陳獨秀看來,以民主與科學為主要表征的西洋文化是當時世界的先進文化,以法蘭西宣揚人權說為代表。封面上比肩而坐的青年,體現了《青年雜志》的辦刊主旨。陳獨秀認為青年是救國、傳揚先進文化的希望所在。這在雜志的“社告”中有鮮明的表述:“國勢陵夷,道衰學弊。后來責任,端在青年。本志之作,蓋欲與青年諸君商榷將來所以修身治國之道。”[3]創號上有“青年”字樣為標題的文章有《敬告青年》《共和國家與青年之自覺》。陳獨秀激情贊頌“青年如初春,如朝日,如百卉之萌動”,“青年之于社會,猶新鮮活潑細胞之在人身”。[4]

此外,封面上刊印的卡內基肖像也是陳獨秀辦刊思想的體現。卡內基13 歲隨父親來到美國,進入社會進行拼搏,刻苦經營,終成就為“鋼鐵大王”。功成名就后,他按照自己的理念“使人富有的是思想而不是金錢”,捐資文化事業,熱衷慈善。“使人富有的是思想而不是金錢”的信念對于陳獨秀而言就是當時傳播西方思想文化的一個信念。同時陳獨秀通過卡內基艱苦創業、濟世散財的事跡,引為廣大青年的楷模,體現人的價值不是為了金錢,而是服務社會、改造中國的時代價值觀。

雄雞啼鳴表明一個以《青年雜志》為標志的新時代的到來,封面亦希望通過這個設計鼓勵人們,尤其是青年覺醒起來,為新時代的到來而報鳴。

三、風起云涌的社會主義思潮

圖2 1920年《新青年》第8卷第1號封面

1920 年9 月,《新青年》第8 卷第1 號出版問世,它的封面別開生面,令人耳目一新(見圖2)。封面中心是一個圓形的地球,東西伸出的兩只手緊緊相握,上端為橫排的“新青年”三個仿宋大字,下端為幾卷幾號及出版單位“新青年社”字樣。

這個封面設計的靈感實際上來自美國社會黨的黨徽。在外在形象上凸顯了此時《新青年》雜志的轉型。五四運動前,一些中國的先進人士認為西方的資產階級是最先進的階級,資產階級文化是他們效法的先進文化。第一次世界大戰將資本主義的殘酷性、掠奪性、侵略性的“破罅一齊暴露” ,[5]使這部分人對資本主義徹底失望。特別是巴黎和會的召開,會議名為和會,卻淪為資本主義國家分贓的會議。作為戰勝國的中國非但不能從戰敗國德國手中拿回山東半島,反而由英法意等國家主導將山東半島強行割給日本,從而激起了五四運動。五四運動促使了中國人民新的覺醒,拉開了中國現代史的序幕。資本主義道路在中國走不通,而俄國十月革命勝利,東方革命新的曙光展現在眼前,給正在尋求救國道路的中國知識分子以希望。

蘇俄的革命實踐,是在馬克思主義指導下走科學社會主義的道路。正如毛澤東所言“十月革命的一聲炮響,給我們送來了馬克思主義”。舊的令人徹底失望,新的給人無限憧憬,于是以蘇俄革命為榜樣成了當時輿論界的時髦話語。

《新青年》的先驅李大釗、陳獨秀正是在這樣的背景下,由激進民主主義者向馬克思主義者轉變。1920 年春,他們開始一南一北籌建中國共產黨。1920 年6 月,陳獨秀在上海《新青年》編輯部與李漢俊、俞秀松、施存統等5 位青年成立了中共上海早期組織,即中共上海發起組。他們決定的第一件事情,就是將《新青年》確立為該組織的機關刊物。至此,《新青年》由傳播以民主、科學為核心的自由主義思想和推動文學革命的刊物轉變成為傳播社會主義和馬克思主義的刊物。這是《新青年》雜志發展史上的第二次飛越。作為這個歷史轉變的重要象征,《新青年》的封面呈現出了濃厚的社會主義色彩。封面上的象征圖案兩只緊握的手含有多重寓意:第一,代表西方的無產階級與東方的勞動大眾緊密團結;第二,象征社會主義的蘇俄人民與中國人民緊密團結,寓意全世界無產階級團結起來為共產主義而奮斗;第三,勞動大眾與革命知識分子緊密握手,聯合起來改造世界。

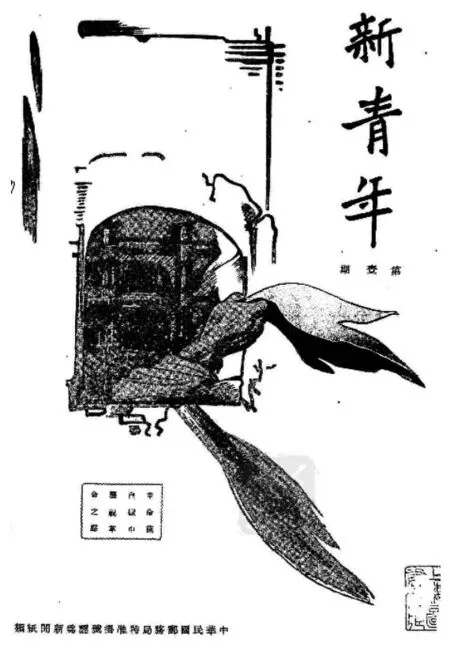

四、革命的呼聲

1922 年7 月,《新青年》發行到第9 卷第6 號后,因“內受軍閥的摧殘,外受‘文明西洋人’的壓迫”而被迫停刊。[6]1923 年中共中央決定恢復刊物,由瞿秋白擔任主編。6 月15 日,《新青年》季刊第1 期面世,封面由瞿秋白精心設計( 見圖3)。瞿秋白題寫“新青年”三字刊名置于封面右上方。封面中偏左是一整幅畫,畫的內容是監獄的鐵窗,一只有力的手從中間伸出,手中握著鮮紅的綢帶。這幅封面畫的底本是外國一幅革命的宣傳畫,標題為“來自監牢的慶祝和呼聲:共產國際萬歲”。瞿秋白將標題的前句改為“革命黨自獄中慶祝革命之聲”,置于圖案下方。《新青年》該期為“共產國際號”,專號的出版代表了編者的強烈傳播用意:“共產主義派的社會運動是現代最新進最革命的一派無產階級思想代表。此派之政治的組織就是各國共產黨,他們的聯合而成共產國際(Communtist Interaticnal),存在已經四年,新青年派此次重加整頓,特為出一特號,以資研究。”[7]圖案融進了時代、中國的元素,設計給人以豐富的藝術想象空間。

圖3 1923年《新青年》季刊第一期封面

《新青年》季刊正值中國革命的大拐點,由五四時期轉進到以武裝反對帝國主義、反對封建軍閥為核心的國民革命時期。中國文化戰線由馬克思主義一般宣傳進入馬克思主義與中國革命緊密相結合的時期。《新青年》自覺承擔起這個偉大的歷史使命,特別強調革命需要正確的理論作指導。這個理論就是馬克思主義、列寧主義,尤其是列寧的東方革命理論,對殖民地、半殖民地、半封建民族的解放運動具有十分重大的理論意義。《新青年》季刊第一期“共產國際號”著重宣傳的就是列寧的東方革命理論,宣布《新青年》應該成為宣傳科學社會主義的雜志,列寧主義是進行中國社會革命所急需。“《新青年》當研究中國現實的政治經濟狀況。研究社會科學,本是為解釋現實的社會現狀,解決現實的社會問題,分析現實的社會運動”,成為“中國無產階級革命的羅針”。[8]

《新青年》季刊第1 期的封面正是通過美術形式很好地表現出這一時代的主題。中國外受帝國主義的侵略,內受軍閥的壓迫,正像一個監獄將我國關進去。那只從鐵窗伸出的有力的手,象征中國人民不屈的反抗,紅綢帶正是世界無產階級革命大本營——共產國際,正是指導中國人民革命斗爭的思想武器列寧主義。這個封面彰顯出《新青年》歷史發展的第三次飛越,即從一般宣傳馬克思主義到馬克思主義中國化歷史的轉型。

五、結語

《新青年》雜志的三個經典封面,體現了《新青年》歷史發展中的三個“思想時代”,鮮明表現出《新青年》主辦者不斷探索的文化品格。《新青年》產生于思想革命的年代,其美術設計突出表達了時代的思想吁求和鮮明的時代特征。《新青年》的封面美術設計,折射出近代救亡圖存大的歷史語境中美術為思想啟蒙、為革命宣傳服務的戰斗性特征。展示了陳獨秀、瞿秋白等早期黨的領導人對美學意識的感悟:美術只有具備時代性、民族性才有價值;突出陳獨秀、瞿秋白的文化韻味:在不斷追求真理中,實現美學的創新。