翰墨煥彩詠河湟 詩書流芳寫春秋

張得祖

李逢春先生離開我們已經整一周年了,但他的音容笑貌不時出現在我的眼前。在學養上他是我的良師,在感情上他是我的益友,因此我送給他的挽聯是“憶良師百里桃花映春暉,悼益友千篇詩文載史冊”。這是我對李逢春先生前半生從事教育事業桃李遍河湟,后半生從事方志編纂和文史研究工作著作等身的精彩人生的衷心贊頌。

李逢春先生,字宜農,號耕夫,青海西寧韻家口人,1937年10月出生,1958年參加工作,1960年10月加入中國共產黨,1997年11月光榮退休。曾先后任西寧十中教師、西寧六中教導主任、西寧十中副校長、西寧市政府辦公廳市志辦主任等職務。李逢春先生的一生是兢兢業業為黨和人民的事業努力奮斗的一生,是無私奉獻的一生。早年從事教育工作時,他始終堅持以育人為本,為教育事業做出了突出貢獻。調至市志辦工作后,他又把全部精力投入到《西寧市志》的編輯和方志理論的研究、創新和發展上,對西寧市志各專業志的篇目設計、內容安排、體例要求、編修方案等方面提出了具體的指導意見和要求,為西寧市地方志事業的長期發展明確了方向、奠定了基礎。李逢春先生因工作表現優秀,多次被省市評為先進工作者。

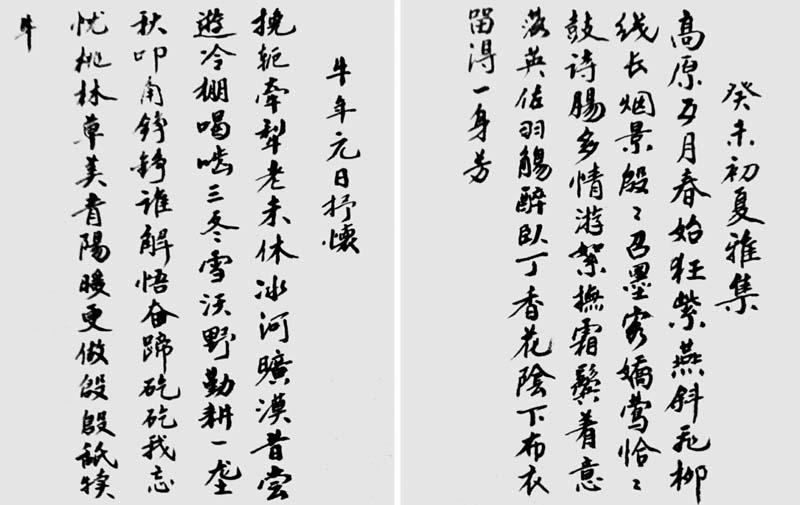

退休后,李逢春先生仍以旺盛的精力投入到地方文史的搜集、整理、研究和撰寫工作上。他在參與編纂了《青海省人物志》《青海省自然災害志》后,又陸續整理編寫出版了《吳敬亭論文集》《謝善述詩文集》《青海詩蹤》《西寧歷代詩人詩詞選注》《河湟詩詞選注》《樂都詩詞選注》《土族女詩人李宜晴詩詞注釋》、張思憲《鴻雪草堂詩集》、來維禮《雙魚草堂詩集》、李煥章《惜陰軒詩鈔》、基生蘭《敬業草堂嚼蠟吟》等十余部河湟歷代詩人的詩集和作品,為整理地方古籍文獻做出了突出貢獻。同時,李逢春先生自幼喜愛詩詞,幾十年間創作了大量詩篇。2017年2月,李逢春先生將自己入選多種詩詞選本的詩詞371首和自撰楹聯13幅、賦2篇(即《西寧賦》和《樂都賦》)、記3篇(即《北山煙雨》《南涼亭記》《鄯州亭記》)合編為《耕夫詩詞鈔》,由青海人民出版社出版。

李逢春先生擅長詩詞藝術的研究和探索,注重深入實際感悟人生,其作品以極為凝練的筆墨,烘托出極為深邃的意境和寬廣的情蘊,行文簡潔犀利,想象奇特新穎;文字對仗工整,清嫻淡雅幽香;語言質樸明達,刻畫細致真切。無論是謀篇布局還是遣詞造句,都顯示了其嫻熟的藝術功力,創造性地實現了景致與情懷、現實與歷史的和諧統一,自然而然地從多種角度折射出其馨香的品德和高潔的志向。他撰寫的詩詞具有相當高的學術價值和藝術價值,在詩詞界享有很高的聲譽。先后榮獲“國家藝術類金獎”“改革開放文藝終身成就獎”“詩圣藝術傳承獎”“國家藝術大師”“當代功勛藝術家”等榮譽稱號。曾當選為中國國學研究會中華詩詞研究所研究員、中國國家詩書畫院常務副院長、青海詩詞學會顧問等。其傳入《國家名家辭海》《中國大百科全書國學卷》和《世界名人錄》。

李逢春先生在地方史研究上也頗多建樹,曾參與編寫了《河湟民族歷史文化叢書》和《樂都歷史文化叢書》,有《西寧史話》《河湟史話》《河湟人物錄》等著作出版問世,補充了青海地方史研究的空白。

說起李逢春先生的學習經歷,有人說他只讀了小學三年,但他的詞賦書法都達到很高的境界,可以稱得上難得的全才。我想他的成才除了天賦才華之外,主要靠的是刻苦自勵,勤奮過人。“老老實實做人,踏踏實實做事”是李先生的座右銘。幾十年來他身體力行,終將自己塑造成一位博古通今的文史大家。我和李先生初識是在1982年,時值青海地方史志研究會正式成立,李文實、趙盛世兩位青海史學泰斗分別任研究會會長、副會長,李逢春先生為理事,我作為研究會秘書與大家接觸的比較多,每次年會李逢春先生總會有交流發言,他的真知酌見常常引起與會者的興趣和熱議。李先生為人真誠、謙和,我和李先生年齡相差十來歲,是忘年交,可我們情投意合,無話不談,在我的學養上也得到李先生不少的鼓勵和幫助。如我在撰寫《青海通史》書稿時曾就一些問題請教過他。他總是盡其所能查閱資料,幫助我解決問題。前些年,樂都縣舉辦古詩詞講習班,特請李先生主講,一時云集了近百名古詩詞愛好者。李先生精心備課,從古詩詞的用韻、平仄、對仗、句式、語法講開去,輕車熟路,深入淺出,得到聽眾的熱烈歡迎和好評。一期講習班結束了,還要求舉辦第二期。李逢春先生在樂都這塊文化沃土上又播撒下了一把國學種子,為樂都培養了一批詩詞人才。

李逢春先生對自己勤學努力、學而不厭;對別人提攜后學、誨人不倦,這就是他的高尚品德和人格。李先生走了,他留給我的不僅僅是豐厚的學術成果和作品,還把治學的勤奮、執著、嚴謹,做人的誠實、寬厚、友善等優秀的品質留給了我們,這是非常寶貴的精神財富。李逢春先生是值得我們永遠懷念、學習的榜樣和楷模。