農業文化遺產概念的演變及其學科體系的構建

(南京農業大學 中華農業文明研究院,江蘇 南京 210095)

一、農業文化遺產概念的演變

傳統經濟的主體是農業經濟,傳統社會的主要載體是鄉村社會,因此,傳統文明的本質是農業文明。當傳統農業仍然以一種主流生產方式普遍存在時,它是一種“正在進行時”,它一直在傳承,但不會被當作“遺產”受到關注。只是在經濟轉型或傳統農業逐漸為現代農業取代之時,它的流失與價值才開始為人們重視,繼而有了“農業文化遺產”的概念①王思明:《農史研究:回顧與展望》,《中國農史》2002年第4期。。

中國自古以農立國,有著上萬年農業歷史,擁有豐富多彩的農耕文化。留存至今的農業古籍不下2084 種②張芳、王思明主編:《中國農業古籍目錄》“前言”,北京圖書館出版社,2002年。。進入近代后,隨著經濟和社會轉型的加速,國內外開始關注傳統農業文化遺產的搶救和整理。1920 年金陵大學與美國國會圖書館和美國農業部開始合作,創建了金陵大學農業圖書研究部,著手編纂《先農集成》,系統搜集和整理中國的農業古籍。1932 年改為金陵大學農業經濟系農史研究組,依托這些學術資源,開展中國農業歷史的研究工作。1955年,農業部在北京召開“整理祖國農業遺產座談會”,在中央倡導和農業部的批準下,成立了中國第一個國家級農業文化遺產的專門研究機構——中國農業遺產研究室①中國農業遺產研究室在時任南京市副市長、南京農學院院長金善寶教授的鼎力支持下于1955 年成立,中國農業科學院1957年成立后,中國農業遺產研究室改由中國農科院和南京農學院共建,雙重領導,人財物歸屬中國農科院。。稍后,西北農學院、北京農學院、華南農學院也陸續成立了農業文化遺產的專門研究機構。中國第一份農史專門叢刊——《農業遺產研究集刊》也是以“農業遺產”命名的。可見,中國是世界上最早關注“農業遺產”的國家,中國農業文化遺產學科的建制化始于民國時期。

但是,“農業文化遺產”到底所指為何,哪些算得上是“農業文化遺產”呢?所謂“遺產”(heritage),無論中外,最初所指都是先人留下的財富,近代以后逐漸擴展為歷史傳承的物質與非物質財富的總和,今天進一步擴展為歷經長期積淀,代代相傳的生活傳統、特征及品質,物質形態和非物質形態的綜合體系(Collins Dictionary)。

世界性遺產保護工作始于20 世紀中葉,聯合國科教文組織(UNSCO)在其中發揮了舉足輕重的作用。1972年公布的“保護世界文化和自然遺產公約”將世界遺產劃分為自然遺產、文化遺產及自然與文化混合體三種類型。1992 年聯合國教科文組織又將“文化景觀遺產”納入世界遺產名錄。1985 年11 月22 日,中國加入《保護世界文化與自然遺產公約》,1987 年有6個項目入選,從而正式開始了世界文化遺產的保護序列。

1998 年,聯合國教科文組織通過決議設立“非物質文化遺產”評選,將以前為人們所忽視的民間技藝、經驗、表演等非物質文化遺產內容納入保護范圍,作為與物質文化遺產并列的世界遺產名錄。截至2011 年11 月29 日,已有140 個國家的232 個項目被列入《人類非物質文化遺產代表作名錄》,其中包括中國遺產29項。

世界記憶遺產(Memory of the World)又稱世界記憶工程或世界檔案遺產,是聯合國教科文組織于1992 年啟動的一個文獻保護項目,其目的是對世界范圍內正在逐漸老化、損毀、消失的文獻記錄,通過國際合作與使用最佳技術手段進行搶救,從而使人類的記憶更加完整。中國已有8項文獻遺產入選《世界記憶遺產名錄》。這些文獻遺產既有紙質的,也有非紙質的早期甲骨、青銅禮器銘文、石刻、帛書和竹木簡冊以及照片、錄音等,充分展現了中國文明的連續性、多樣性及遺產類型的豐富性。

1998 年奧地利賽默林鐵路、印度大吉嶺喜馬拉雅鐵路被列入世界遺產名錄,又延伸出一個具有旅游開發價值的“線性文化遺產”類型。2009 年,濕地國際聯盟設立“濕地遺產”項目,啟動將濕地納入世界遺產名錄的戰略。②李明、王思明:《農業文化遺產學》,南京大學出版社,2015年。

2002 年,聯合國糧農組織(FAO)啟動了一個“全球重要農業遺產系統”(Globally Important Agricultural Heritage System,簡稱GIAHS)。截至2019年9月,已有21個國家的57個農業文化遺產點入列這一名錄,其中中國入列的最多,15 個。受這一計劃的影響,中國農業部于2012 年啟動了“中國重要農業遺產”(National Important Agricultural Heritage System,簡稱NIAHS)保護計劃,迄今已評選4批,計有91個項目入選。

可見,“文化遺產”保護是一項新興的事業,其概念與內涵一直在不斷深化和擴展。從單體歷史、科學和藝術意義上文化遺留物,擴展到相互聯系的文化遺產群體;從僅僅建立在實物基礎上的文化遺產,擴展到與大自然之間緊密聯系的文化遺產;從普通環境下的文化遺產,擴展到特定環境下的文化遺產;從固態文化遺產擴展到活態文化遺產;從有形的文化遺產,擴展到無形的文化遺產。

因為農業文化是傳統文化的主要形態,因此很長時間中世界文化遺產序列并無單獨的“世界農業文化遺產”。只是進入21 世紀聯合國糧農組織啟動“全球重要農業遺產系統”(GIAHS)以后,它才作為一個相對獨立的存在引發了國際社會的關注。

那么,聯合國糧農組織是怎樣界定“全球重要農業遺產系統”(GIAHS)的呢?“GIAHS is remarkable land use systems and landscapes which are rich in globally significant biological diversity evolving from the coadaptation of a community with its environment and its needs and aspirations for sustainable development.”①見GIAHS官網:http://www.fao.org/giahs/giahs/pt/可見,GIAHS側重活態的農業生產系統,關注其生物多樣性和可持續發展的價值和意義。這與FAO 的職能定位是一致的,這也是GIAHS 的意義所在:喚起人們對農業文化遺產的當代價值和人類社會可持續發展的關注。

然而,也正因為如此,FAO 的定義是一個項目遴選的標準,而非農業文化遺產的完整概念,許多靜態的、產前、產后的農業文化遺產,非生產性農業文化遺產不在其關注之列。例如,中國重要農業古籍《齊民要術》《王禎農書》等;農產品利用與加工環節農業遺產;河姆渡、良渚等重要農業遺址,等等。河姆渡遺址等雖然早已失去了農業生產功能,但其文化遺產價值今天廣泛受到社會的關注,每年成千上萬的人前往參觀,成為人們了解中華農業文明的重要窗口,當然是應當珍視的農業文化遺產。不能因為它不再具有生產功能就斷定它不是農業文化遺產。

農業不是一個單一的學科,而是一個行業,一種生產方式,甚至長期占居主導地位的生產方式。農業生產系統的復合性與交叉性自然會反映到農業文化遺產概念的界定和文化遺產體系的構成。因此,在多種其他類型文化遺產中發現其身影自然就不足為怪。例如目前已列入《世界遺產名錄》與農業有關的國外文化遺產項目就有:墨西哥瓦哈卡古城和阿爾萬山考古遺跡(1987)、菲律賓伊富高稻作梯田系統(1995)、荷蘭金德代客—埃爾斯豪特的風車系統(1997)、荷蘭比姆斯特爾迂田(1999)、法國圣艾米利昂葡萄園(1999)、古巴維納勒斯山谷(1999)、法國盧瓦爾河谷(2000)、奧地利瓦豪文化景觀(2000)、瑞典奧蘭南部農業景觀(2000)、古巴咖啡種植園考古景觀(2000)、葡萄牙阿爾托杜勞葡萄酒地區(2001)、匈牙利托考伊葡萄酒產區歷史文化景觀(2002)、德國萊茵河上游中部河谷(2002)、葡萄牙皮克島酒莊文化景觀(2004)、墨西哥龍舌蘭景觀及古代龍舌蘭產業設施(2006)、阿曼阿夫拉季灌溉系統(2006)等②崔峰:《農業文化遺產保護性旅游開發芻議》,《南京農業大學學報》(社科版)2008年第4期。。而已列入《世界遺產名錄》與農業有關的國內文化遺產項目有5 個:皖南古村落(西遞、宏村,安徽,2000)、都江堰—青城山(四川,2000)、開平碉樓與古村落(廣東,2007)、福建土樓(福建,2008)、紅河哈尼梯田文化景觀(云南,2013)。此外,還有列入《人類非物質文化遺產代表作名錄》的中國蠶桑絲織技藝(2009)、貴州侗族大歌(2009)、朝鮮族農樂舞(2009)等。這些文化遺產本質上是以農耕文化為特征,雖然它們被分別列入不同的遺產名錄,并不能改變其農業遺產的本質。

因為民國時期和新中國建立初期農業歷史研究的重心在古農書的校注和整理研究,成就斐然,致使很多人誤以為“農業遺產”就是農業古籍圖書,農史學界只關注古農書,無視其他類型的農業文化遺產。實際情況并非如此,這從農史學科的幾位主要開拓者的相關論述中可以看得很清楚。

早在上世紀20年代,萬國鼎先生③萬國鼎(1897-1963),江蘇武進人,中國農史學科主要開創者之一。曾任金陵大學教授,中國農業科學院·南京農學院中國農業遺產研究室首任主任。終生致力于農業歷史與農業遺產研究,創建了中國第一個農史研究室,編輯整理《先農集成》4000余萬字,創辦了中國最早的農史研究刊物《中國農業遺產研究集刊》和《農史研究集刊》。代表作有《中國歷史紀年表》《中國田制史》《氾勝之書輯釋》《中國農學史》叢刊等。就開始系統搜集和整理中國農業遺產,著手《先農集成》的編纂工作。在萬先生眼中,哪些算是農業文化遺產呢?“祖國農業遺產,一方面固然必須充分掌握古農書和其他書籍上的有關資料(有時還須兼及考古學上的發現),同時必須廣泛而深入地調查研究那些世代流傳在農民實踐中的經驗和實踐后獲得的成就。”①萬國鼎:《祖國豐富的農學遺產》,見王思明主編:《萬國鼎文集》,中國農業科學技術出版社,2005年,第316頁。可知,在萬先生的觀念中,農業遺產既包括古代農業文獻、考古發掘材料,也包括農民長期實踐中積累的經驗,也就是我們今天常常談及的非物質文化遺產,農業文化遺產既包括物質文化,也包括代代相傳的技術方法,既包含已經消失的農耕文化遺存,也包含活態的農業文化遺產。而且它不同于單純的農業歷史研究,對農業和農村發展而言具有不可忽視的當代價值和現實意義。也正是在這一思想觀念的影響下,中國農業遺產研究室陳恒力先生與其助手王達多次深入杭嘉湖地區,將古農書研究與該農書反映地區的實地調查相結合,撰寫了專著《補農書研究》。1958 年初版后多次再版,至今仍是研究明清農學史、經濟史和江南地方史必讀的參考書。農業部1958年組織大規模農諺收集工作,將搜集的10 萬余條農諺整理后編成《中國農諺》三冊,于1980 年由中國農業出版社出版,說明當時政府和學界對民間口口相傳的農業遺產的重視。

北京農學院王毓瑚先生②王毓瑚(1907-1980),河北高陽人,中國農史學科主要奠基人之一。曾任復旦大學教授、北京大學教授和北京農學院教授、圖書館館長。代表作有《中國農學書錄》《中國畜牧史料集》等。不僅是中國古農書研究的大家,因其曾經留學德國并長期研究農業經濟,非常重視農業文化遺產的現代價值和意義。他認為:“通過整理,我們不但要確定我國勞動人民在農業生產理論和技術上的各種成就,以及各種發現和發明的時代,而且更重要的是要盡量發掘出現在仍然具有現實價值的思想和工作方法。……不應當是為整理而整理,一意鉆到故紙堆中,忘卻實際。”③王毓瑚:《關于整理祖國農業學術遺產問題的初步意見》,載《北京農業大學學報》1955年10月第1卷第1期。王先生呼吁政府和社會重視農民口口相傳的農業經驗,并關注其現代價值與傳承。這種思想觀念在當時的確產生了一定的影響,如1958 年,農業部就曾組織大規模的農諺收集工作,從收集的10 萬余條農諺中歸并整理為31400余條,編成《中國農諺》上中下三大冊,這是我國第一部全面系統完備的農諺資料集。農業“八字憲法”就是將農業科技與農民傳統經驗高度概括而成④李根蟠:《農史學科發展與“農業遺產”概念的演進》,《中國農史》2011年第3期。。

華南農學院梁家勉先生⑤梁家勉(1908-1992),廣東南海人,中國農史學科主要奠基人之一。曾任華南農學院教授、圖書館館長。創建華南農學院農業遺產研究室。代表作有《中國農業科技史稿》(主編)等。(1981)將農業遺產劃分為3 個大類,即:文獻類(包括謠諺);實物類(生物與文物);傳統操作類(生產技術),顯然,梁先生認識到農業文化遺產既包括有形文化遺產,也包括無形文化遺產;既包括靜態農業遺產,也包括活態農業遺產。

西北農學院農史學科創建者石聲漢先生⑥石聲漢(1907-1971),湖南湘潭人,中國農史學科主要奠基人之一。曾任武漢大學教授、西北農學院教授、古農學研究室主任。代表作有《齊民要術今釋》《農政全書校注》《氾勝之書今釋》等。(1958)對農業遺產體系做過最深入系統的思考,撰寫了《中國農業遺產要略》一書。他認為農業遺產既包括理論知識,也包括實踐經驗,既包括靜態遺產,也包括活態經驗。因石先生長期留學英國,獲倫敦大學植物學博士,不僅學貫中西,而且有深厚的植物學和農學知識,因此對農業文化遺產構成的劃分也最深入而細密。他將農業遺產劃分為“具體物質”和“技術方法”兩個大類,其下又分為利用自然、馴養動物、栽培植物、農業工具和土地利用等5個子類,每個子類下還包含著豐富多彩的具體內容。

綜上所述可見,農史學界前輩并非僅僅關注農業古籍書等固態和靜態文化遺產的研究,也非常重視口口相傳的農業經驗等農業非物質文化遺產的傳承。上世紀90年代,中國農業出版社呂平先生甚至專門撰文倡議建立“農業考現學”,認為“農業考現”相對于“農業考古”而言,指的是傳世文獻和考古文物之外的另一種研究思路。在現實社會的生產和生活中不乏與傳統有關的因素和事物,或者是傳統的傳承,或者是傳統的發展,或者是傳統的變異,或者是傳統的殘片;它們有的表現為實物形態,有的表現為習俗、技藝、謠諺、信仰等等。“考現學”對這些實踐經驗的提煉和總結,是活態農業文化保護、傳承與發展的重要方式。

人類文化演進是一個連續的過程,有傳承,也有創新。傳統農業與現代農業不是非此即彼的對立關系。歐洲殖民者雖然屠殺和驅趕了眾多美洲印第安人,但并未丟棄印第安農業,今天美國農業產值中約一半是源自美洲印第安人的發明。同樣,幾千年以前黃河流域和長江中下游地區就開始了農耕生產,今天它們仍然是中國土地最為肥沃和農業生產率最高的地區;都江堰建設于2000年前,由于它成都平原成了“天府之國”,直到今天它仍然在發揮其巨大的經濟、社會和文化功能。可見,傳統農業與現代農業是一種傳承與發展的關系。歷久彌新的田園牧場、傳承至今的基礎設施、豐富多樣的種質資源、因地制宜的農業技術、秀美壯麗的農業景觀,諸如此類的傳統文化資源在今天仍然在展現出其無可替代的價值和作用。可以說,傳統農業文化既是食品安全之源,農業創新之基,亦是生態和諧之所和文化傳承之鄉。

或許正因為如此,在中國,國家住建部先后啟動歷史文化名村名鎮保護計劃和中國傳統村落保護計劃,文化部開展非物質文化遺產保護計劃,農業部在推進農業文化遺產保護計劃,水利部在推進水利文化遺產保護計劃,國家林業局在推進林業文化遺產保護計劃,等等。

但這也引發了關于農業文化遺產在理論和實踐上的一些困惑和爭議:究竟什么算是農業文化遺產?它與其他文化遺產有何區別?在大力推進經濟轉型和現代農業發展的進程中,有無必要保護這些“老舊”、“過時”的東西?有必要的話,又如何保護?是繼續維持既往的生產和生活方式?還是以標本館、博物館收存展示的方式保存歷史記憶?

事實上,因所處位置不同、職責任務不同,對于文化遺產的視野和理解也各不相同。例如國家文物局關注的是珍貴文物,很多農業生產的東西還上升不到文物的層次;文旅部因職責關系,更關注非物質文化遺產,文學、音樂、美術、圖書,當然就包括重要的農業古籍;住建部也關注歷史文化名村或傳統村落,但它更重視古民居、古祠堂、古橋、古井等不可移動建筑遺產;水利部關注水利工程遺產;國家林業局關注林業遺產;農業部自然更關注農業文化遺產,但它更側重農業生產系統的農業遺產。顯然,我們不能依據部門關注點不同來界定農業遺產,而應根據其本質屬性來進行界定。那么,一個完整和科學的農業文化遺產概念應該包括些什么呢?

二、農業文化遺產內涵及學科體系的構建

要明確“農業文化遺產”的概念首先要明確“農業”的概念。根據《中國大百科全書農業卷》的定義,農業是通過培育動植物產品以滿足人類多方面需求的基礎產業。狹義的農業指的是種植業(糧食作物、經濟作物、飼料作物及綠肥作物的生產),而廣義的農業則是包括種植業、畜牧業、漁業、林業乃至農產品加工等副業的一個綜合體系。中國傳統農業歷來都強調“農桑并舉”“農牧結合”“耕織結合”,人為地將其相互割裂是有違歷史和實際的,因此中國傳統農業是一個大農業的概念①20 世紀80 年代農業部組織專家編撰《中國農業科技史稿》時,起初希望以農作物生產為中心來撰寫,但研究中發現,種稻養豬、農桑并舉、基塘生產等難以分離,最后決定以大農業的概念來進行梳理。該書后來獲得農業部優秀科技成果一等獎和國家科技進步三等獎。。

目前的國家學科分類體系中,農學門類一共有9個一級學科,即:作物學、園藝學、農業資源利用、植物保護學、畜牧學、獸醫學、林學、水產學、草學。國家農業部的名稱曾經發生過多次變化,有時叫“農業部”,有時叫“農林部”,有時叫“農牧漁業部”,現在進一步擴展,改稱“農業農村部”。可見,中國的農學一直都是一個大農學的概念,中國的農業也一直是一個大農業的概念。

不僅農學各分支學科之間不可分割,農業與生態環境也有著密不可分的關系。農業不同于工業,只要有資本,有材料,有勞力就可以生產,農業既是一種經濟再生產,也是一種自然再生產。氣候、土壤、水源等自然資源不僅是農業生產依托的環境,也直接會參與到農業生產的整個過程。所謂“夫稼,為之者人,生之者地,養之者天也。”①《呂氏春秋·審時》。因此,農業系統不僅要考慮人和經濟的因素,還不能不考慮參與其生產過程的自然環境的因素。

那么,完整的農業文化遺產的概念應該是什么?

農業文化遺產是人類文化遺產的重要組成部分,是歷史時期人類農事活動發明創造、積累傳承的,具有歷史、科學和人文價值的物質與非物質文化的綜合體系。這里說的農業是“大農業”的概念,既包括農耕,也包括畜牧、林業和漁業;既包括農業生產的過程,也包括經過人工干預的農業生產環境條件、農產品加工及相關民俗民風。②王思明、李明:《農業文化遺產:保護什么與如何保護》,《中國農史》2012 年第2 期;李明、王思明:《農業文化遺產學》,南京大學出版社,2015年。

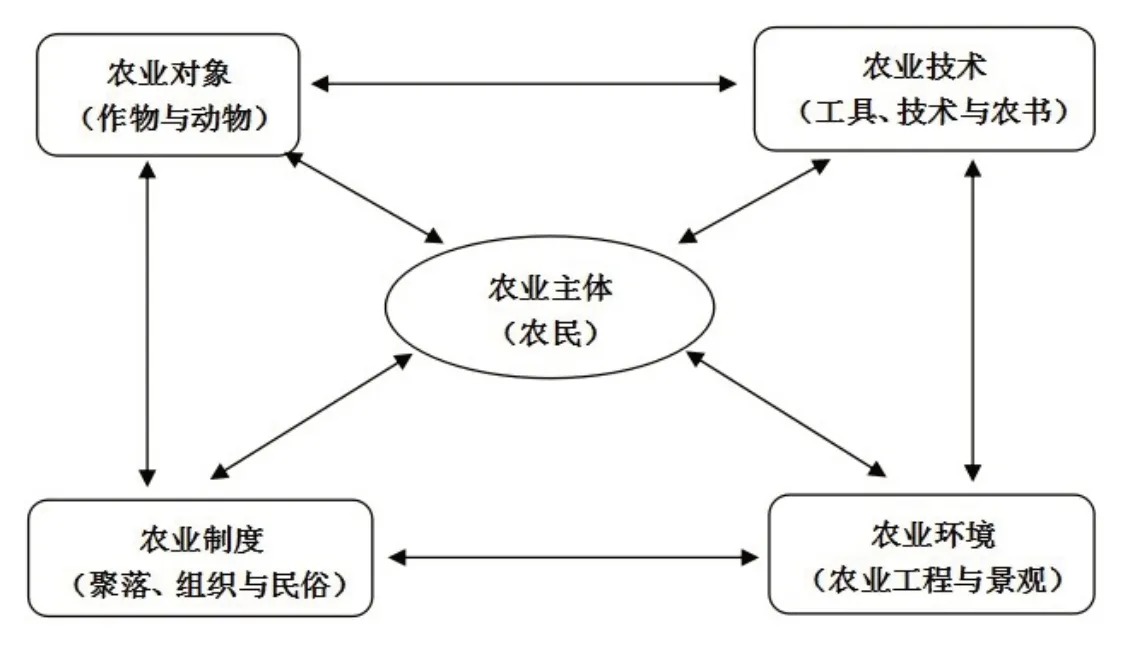

完整的農業文化遺產應該是一個“五位一體”的復合系統,包括農業生產的主體(農民)、農業生產的對象(土地)、農業生產的方式方法(技術)、農業生產的組織管理(政策與制度)及農業生產依托的生態環境。

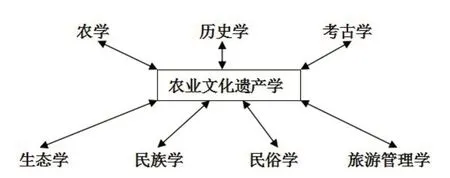

所謂學科乃針對一定研究對象所形成的相對獨立或穩定的知識體系。如果說農業文化遺產是一個新興學科或領域,那它應該具有自己的概念和分類體系。因為農業非單一學科分支,而是人類的一類經濟活動,包括物質與非物質文明的多種成就,農業文化遺產學科自然具有自然、社會及人文學相互交融的特點,是一門有特定研究對象的交叉學科,其學術資源與研究方法當然也具有多元和交叉的特征。

那么,農業文化遺產學科體系應該包括哪些具體內容呢?依據上述圖表關系,我們可以將農業文化遺產具體劃分為10個大類,既包括有形物質遺產(農業環境與具體實物),也包括無形非物質遺產(技術方法與制度民俗),還包括農業物質與非物質遺產相互融合的形態。即:

1.農業種質資源

農業生產和農業創新都離不開動植物種質資源。袁隆平先生進行雜交稻研發,先后利用的水稻品種不下1000 種。中國有著上萬年農業歷史,不同歷史時期,依托不同水土環境馴化和培育了難以計數的農作物和動物品種,清代《授時通考》中記載水稻品種就有3429個,粟品種500多個。目前中國農業農村部認定的農業地理標志產品就多達2000多個(2017)。中國農業科學院建立了國家種質資源庫,收存了作物種質40 萬余份,其中地方品種資源占60%,稀有、珍稀和野生近緣植物約占10%。被評為“2001年中國十大科技進展”,成果獲2003年度國家科技進步一等獎。這些種質已提供育種和生產利用5萬份次,3389份得到有效利用,已經成為中國農業創新和可持續發展的重要資源。

2.農業生產技術

中國自古以農立國,在數千年的農耕實踐中,中國農民因地制宜,創造了豐富多彩的農業生產技術,如“用養結合”、“地力常新”的有機農業生產方式;抗旱保墑的砂田及節水耕作的坎兒井生產方式;化水害為水利的葑田、垛田農業模式;稻、魚、鴨共生復合農業模式;稻豬互養農牧結合模式;桑基魚塘、果基魚塘生態農業模式,等等。其中浙江青田稻魚共生系統、貴州從江稻-魚-鴨復合系統、江蘇興化垛田農業系統、浙江湖州桑基魚塘系統等已經先后被遴選為全球重要農業文化遺產。

中國有機農業的傳統很早就受到了國際農學界的推崇。19世紀末和20世紀初,美國因“西進運動”土壤嚴重退化,塵暴連連。美國國家土壤局局長富蘭克林·金(Franklin King,1911)深感疑惑,為什么中國的農田連續耕種了數千年,地力不僅沒有減退,反而越種越肥沃,而美國在西部開發的進程中短短幾十年就土壤嚴重退化。他帶領考察團專程來中國調研,后來撰寫了一部《四千年的農民》(Farmers of Forty Centuries),總結了中國傳統農業“因地制宜”、“用養結合”的技術方法,號召美國農民向中國農民學習。

3.農業工具與器械

工欲善其事,必先利其器。農業生產工具之于農業生產的重要性不言而喻。中國傳統農業技術體系早在2000 多年以前已經基本成型,中國農民發明了眾多的農業生產工具和器械,不僅成為保障中國農業生產的重要物質支撐,對世界農業文明的發展也產生過不可忽視的影響。歐洲著名耕犁史權威保羅·萊斯(Paul Leser 1971)就認為近代西歐農業革命的重要技術推力并非得益于古羅馬農書,而是源自中國,中國的犁具、耬車、扇車等農業生產器具和技術的傳入,有力助推了西歐17-18世紀的農業革命,導致了三圃制農法的廢除。范·巴斯(B.H.S.von Bath)的研究也證明,中國耬車經威尼斯—南奧地利—西班牙和法國傳入英格蘭,后經英國農業革命的先驅J.塔爾改進,成為通行于18世紀歐洲的畜力條播機。

4.農業工程

水利是農業的命脈,是農業高產穩產的重要物質保障。中國古代農民歷來重視農田水利建設。古有大禹治水,李冰父子帶領農民建設都江堰,近有水利學家李儀祉設計建造“關中八惠”農田灌溉渠系①中國現代水利事業創始人李儀祉(1882-1938)親自設計指導建設了洛惠渠、渭惠渠、黑惠渠、灃惠渠、漆惠渠、灞惠渠等,這些渠道與涇惠渠合在一起并稱“關中八惠渠”,以彰顯這些農田水利工程對關中農業發展的重要意義。李儀祉也被關中農民譽為“活龍王”。。如今都江堰水利工程已入列世界文化遺產,浙江它山堰、撫河千金陂、內蒙河套灌區被列入世界灌溉工程遺產,而新疆坎兒井則與萬里長城和大運河并稱為中國古代三項偉大工程。

5.農業特產

一方水土養一方人。農業生產不同于工業,它既是一種經濟再生產,也是一種自然再生產。自然環境不僅是農業生產的重要條件,也直接參與到動植物生產的過程之中。“橘逾淮則枳”說的就是農業生產的這種地域性。中國疆域遼闊,不同地區生態環境差異甚大。歷史時期,中國農民因地制宜,培育出了難以數計的地方特色農產品。截至2018 年,中國已經認定的地理標志產品已超過9800 個,其中絕大多數是農產品。這些包含自然和人文因素的地理標志產品是一種重要的文化傳承。鄉村振興的根本在產業興旺,而產業興旺的抓手在具有競爭力的特色農產品。自然與人文內涵豐富的農業特產在今天我們推進綠色發展、品牌農業的進程中可望發揮更大的作用。

6.農業聚落

人類自學會種植作物、養殖動物開始,就逐漸改變了原來逐水草而居的生活,進入村落時代。農業聚落是農民生產和生活的場所,是傳統農耕文化的重要載體,自然它們也就成了農業文化遺產的重要組成部分。村落的地理位置、民族構成及文化傳承直接關系到農業的類型和特點。

目前中國已有不少傳統村落都被遴選為世界文化遺產,如安徽皖南古村落(西遞、宏村),福建土樓(龍巖、漳州),等等。美國CNN(2015)曾經評選出中國最美40 景,其中第一名便是具有近千年歷史傳承的皖南宏村。中國原有歷史文化名城、名鎮和名村保護計劃,2012年又啟動傳統村落保護計劃,截至2019年已經有5批6819個傳統村落被列入保護名錄。與傳統文保單位不同,傳統村落今天仍然是農民生產和生活的場所,它不是凝固、平面的,而是活態、立體的。關鍵是要把握好在傳承中發展,在發展中保護的關系。

7.農業遺址遺存

如果從甲骨文算起,中國有文字的歷史不過3700年。然而,中國先民嘗試作物種植和動物馴養的歷史超過一萬年。因此,要弄清和理解農業發展的歷史脈絡及地區分異,僅僅依賴歷史文獻是不夠的,必須參考和研究日益豐富的考古發掘資料,將考古發現與歷史文獻結合起來,尤其是農業起源、農業的傳播及農耕文明歷史進程的重大歷史變遷。可能大多數遺址今天已經沒有了原來的生產和社會功能,但它們作為文化遺產對我們今天認識和理解農業的發展與變遷仍然具有重要學術價值和現實意義。也正因為如此,河姆渡和良渚文化遺址都先后入列國家重點文保單位,良渚文化遺產2019 年入列世界文化遺產。

當然,并非所有考古遺址都與農業有關或算得上農業文化遺產,很多考古遺址是綜合性的,包含多方面的文化遺存。農業文化遺產只關注具有顯著農業特色或包含重要農業遺存的文化遺產,如河姆渡、良渚遺址中稻作等農業遺存。這也是為什么江西萬年稻作農業系統、內蒙敖漢旱作農業系統(小米)被聯合國糧農組織遴選為全球重要農業文化遺產的主要依據。

8.農業景觀

農業生產是人為生存需求與自然界互動的一種經濟活動。在長期的生產實踐中,他們既順應自然,也在改變自然。這種長期互動的結果就形成了不同生態環境下各具特色、精彩紛呈的農業景觀。例如被譽為“中國最美鄉村”的江西婺源,其江灣景區被國家授牌AAAAA 景區,每年油菜花盛開時節,游人如織,成為當地農民重要經濟來源。

目前中國入列世界文化遺產和全球重要農業文化遺產的農業景觀遺產已有不少,如云南紅河哈尼梯田、廣西龍勝梯田、江蘇興化垛田、甘肅迭部扎尕農林牧復合景觀,等等。

近年來,歐美發達國家對農業和鄉村景觀遺產的重要性給予了越來越多的關注,將農業景觀遺產作為一種重要“文化資本”,加強保護工作,陸續出臺了“歐洲保護農村風景公約(Convention for the Protection of Europe’s Rural Landscapes);“泛歐洲景觀和生物多樣性策略”(the Pan European Landscape and Biological Diversity Strategy);聯合國也制定了“保護被威脅景觀的1940 號決議”(the Resolution 1940 on the Conservation of Threatened Landscapes)。這些農業景觀或壯麗,或秀美,或恬靜,又兼具豐富多彩的文化內涵,因此成為發展農業旅游和鄉村旅游的重要資源,也是推進城鄉融合發展的重要手段。如英國、德國和法國的美麗鄉村,荷蘭鮮花農場,以及日本的稻田藝術,等等。

9.農業文獻檔案

中國是四大文明古國中唯一沒有中斷,延續至今的文明。不同歷史時期留存的文獻多達12 萬種,其中僅古代各類農書即有2000多種①張芳、王思明主編:《中國農業古籍目錄》“前言”,北京圖書館出版社,2002年,第2 頁。,是世界留存古農書最多的國家。除了古代農書外,有關農業的歷史記載也包括涉及農業的文書、筆記、檔案、碑刻,等等。這些都是寶貴的農業文化遺產,它們是我們認識和理解中國古代農業及中華文明歷史變遷的重要資源。

為了搜集和保存這些珍貴的農業文化遺產,中國農業遺產研究室早在民國時期就著手編纂《先農集成》,上世紀50年代又陸續編纂了《方志農業綜合資料》《方志農業物產資料》及《民國農業剪報資料》,總數超過8000萬字。最近20年,中華農業文明研究院在先賢工作的基礎上,進一步拓展資料的來源和內容,在長期調研的基礎上陸續編撰出版了《中國農業文化遺產名錄(上、下)》《江蘇農業文化遺產調查研究》《江蘇文化遺產——農業文化遺產卷》及《中國傳統村落記憶》(30 卷,獲國家出版基金支持,目前已出版江蘇、浙江、安徽和湖南4卷)。此外,在科技部、農業部及國家社科基金重大項目的支持下,也在開展中國古代農業科技數據庫和方志農業物產數據庫的建設工作。希望這些學術基礎工程能夠有助于推進農業文化遺產保護事業的發展。

10.農業制度與民俗

農業發展僅有土地、勞動和技術是不夠的,還涉及到一系列成文和不成文的制度安排和文化影響。不同的土地制度決定農業生產的效率和農業產品分配的方式,從而影響到農業生產的激勵機制;建立在農業生產基礎上的農業倫理和民風民俗會決定農民的行為方式和互動關系。當代中國的改革開放始于農村,實際上就是土地制度的一種變革,但就是這樣一個政策和制度的變化使得中國農業在短短數年的時間中實現了從“缺吃少穿”到“倉容危機”“賣糧難”的變化。可見制度創新的重要意義。除了成文的農業制度外,不成文習慣等民風民俗,包括與農事活動有關的村規民約、農業節慶、民間藝術、農業信仰,等等,對農業和農村的穩定與發展都具有深遠的影響。鄉愁是一種文化記憶,是凝聚社會共同體的文化共識。只有民族的,才是世界的。文化的魅力就在于它的鄉土性和地域性。中國的二十四節氣已經被列入世界非物質文化遺產,云南潑水節、廣西斗牛節、遍布中國各地、各民族的豐收節、嘗新節、長桌宴等都是獨具風情的農業文化資源,在今天的鄉村振興和鄉村旅游的發展中皆可望發揮積極的促進作用。

農業文化遺產學重要支撐學科

因為農業文化遺產復合性和交叉性的特點,農業遺產的研究在研究資源的獲取、研究手段和研究方法的利用方面必然體現出多學科交叉融合的特征,歷史學、農學、生態學、考古學、民族學、民俗學、旅游管理學等多學科資源和研究方法都需要學習和借鑒。也只有這樣,農業文化遺產才能展現其全貌,農業文化遺產的保護、傳承與發展才能取得實效。

綜上所述,農業文化遺產是一個物質與非物質文化的綜合體系。由于農業是中國古代主導產業,全國80%以上的人是農民或生活在農村,農業文化涉及到農業生產和農村生活的方方面面。又因為中國傳統農業歷來是農桑并舉、農牧結合、耕織結合的大農業概念,因而農事活動包括動物與作物生產的各個方面。

農業生產復合性和交叉性特點決定了農業文化遺產的復合性和交叉性,它與其他文化遺產之間你中有我,我中有你,既有區別,也有聯系。這也決定在農業文化遺產研究和保護的過程中,要有包容的胸懷和開闊的視野,不能畫地為牢,自我約束。農業文化遺產的廣布性、復合性、交叉性、分散性以及弱質性特點,也決定了農業文化遺產保護必然是一個系統工程,需要政府、農民、社會、市場及學術界方方面面的共同努力,應該設定統一目標,通力合作,雖多方管理,多元投入,但要分工合作,協調行動,避免重復建設。只有大家齊心協力,久久為功,中國農業文化遺產保護事業才有可能長期健康發展,為鄉村振興和中國文化的傳承做出應有的貢獻。