栽植方式對西洋參生長量的影響

汪本龍 傅松玲 王兆成 劉華 任杰

摘要[目的]研究栽植方式對西洋參生長量的影響。[方法]通過對比西洋參在林下容器苗栽植、林下裸根苗栽植和大棚裸根苗栽植3種栽植方式下地上部分和地下部分的生長量,找出適于西洋參生長的栽植方式。[結果]3種栽植方式下西洋參株高的年凈生長量差異顯著,表現為林下容器苗﹥林下裸根苗﹥大棚裸根苗;林下容器苗栽植和大棚裸根苗栽植的西洋參主根粗顯著大于林下裸根苗栽植的西洋參;須根數、根鮮重、根干重表現為林下容器苗﹥大棚裸根苗﹥林下裸根苗;而根部含水率表現為林下裸根苗﹥林下容器苗﹥大棚裸根苗。[結論]林下容器苗栽植的西洋參生長及產量較高,適于規模化栽植。

關鍵詞西洋參;林下栽植;容器苗;裸根苗

中圖分類號S567.5+3文獻標識碼A

文章編號0517-6611(2019)01-0182-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2019.01.054

開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

西洋參(PanaxquinquefoliumL)為五加科人參屬多年生宿根草本植物,又名花旗參、西洋人參,原產于加拿大和美國[1]。因其根部富含生理活性物質——皂苷、揮發油、多糖等,具有顯著的藥用和保健價值。在利益驅使下,18世紀末期對其掠奪性采挖,導致野生西洋參種群數量驟然下降,瀕臨滅絕[2]。人工引種栽植西洋參可以彌補市場需求。安徽省金寨縣從19世紀80年代開始引種西洋參,主要為大棚栽植和林下仿野生栽植2種方式。大棚栽植的投入成本較高,一般15萬元/hm2[3],且易受病蟲害影響,品質相對較差。而林下栽植具有西洋參生長的仿野生生境特性,具有低成本、病蟲害少、品質高的優勢,但產量相對較低。為了明確栽植方式對西洋參產量的影響,筆者選擇大棚裸根苗栽植、林下裸根苗栽植和容器苗栽植3種方式,對比其地上部分和地下部分的生長量差異,了解栽植環境和栽植方式對西洋參生長的影響,旨在為西洋參增產增質栽植提供理論依據。

1材料與方法

1.1試驗地概況

試驗地位于安徽省六安市金寨縣燕子河鎮楊樹村,該區屬于北亞熱帶濕潤季風氣候,氣候溫和,四季分明,年平均氣溫14~15℃,年降雨量1300mm以上,無霜期約270d。土壤為山地黃棕壤,pH5.5~6.5,試驗地海拔700~800m。

1.2試驗材料

試驗所用西洋參為2年生,種苗長勢相對一致,須根完整、表面無破損、蘆頭完好、無病斑。

1.3試驗方法

在西洋參移栽前,先對確定好的栽植區進行整地消毒,并對填充容器進行土壤消毒。于2016年10月30日—11月5日進行種苗栽植。栽植時,將西洋參置于50%多菌靈300倍液中浸泡15min消毒,取出瀝干后移栽至栽植區。林下和大棚的環境因子見表1,試驗設計栽植過程見表2。

做好移栽后,必須按時撫育管理,對3組試驗地進行一致的打藥、除草、澆水、施肥等操作。采用隨機抽樣,在林下裸根苗栽植區、林下容器苗栽植區、大棚裸根苗栽植區各選擇10株生長狀況基本相同的樣株,作為試驗測量對象。

1.4測定項目與方法

分別于3個栽植區中,對固定樣株使用游標卡尺和卷尺測量其株高、莖粗、小葉長、小葉寬、小葉數等。將3個栽植區的西洋參樣株采挖后帶回實驗室,清洗干凈根部泥土,使用游標卡尺和卷尺測量根部的長度和粗度。

將清洗干凈的西洋參根部自然瀝干,用電子天平稱量其鮮重,之后將其裝入信封做好標記,放入60℃烘箱烘干12h左右,直至恒重,再用電子天平稱量其干重,利用公式(1)計算其含水率。

含水量=(鮮重-干重)/鮮重×100%(1)

1.5數據分析

利用Excel整理數據,采用SPSS20.0進行不同栽植方式下西洋參生長的方差分析。

2結果與分析

2.1栽植方式對西洋參地上部分生長的影響

經過1年的栽植,3種栽植方式下西洋參地上部分凈生長量見圖1。由圖1可知,3種栽植方式西洋參株高凈生長量存在顯著差異((P<0.05),林下容器苗栽植是大棚裸根苗栽植的1.41倍,是林下裸根苗栽植的1.25倍;林下裸根苗栽植是大棚裸根苗栽植的1.13倍。而3種栽植方式地徑生長量差異不顯著(P>0.05)。林下栽植的西洋參容器苗和裸根苗的葉片長度和寬度分別在9和5cm以上,比大棚裸根苗栽植高,但其差異不顯著(P>0.05);3種栽植方式下,西洋參的小葉數無顯著差異(P>0.05)。

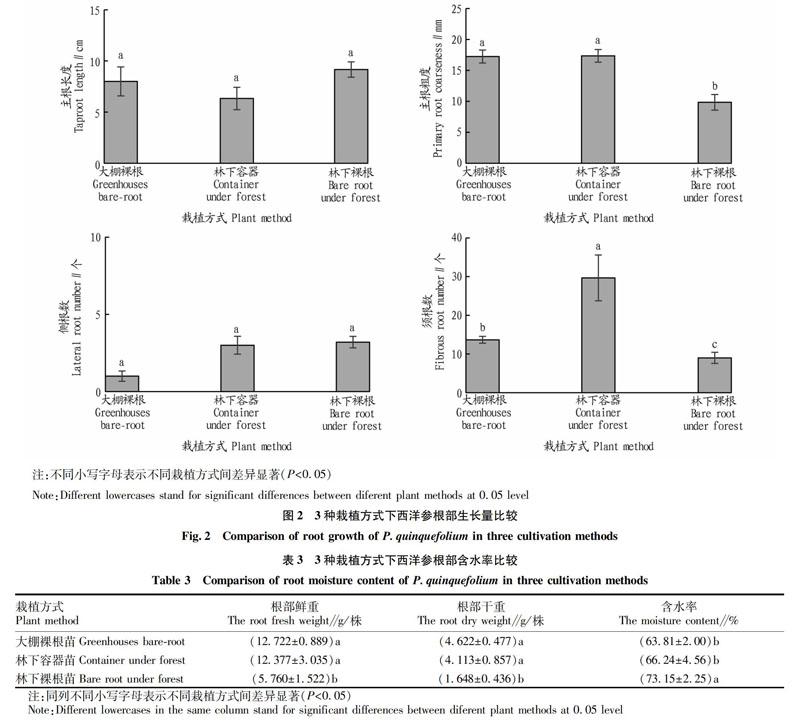

2.2栽植方式對西洋參地下部分生長的影響

3種栽植方式根部生長量見圖2。由圖2可知,大棚裸根苗、林下容器苗、林下裸根苗3種栽植方式西洋參主根長度和側根數無顯著差異(P>0.05);但在主根粗度方面,大棚裸根苗和林下容器苗栽植顯著優于林下裸根苗栽植(P<0.05);在須根數方面,3種栽植方式差異顯著(P<0.05)。林下容器苗栽植的須根數是林下裸根苗栽植的3.3倍,大棚裸根苗栽植的須根數是林下裸根苗栽植的1.52倍。

由表3可知,大棚裸根苗和林下容器苗栽植的西洋參根部鮮重、干重顯著高于林下裸根苗栽植的西洋參(P<0.05),且含水率顯著低于大棚裸根苗栽植的西洋參(P<0.05)。林下容器苗栽植的西洋參根部干重是林下裸根苗栽植的2.5倍,含水率是林下裸根苗栽植的90.6%。

3結論與討論

(1)比較大棚裸根苗栽植和林下裸根苗栽植的西洋參生長量,林下裸根苗栽植的西洋參地上部分生長量高于大棚裸根苗栽植的西洋參,但具有主要藥用價值的根部生長量差于大棚裸根苗栽植的西洋參。造成這一結果的主要原因可能是溫度、光照、水分的不同。

溫度是作物生長的重要環境因子之一[4]。相比較遮陰棚栽植,大棚栽植的環境溫度和土壤溫度較高,人參生長物候期延長,根重明顯升高[5]。另外,設施栽植可以控制遮光材料的透光率,當光照從5%增加到30%時,達到西洋參生長的光飽和點,西洋參根干重迅速增加[6-7]。土壤水分也直接或間接影響根系的發育,1~3年幼參土壤水分含量在20%~27%時生長最佳[8]。另外,張亞玉[9]研究表明,相同年份,林下參和野山參的皂苷含量相似,且含量比例也相同。林下裸根苗栽植和大棚裸根苗栽植的土壤不同,腐殖質土種植的人參皂苷含量高于農田土種植的人參皂苷含量[10]。雖然林下裸根苗栽植的西洋參產量沒有大棚裸根苗栽植的西洋參產量高,但林下裸根苗栽植的西洋參品質更好。

(2)對比林下裸根苗栽植和林下容器苗栽植的西洋參各項生長指標,林下容器苗栽植的西洋參總體優于林下裸根苗栽植的西洋參,尤其是西洋參的鮮重、干重明顯高于林下裸根苗栽植的西洋參,而含水率低于林下裸根苗栽植的西洋參。金寨地區夏季多雨,年平均降雨量較高,林下多植被,土壤蓄水量較大,因此林下裸根苗栽植的西洋參含水率較高;而林下容器放于地面上,雨水可以及時排出,容器內土壤濕度相對較低,導致林下容器苗栽植的西洋參含水率較低。此外,土壤濕度過大會使西洋參根重減少5%~15%[11],且容易造成爛根。林下整地種參常有樹木根系上返到地面競爭水肥的現象,導致西洋參減產[12]。

容器的尺寸會影響植物在確定時間內所能達到的規格和質量,容器太小植物在生長季會出現根系生長受阻的現象[13],這就是西洋參容器苗根部粗短的原因。另外,容器越深排水效果越好,排水不良可能導致植物的根毛死亡,影響植物對營養和水分的吸收[13]。容器的顏色也對植物生長有一定影響,黑色容器可以增加容器土壤溫度,有利于西洋參生長。林下太陽輻射對人參的形態特征及光合生理特性均有較大影響[14],都是處在相同的林下環境中,且都是腐殖質土壤,容器苗栽植西洋參不僅產量高,而且處在林下環境人參皂苷等含量也比大棚裸根苗栽植的西洋參含量高。

(3)雖然林下容器苗栽植和大棚裸根苗栽植西洋參產量均較高,但林下容器苗栽植具有更高的效益。在生態效益上,林下容器栽植西洋參不會大面積擾動林下土壤,達到林藥兼收的目的;在經濟效益上,林下容器苗栽植西洋參成本更低,且市場更好,價格更高;在社會效益上,林下容器苗栽植西洋參可以通過更換容器土壤繼續栽植,且可以防止鼠害等,具有很大的推廣價值。因此,林下容器苗栽植方式更加適合西洋參的推廣栽植。

參考文獻

[1]劉芳.西洋參林下種植技術[J].南方農業,2018,12(3):52-53,55.

[2]魏曉雨.西洋參成功引種后化學成分和遺傳穩定性研究[D].長春:吉林農業大學,2015.

[3]臧日華.淺析西洋參的經濟價值及發展狀況[J].特種經濟動植物,2007,10(9):39-40.

[4]周長吉.現代溫室工程[M].北京:化學工業出版社,2004:3.

[5]于立娟.人參設施生產中溫度環境的研究[D].長春:吉林大學,2008.

[6]高海燕,王井源,韓蓮花,等.人參設施栽培研究進展[J].安徽農業科學,2013,41(12):5265-5266,5271.

[7]PROCTORJTA,PALMERJW.OptimallightforgreenhousecultureofAmericanginsengseedlings[J].Journalofginsengresearch,2017,41(3):370-372.

[8]程海濤,張亞玉,張連學,等.土壤環境與人參生長關系的研究進展[J].中藥材,2011,34(2):313-317.

[9]張亞玉.不同生長環境下人參根區土壤肥力特性研究[D].沈陽:沈陽農業大學,2016.

[10]劉哲,王南,武曉林,等.不同土壤環境下種植的人參皂苷含量的比較分析[J].安徽農業科學,2010,38(2):737-739.

[11]THOMASSCLI.土壤水分對西洋參生長的影響[J].特產研究,2000(4):60-62.

[12]劉琪璟,戴洪才,王賀新.林下人參生理特性和生長與林內生態因子的關系[J].應用生態學報,1997,8(4):353-359.

[13]章銀柯,包志毅.園林苗木容器栽培及容器類型演變[J].中國園林,2005(4):55-58.

[14]郝乘儀,李妍.林下參研究進展[J].吉林醫藥學院學報,2011,32(2):105-108.