詩性的棲息 根魂的守望

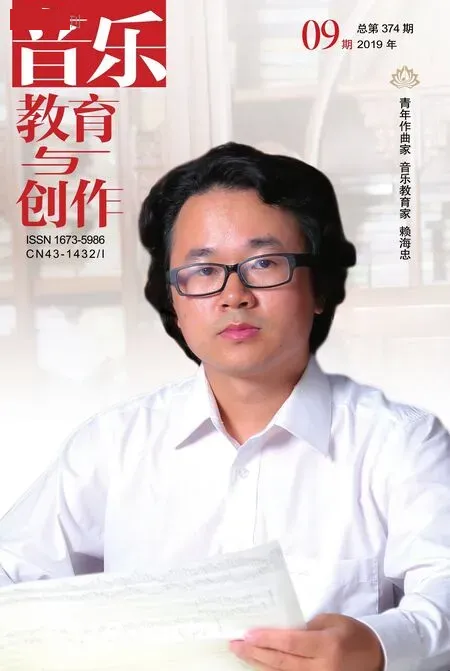

——青年作曲家賴海忠作品評述

□ 周寧波

與青年作曲家賴海忠先生結緣是在2009 年秋,那時我們共同在星海音樂學院研究生部攻讀作曲碩士學位,他比我高兩級,為吾兄長。回憶起那段往事,我們意氣風發、風華正茂,對生活、對創作、對未來充滿了無限的憧憬與激情。在那段歲月里,我們討論創作與生活的各種關系;我們討論各種風格的作曲家的技術與觀念;我們討論不同時期不同音樂風格產生的根源;我們反復打磨彼此創作過的每一個音樂作品;我們憧憬藝術形態發展的未來方向等等。

現任職于廣州工商學院音樂系的青年音樂教育家賴海忠,1985 年出生在廣東普寧市梅林鎮的一個叫毛領村的小村落,后來我還有幸造訪過這個這個雖然偏僻但山清水秀、人杰地靈的小村落。

讀書期間,他總是跟我講起他人生的艱辛與幸運。他是一個感恩的人,他跟我講述每一位從他身邊經歷的人,每一位曾經幫助過他的恩師。講述每一個自己創作過的作品,現場演出的、錄音錄像的,我似乎從來沒有錯過分享他的每一份精彩。

2006 年,他的改編作品古箏彈唱《枉凝眉》、葫蘆絲三重奏《情深意長》,隨著名古箏演奏家、教育家張婧在北京金帆音樂廳首演,并獲得著名作曲家劉文金先生的好評。

2008 年,在肇慶學院音樂學院舉行“賴海忠器樂作品音樂會”,全場自己演奏了其鋼琴獨奏作品《圣母與邪》 《藝術家的憂郁》;鋼琴與古箏《嘎達梅林隨想曲》;鋼琴獨奏作品《種子日記——日夜》 《中國主題回旋曲》等。

2013 年,星海音樂學院音樂廳“房曉敏教授作品音樂會”上演其藝術歌曲《小百靈》與《浪淘沙?懷舊》,其中《浪淘沙·懷舊》在2015年發表于《音樂創作》。

2018 年,攜其學生四人于東莞玉蘭大劇院交響樂廳舉辦師生交響樂作品音樂會,由珠江交響樂團演奏,音樂會演出了其與學生的七部作品。賴海忠的管弦樂曲《南粵遺風》,其素材吸收了廣東化州民俗《年例》的個性化元素與特色因子,音樂會上的演奏引起了觀眾的強烈反響。

縱觀其生活與作品,不難發現其獨有的一些特質:現代作曲技法的運用與音樂可聽性的平衡,達到對音樂藝術中的詩性表達;扎根嶺南音樂文化土壤,文化藝術中對“根”的探求;創作與教育同舟共濟,追求“嶺南樂派”大情懷。

一、現代作曲技法的運用與音樂可聽性的平衡,達到對音樂藝術中的詩性表達

賴海忠認為,音樂跟語言一樣,都是人類智慧的表達方式,而技術是表達的重要手段。作曲技術的發展過程就像是一條河,從時間的角度上看,它流過了古代、近代和現代,正在當代流淌。

你若從河中取水一瓢,表面看上去僅一瓢,實際上內在聯系錯綜復雜、千絲萬縷。比如說,同一條河,同一個位置,一百年前取水一瓢與當下取水一瓢,此水必然不同于彼水,這是時間上的原因產生的水與水差異。比如說,同一時間,在黃河與尼羅河各取水一瓢,也必然此水不同于彼水,這是區域的原因產生水的差異。這些不同風格不同特征的音樂形態,實際上都存在著不同技術的表達方式。作為一位作曲者或者一位教育者,首先需要自己全面而熟練地掌握這些技術及其表達方式,這是基礎,然后在這個基礎上,實現對技術的超越,或者說從技術中解放出來,最終通往自由的終點。

在賴海忠的創作理念中認為,作曲者先修習全面的技術,然后讓技術為創作所用,技術為民族文化表達所用,用譚盾的話說便是:中國傳統文化的世界性表達,或者說是世界性技術的中國文化表達。這個在其作品中是非常常見的。

在其鋼琴與男高音獨唱作品《浪淘沙·窗外雨潺潺》中,便可以窺其在藝術上的這方面的追求。

南唐后主南唐亡國后,李煜被俘入宋,“日夕以淚洗面”,李煜直悟人生苦難無常之悲哀,真正用血淚寫出了亡國破家的凄涼和悔恨;并把自身所經歷的慘痛遭遇泛化,獲得一種廣泛的形態與意義,通向對于宇宙人生悲劇性的體驗與審視,所以其言情的深廣超反映亡國之痛,哀婉凄涼,意境深遠,極富藝術感染力。

該作品講述一個雷雨交加的夜晚,李煜駐足窗口,窗外雷雨交加、一片漆黑、門簾外傳來雨聲潺潺,濃郁的春意又要凋殘。羅織的錦被受不住五更時的冷寒。只有迷夢中忘掉自身是羈旅之客,才能享受片時的歡愉。獨自一人在暮色蒼茫時依靠畫欄,遙望遼闊無邊的舊日江山。離別它是容易的,再要見到它就很艱難。像流失的江水凋落的紅花跟春天一起回去也,今昔對比,一是天上一是人間。

從音樂表現手法上看,該作品使用多種音樂表現手法:音簇、音色、線性、非線性、點描等。

上例作品運用音簇等現代技法來表現夜晚的陣陣雷聲,由遠至近,用音色描繪的手法結合五聲性旋律的線性手法,既刻畫了中國古代宋代的人文意境,又刻畫了雨聲陣陣的情景。

從調性手法上看,全曲運用了泛調性的調性手法,全曲運用了七個調,這七個調分別F/a/d/G/F/d/D/A/a 等八個調而成,而最能顯示其技術高明的是,在整個多調性轉換的過程中,一氣呵成,并沒有讓聽眾察覺到調性的轉換,其做到了對調性的布局達到自然、無痕跡的效果,這也是其技術和藝術追求。更有意思的是,他將民族五聲調式與西洋大小調做了很好的柔和,使得其共同為音樂表達服務。

從音樂形態上看:現代性技術下的傳統元素表達。

上圖方框內表現詩人李煜在矛盾中的自我掙扎,最后發出對江山對國民的吶喊,這個方框內的音調與節奏律動來自于中國傳統的戲曲的律動,類似于一位王者發出的吶喊之聲,但其音調建立在多音調之中,達到了良好的藝術效果。在賴海忠的作品中,技術是沒有界限的,融和中西、古今共同為音樂表現內容而存在。

二、扎根嶺南音樂文化土壤,文化藝術中對“根”的探求

賴海忠認為:作曲者,獲得作曲技術能力以后,最關心的問題是:音樂要表達什么?大家都知道,真正的音樂是真實地表達人民的心聲。藝術形態來源于生活而又高于生活,從作曲上看,作曲家的人生經歷以及生活所在的文化環境是產生創作內容和表達的根源,可能每個人的生活閱歷不同,感受便會不同。但是他們身處的人文環境是相同的,相對嶺南人而言,他們共同生活在厚重的嶺南音樂文化之中,而對嶺南音樂文化的學習對于每一位作曲者來講,實際上就是一個“培根鑄魂”的過程。在“培根鑄魂”的過程中,如果能夠發揮作曲家成長的人文優勢,使得作曲家的創作表達跟語言表達一樣,將嶺南音樂的表達做成類似于母語式的表達,這對作曲家作品風格的形成,以及對嶺南音樂的傳承與發展都是極其有意義的。

從賴海忠的作品,或者2018 年賴海忠師生交響音樂會的節目單中皆可以看出其對嶺南音樂文化之創作根魂的重視。在這場師生交響作品音樂會中,共七首管弦樂作品有三首來自于嶺南題材或者素材,分別為:呂嘉文的管弦樂曲《沙腰妹》,廣東連南瑤族《沙腰妹》,采風而得;呂嘉文的管弦樂曲(樂隊與合唱):《落水天》,廣東民歌《落水天》素材寫作而成;賴海忠的管弦樂曲:《南粵遺風》,素材來自有廣東化州民俗《年例》。在其中作品,嶺南文化的符號特征處處可見。

上例音樂主題由雙簧管獨奏,類似于一支嗩吶,其韻味濃郁,此曲素材取自于廣東粵西化州民俗《年例》。

除此之外,賴海忠匠心獨運地將一些嶺南民間樂器演奏方法與內容也被探索性地運用到管弦樂隊之中,并取得了良好的藝術效果。如下例:

三、創作與音樂教育教學同舟共濟,追求“嶺南樂派”大情懷

在音樂教育教學方面,賴海忠堅守“嶺南樂派”大情懷,以兒童作曲學習者(8 歲左右) 為對象,堅信兒童將會成為未來“嶺南樂派”的重要力量。圍繞著自我的思考與理念進行了探索。其作為“嶺南樂派”的踐行者,用自己的方式和行動來為“嶺南樂派”做出自己的詮釋。在技術培養的過程中,堅持嶺南音樂的母語式培養。尤其在后者,他不斷探尋以傳統抒寫當代的方式與路徑。

對嶺南音樂文化的學習主要有兩種途徑:一方面接觸嶺南音樂文化的主體,參與嶺南音樂文化的活動;另外一方面是匯集整理嶺南音樂原始資料或數據進行文本學習。第一方面是帶領兒童進行田園作業、采風,直接拜訪民間藝術家,參與到藝術形式之間,使得可以直接觸摸到實際的音樂形態,并增加自己的生活閱歷。第二方面是以文化收集的方式匯集嶺南音樂的書譜、劇本、史料、唱片等嶺南音樂文化遺產,然后建立一個供孩子們一邊學習技術一邊學習嶺南文化的環境。

通過學習,2018 年與珠江交響樂團合作的那場音樂會,是賴海忠從事教育方面的探索的一個新起點。人們相信他一定堅守藝術,不忘初心,牢記使命,砥礪奮發,踏樂前行。