英國大憲章稅收法定原則

劉亞委

河北大學政法學院,河北 保定 071000

在西方國家,稅法的基本理念和根本原則是稅收法定,具有普遍指導意義和普遍的約束力,并貫穿稅收法律實施的全過程;稅收法定所包含的民主契約精神,是近現代性憲法精神之一,也是稅收在憲法方面的集中反映。納稅是公民基本義務,征稅是國家財政的重要來源,處理好二者之間的關系始終是各國的核心問題,這對于維護社會穩定,國家繁榮昌盛有著巨大的作用。因此,西方主要國家對稅收問題極其重視,在憲法及其憲法性文件中明確規范征稅、納稅主體的權力和義務,明確兩者之間的界限;尤其強調在法律的范圍之內行使稅收權力,征稅雙方的權利和義務必須要有法律為依據,任何人都沒有逾越法律的權利。這使稅收法定原則具有憲法的本質特征,進而稅收法定寫入憲法也就有理論上的依據;比如,最早把稅收法定寫進憲法的國家——英國。

一、稅收法定原則概

(一)稅收法定原則的起源

早在1066年,英國國王威廉一世推行政治制度改革,首先在英格蘭進行試點改革,試圖建立依據土地分封為基礎的君臣分封制度。由此導致的結果就是君王直接管控的資源極少,與整個英國經濟總量所比,所占有的比重較低,君主自身的財政收入幾乎難以承受整個王室的支出需要。1180-1220年,英國出現嚴重的經濟危機,通貨膨脹蔓延全國,谷梁、毛制產品等價格與以前相比上漲2倍到3倍。與此同時,整個王室和軍隊開支增加3倍。在通貨膨脹環境下,至12世紀,英國國王個人的財政收入已經步履維艱。王室財政收入逐漸減少,但王室的支出確日益增加,面對這樣的矛盾問題,當時的統治者實施極端的財政政策,創設新的稅收種類,提高正在實行的稅種稅率,采用大量不合理的做法,最后出現王室與整個英格蘭的敵對的局面。到1188年,英國國外亨利二世采取稅收擴張的政策,以傳統的收入的基石,用新的稅種(動產稅)來替代已經不能征的稅種(丹麥金),表面上補充王室的財政收入,但為后來的革命埋下隱患。理查一世時期(1189年-1199年),全國蔓延的通貨膨脹非常嚴重,在此期間又發生“十字軍東征”和“理查一世被俘”等事件,軍隊開支和王室的支出耗費巨大,英國王室也同樣采取稅收擴張政策,征收梨頭稅,以此來緩解當時的財政困局。直到約翰王朝(1199—1266年),約翰常年對外進行擴張,稅種的稅率百倍的上漲。約翰的財政稅收政策完全肆意妄為,打破已有的傳統慣例,即“征稅必須獲得納稅人同意”和“國王靠自己收入生活”,完全喪失稅收契約精神,成為“壓死駱駝的最后一根稻草”。

歷經近30年的肆意征稅,男爵的利益不斷受到政府的侵犯,英國封建王朝與男爵的矛盾不斷加深。1215年,所有的問題集中爆發,迫使約翰限制自身的權力。于是在1215年6月,在泰晤士河畔的草坪上,約翰被迫與25位男爵貴族代表談判,經歷四天四夜,最終簽訂一份和平協議,即后來的《大憲章》。在文中首次確定稅收法定原則制度的雛形。

(二)稅收法定原則的內涵

目前,起源于英國的稅收法定原則是國內外學界所認可的,但是國外學術界對“稅收法定原則”一詞確不能直接翻譯出來,只有極少數專業的稅法學者對英國早期的財政稅收制度進行概括性總結。在西方學者的眼中,財政的發展在某種程度上是作為憲法發展史的其中一部分,不能夠把其孤立起來,進行單獨的研究,二者的發展應該是相輔相成的。與財政制度相關的學者著作很多,但是真正從全方面、系統性的角度對國家財政制度進行考察的極少。但是無論如何,從英國開始,稅收法定原則在憲法中確定下來,其所體現的內涵與當今的稅收法定原則有異曲同工之處。稅收法定原則是指征稅和納稅等稅收行為,必須要在法律的大框架之下,否則,任何行為都是違法的。

學術界對于上述內容已經達成基本的共識,但是對稅收法定原則延伸的理解,存在著一定的爭論。國內部分學者認為,雖然稅收法定在各個國家的法律中規定大相徑庭,但稅的征收必須有法律為依據;開征的每一個稅種都要有相應的稅法規定;稅法包括的稅收主體、權力和義務、稅收范圍等要在法律中給予明確;依法律為依據,稅收有關機關進行征稅,無裁量權;侵犯納稅人合法權益的,納稅人依法有權獲得相應的救濟。筆者認為稅收法定原則,通俗講就是凡是涉及到稅收方面的法律問題,都要在法律的框架內去處理;無論是征稅還是納稅,沒有法律作為依據,國家不能征稅,任何公民不能納稅。

二、英國大憲章中的稅收法定原則

(一)《大憲章》中主要稅收條款

英國《大憲章》全文由引言、63條法律條文、見證人以及日期四部分構成,所涉及的范圍比較大。為更好的研究稅收政策,按照條文順序,將其中主要的條款陳列如下:

1.領地繼承稅

第2條:任何伯爵、男爵或其他因服軍役而從朕處直接獲得王室封地者一旦亡故……按照原先的封地常例少繳續租費者,可以少繳。第3條:然而,上述任何人之繼承人如尚未成年并處于受監護狀態,成年后即可享有繼承權,不必繳納替補費或契約變更費。

2.免服兵役稅和捐助金

第12條:未經全國廣泛協商不得在朕之國家征役金或派任何捐助……向倫敦市攤派之捐助,以相同方式處理。第14條:為就便派相(上述三項捐助除外)或延收代役金事宜進行全國廣泛協商……議事之日所議之事將根據與會者之決議執行。第29條:任何騎士若愿意自自己在城堡站崗……騎土服軍役之天數將從其站崗之天數中扣除。

3.通行稅

第41條:一切想在英格蘭做買賣之商人均可按古老且合法之常例安全無憂地出入英格蘭……對方商人在我方也會安然無恙。

4.法律的執行

第61條:鑒于為了上帝,為了國家進,為了更好地消彌朕與男爵們之間所出現之不合……朕任何時候都不會利用這種事和通過第三方利用這種事。

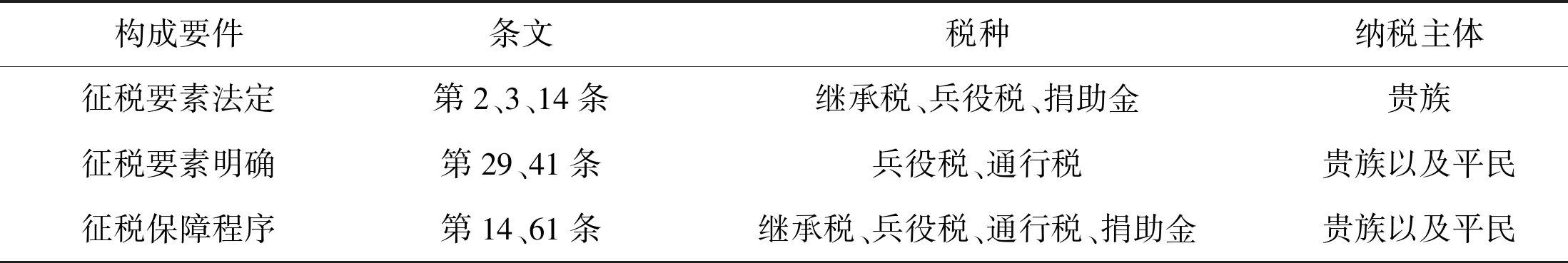

從稅收法定的結構分析,英國大憲章稅收法定的體現如下:

構成要件條文稅種納稅主體征稅要素法定第2、3、14條繼承稅、兵役稅、捐助金貴族征稅要素明確第29、41條兵役稅、通行稅貴族以及平民征稅保障程序第14、61條繼承稅、兵役稅、通行稅、捐助金貴族以及平民

從上面的表格中可以看出,《大憲章》本身所具有的局限性:

第一:全文涉及的稅種和納稅對象有限,不能全部涵蓋所有稅種和全體國民,與當時的社會發展有很大的出入,存在很大的弊端,不能整體體現稅收法定的涵義。

第二:涉及的稅種中,只有兵役稅滿足稅收法定原則的要素構成,其余的稅種規定都不符合稅收法定原則的條件;也就是說稅收法定原則在大憲章中得到完整闡述的稅種是兵役稅。

第三:《大憲章》是約翰和男爵達成的協議,涉及到稅收條文也是以男爵的利益為主。從根本上來說,更側重于保護男爵的利益。

《大憲章》僅簡單的規定繼承稅、兵役稅、捐助金以及通行稅等稅種,規定的稅種數量有限,并不能完全體現稅收法定原則的基本精神和內涵。但是,從涉及稅收的法條中可知,已經基本確立稅收法定原則制度的雛形,即從兵役稅稅種可體現出來。同時,封建貴族和國王也進行妥協,對直接關系到切身利益的稅種,力爭到底;對于其他與自身利益關系不大,負擔小的稅種,一定程度上保留國王可以繼續自由征稅的權力。

(二)《大憲章》中稅收法定原則的意義

《大憲章》作為憲法領域具有里程碑意義的法律文件,在英格蘭稅法以及憲法領域發展史上都具有重大意義,其中確立的稅收法定原則思想是封建貴族和君王的產物,體現稅收契約意識,在一定程度上也是封建貴族的勝利。在學術界內,1215年的《大憲章》是稅收法定精神的最早體現,這是大家所公認的。此時的《大憲章》實質上已包含國會本身所含有的基本性質——征稅權,民主自由的思想得到一定程度上的發展。不可否認的是,《大憲章》是封建貴族與國王約翰共同簽署的法律文件,具有強制性、國家意志性,具有法律規范的性質,是英國法律史上的一部分,被認為是英國憲法史上最早的、有關憲法的法律規范文件。所以,《大憲章》中所體現的有關稅收精神可以被認為是稅法的基本原則之一。

因此,現在我們在分析《大憲章》的自身地位和作用的時候要格外慎重。從貫徹英國的發展史,再探討《大憲章》對稅收方面的重大貢獻,筆者總結出以下幾個比較中肯的結論:

第一,《大憲章》中所體現的稅法精神只是表明稅收法定思想開始出現,并沒有真正到達“稅收法定”的理想階段,但是從思想上破例出現“王在法下”的自由契約的傳統意識,促成稅收法定的初次形成,所以,英國《大憲章》所體現的稅法精神應該是稅收法定原則的大致輪廓。

第二,《大憲章》在性質上還是一部封建時代產物,雖然是法律文件,其目的還是在于保護傳統社會下封建貴族的利益,然而封建貴族自身有天生的優越性和眼光的狹隘性,他們不能夠代表廣大平民的意志,無法做到真正保護平民的合法利益。所以,《大憲章》所包含的稅法精神只代表部分人的意志,并不具有真正的廣泛性和民主性。

第三,《大憲章》作為英國里程碑意義上的法律文件,其地位和影響力是巨大的。它首次以成文法的形式把法律形式的契約的模式確定下來,使國王肆意妄為的征稅權回到與公民談判的機制上;盡管這一部分公民只是少數的貴族,但所體現的實質符合稅收精神的本質要求。雖然這只是剛剛形成還不成熟,但《大憲章》表現出來的稅收精神,即稅收法定主義,對當時英國的封建政治制度和社會秩序起到加強的作用,并且宣揚民主契約自由、法律至上的精神,對后來稅收法定確定和發展以及議會制度的完善提供強有力的法律依據和思想基礎。

英國《大憲章》自其產生之后一直到從后來的光榮革命,君王利用手中的權力數次對此打壓,出現頒布—廢止、頒布—廢止的無限循環。實踐證明,《大憲章》是一部深得人心的法律文獻,歷經實踐的洗禮而存活下來。它所帶來的影響遠遠超過當時的特定階段、特定稅收問題;成為英格蘭自由精神的象征。

三、英國稅收法定原則對我國的經驗與啟示

縱觀人類的發展史,保障社會秩序、促進民族和國家的發展都離不開稅收政策,這是歷史實踐總結出來的結果。古希臘和羅馬的輝煌得益于合理的稅收政策;近代英國內亂、法國革命以及美國獨立戰爭損毀于專斷的稅收政策;二戰后日本和德國的迅速崛起依靠于民主的稅收政策。因此,從古到今,如何控制稅收一直都是人類必須要面對的直接問題。歷史實踐證明,在一個國家政治制度中,公民是國家的主人,政府的征稅權是公民賦予的,權力缺少監督就會被濫用,所以要用法律制度去明確公民與政府之間的關系,構建一個有效的制約機制,確保公權力合理使用。

(一)征稅權回歸全國人大及其常委會——稅收法定最本質特征

當今世界,稅收法定是各國普遍認同的觀念。無論是稅收法定的起源國英國還是其他國家,有關稅收立法都是通過議會或者最高立法機關進行,而我國大部分稅收規定都是最高行政機關制定,很顯然這稅收法定的理念不相符合。同時,在行政權力不斷擴張的今天,要加強對行政權的監管,進一步的保護公民的合法權益。因此,要盡快讓征稅權再次回到全國人大及其常委會,提高立法位階,增強立法權威。

同時,還建議在全國人大下設立專門的財稅委員會,統管全國的財政稅收方面的法律問題。在如今的市場經濟下,稅法對國家財政的收入和社會資源的再分配有著重要作用,是國家財政的主要來源;同時稅法制度的建立本質上具有天然的專業性和重要性的需求,有關稅收法律的建立、發展和完善顯的更加重要。稅收法案在我國所具有的特殊性,稅收法律制度不健全,立法任務艱巨而繁重,同時還要處理好立法機關與行政機關在實踐中的沖突,保證二者之間的平衡,其中一個有效的方法就是在全國人大下設立專門機構——財稅委員會。

(二)稅收法定原則寫入憲法——稅收法定的根本依據

從英國《大憲章》開始,稅收入憲已經走過八百多年的歷史,經得起歷史和實踐的考驗,很顯然,這樣的規定是符合社會的發展趨勢的。從《大憲章》到《權力法案》,英國的稅收法定理念得到豐富的發展和實踐,在稅收領域引起一股潮流,以至于后來西方國家進行稅收制度改革,建立和完善稅收立法都帶有英國稅收法定的時代烙印。如今,市場經濟的快速發展,全球市場已經建立,國與國之間的交流更加頻繁和密切。商品經濟發展的產物——政治法律制度,也在各國間進行大規模的移植,這是時代發展的趨勢。例如稅收法定原則,美國憲、法國憲法以及日本憲法都涉及到稅收法定的相關規定。西方各國基本上把稅收法定都寫入憲法,用憲法這一根本法給予保障,讓稅的征收符合民意,也是民主和自由的一種體現。

我國憲法涉及到稅收的條文僅有一個,即第56條規定:“中華人民共和國公民有依法納稅的義務”。很顯然,這樣規定不僅與社會的發展相悖,不符合民主和自由精神;而且暴露出很多存在的問題,比如立法滯后、位階太低等等,簡單的一句話不能涵蓋所有千變萬化的情況,當憲法存在問題時就要去修改和補充。因此,為更好的建設法治國家和法治政府,稅收法定應該寫入憲法,這是實施稅收法定的根本依據。由憲法作為根本法統籌其他法律法規,增強憲法權威。例如:2018年5月底,中國出現明星為少繳稅款而簽訂“陰陽合同”的事件,一時在社會上引起軒然大波,后來國家稅務總局積極的采取相關措施。這件事情的發生也反映當今世人對憲法的不尊重,漠視憲法權威。所以有必要對稅收法定進行從新定位,寫入憲法。

(三)多個稅種規定上升為法律——稅收法定的基本制度保障

目前我國存在有18個稅種,除個人所得稅、企業所得稅、車船稅、船舶噸稅、環境保護稅、煙葉稅以及車輛購置稅和占地耕用稅這8種稅種由法律規定外,其余的10個稅種都是國務院以條例的形式進行規定的,由此可知,國務院在稅收方面的權力過大。任何一種權力過大,而又缺少有效的監督,必然帶來弊端。將近三十年的稅收放權,為改革開放提供立法上的保障。但是在這過程中有暴露出很問題,政策朝令夕改,公民的合法權益得不到根本上的保障。黨的十八屆三中全會決定提出要落實稅收法定原則。隨后出臺的一系列政策,目的是將多個稅種的規定上升到法律層面。在一定程度上是對行政部門執行稅收政策的一種監督,下位法不能違背上位法;同時也增強稅收法定的權威,使稅收法定深入人心,對于有違稅收法定的行為,能為而不為,規制公民的行為。

作為為國家提供社會保障、公共服務的前提——稅收,必須依據法律的規定向居民或者非居民進行的金錢征收。稅收作為財政收入的基本形式之一,不僅是國家治理體系的根本保障,也是國家管理的重要手段。同時,稅收來之于民、用之于民,稅收各方面的貫徹和實施,與納稅人的有著直接的切身利益,關系到廣大人民群眾的福祉,于情于理都應該有國家最高立法機關以憲法為統籌,以法律為基礎予以規范。

四、結語

長期以來,我國都是一個傳統封建統治國家,小農經濟占據市場的主導地位,商品經濟沒有及時發展,經濟模式發展的畸形而導致民主契約思想一直處于萌芽狀態,未得到充分的認識。從英國《大憲章》中所體現的稅收法定原則,結合我國的實踐經驗,在我國稅收法定精神所體現的實質要求并沒有得到社會公眾所接受,我國稅法制度遠遠還未達到“稅收法定”的高度,要解決這一問題,不僅要從思想觀念上改變原有的看法,還要建立一套完善的稅法制度,英國《大憲章》中所體現的稅收法定為我國提供一個有益的借鑒。