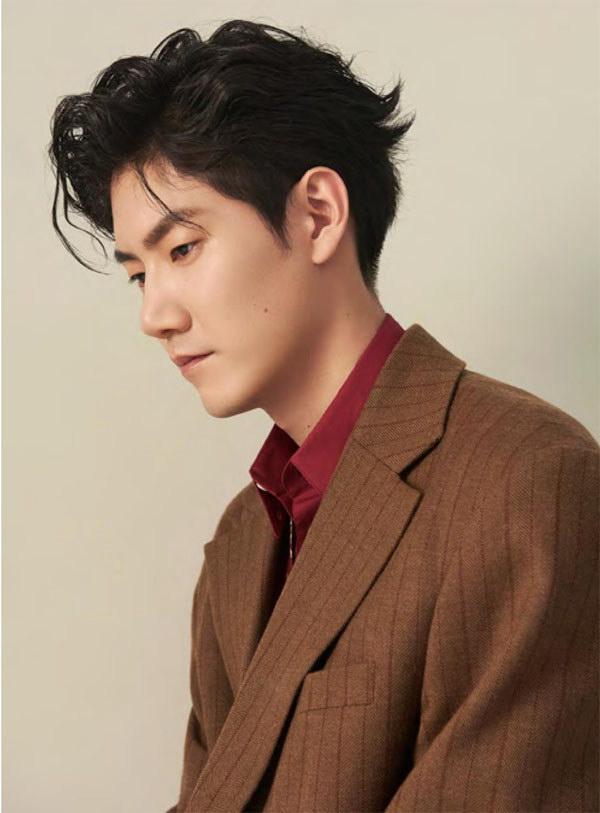

王晰:理想的間隙

盧溪

在王晰的故鄉,家附近有一個小學校,操場是沙土地的,他曾經在那里踢球,提起那段時光,他覺得很開心。

誰讓瞬間變永遠

生病,有時也是一件好事情。

之前工作累積的太辛苦,“就像一輛車已經壞了,還得繼續給油走。”連續數日發燒清晨汗濕衣服,嚴重喉嚨發炎。王晰卻調侃生病那段時間,“其實還挺好的。”身邊有家人照顧,早睡早起,遠離紛擾,王晰也可以暫時休息一下了。

他是戀家的人,也很宅。關于音樂和家人之間的平衡,王晰認為,這種疑問其實并不存在,因為他們都是生命中不可或缺的部分。就像好事者問你,妻子和孩子更愛哪個一樣。

對于朋友不多,但求知己一二的人,王晰覺得在《聲入人心》的時光是特別美好而難得的。這個年紀,大家都是在各種場合匆匆經過,見面問候。有三個月時間.和同樣熱愛音樂的伙伴們生活在一起,把平日松弛自在的狀態攤出來給別人看。從陌生到熟悉的過程,很珍貴。又問起讓他感動的瞬間,王晰說,在《聲入人心》最后一期,收到信的時刻,“打開一看,就崩了。”

真正善良的人,不會將善意時常掛在嘴邊。

當默默為音樂付出的自己,得知也在默默地被他人注視時,感動是抑制不住的。懂你的人,看在眼里,記在心上,等在適當的時候,會全部講給你聽。

固執的,依舊是

年少時離家,2007年夏天來到北京。迷失,當然會有。如何解決?“搞清楚。”怎么搞清楚?“遇到問題,就去解決問題。”

不同的時期面臨的問題不同,年輕時想著如何生存下去,也從不妥協,不將就,不做自己不喜歡的事。脖梗子是挺的,在不喜歡的環境里唱歌?依然不可能。因為“低不下頭”,即便是在相當窘迫的時候。

隨著年齡的增長,王晰坦然面對生活中的別扭。曾經對流量明星、idol之類的稱謂似乎很是反感,但安心只做匠人般的歌唱家,話語權和影響力依舊單薄。不為名利,而是希望“low C”可以更多的被外界關注,這個不可或缺的角色,應當被人尊重。使命感,是自己放在肩上承擔的,沒有人脅迫,“所以累啊。”但好像,也樂在其中。

王晰說,他可以直截了當地建立音樂公司,做制作人,把熱愛美聲的孩子們放在自己身邊。“奶孩子”,是王晰提到過兩次的,無意間流露作為父親的溫柔。但創造更加有利的藝術環境,讓更多人愿意為男低音寫歌,創作,才是他希望看到的。這些理性的想法,也是“變換思路”,擰巴之后的成熟心境。

希望有自己的音樂會,讓更多人走進劇院,聽到自己的歌聲。這是王晰下一步的計劃。對于最難堅持的理想,王晰依舊在堅持。

可以懷念

小時候想要當兵的夢想實現了I唱歌的夢想也實現了,還有什么是心中迫切追逐的理想生活?“成為匠人,特別想當個農民,種花,種地,安靜的生活。”王晰對田園生活的向往,并不刻意,仿佛是情理之中。小時候離家不遠處有稻田,有抓魚的池塘,可以帶著中華田園犬外出,和父親釣魚,滑冰……童年的回憶太多,又太真切。

再回去,“現在都已經不見了”,掩埋在城市進程中的童年痕跡,“變成了4S店”。這一切似乎不可避免,勢不可擋,還好,那種味道還在腦子里嗅得到。王晰重復說著,“就是一種味道。”

所以,他是一個懷舊的人。“特別是”,王晰相當肯定。但他不會將自己封鎖在懷舊和記憶里,想要通過不同的載體傳遞自己的聲音。于是我們聽到了喜馬拉雅FM上《王晰的音樂圖書館》。

關于記憶中對自己影響深刻的人,他略顯遲疑,“有很多……這其中,有宋祖英老師。”她對王晰十分嚴格。在他唱歌跑偏的時刻,給予他有力的支持,又向廖昌永老師推薦了王晰。因為離她很近,可以看到她怎么做人。“她是我的一個榜樣。”如今,面對年輕一輩的歌唱者,王晰會把老師們當年待他的真誠與專業,毫無保留地傳遞出去,他沒有讓人失望。

拒絕的勇氣

曾經也以為表演是簡單的事。實際上,自如的在鏡頭前“說人話”和講臺詞,是有區別的。所以,對于其他藝術形式,王晰很尊重,但抱歉,他清楚自己真正熱愛的事情。在覺得滿意之前,我可以拒絕嗎?當然。

他覺得如果嘗試其他藝術領域,目的應該是“拓展自己,而不是自我消耗。”

王晰會告誡《聲入人心》的年輕學員,不要迷失自己,還是音樂的學生,不是藝人。因為,他也曾迷失過。2007年的時候,王晰曾經飄過,膨脹過,但之后“看清了現實,就像霧霾散去”。

“想為人民,為祖國發聲”,王晰的語調自然而誠懇。“美聲,不是歌唱的方法,是美好的歌聲。”私人化的音樂固然好,但他希望更多的老歌被傳承,讓更多的人聽到,因為它們是值得被記住的。

沒有被浮躁裹挾,王晰看得很明白。站在舞臺上唱歌時驕傲與自信,無法替代,光芒足以漆黑周身煩塵的一切。可是,他略微閃爍的眼神,不經意的歪頭,眨眼,同樣真實。鏡頭前的王晰,還不太懂得如何表演。

也許,現在的王晰再也不會有一聽到啤酒,就感到一醉方休的時刻了,但慶幸的是,人卻越來越灑脫,無法釋懷的東西也開始變得模糊。像他在廣播里說的那樣,帶著一顆好心,艱難的路也不會變得愁苦。

不知道十年,二十年,或者更多年以后,當人們問起王晰時,希望在安靜的稻田邊,繞著池塘的小路上,有人可以給好奇者指路。

“哦,好像在那座山底下,有個農夫,聽說很會唱歌。”