戰略引領謀發展 奮力跨越譜華章

——記砥礪奮進的國家能源集團包頭礦業公司

文 / 王義洪 霍 杰

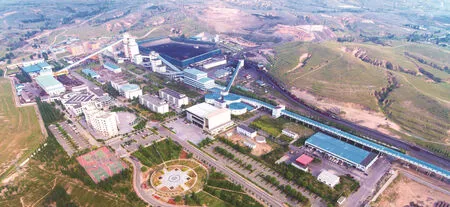

二號煤礦

從“一五計劃”開始,包頭礦業公司伴隨著新中國的建設走過了61年波瀾壯闊的光輝歷程。

61年來,包頭礦業公司始終貫徹落實黨中央方針政策,并根據發展的不同階段制定相應的戰略規劃,使企業在中國社會經濟快速發展的大潮中不斷發展壯大。如今,通過幾代包頭礦業人的不懈努力,一個集煤炭生產、洗選加工、儲裝運、建筑安裝、公路經營等一體化運營的企業正在崛起,并在新戰略的引領下,蓄積智慧和力量,向著高質量發展目標奮勇前行。

艱苦奮斗搞開發

包頭礦業公司的前身是始建于1958年的包頭礦務局。

新中國成立后,國家為了支援包鋼建設,決定開發石拐煤田。

石拐,位于內蒙古包頭市東北部40公里處,蒙古語叫作“什桂圖”,意為“有森林的地方”。石拐煤田是內蒙古發現和利用煤炭最早的地區之一,在清朝乾隆年間,這里就有私人小煤窯開采的記載。

1953年,國家燃料化學工業部開始開發石拐煤田。1953年底,華北工業局派申夢華、鄒尚英等專家經過4年多的緊張籌備,于1958年6月正式成立包頭礦務局。

在黨中央的號召下,五湖四海的人們匯聚到包頭礦務局的建設與發展的洪流之中。那時礦區的自然環境極端惡劣,一排茅草房,土坯筑起的墻基,樹干搭起的屋頂,依山而建,環煤而居,是當時的“標配”。

可礦工們激情似火,無私奉獻,為了多出煤、出好煤,他們“先生產后生活”,披星戴月,風餐露宿,戰天斗地,立井架,打巷道,出煤炭,先后建成大磁礦、阿刀亥礦、白狐溝礦、河灘溝礦等16對礦井,為華北地區最大的板材生產基地,世界稀土工業的發端和最大的稀土科研、生產基地——包鋼提供了優質的動力資源,為內蒙古自治區乃至全國的經濟建設做出了重大貢獻,創造了一個又一個輝煌。

上世紀60年代初期,國務院副總理陸定一來石拐視察時,被包頭礦務局礦區的煤礦工人所表現出的品格和胸懷深深感動,揮毫寫下“山上栽樹、山下藏煤”八個大字,以鼓勵石拐煤礦工人發揚自力更生、艱苦奮斗的光榮傳統。

在三年困難時期,包頭礦務局的工人勒緊腰帶抓生產,使大磁煤礦年產量突破了百萬噸大關,成為全國煤炭行業的標桿和全國學大慶的一面紅旗。

1960年4月23日,包頭礦務局下屬化工廠的女工薛金蓮作為民兵代表在北京受到毛主席等中央領導的親切接見。

上世紀八十年代到九十年代,包頭礦務局阿刀亥礦成為全國高產高效礦井十面紅旗之一。

半個多世紀以來,包頭礦務局近十萬礦工,“吃水不忘挖井人”,以“一人當作松,萬人鋪成林”的豪邁氣概,戰勝自我,勇敢生存。在國家需要的時候,他們以最好的技術力量援建烏海、石嘴山、兩淮、晉城、邢臺、霍林河、準格爾和萬利煤田;在經濟體制改革和煤炭資源緊張的時期,他們服從安排,把承載上萬員工希望、歷經千辛萬苦建成的新礦井整建制無償移交;在石拐煤炭資源枯竭的時候,他們默默承受了礦井關閉破產的代價。包頭礦務局煤礦工人以山野般的博大胸懷,在國民經濟建設和社會發展的各個歷史時期,不講條件講貢獻,不顧小家為大家,用智慧和汗水譜寫了一曲曲壯美的青春之歌、奉獻之歌和英雄之歌。

企業轉型,東擴南進

時光追溯到上世紀90年代末,在計劃經濟“母體”中壯大的包頭礦務局,在向自我生存的市場經濟轉型中,由于資源枯竭,先后有10對礦井實施了政策性關閉破產,企業發展由此陷入困境。

1998年8月,在推進國企改革過程中,國家將“老大難”的包頭礦務局劃轉給神華集團。

2001年5月,神華集團包頭礦務局改制為神華集團包頭礦業有限責任公司。為突破包袱沉重、員工人數多、機制不活、產業接續滯后等諸多因素的束縛,包頭礦業公司走上了“二次創業”的改革發展之路。

2003年8月、2005年2月,分別實施了兩批三個礦(五當溝礦、白狐溝礦、河灘溝礦)政策性破產。之后,企業負責管理的教育、醫院、公安、供水供電等移交包頭市,離退休人員、工殘人員移交地方政府屬地管理。

2009年,包頭礦業公司在深刻總結多年來經濟發展實踐經驗,深刻剖析制約企業發展的突出問題及原因的基礎上,提出了“東擴南進”的發展戰略。

“東擴”是生存性目標。鞏固公司在包頭市土右旗建設的阿刀亥礦、水泉露天煤礦和水泉選煤廠發展優勢,積極建設薩拉齊鐵路集裝站,保證企業正常經營發展。

“南進”是發展性目標。推進公司在鄂爾多斯市籌建的李家壕煤礦、梅林廟煤礦和蘭嘎一級公路建設速度,最大限度解決企業發展資源問題。

2011年,“東擴南進”戰略取得巨大成功。以李家壕煤礦正式投產為標志,包頭礦業公司真正實現了由生存到發展的歷史性跨越。“東擴”項目全部建成,經濟效益可觀。“南進”項目建設扎實推進,李家壕煤礦順利實現聯合試運轉,當年生產煤炭259.9萬噸,包頭礦業公司奮斗多年的資源接續終于實現;蘭嘎一級公路建成通車,并取得28年收費權;梅林廟煤礦各項工作穩步開展。包頭礦業公司科學健康發展的格局基本形成。

2011年12月,企業優良資產經中國神華批準,成功上市。

2012年1月,企業“五七工”全部納入包頭市城鎮基本養老保險統籌,基本實現了企業職能與社會職能的分離。

面對風云變幻的市場和經營環境,包頭礦業公司直面挑戰,迎難而上,馭勢而為,通過幾十年的改革和發展,最終使企業擺脫困境,收益逐年增加,步入了快速發展軌道。

以人為本,保障民生

“出門就下坡,雨天漏不停;挑水累倒漢,生火愁煞婆;屋里小半間,頭頂能望天;四世同堂住,睡覺肩并肩”……這些順口溜,是石拐棚戶區居民生活的真實寫照。

經過多年的開采,石拐大部分住宅區地下已形成采空區,被國家權威部門認定為不適宜人類居住的地方,其中沉陷區面積23平方公里,占石拐區總面積的11%。而那些依山而建的干打壘、土坯房和窯洞就有一萬多戶;與城市形成鮮明對比的棚戶區,占石拐區總住房的一半以上。

包頭市市委、市政府和神華集團公司以一切為老百姓切身利益為出發點,審時度勢,采取異地搬遷的辦法,于2007年正式啟動棚戶區搬遷改造項目工程建設。包頭礦業公司為正在建設的居民小區取名“民馨家園”。

棚戶區搬遷改造項目工程占地1707畝,總建筑面積114.46萬m2,其中住宅建筑面積94.76萬m2;醫院、學校、幼兒園建筑面積5.7萬m2;物業、車棚、文化中心、派出所、社區等建筑面積2萬m2;經營性公建12萬m2。總投資16.9億元。

神華集團從拉薩旗站首發萬噸大列開往山西古店口站

神華包頭礦業公司第一屆一次職工代表大會

2009年10月17日,中共中央政治局常委、全國政協主席賈慶林一下飛機就趕到“民馨家園”項目建設工地考察,他深情地說:“煤礦員工為國家做出了大量貢獻。過去,大家的生產、生活條件不好;現在,煤礦員工也能住上這么好的房子了。”他囑咐身邊的陪同人員:“你們做得很好,一定要把好事辦好。”

2010年7月15日,中共中央政治局常委、中央紀律檢查委員會書記賀國強考察“民馨家園”,他對陪同考察的包頭市市委、市政府和包頭礦業公司的領導說:“你們為群眾辦了一件大好事,希望你們進一步加強小區管理和服務,解決好搬遷居民的就業和社會保障等問題,切實把好事辦好。”

2011年,歷時4年的棚戶區搬遷工作全部結束,包頭礦業公司12459戶職工及家屬喜遷“民馨家園”,居住在大山深處的幾代礦工全部搬入包頭市區,標志著石拐區棚戶區搬遷改造工程劃上圓滿句號。

如今的“民馨家園”,社區內綠樹成蔭、鮮花裝扮,成片的綠地鑲嵌在樓宇間。社區中央還有美麗的文化廣場,廣場內奇花美草擁亭臺、碧水藍天映小橋。一幢幢宏偉壯觀的新樓房,成為城市一道亮麗的風景線。

調整結構,提升核心競爭力

蘭嘎一級公路

2013年,煤炭產業在經歷了“十年黃金期”的快速發展后,煤炭市場供大于求的勢頭悄然逼近,這讓包頭礦業公司又陷入了發展困境。

面對產能過剩、庫存高位、杠桿偏高、成本過高、短板突出的現狀,包頭礦業公司大力推進改革,采取“五個優化”措施,認真做好“加法”和“減法”,筑牢經濟增長點,不斷提升企業核心競爭力。

——優化產業布局。包頭礦業公司在2015年關閉了安全風險高、扭虧無望的阿刀亥礦,淘汰了工藝落后的水泉選煤廠,實現減虧2.2億元;成功接收萬利一礦和神山露天煤礦,同時加快推進梅林廟礦建設速度,從而使企業基本具備年產兩千萬噸的煤炭生產能力。

——優化資本結構。降低企業資產負債率,盤活優良資產。從2016年12月至2017年10月,包頭礦業公司將24.9億元銀行貸款全部還清,每年節省財務費用1.7億元,企業負債率降低至18.08%,企業抗風險能力不斷增強。

——優化管理機構。剔除與生產經營無關的單位,逐步取締了一批地面輔助機構,企業機構設置由原來的17個二級單位縮編為8個;把握國家政策,將現存的“三供一業”單位全部移交屬地管理,企業管理效率得到大幅提升。

——優化人員結構。做好人力資源優化管理,接管萬利一礦和神山露天煤礦后,分流安置了原阿刀亥礦和水泉選煤廠1500人,并對其中210名符合提前退休的特殊工種人員安排提前退休,對企業內部進行了一次“瘦身”,進一步降低人工成本。同時,計劃通過3至5年時間自然退休減員500多人,并招聘100多名技術人員補充到生產一線,使企業始終保持精干高效的人力資源管理運營模式。

——優化產品結構。增加技術投入,帶動產品升級,適應市場需求。李家壕煤礦引進并成功使用6mm弛張篩進行深度篩分,精煤回收率由過去的36%提高到52%,商品煤出區率由過去的50%提高到了100%,2018年開始,該礦每月盈利約1億元,成為公司主要經濟增長點和支撐點。通過開拓市場,增加了萬利一礦4500卡/克商品煤品種和銷量,出區銷售由過去的0增加到了現在的46%(每增加一噸出區銷售煤可增利80元),每年可增加收入3.68億元,使該礦扭虧為盈,全部產能得到釋放,成為公司又一個新的經濟增長點。

通過上述措施,包頭礦業公司實現扭虧為盈,并使企業利潤逐年提高。2016年,完全成本142.24元/噸,盈利1.2億元;2017年,完全成本132.05元/噸,盈利11.51億元;2018年,完全成本127.45元/噸,盈利18.51億元。2019年上半年,完全成本119.91元/噸,盈利9.57億元。

通過改革創新,包頭礦業公司“一個中心、七個生產經營點”的戰略布局已經基本形成。“一個中心”就是以機關總部為管理中心,“七個生產經營點”是:年產600萬噸的李家壕煤礦、1000萬噸的萬利一礦、120萬噸的水泉露天煤礦、60萬噸的神山露天煤礦、1000萬噸在建梅林廟煤礦、124公里長的蘭嘎一級公路、500萬噸裝車能力的薩拉齊鐵路集裝站。

一個低成本運營,企業提檔升級的發展格局初步構建,一個實現歷史性跨越的發展態勢已然呈現。

新時代,新戰略,新征程

2017年11月28日,神華集團和中國國電兩家世界500強企業合并重組為國家能源集團。集團成立后,大力推進一體化經營,提升質量和績效,并確立了努力建設具有全球競爭力的世界一流能源集團的總體戰略目標。

“偉大夢想不是等來的、喊來的,而是拼出來、干出來的”。面對新發展時代,包頭礦業公司明晰了新時代發展戰略。

以黨的十九大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,以科學推進企業轉型升級為目標,以建設綠色、集約、高效安全礦井為重點,煥發攻堅克難的激情,尋求自身發展優勢,在歷史的改革大潮中勇往直前。

在戰略的引領下,包頭礦業公司初步實現了安全管理由“要我安全”向“我要安全”轉變;產銷模式由“生產推動型”向“效能提升型”轉變;發展方式由“要素驅動”向“創新驅動”轉變;經營管理由“粗放型”向“精益化”轉變;政治建設由“靜態引領”向“動態提升”轉變,推動企業發展提檔升級。

2018年,包頭礦業公司生產經營再次取得可喜成績。企業利潤同比增加33.34%;煤炭產運量創歷史新高,產量同比增加30.92%,外運量首次突破2000萬噸,同比增加28%;成本控制效能顯著,持續保持低成本運營狀態。

61載春華秋實,61年改革奮進。通過幾代包頭礦業人的不懈努力,一個擁有資產總額73億多元,煤炭資源儲量近50億噸,年生產能力近2000萬噸的包頭礦業公司涅槃重生;一個產業布局日趨合理,資本結構明顯優化,資源優勢日益顯現,經營規模不斷擴大,安全狀況穩步提升,利潤水平逐年增加的現代化企業展現在人們面前。

展望未來,包頭礦業公司轉型升級、改革創新壓力未減,實現高質量發展依舊需要爬坡過坎,久久為功。堅信,在新時代新發展理念引領之下,包頭礦業公司將迎難而上,開啟全新征程,當下有為,未來可期。