婚育經濟賬,你算過嗎?

初婚年齡持續上升晚婚現象突出

與結婚率下降相對應的是初婚年齡的不斷上升。根據國家統計局全國人口普查報告,從1990年至2017年,我國育齡婦女平均初婚年齡推遲4歲多,從 21.4歲提高到25.7歲,并有繼續走高趨勢;平均初育年齡也從23.4歲提高到26.8歲。其中以上海地區的初婚年齡最大。

中國各年齡別女性未婚比例數據顯示,在過去近二十年中,除15-19 歲年齡段女性的未婚比例略有下降,19 歲以上所有年齡組的女性未婚比例均明顯上升。尤其是20-24 歲與25-29 歲組,其未婚比例分別從2001 年的57.9%和9.6%提高到2016 年的73.5%和26.5%,升幅分別約15 個百分點和17 個百分點,晚婚甚至不婚的現象正在變得越來越普遍。

據2018年上海市婦聯和上海社科院社會學研究所共同發布的《改革開放40年女性發展調研報告》顯示,上海女性晚婚晚育已成趨勢,未婚女青年的比例不斷攀升。

與全國相比,上海男女的初婚年齡提高速度高于全國水平,且女性初婚年齡的提高幅度高于男性。截至2015年,上海男女的平均初婚年齡分別為30.3歲和28.4歲,比2005年分別提高了5.0歲和5.4歲。另外,2015年,上海女性的初育年齡為29歲,已高于很多西方發達國家(美國26.3歲,英國28.6歲,法國28.3歲),但仍略低于日本(30.6歲)、韓國(31歲)、意大利(30.7歲)等國。

與結婚率下降相同的是,初婚年齡的上升也是大勢所趨。對不少人而言,傳統定義上的適婚年齡儼然只剩參考意義。在中國臺灣地區,2016 年臺灣男性平均結婚年齡 34.4歲,女性 31.5歲。相對于1971年時的28.8歲和22.6歲來說,分別推遲了5.6歲和8.9歲。而美國人口調查局(Census Bureau)的數據也呈現相同的趨勢。2015年,美國首次結婚的新娘年齡中位數接近28歲,首次結婚的新郎年齡中位數接近30歲。十年前,一般情況下新娘的年齡是25.5歲,新郎的年齡是27歲。

當我們把目光投向近鄰日本,晚婚甚至不婚的趨勢則更為明晰。2017 年4月《朝日新聞》引用日本國立社會保障 人口問題研究所的調查數據, 2015 年 50 歲之前從未結過婚的男性比例為 23.37%,女性比例為 14.06%,相較2010 的調查數據,男女的未婚比例分別增加了 3 %,成為歷史新高。

此外,日本知名廣告與調查公司博報堂根據調查預測,到2035年,日本男性“終身未婚率”將接近 30%,女性則接近 20%;到 2035 年日本 15 歲以上人口中,會有 4805萬是單身人士,有配偶的約為 5279萬,也就是說約有 48% 日本人會過著單身的生活。這使得日本社會多了一個新詞來定義這一現象 超單身社會。

日本管理學作家大前研一2016年出版《低欲望社會》一書,在這本書中,他感嘆道:日本年輕人沒有欲望、沒有夢想、沒有干勁,日本已經陷入了低欲望社會。

所謂低欲望社會的概念是,無論物價如何變化,消費無法得到刺激,經濟沒有明顯增長,年輕的購房者人數逐年下降,大部分年輕人對于買車、買房幾乎沒有興趣,宅文化盛行,一日三餐從簡。不婚、不生、不買房,是日本年輕人普遍的狀態。

大前研一強調,低欲望社會是人類不曾經歷過的現象,也是日本比世界其他各國更早出現的社會現象。日本人(尤其是處于長期不景氣狀況的 35 歲以下青壯年)對于未來感到惶惶不安,不想背負沉重的房貸,或是結婚生子的壓力。換句話說,他們成了違反凱恩斯經濟學理論的國民,不斷地降低自己的欲望。那么,中國的年輕人是否也有陷入低欲望的風險呢?

當然,晚婚現象的原因是多元的,一方面,當今年輕人更獨立、更完善的生活與教育經歷,使他們更愿意追求自己的價值,更重視個人自由,推遲乃至始終不愿走入婚姻的年輕人正越來越多,結婚生子帶來的一系列時間、金錢、精力上的成本,尤其是大城市高昂的房價,也足以讓許多人望而卻步。根據相關機構發布的“2017年中國大學生就業報告”,2017屆大學畢業生的月收入僅為4317元。其中,本科院校2017屆畢業生的月收入為4774元,高職高專院校2017屆畢業生的月收入為3860元。雖然這明顯高于城鎮居民2017年月均可支配收入3033元,但對于大多城市動輒幾萬元一平米的房價而言,實在是杯水車薪。

結婚率下降影響總和生育率

生育可以說是與婚姻黏性最高的一個話題。那么結婚率連年走低,對生育會不會有影響呢?答案是肯定的。

國際上一般采用總和生育率來衡量新生人口的出生水平,總和生育率指的是某國家或地區的婦女在育齡期間,每個婦女平均生育的孩子數量。2.1的值為世代更替水平,1.8~2.1屬于少子化,1.5~1.8屬于嚴重少子化,1.5以下屬于超少子化。根據2018年數據,我國總和生育率僅約為1.6,屬于嚴重少子化。受到計劃生育政策的影響,我國總和生育率從1966年以后開始逐漸下行,至1980年降至2.63,近些年數據在1.6左右波動。我國當前總和生育率已處于世界中下水平。

2017年國務院印發《“十三五”衛生與健康規劃》中提出,到2020年中國總和生育率要從目前的1.5-1.6回升至1.8左右。該目標向外界發出信號,官方對于全面二孩政策扭轉低生育率的中國人口形勢抱有信心。不過,這一指標在《規劃》中被列為預期性指標而非約束性指標。

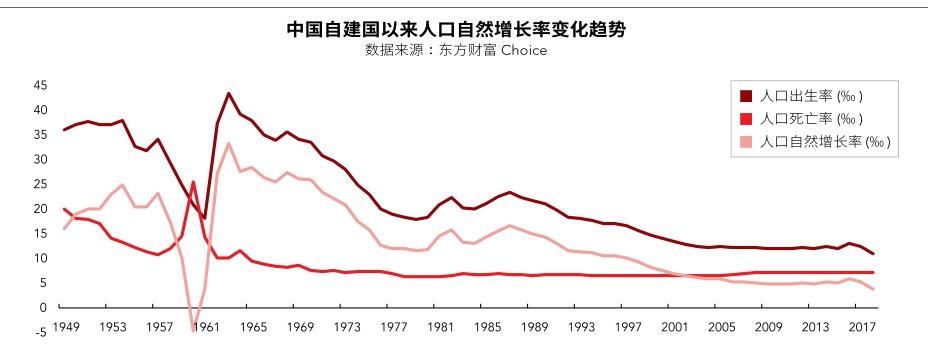

再來看出生率。受放開二胎政策影響,2016年和2017年二孩出生數量大幅上升,在全部出生嬰兒中,二孩的比例明顯提高,并且超過了50%。但由于一孩數量減少,2017年全國生育人口總數比2016年下降了60多萬,而據中國人口與發展研究中心副研究員黃匡時預計,2018年出生人口規模在1500萬和1600萬之間,比2017年出生人口的1723萬減少100萬以上。2018年的全國出生率為10.94‰,比2018年度下降了1.49%。

對此,國家統計局人口和就業統計司司長李希如稱,“全面兩孩”政策在2016年、2017年集中釋放,2018年政策集中釋放效應弱化,二孩生育趨于平穩,受此影響,2018年二孩生育率下降,使整體生育水平略低于上年。按當前育齡婦女數量、結構和生育水平測算,今后一段時期我國每年的出生人口數量會繼續減少,但仍將明顯多于死亡人口數量,人口總量仍然處于相對平穩的增長期。

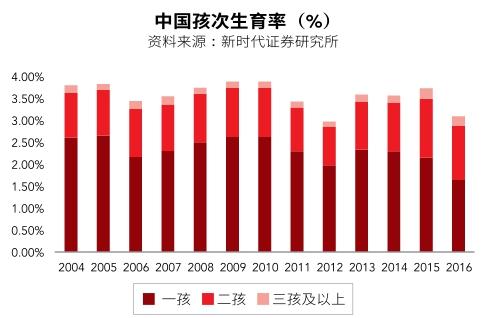

有分析認為,生育率下降一部分原因是來自一孩生育率的下降和女性未婚比例的提升。參看前文提到的情況,由于正處于女性生育高峰期的20-24 歲與25-29歲組女性的未婚比例持續提高,對降低一孩生育率的作用自然十分顯著,而一孩生育率的降低無疑將影響到總和生育率的下降。不過“二孩”政策的推出已經取得了一定的成效。中國女性孩次生育率數據反映了這一變化。自2004 年到2016年,中國的二孩生育率上升約0.2%,三孩生育率上升約0.5%,但同一時期的一孩生育率卻從2.6%降至1.6%,下降約1個百分點。一孩生育率的明顯下降或許才是生育率回升難的重要因素。

生育率下降的另一個重要原因是第三波嬰兒潮人口越過主要生育年齡,導致育齡主力的年輕人的減少。

新中國成立后共出現過三次嬰兒潮:建國后不久就出現了第一次嬰兒潮,當時,剛剛解放的新中國實行鼓勵生育的政策,那時一個家庭四五個孩子很正常,人口增長率將近300%,當時中國人口有5.4 億,基數小,戰后嬰兒潮人口的絕對數量相對不大。第二次嬰兒潮自1962 年三年自然災害結束后開始,這一波高峰在1965年,持續至1973年,是我國歷史上出生人口最多、對后來經濟影響最大的主力嬰兒潮,國民經濟情況逐漸好轉,補償性生育來勢很猛,人口出生率在3%-4%之間,平均達到3.3%,10 年全國共出生近2.6億人。第四次嬰兒潮為1986~1990年,中國上一次嬰兒潮新增人口已經成家立業,進入生育年齡,稱作回聲嬰兒潮,其中1990年是這5年中出生人口最多的一年,由于計劃生育政策,此次嬰兒潮出生人口總量雖不及主力嬰兒潮,但也有1.24 億。從2005 年和2015年分年齡男女人口結構可以看到,第三波嬰兒潮在2005 年時主要集中在15-19 歲年齡組,到2015 年時,主要集中在25-29 歲年齡組,此時該年齡組為生孩子高峰組,但結婚率和生育率均出現減少的情況,未來隨著這批人口的年齡增長,育齡主力的年輕人口逐漸減少,會導致新生嬰兒數量進一步下降。從現有人口結構可以看到,2005 年的人口峰值年齡組為15-19 歲組合35-39 歲組,這兩個組的人成長10年至2015 年時,分別位于25-29 歲組合和45-49 歲組,這第二次和第三次嬰兒潮人口的年齡變化,將是未來中國人口結構變化的重要因素。

人力資源與養老將成新挑戰

隨著結婚率與生子率的下降,加之中國人均壽命的持續提升,中國人口結構中青少年占比也逐漸降低,老齡化占比上升,人口撫養比近幾年出現提高。

我國青少年占比逐年下降,1990年,中國0-14歲的青少年占比27.7%,2017年青少年占比下降至16.78。而我國老年人占比上升,1990年65 歲以上的老年人占比5.6%,2017年老年人占比達到11.4%。撫養比呈現先降后升,1990年的撫養比為49.9%,此后逐步下降,2010 年降至34.2%,然后逐步回升,2017年升至39.2%,大概回升至2005年的水平,雖然撫養比并不在歷史高點,不過2010年以前的撫養比主要是撫養0-14歲的青少年,現在的撫養比上升主要是來自于老年人增加,人口老齡化的現象已經初步顯現。2010 年以前,人口撫養比的下降,形成了人口紅利,有利于經濟增長,而2010 年以后,人口撫養比的上升,說明人口紅利在縮小。

按照經濟發展的邏輯,一個國家在老年人口比例達到較高水平之前,將形成一個勞動力資源相對豐富、撫養負擔輕、于經濟發展十分有利的“黃金時期”,這便是人口經濟學家口中的“人口紅利”。中國經濟兩位數增長的高速發展便是受益于人口紅利。然而,隨著老齡化和生育意愿降低等問題的出現,“劉易斯拐點”也隨之而來,因而,適齡勞動力便成了支撐經濟發展的珍貴資源。

很多地區意識到了這個問題,所以紛紛掀起了搶人大戰,即人才儲備就多,經濟就活躍。最近一年多來,中國已經有60多座城市開啟了“搶人大戰”。僅去年前5個月,就有超過35座城市發布了40多次人才吸引政策。不過也有學者指出,從吸引人力到吸引人才,這是中國從依靠人力資源逐漸轉向依靠人力資本轉型的機遇,從“數量型”人口紅利轉向“質量型”人才紅利,也將為經濟結構調整和高質量發展奠定堅實基礎。

按照麥肯錫的咨詢報告,在美國市場有62%的職業是可以做到用人工智能替代30%以上的勞動內容,有42%的職業可以提到50%以上的勞動內容,這對于未來勞動力減少的中國具有很重要意義,大力發展人工智能能夠有效彌補我國勞動力不足的趨勢。人工智能的發展對不同行業的勞動力沖擊是存在分化的,Author 和Salomons(2017)對英美等17 個發達國家過去37 年生產率發展對就業崗位的沖擊進行研究,發現生產率的提高對低技術水平的行業會產生負面沖擊,減少工作崗位,而對高技術的行業會產生正面效應從而促進就業崗位增加。未來人工智能對中國的就業崗位沖擊,可能是替代低技術含量的崗位,包括低技術含量的制造業和服務業等行業,而對高技術行業的勞動力需求量增加。中國經濟對人力資本的需求會更高,高技能人才的需求會更加旺盛。

另一方面,人口老齡化也給我國養老機制帶去了很大的壓力。根據中國社科院世界社保研究中心4月發布的《中國養老金精算報告2019~2050》(下稱“報告”)中的測算結果顯示,在企業繳費率為16%的基準情境下,全國城鎮企業職工基本養老保險基金將在2028年出現當期赤字,并于2035年出現累計結余耗盡的情況

報告預測,基準情境下,2019-2050年全國城鎮企業職工基本養老保險基金當期結余在勉強維持幾年的正數后將開始加速跳水,赤字規模越來越大。具體來看,2019年當期結余總額為1062.9億元,短暫地增長到2022年,然后從2023年便開始下降,到2028年當期結余首次出現負數-1181.3億元,最終到2050年當期結余墜落到-11.28萬億元。

值得注意的是,上述的當期結余是在“大口徑”(包括財政補助)情況下測算得到的。如果不考慮財政補助,即在“小口徑”情況下,當期結余在2019年就已經是負值,而且下降得更快,到2050年為-16.73萬億元。

在“大口徑”下,2019年全國城鎮企業職工基本養老保險基金累計結余為4.26萬億元,此后持續增長,到2027年達到峰值6.99萬億元,然后開始迅速下降,到2035年將耗盡累計結余。

根據報告測算,在企業繳費率為16%的情況下,僅從制度贍養率上看(不考慮人均待遇的提高),城鎮企業職工基本養老保險支付壓力在不斷提升,簡單地說,2019年由接近2個繳費者來贍養1個離退休者,而到了2050年則幾乎1個繳費者需要贍養1個離退休者。對此業內專家表示,近幾年國家在養老保障制度改革方面采取了一系列舉措,但改革進程依然面臨著艱巨的挑戰。