峽江曾是謫居地 山谷書跡耀千秋

任曉明

摘要:三峽地區自古地靈人杰,名人輩出。就書法藝術而言,歷史上有重要影響的書法家在三峽地區留下雪泥鴻爪的不乏其人,宋代黃庭堅就是其中的代表。黃庭堅于宋哲宗紹圣元年(1094)以“修神宗實錄不實”被貶謫涪州別駕、黔州安置,至崇寧元年(1102)春初待命荊南,其間于涪陵白鶴梁題字、萬州寫碑《西山記》,三次探訪三游洞題壁并重書《三游洞序》刻石,為峽江留下珍貴的書法遺跡,成為這一區域乃至書法史寶貴的文化遺產。

關鍵詞:三峽區域文化? 書法? 黃庭堅

三峽地區自古地靈人杰,名人輩出。這里誕生了偉大的浪漫主義詩人——戰國楚三閭大夫屈原、民族和親使者——漢代明妃王昭君,這里是三國時期魏蜀吳爭戰的古戰場和劉備退守的天然屏障,也是許多遷客騷人人生落魄的避難所,更是他們仕途通達出川赴京的黃金水道。神奇變幻、絢爛多彩的三峽自然風光往往因為時勢變遷而觸動他們的心靈深處,發而為詩詞文賦、形諸筆墨縑素,留下了十分豐厚的歷史文化積淀。

就書法藝術而言,歷史上有重要影響的書法家在三峽地區留下雪泥鴻爪的不乏其人,宋代大詩人、書法家黃庭堅就是其中十分突出的一位文化名人。

黃庭堅,字魯直,號清風客、山谷道人、涪翁、八桂老人,世稱“黃山谷”,洪州分寧(今江西修水)人,生于宋仁宗慶歷五年(1045),卒于宋徽宗崇寧四年(1105)。宋英宗治平四年間(1067)進士及第,歷官校書郎、神宗實錄檢討、著作郎、集賢校理、秘書丞、國史編修官,貶涪州別駕、黔州安置、戎州安置,致仕吏部員外郎。受知于蘇軾,與張耒、晁補之、秦觀俱游學蘇軾門下,時稱“蘇門四學士”,文學上開創“江西詩派”,與蘇軾合稱“蘇黃”。

黃庭堅居蘇門四學士之首,也是書法史上“宋四家”位次僅次于蘇軾的一代大家。他比蘇軾少八歲,二人關系在師友之間。在學術上他和蘇軾一樣主張創新,他說:“隨人作計終后人,自成一家始逼真。”但是在對待傳統的態度上他似乎顯得更加理性,在理論上更加系統、成熟。例如,他作詩推崇杜甫,提倡“無一字無來處”,“詞義高勝,要從學問中來爾”,反對陳言熟爛,用僻典奇字、作拗句險韻,形成生澀奇特的詩風。書法上他也力圖擺脫蘇軾的影響,在勤學的基礎上開創自己的道路。因此,對老師他也敢于作出不留情面的批評,曾敏行《獨醒雜志》載:“東坡嘗與山谷論書,東坡曰:‘魯直近字雖清勁,而筆勢有時太瘦,幾如樹梢掛蛇。山谷曰:‘公之字固不敢輕議,然間覺褊淺,亦甚似石壓蝦蟆。二公大笑,以為深中其病。”更可貴的是他有清醒的自省和自我批評精神,如自評元祐年間(1086-1094)所書:“至元祐末所作書帖差可觀,然用筆亦不知起倒,亦自蜀中歸后書少近古人耳。”宋哲宗元符元年(1098)遷戎州安置后,他自省道:“余在黔南,未甚覺書字綿弱。及移戎州,見舊書多可憎,大概十字中有三四差可耳。”正是在不斷反省、自我否定之中,他的書法愈老愈妙,許多行、草書珍品都是這一時期創作的。長期功力積累和善學敏思,再加上獨特的人生磨礪,最終成就了他書法藝術的輝煌。朱熹云:“山谷宜川書最為老筆,自不當以工拙論。但追想一時忠賢流落,為可嘆耳。”

在北宋后期的“元祐黨爭”中,黃庭堅和他的老師蘇軾一樣備受迫害,被貶謫到西南地區的蜀渝桂黔等地為官,在顛沛流離中度過了人生的最后十年。宋哲宗紹圣元年(1094)他以“修神宗實錄不實”被謫涪州別駕、黔州安置,黔州屬重慶市彭水縣。次年正月,他受命啟程赴任所,由漢沔上夔峽。三月十六日,途徑峽州,舟次下牢關。在他的《黔南道中記》中有載:

紹圣二年三月辛亥,次下牢關,同伯氏元明、巫山尉辛紘堯夫,傍崖尋三游洞。繞山行竹間,二百許步,得僧舍,號大悲院,才有小屋五六間。僧貧甚,不能為客煎茶。過大悲,遵微行,高下二里許,至三游洞。一徑棧閣繞山腹,下視深溪悚人。一徑穿山腹,黮暗,出洞乃明。洞中略可容百人,有石乳,久乃一滴。中有空處,深二丈余,可立,嘗有道人宴居,不耐久而去。

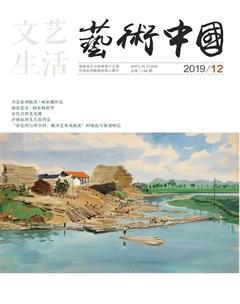

對這一次的探訪三游洞作了甚為詳細的描述。身臨仙境,他倍覺神清氣爽,心曠神怡,欣然題壁:“黃大臨弟庭堅同辛纮子大方紹圣二年三月辛亥來游公弟”(圖1),這段題壁與上文可以相互注釋。黃大臨就是黃庭堅的哥哥,所以文中稱“伯氏”,辛纮時任巫山尉,大方為辛纮的兒子。落款尊稱大哥為“公”,所以“公弟”即黃庭堅本人了。雖然文字剝蝕嚴重,其中的“大、臨、辛、游”殘損過半,我們仍然一眼就能感受到黃庭堅書法特有的魅力:主筆舒展,縱橫馳騁,體勢欹側,一波三折。無論就題刻的時間還是書法藝術價值,在三游洞石刻中都是十分珍貴的。由于被貶赴任時間促迫,他沒有更多閑暇耽玩美景、匆匆惜別。

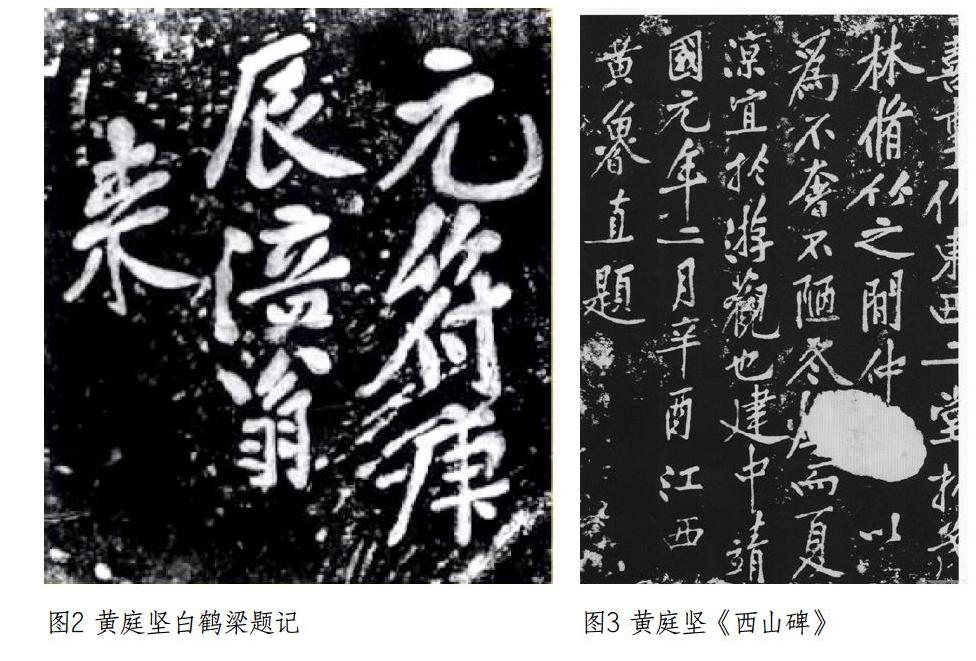

元符三年(1100),哲宗駕崩,徽宗即位,三年前已由黔州遠遷戎州(今四川宜賓)的涪翁得以赦免召還。在《次韻馬荊州》詩中他寫道:“六年絕域夢刀頭,判得南還萬事休。” 六年的噩夢結束了,能夠南還他已經別無所求,欣喜之余飽含歷盡磨難、萬念俱灰之情可見一斑。是年秋冬之際,他在涪陵白鶴梁留下了“元符庚辰涪翁來”的《石魚題刻》(圖2),山谷道人書法欹側呈輻射狀的結體、舒展老練而又擒縱自如的線條,在七個字中表現得淋漓盡致,其圓渾處不讓南朝梁《瘞鶴銘》,令人撫石稱奇、彌足珍貴!

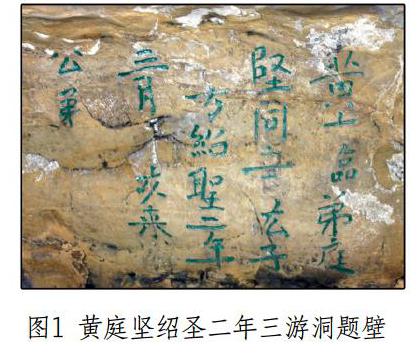

建中靖國元年(1101)正月,黃庭堅從戎州東邊的江安縣解舟東行,二月至萬州南浦。在太守高仲本的陪同下宴游西山,寫下大字行書力作《西山記》(如圖3)。此文是黃庭堅記游南浦西山的散文,記事、寫景、抒情融于一爐,極其自然、精練,對萬州風光竭盡贊美之詞。此后不久于勒封院刻石,碑高100厘米,寬260厘米,21行,字徑大都在10厘米左右,存172字,為黃庭堅行書中的鴻篇巨制,碑刻現存于萬州區高筍塘流杯池碑亭內。釋文:

庭堅蒙恩東歸,道出南浦。太守高仲本置酒西山,實與其從事譚處道俱來。西山者,蓋郡西。渡大壑,稍陟山半,竹柏薈翳之,門水泉潴為大湖,亭榭環之。有僧舍五區,其都名名曰“勒封院”,樓觀重復,出沒煙霏之間,而光影在水。此邦之人,歲修禊事于此。凡夔州一道,東望巫峽,西盡□□,林泉之勝,莫與南浦爭長者也!寺僧文照喜事,作東、西二堂于茂林修竹之間,仲本(缺失,當為“本”)以為不奢不陋,冬(燠)而夏涼,宜于游觀也。

建中靖國元年二月辛酉江西黃魯直題

2003年4月陶梅岑在《中國書法》發表論文《黃庭堅〈西山碑〉考釋》認為,由于《西山碑》成書在《經伏波神祠詩卷》(寫于同年五月)、《松風閣詩卷》(寫于次年即崇寧元年九月)之先,三件作品同為 “黃體”風格形成、書藝臻于至善時創作的杰作,堪稱次第怒放的三朵“姊妹花”,彼此同氣連枝,啟承互見,而《西山碑》為“黃體”風格形成后最早的一次展示,極具研究價值。

二月庚寅,黃庭堅第二次來到夷陵。從辛酉到庚寅正好30天,古人云“朝發白帝暮到江陵”一日可還,所以在萬州是月初,月末到達宜昌是完全沒有問題的。和上次貶謫赴任的情境不同,他這次是逢赦復官,一路順風而下、欣喜有加,所以興致勃勃地再訪三游洞,探看前賢的足跡,品味題壁詩文,陪同的是一位叫唐履的本地道人。看到六年前的題名,他不禁感慨萬千,于是再一次題壁留下了第二次《三游洞題名》。南宋著名詩人、書法家陸游在《入蜀記》中記載了他于乾道六年(1170)十月初八到三游洞親眼所見黃庭堅前后兩次題刻遺跡的詳情,關于再題的原文如下:

洞外溪上,又有一崩石偃仆,刻云:“黃庭堅、弟叔向、子相、侄檠,同道人唐履來游,觀辛亥舊題,如夢中事也。建中靖國元年三月庚寅。”

陸游此時見到的題刻,巖石已經崩落、偃仆在地,我們今天當然沒有放翁幸運,無法見到這段珍貴的題刻了。

離開峽州后,黃庭堅于四月到荊南,不料身患痛疽病,只好在此養病候旨。后泊家沙市,又召為吏部員外郎,辭免恩命,乞知太平州,留荊南待命逾冬。所以,他有時間在七月份應已經投入門下的夷陵道人唐履之請,第三次訪三游洞。

在唐履的陪同下,他仔細研讀了刻在洞室石壁上的白居易《三游洞序》,發現原刻因風化剝蝕,字跡開始損壞,但序文內容卻深深打動了山谷老人,他既激賞于白氏敢于直言“忤君相按劍之意”而不畏的君子之風,又陡生刻石即將泯滅的隱憂和痛惜之情。于是,他應允唐履的請求,重書《三游洞序》刻石,并寫下了情真意切的跋文:

元和初,盜殺武丞相于通衢。樂天以贊善大夫是日上疏,論天下根本。所言忤君相按劍之意,謫江州司馬數年。平淮西之明年,乃遷忠州刺史。觀其言行,藹然君子也。余往來三游洞下,未嘗不想見其人。門人唐履因請書樂天三游洞序刻之。夷陵向賓聞之,欣然買石,具其費,遂與之。建中靖國元年七月魯直跋。

(《跋自書樂天三游洞序》)

正是有感于白居易不計個人仕途得失、主持正義的君子本色,欽佩他以天下為己任的高尚人格,所以他才再三拜讀并欣然命筆,使這段震撼人心的文字能夠傳之久遠。可以想見,黃庭堅三次尋游,并非完全為了欣賞峽口美麗的自然景致,更是因為仰慕前賢白居易的人格魅力,并順理成章地有了重書并跋《三游洞序》這一書法創作行為。可惜的是這一由黃庭堅親自書寫后重刻的石碑早已失傳,所以才有現存明代夷陵知府匡鐸的又一次重刻。

在西南貶官的這段時期既是黃庭堅人生由顯到晦的轉折,更是他書法的轉折時期。如前所述,他不僅創作了許多風格成熟的書法精品,而且也在這里留下了許多珍貴的書法遺跡,他的書法和他的人格一樣,以其傲岸不羈的氣度影響了一代又一代峽江區域的書法家,毫不夸張地說,黃庭堅是這一區域最具影響力的書法名家。

參考文獻:

[1]黃庭堅,山谷論書,歷代書法論文選續編[M].上海:上海書畫出版社,1993.

[2]劉正成,中國書法全集36[M].北京:榮寶齋出版社,1991.

[3]陳文武,三峽美術概觀[M].重慶:重慶出版社,2009.