綜合超前地質(zhì)預報在鷓鴣山隧道斷層帶的應用

曹放,付振華,蒲超

(1.成都理工大學地質(zhì)災害防治與地質(zhì)環(huán)境保護國家重點實驗室,四川成都610059;2.四川公路工程咨詢監(jiān)理公司,四川成都610059)

汶馬高速鷓鴣山隧道位于四川省阿壩州理縣境內(nèi),雙線總長度17 582 m,施工期為2014年8月至2018年2月,采用雙向鉆爆法施工,起訖地面標高3 050~4 624 m,最大埋深約1 350 m,屬特長深埋隧道,施工地質(zhì)條件復雜,也是目前全國在海拔3 000 m以上貫通的最長高速公路隧道。隧道出口在掘進至K184+150~K186+140 m段時,受鉆金樓倒轉(zhuǎn)背斜等構(gòu)造影響,圍巖節(jié)理裂隙增多,時有小型斷層夾破碎帶出露,圍巖強度驟降使得施工遭受地質(zhì)災害風險大大增加。因此,有必要加強超前預報工作,采用體系完善、可靠性高的綜合超前預報方法,預測隧道前方圍巖的信息,為隧道施工掘進方案提供參考依據(jù)。

隧道施工期間,利用各種勘探手段著手解決地質(zhì)問題,經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展,已經(jīng)由單一物探工具的集中預測發(fā)展到了多物探手段與地質(zhì)分析緊密結(jié)合的綜合超前地質(zhì)預報。

李術(shù)才等[1-3]通過對各種超前預報方法的分析和研究,建立了“洞內(nèi)外結(jié)合,長短結(jié)合,地質(zhì)與物探結(jié)合,不同物探方法結(jié)合”的綜合超前地質(zhì)預報體系,優(yōu)化超前地質(zhì)預報的工作流程。李天斌等[4]根據(jù)隧道施工的地質(zhì)預報研究提出“以地質(zhì)分析為核心,綜合物探與地質(zhì)分析相結(jié)合,洞內(nèi)外結(jié)合,長短預測結(jié)合以及物性參數(shù)互補”的綜合預報原則,針對不良地質(zhì)情況建立綜合分級評價體系,采用模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法對綜合超前預報的結(jié)果進行分析,在擺脫人為經(jīng)驗判斷方面進行了嘗試,是綜合預報結(jié)果分析方法的一個進步。

在這些綜合預報思路的基礎(chǔ)上,通過典型隧道地災案例的實踐檢驗,可以進一步彌補或完善這些理論體系,這也是提高行業(yè)超前地質(zhì)預報水平的必由之路。

1 鷓鴣山隧道斷層帶概況

汶馬高速鷓鴣山隧道穿越地層主要有第四系全新統(tǒng)(Q4)、三疊系上統(tǒng)新都橋組(T3x)、三疊系上統(tǒng)侏倭組(T3zh)和三疊系中統(tǒng)雜谷腦組(T2z)。深部出露圍巖主要為(炭質(zhì))千枚巖,板巖,變質(zhì)砂巖。構(gòu)造單元屬馬爾康北西構(gòu)造帶,即米亞羅斷裂帶以西,松崗—撫邊河斷裂帶以東,為一系列呈北西—南東向展布的線狀緊密褶皺,并伴有數(shù)條同方向展布的壓扭性斷裂。區(qū)內(nèi)斷裂主要為松崗—撫邊河斷裂、米亞羅斷裂、毛孟楚斷裂、赤馬梁斷裂。現(xiàn)代應力場的方向為NWW—SEE向,最大主應力方向主要在N50°W~N70°W,但在斷層帶附近,最大主應力方向會受斷層影響而發(fā)生偏轉(zhuǎn),鷓鴣山隧道埋深500 m左右,其最大水平主應力為13~18 MPa。隧址區(qū)主要受鉆金樓倒轉(zhuǎn)背斜,米亞羅壓扭性斷層(F5)影響,圍巖級別主要為Ⅲ~Ⅴ級,易發(fā)變形崩塌。地下水主要為第四系松散層孔隙水、基巖裂隙水,隧道內(nèi)出水隨季節(jié)性變化顯著。

2 F5斷層地質(zhì)分析

基于勘察設(shè)計資料及已建國道317鷓鴣山隧道工程類比[5],汶馬高速鷓鴣山隧道K184+150~K186+140 m段主要受鉆金樓倒轉(zhuǎn)背斜、米亞羅壓扭性斷層綜合影響,共穿越5條斷層,總寬度超過1 km。其中F5斷層(圖1)在隧道表面里程為K186+729~K186+514 m,其埋深最大,平均約960 m。F5斷層地表產(chǎn)狀為NNE6°SE∠52°,上盤上升、下盤下降,拖拉褶皺發(fā)育,屬壓扭性逆斷層。兩盤地層計有三疊系雜谷腦組、侏倭組及新都橋組砂板巖,巖石甚為破碎,破碎帶寬達40~100余米。局部可見斷層擦痕,地形上風化后形成對頭溝和斷層埡等斷層地貌。

圖1 鷓鴣山隧道F5斷層位置示意

為進一步劃定斷層影響到隧道洞身的位置,可采用地質(zhì)界面投影法[6]。即

(1)

式中Ls——隧道經(jīng)過該斷層時的里程,m;L0——沿隧道軸線經(jīng)過該斷層時的地表里程,m;h——隧道軸線埋深,m;β——斷層的真傾角,(°);θ——斷層走向與隧道軸線夾角,(°);ω——隧道軸線與斷層傾向夾角,(°);sign(cosω)——符號函數(shù)。

以此確定F5斷層帶在隧道線的位置為K186+624~K186+409 m,洞身跨斷層帶厚度約150 m。隧道洞身側(cè)壁經(jīng)過主斷層帶寬度約50 m。

3 綜合超前預報

3.1 掌子面跟蹤分析及預測

掌子面在掘進到K186+536~K186+437 m段時,以變質(zhì)砂巖、板巖為主的圍巖中夾雜了大量泥質(zhì)夾層(圖2),選取該段典型圍巖K186+532 m處地質(zhì)素描圖,圖3為現(xiàn)場圍巖情況,節(jié)理裂隙大量增加,分布紊亂,RQD約30%,裂隙密集處多處可見裂隙滲滴水。地質(zhì)分析預測前方圍巖可能存在不同厚度軟弱層,需要物探或鉆探進一步探明。綜合考慮,決定在該段進行多手段物探預報,結(jié)合表1,典型地質(zhì)單元的物探方法優(yōu)選原則[4,7-10],基于鉆爆法施工地質(zhì)環(huán)境,優(yōu)選了TSP+GPR的聯(lián)合探測模式。

圖2 K186+532 m 處掌子面地質(zhì)素描

圖3 K186+532 m 掌子面現(xiàn)場圍巖情況

3.2 TSP采集及預測

在TSP探測過程中,儀器采用TSP200探測系統(tǒng),選擇在K186+586~K186+536 m段隧道右壁傍山側(cè)邊墻設(shè)置24發(fā)激震炮孔及雙側(cè)邊墻各一地震波接收孔。控制炮孔間間距約1.5 m,孔深1.5 m,傾角方向角整體相差不到15°,均勻每孔乳化炸藥藥量至100 g,填水泥封保證激震震波效果。整個探測過程在所有工程器械停工后進行,無現(xiàn)場干擾和鄰洞脈沖干擾。探測結(jié)果最終取得了較清晰的結(jié)果。

表1 鉆爆法施工典型地質(zhì)單元的物探方法優(yōu)選原則

注:A、B、C、D 分別表示針對不同目標地質(zhì)單元種類,各方法準確度為高、較高、較低、低

圖4所示,TSP探測圍巖縱波波速Vp、橫波波速Vs、縱橫波比Vp/Vs,泊松比σ、密度ρ、動態(tài)彈性模量Е成果曲線,結(jié)合圖5,解譯分析如下。

a) K186+612~K186+556 m段:從探測數(shù)據(jù)成果曲線可以看出,段內(nèi)圍巖縱(Vp)、橫波(Vs)波速相對掌子面圍巖變化起伏甚小;Vp/Vs較平穩(wěn);密度ρ、彈性模量E整體也較平穩(wěn);推測實際地質(zhì)情況與掌子面相差不大。

b) K186+556~K186+504 m段:段內(nèi)圍巖Vp較之前段總體下降,Vs也有所下降,但在K186+530~K186+520 m段特殊段Vp、Vs均略有上升;整體Vp/Vs較平穩(wěn),較之前段略有上升;密度ρ、彈性模量E整體下降,在特殊段略有上升。反射層面綜合為弱負反射層,考慮圍巖RQD長期較低的影響,推測段內(nèi)圍巖整體完整性較比前段及掌子面有所降低,出水量也有所增加。

c) K186+504~K186+464 m段:段內(nèi)圍巖Vp、Vs較前段有異常起伏;Vp/Vs較之前段下降,應是受完整性變差的影響而非水造成;密度ρ、彈性模量E整體也很不穩(wěn)定,偏低,ρ約2.3~2.6 g/cm3,E約35~40 GPa。反射層面綜合為強負反射層,推測在K186+496~K186+484 m異常起伏段圍巖完整性就大幅降低,可能出現(xiàn)約12 m范圍破碎帶。

圖4 TSP探測圍巖Vp、Vs、Vp/Vs,泊松比、密度、動態(tài)彈性模量成果曲線

圖5 TSP探測圍巖反射層位波速異常

為進一步探明TSP預測破碎帶邊界及范圍,在超前物探預報方面,攫取GPR利用電磁波信息作進一步詳測。

3.3 GPR采集及預測

在GPR探測過程中,儀器采用SIR-20探測系統(tǒng),通過TSP長預報整體預測結(jié)果和掌子面跟蹤記錄,選取在掌子面K186+520 m段針對TSP預測高風險單元K186+520~K186+490 m進行基于電磁參數(shù)的GPR預測。在二臺階開挖的掌子面選擇上下2條測線進行探測,下測線離地1 m,上測線離地2 m,將天線貼合在掌子面上,一邊移動天線,一邊通過雷達測量系統(tǒng)采集信息。整個過程盡可能排除掌子面附近金屬器械影響,探測環(huán)境比較理想。

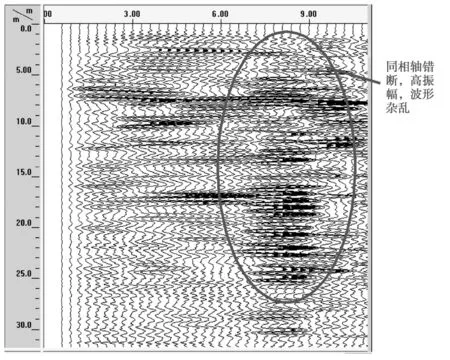

圖6表明,雷達剖面中探測時間50~400 ns的區(qū)域,轉(zhuǎn)換為掌子面前方約4~25 m內(nèi)的未開挖范圍,即K186+516~K186+495 m。該段內(nèi)雷達信號同相軸呈現(xiàn)不同程度錯斷,高振幅能量,變化快,波形雜亂,尤在K186+516~K186+495 m段掌子面左側(cè)距邊墻4~8 m范圍內(nèi)極可能含強破碎區(qū)域。

圖6 GPR 波形剖面

4 綜合超前預報與檢驗

4.1 綜合超前預報結(jié)果

表2 綜合超前地質(zhì)預報成果

在綜合地質(zhì)分析法與TSP+GPR多元物探的成果之后,最終擬定了掌子面前方強破碎區(qū)域為K186+516~K186+484 m段掌子面左側(cè)距邊墻4~8 m范圍,其余預報成果見表2。

4.2 K186+500 m破碎帶小坍塌實例

通過將綜合超前預報結(jié)果匯報給施工單位,施工方采取了一定措施控制了開挖進度,邊開挖,邊襯砌。經(jīng)開挖掘進,實際圍巖在隧道K186+512~K186+497 m段出現(xiàn)了破碎帶(圖7),僅與預報位置滯后了4 m,覆蓋率達到了70%,說明了預報成果的準確高效。

圖7 K186+512~K186+497 m 破碎帶圍巖情況

圖8 2015年10月6日K186+500 m 拱頂坍塌

2015年10月6日凌晨3時50時分,掌子面在經(jīng)過K186+500 m處出現(xiàn)了拱頂坍塌(圖8),堆積物擴散到掌子面前方約40 m,塌方量約4 300 m3。因掘進速度有所放緩加上準備及時,所幸并無人員傷亡和器械損失。

5 結(jié)語

通過采用綜合超前地質(zhì)預報的分析方法,成功實現(xiàn)了對鷓鴣山隧道K186+512~K186+497 m破碎帶的有效預報,通過及時與施工單位溝通,一定程度上降低了坍方事故發(fā)生的突然性,經(jīng)驗及結(jié)論如下。

a) 隧道在經(jīng)過斷層帶的時候,尤其要重視超前預報工作,及時高效地預知未開挖里程的圍巖情況,能有效降低災害性事故釀成慘劇的概率。

b) 此次成功的超前預報,關(guān)鍵經(jīng)驗在于靈活地運用了綜合超前地質(zhì)預報理論。從地面的宏觀地質(zhì)調(diào)查開始,將斷層帶一步步縮小,以掌子面地質(zhì)編錄為記錄和跟蹤依據(jù),結(jié)合物探工具,利用TSP反射地震波法,長距離把握圍巖的完整性變化信息,GPR進行短距離針對性探測,利用電磁參數(shù)消除水的影響并進一步劃分破碎帶邊界,再結(jié)合長期地質(zhì)跟蹤成果,形成最終的地質(zhì)預報。本例實現(xiàn)了理論與實踐的充分結(jié)合,物探與地質(zhì)分析的交叉運用。

c) 物探信息的后期解譯既需要物探技術(shù)能手,更需要長期的地質(zhì)工作經(jīng)驗,只有能將二者充分結(jié)合,才能實現(xiàn)真正的綜合超前地質(zhì)預報。

d) 本文的案例具有良好的典型性,把物探解譯和地質(zhì)分析經(jīng)驗總結(jié)了出來,全程的方法可操作性強,可借鑒性強,所用儀器皆為超前預報的常用工具,可為類似隧道提高超前預報成功率提供參考。