鎂電解槽電解質“沸騰”時氯氣泡特性的研究

鄧國萬

(青海鹽湖鎂業有限公司,青海 格爾木 816000)

關鍵字:鎂電解槽;電解質“沸騰”;氯氣泡;

在實驗室利用氯化物熔融鹽法電解產生金屬鎂時,通常會產生一些沸騰。在以電解質表面出現氣泡,電解質反應加快為特征而導致電流效率,顯著降低氯氣溢出并污染外界空氣。近年來,雖然針對這些問題已經有了相關的報道,但主要是從工業角度來觀察的,沒有系統深入的進行分析。因此本次研究中,我們利用透明電解槽這一內容,分析產生沸騰現象是與陽極的氯氣產生有關的。

1 實驗方法

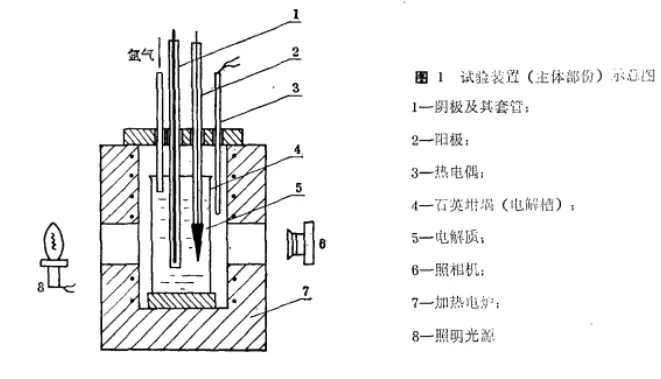

圖1 試驗裝置

方形透明石英坩堝為電解槽,內部設有鋼陰極和石墨陽極,陰極之外是陶瓷套管,可將其作為隔板,防止陰陽極產物氯氣和金屬鎂發生反應。這種電解槽可以置于控制的加熱爐中,兩側爐壁設有兩個窗孔,其中一個窗口能夠利用光源對電解槽進行照射,另一個窗口可用于觀察電解槽中陽極表面氯氣的產生以及氣泡上浮的過程,以及兩極之間電解質的運動情況,利用照相機拍攝反應過程。在電解槽中電解池上方通入干燥氯氣,防止電解質與空氣接觸,吸收水氣而發生電解。利用可調式穩壓電源向電解槽進行電流供電,利用函數記錄儀進行電解槽電壓,電流測量,我們將電解槽的溫度設定為700℃,所選用的電解質為10%的氯化鎂,43%的氯化鈉,40%的氯化鈣,7%的氯化鉀,所采用的硫化鎂是無水氯化鎂,其余均為普通的化學試劑,需要在120℃的條件下烘干氯化鈉和氯化鉀,熔融處理氯化鈣后在配置時需要采取有效的措施,防止氯化物出現水解的問題[1-3]。

2 實驗結果

在利用電解法生成金屬鎂時,電極需要豎直在電解槽中,浸入熔融氯化物電解質。在整個電解中陽極出現氯氣形成氣泡,等到其形成一定程度時會從陽極脫離,并進入電解質中,并逐漸向上漂浮直到溢出電解槽,進而氣泡會使陽極附近的電解質產生充氣,形成一股由氣、液組合而成的兩相流,且兩相流運動時會帶動其與電解質有規律,完成循環運動,借助這種循環將會使電解質和鎂產生分離,匯聚到陰極。在之前的研究中發現這種電解槽由于其數豎直的電極電解槽中,相應氣體的析出運動以及產生兩相流的特性是十分重要的,將直接影響電解反應中電流效率的高低。

2.1 正常進行電解反應的氯氣特點

當完成電解反應時,如沒有發生沸騰現象是時,在本次研究中,我們采用電解槽可以發現以下的特點:陰極上會產生氯氣氣泡,并附著于陰極表面,逐漸變成大氣泡,當其長大到一定程度時會脫離陽極,并沿著陽極逐漸上升,不同時間點產生的氣泡不是同時脫離的,由于脫離上浮的氣泡大小不同,因此上浮速度也會出現差異,在氣泡上升時,如果撞到沒有脫離的氣泡時,兩個氣泡會合并成一個氣泡,從陽極上脫離上升,由于陽極氣泡大小形成不同,因此其上浮速度不同,進而能夠為其離開陽極表面進入兩相流內層提供必要條件。當氣泡上浮到表面時會立即破裂,產生的氯氣溢入上部空間,在電解槽上方一般不會看到氣泡,我們只能發現在陽極附近氣泡破裂和氯氣溢出,所引起的電解液涌動現象。如下圖所示,左側為陰極套管,管內是棒狀陰極和逸出的液體,右側是鍥型陽極,陽極一側向陽極斜面的長度為25mm。通過實驗我們發現,當采用工業電解槽垂直截面陽極時,在水平地面形成的氣泡通常比陽極側部形成的氣泡要大,這種氣泡會隨時脫離底面并且沿著側面上升,對觀察陽極側部工作面上升氣泡生成產生干擾,因此我們采用鍥型陽極可以發現在陽極上吸附的氣泡大小不同。

圖2 左正常電解的電極照片 右為電解質沸騰時的電極照片

2.2 由于硫酸根離子而導致沸騰氣泡

在實驗過程中,我們分別向電解紙中加入了硫酸鋇,硫酸鎂,使電解質中含有一定濃度的硫酸根離子,當起超過百分之零點一的硫酸根離子時將會出現沸騰現象,此時相比正常電解質來說陽極產生氣泡量顯著增,加其表面會被較為均勻的氣泡覆蓋。當氣泡的直徑低于0.5mm時會脫離陽極上浮,沒有觀察到脫離氣泡和其他氣泡相撞后合并的現象,由于脫離過程中氣泡大小不同,上浮速度相同,因此在上浮時不會出現氣泡之間相互碰撞的現象,氣泡到達電解質表面不會立刻破裂,而是停留數秒,在電解質上不會形成空氣層。離開爐口的隔熱板從電解池電解槽的上方向下觀察,我們可以發現電解槽上的沸騰現象,出現泡沫層,泡沫層中氣泡大小直徑均為0.5mm,且氣泡會從陽極向四周移動,其厚度也會隨電流密度增加而厚度增加。

2.3 由氯化鎂水解而引起沸騰現象

當我們采用水解現象發生氯化鎂來配置電解質時會觀察到沸騰現象,此時從陽極面可以產生氯氣泡與硫酸根離子會發生沸騰,所產生的氣泡直徑基本相同。同時這種情況下氣泡所產生的尺寸相比,硫酸根引起沸騰時要大,但相比正常電解實驗小。電極表面有極少的氣泡相撞,從電解槽的上方,我們可以觀察到氣泡排列大小一致且直徑均為1mm左右,停留時間在數秒以上。在電解質可以發現個別氣泡直徑的達到了5mm,這些氣泡合并并不是由于陽極表面氣泡上浮,而是在電解質表面,尤其在陽極和槽壁的縫隙處會出現這種氣泡。在發生由于氯化鎂水解而引起沸騰時,電解質終會出現多種絮狀物浮在電解質中,且隨電解質會出現上下移動,保留一段時間。因此氯化鎂水解的產物也會出現沸騰現象,主要是由于水解會獲得氧化鎂,氧化鎂在氯化物中溶解度低,其分解電壓低于氯化鎂的分解電壓,因此會出現沸騰。之前研究學者發現,在電解質中加入不同粒度大小的氯氧化鎂時,完成電解反應,發現低于50微米粒度的氧化鎂容易在槽底形成渣,但不會引起沸騰現象,因此電解質沸騰實際上是懸浮狀態存在于電解質中,由電解質中的氧化鎂產生的。根據上述的結果,我們發現氧化鎂,硫酸根離子等一些雜質均能夠引起陽極析出氯氣氣泡,并且使氣泡直徑變小,在電解質表面停留時間增長,形成泡沫層。

3 小結

通過上述理論分析,我們發現硫酸根離子和氧化鎂均能夠導致陽極析出氯氣氣泡,主要是由于多種因素導致的,首先能夠使電解質表面張力降低,對碳陽極表面濕潤性好,因此析出的氯氣氣泡呈現直徑變小,能夠被電解質脫離,其次,能夠是在陽極表面性質變化,而導致氣泡分散。目前在很多鎂廠工藝中都嚴格規定了需要向電解槽中加入適當含量的氟化鹽,主要能夠改善鎂珠匯集條件,有利于鎂與電解質分離,提高電流效率,由于其所添加的氟化鹽種類數量相當,因此對于抑制沸騰起到了一定的良好作用。