甘肅肅北縣霍勒扎德蓋北東金礦礦床地質特征及金礦物嵌布特征研究

張江帆,閆啟明

(甘肅省地礦局第二勘查院,甘肅 蘭州 730020)

霍勒扎德蓋北東金礦區位于甘肅省肅北縣馬鬃山鎮境內,大地構造位置屬天山—內蒙褶皺系、北山華力西褶皺帶的白山—狼娃山復背斜北部[1]。區內褶皺和斷裂構造較發育,褶皺構造為緊閉的線狀,斷裂構造有近東西向壓性和北西向壓扭性兩組。在斷裂構造及其次級裂隙中石英脈較發育,早期石英脈與壓性斷裂構造方向基本一致,且嚴格受斷裂構造控制,規模較大時即為礦體;后期石英脈規模均小于早期石英脈,且方向無規律,一般不含礦[2]。

區域內侵入巖發育,為華力西中、晚期巖漿侵入旋回之產物,巖性以石英閃長巖、黑云斜長花崗巖、黑角閃斜長花崗巖為主,巖體內石英脈極為發育[3]。區內各類礦床、礦點、礦化點基本上沿斷裂帶分布,主要有南金山、馬莊山、460等石英脈型金礦,吉勒大泉、1879、東雙井子、白山泉矽卡巖型鐵礦。

1 礦區地質概況

1.1 地層

礦區出露地層主要為下石炭統白山組(C1bs)、第四系。白山組(C1bs)主要為淺灰色、褐灰色綠泥絹云石英片巖、綠泥絹云片巖、變質中細粒石英砂巖、紫色硅質粉細砂巖,呈近東西向、南東東向延伸。第四系在區內廣泛分布,局部厚度可達8~10米。

1.2 構造

礦區斷裂較發育,但由于礦區地處戈壁,地表被第四系覆蓋而致斷裂不可見。從井巷編錄資料分析,主要斷裂構造至少可分為兩期。第一期斷裂為成礦期前斷裂,多為張性斷裂,走向與區域構造線方向基本一致。其派生的次級斷裂構造亦較發育。該期次斷裂為成礦提供了有利空間;第二期斷裂形成于成礦期后,斷裂規模普遍較小,延伸不大、走向不穩定,對石英脈型金礦體有切割破壞作用[4]。

1.3 巖漿巖

礦區巖漿巖極為發育,以中酸性為主,呈巖株、巖枝狀產出,主要為花崗閃長巖體,局部為似斑狀黑云斜長花崗巖體和石英脈等。石英脈多發育在花崗閃長巖體內。

1.4 變質作用與圍巖蝕變

礦區內的變質作用比較強烈,在區域變質作用的基礎上,部分地段亦疊加了熱力和動力變質作用。熱力變質作用,表現在侵入體和地層接觸帶,在外接觸帶大部分地段產生了程度不同、寬窄不等的角巖化帶;動力變質作用,表現在斷裂帶內各單條斷裂附近地段,特別是規模大的主干斷裂,因受構造力的作用,致使鄰近巖石發生程度不同的片理化、糜棱巖化等[5]。

圍巖蝕變主要有黃鐵礦化、褐鐵礦化、黃鉀鐵礬化、碳酸鹽化、硅化、綠泥石化、高嶺土化等。其中黃鐵礦化、褐鐵礦化、黃鉀鐵礬化主要分布于早期石英脈中,其強度與含礦性呈正相關關系。其余的蝕變大多出現在圍巖中。

2 礦體特征

2.1 礦體形態、規模

金礦體賦存于石英脈中。礦區內共查明具工業意義的金礦體7個,編號分別為AuⅠ、AuⅡ、AuⅢ、AuⅤ、AuⅥ、AuⅦ、AuⅧ。石英脈一般斜切地層,沿走向延伸穩定,一般長度大于300米,平均厚度大于1米。因石英脈發育于斷裂構造帶或其次生構造裂隙中,因而在局部地段有樹枝狀分叉現象。各礦體特征見表1。

2.2 含礦石英脈特征及找礦方向

該區石英脈有兩期,其中早期石英脈多發育于斷裂帶或其次級構造裂隙中,具有延伸長度大、延深及厚度穩定的特點,該期石英脈普遍含礦。近地表具褐鐵礦化,在深部黃鐵礦呈團塊狀或浸染狀分布于石英脈中,該期石英脈受后期構造變動改造,局部呈強褐鐵礦化的碎裂狀[6]。

從井巷工程對金礦體的控制情況分析,含礦石英脈在垂深100米范圍內其延長和延深均十分穩定,近期施工的少量坑道內定向鉆孔證實,在垂深170米~203米時,AuⅠ、AuⅡ、AuⅢ、AuⅤ金礦體厚度仍然在1.06~1.17米,且局部金品位有增高趨勢。

從已知礦體特征看,含礦石英脈均發育在石炭系花崗閃長巖中,黃鐵礦化、褐鐵礦化、黃鉀鐵礬化強度與含礦性呈正相關關系[7]。因此,查明花崗閃長巖體的分布情況就基本確定了找礦范圍。同時應加強深部探礦,以擴大礦床規模。

圖1 礦區地質簡圖

表1 礦體特征表

3 礦石特征及金礦物嵌布特征

3.1 礦石結構、構造

礦石結構主要有自形~半自形晶粒狀結構、它形晶粒狀結構、假象結構、反應邊結構、交代殘余結構、斑狀結構、碎裂結構等。

礦石構造主要有浸染狀構造、塊狀~團塊狀構造、脈狀構造、細脈狀~網脈狀構造。

3.2 礦石礦物組分

礦石中主要金屬礦物組成為褐鐵礦、黃鉀鐵釩,少量黃鐵礦、黃銅礦、方鉛礦、閃鋅礦、及含量很少的輝銅礦、銅蘭、斑銅礦等次生銅礦物,偶見有輝銀礦、藍銅礦。脈石礦物主要為石英,次為長石、角閃石、輝石、絹云母、黑云母、綠泥石、方解石、粘土礦物等。

3.3 金礦物嵌布特征

3.3.1 金礦物嵌布粒度特征

是依據光片檢測到金的粒度與人工重砂中所見大粒金進行綜合分析所得,金礦物嵌布粒度統計結果表明:金主要以微細粒和中粒金為主,大于0.074毫米級別的含量較少。所見金最大粒度為0.12×0.22×0.02毫米(板片狀、人工重砂獲得),大粒金表面比較清潔,僅有少量金粒的凹陷處有與脈石連生現象。

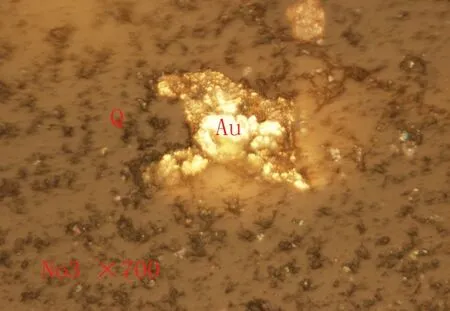

3.3.2 金礦物嵌布形態

金礦物在礦石中嵌布形態是光片在鏡下通過檢測對所見金進行實測統計所得,統計結果表明,金礦物嵌布形態以角粒狀、渾圓粒狀、尖角粒狀、麥粒狀、長角粒狀及針線狀等形態為主,其它形態含量較少,金的嵌布形態測量結果見表2。

圖2 自然金(Au)在脈石(Q)粒間

3.3.3 金礦物賦存狀態

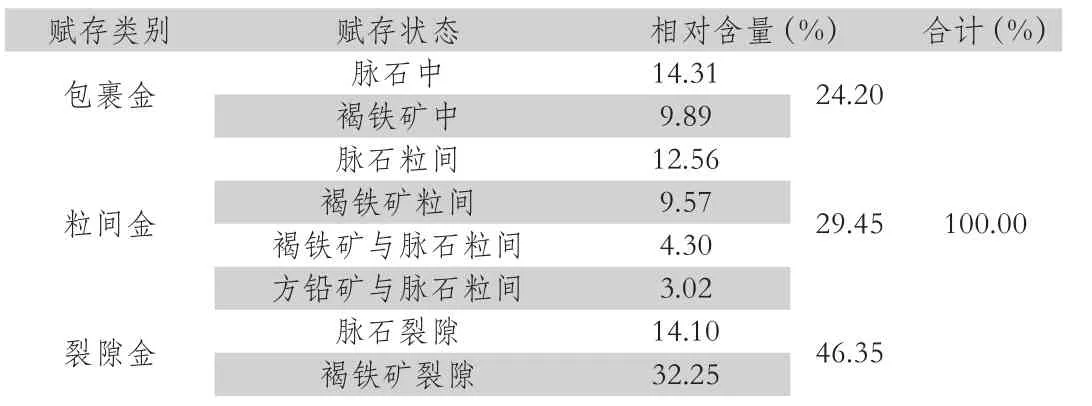

金礦物在礦石中賦存狀態主要為包裹金、粒間金和裂隙金三種賦存方式。測定統計結果表明:該礦石中包裹金占24.20%(其中脈石包裹金占14.31%,金屬礦物包裹金占9.89%,),粒間金占29.45%,主要為脈石粒間,金屬礦物粒間及金屬礦物與脈石粒間。裂隙金占46.35%,以褐鐵礦裂隙金為主,其次為脈石裂隙金,金礦物嵌布特征見表2。

表2 金礦物嵌存狀態測量結果

圖3 自然金(Au)呈枝杈狀、細脈狀等嵌布在褐鐵礦(FeO)裂隙中

該金礦區位于霍勒扎德蓋一紅石山華力西期金、鎢、銅、鎳、鐵成礦帶內,東鄰460金礦,成礦地質條件優越,經多年的勘探和開采已查明含金石英脈10余條,其中達到工業品位的金礦體7條,鉆探驗證垂直深度200多米仍有工業礦體存在。且礦石中粒間金占29.45%,裂隙金占46.35%,礦石具有品位高、易處理的特點。目前礦區深部及周邊還有大量空白區,找礦前景良好。投入適量的探礦工程,極易獲得較大探礦成果。

圖4 黃鐵礦(Py)裂隙中自然金(Au)與褐鐵礦(FeO)連生,褐鐵礦與方鉛礦(Ga)連生