清肺通竅湯治療小兒鼻源性咳嗽療效觀察

黃香龍

浙江省杭州市西湖區中西醫結合醫院 浙江 杭州 310030

近年來,筆者選用清肺通竅湯加味為基礎方,治療小兒鼻源性咳嗽30例,療效良好,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 診斷標準:所有患者均參照2005年中華醫學會呼吸病學分會哮喘學組制定的《咳嗽的診斷與治療指南

(草案)》[1]、2008年中華醫學會兒科學分會呼吸學組制定的《兒童慢性咳嗽診斷與治療指南》[2]及2009年中華醫學會呼吸病學分會哮喘學組制定《咳嗽的診斷與治療指南》[3]診斷為鼻源性咳嗽。中醫辨證標準:符合小兒咳嗽風熱犯肺證標準[4]。患兒通氣功能正常,血象及胸部X線未見異常。誘導痰細胞學檢查嗜酸粒細胞比例不高。咽部檢查有咽后壁上方多見粘性分泌物附著,時有淋巴濾泡增生。

1.2 一般資料:收集2015年12月~2017年12月我院門診患兒60例,隨機分為治療組和對照組各30例。治療組中男14例,女16例;年齡2歲~8歲,平均5.5歲;病程7~14天,平均8.5天。對照組中男15例,女15例;年齡2.5歲~7.5歲,平均6.0歲;病程6~15天,平均9天。兩組一般資料,無顯著性差異(P>0.05),具有可比性。

2 治療方法

2.1 治療組:予以口服自擬清肺通竅湯。基本方藥:魚腥草20g,麻黃、白芷各5g,炒桑白皮、茯苓、桔梗各9g,炒黃芩、辛夷、蟬衣、炒蔓荊子、防風、炙百部、甘草各6g,荊芥8g,蒼耳子4g,細辛2g,升麻3g。加味:咳嗽氣急者加麻黃、酒地龍各6g;頭痛鼻塞甚者加川芎6g;鼻涕稀薄者加生黃芪8g;涕多膿稠者加忍冬藤18g。每日1劑,水煎,分2次溫服。7天為1療程,治療1個療程。服藥期間,忌食海鮮牛羊肉腥味之品、辛辣油炸食品。

2.2 對照組:予以復方氨溴索口服液2.5ml,口服,每日3次;普米克(布地奈德混懸液)0.5毫克,每日2次。療程同治療組。

3 療效觀察

3.1 療效判定標準:顯效:咳嗽顯著改善或消失,無咽異物感或咽癢感,咽部粘膜無充血,咽后壁無分泌物附著;有效:咳嗽稍有減輕,咽異物感或咽癢感減輕,咽部粘膜及淋巴組織增生減輕,濾泡數目減少,咽后壁分泌物明顯減少或無分泌物;無效:咳嗽及咽異物感等癥狀及體征均無變化[4]。

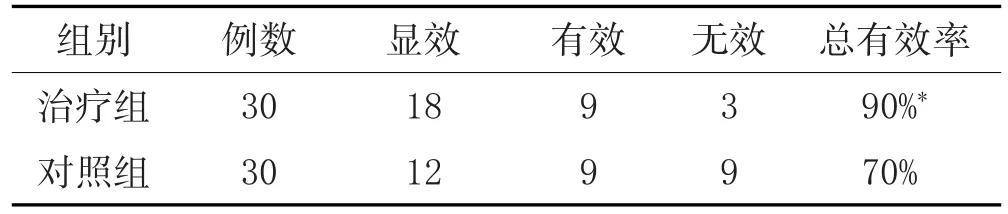

3.2 兩組療效比較:見表1。

表1 兩組臨床療效比較

4 體會

從臨床表現看,鼻源性咳嗽屬中醫學“咳嗽”范疇,從病因來看,咳嗽多由鼻后滴漏引起。《靈樞·五閱五使》云:“鼻者,肺之官也。”《素問·陰陽應象大論》:“肺主鼻……在竅為鼻。”肺與鼻密切關系。鼻為肺之外竅,故外邪侵襲,始于鼻竅,日久入里犯肺,肺熱壅盛,痰濕內蘊,肺氣宣降失司,而見咳嗽不止[5]。治以宣通鼻竅、清肺化痰為主。筆者自擬清肺通竅湯中魚腥草清肺化痰,炙麻黃開宣,荊芥、防風、蟬衣疏風宣肺止咳,炒桑白皮、炒黃芩、炙百部瀉肺火,茯苓、蒼耳子、辛夷燥濕通竅;炒蔓荊子、白芷、細辛開竅勝濕;升麻、桔梗、甘草宣肺升陽以利咽止咳。全方鼻肺同治,共奏宣通鼻竅、清肺余邪、祛風止咳化痰之功。觀察結果顯示,清肺通竅湯組對小兒鼻源性咳嗽有顯著臨床療效,值得進一步應用研究。