甘草-馬齒莧配伍對特應性皮炎的免疫調節作用及其機制研究

楊富金 李 敏 高燕妮 江 雪 劉 毅

重慶市中醫院皮膚科,重慶 400011

特應性皮炎(Atopic Dermatitis,AD)是一種慢性、復發性、炎癥性皮膚病,患者往往有劇烈瘙癢表現,嚴重影響其生活質量[1]。其發病機制十分復雜,涉及遺傳因素,皮膚屏障的缺陷,免疫功能失調[2]。濕敷是中醫臨床上常用的一種外治法,濕敷是可以增加皮膚的水合作用,從而促進藥物的吸收作用;可使局部毛細血管收縮,皮損局部充血減輕;還可吸收滲出液,保護和清潔患面,從而減輕炎癥,是一種安全有效的治療手段。甘草GlycyrrhizaeRadix(GR),甘、平,歸心、肺、脾、胃經,具有補脾益氣、清熱解毒、祛痰止咳、緩急止痛、調和諸藥的功效。甘草提取物及其黃酮類化合物、甘草酸等對皮膚炎癥、變態反應性皮膚病、皮膚腫瘤、病毒性皮膚病、色素沉著等皮膚病均有藥理活性[3]。馬齒莧PortulacaeHerba(PH),酸、寒,歸肝、大腸經,具有清熱解毒、涼血止血、止痢之功效,其水提液濕敷具有清熱解毒、散血消腫之功,可治療多發性癤腫、膿包瘡、急性濕疹、過敏性皮炎、接觸性皮炎等皮膚病[4-6]。二者配伍取“酸甘化陰”之意,功在滋陰養胃,兩者一斂一滋,起協同作用,用治陰虛不足證。

我科在長期臨床外治治療中,總結經驗將二者合用濕敷治療特應性皮炎取得了較好的療效,但是缺乏系統科學的基礎研究。本實驗以甘草和馬齒莧為研究對象,探索甘草和馬齒莧單獨用藥和配伍用藥后對AD小鼠模型免疫調節的作用,考察單獨用藥、減半配伍、不減半配伍之間的量效關系,為臨床應用和進一步的制劑開發提供必要的藥效學數據支撐。

1 儀器與材料

1.1 儀器 液相色譜儀(美國Agilent 1260),PCR擴增儀(美國Bio-RAD MJ mini),實時熒光定量PCR(瑞士Roche Light Cycler 480),酶標儀(Bio-Rad iMark),熒光倒置顯微鏡(德國萊卡DMIL-FL-EL6000)。

1.2 藥物與試劑 甘草(批號:170801)、馬齒莧(批號:170901)購于重慶慧遠藥業有限公司,經鑒定分別為豆科植物甘草GlycyrrhizauralensisFisch的干燥根和根莖,馬齒莧科植物馬齒莧PortulacaoleraceaL的干燥地上部分。甘草苷對照品(批號:111610-201607,中國食品藥品檢定研究院);甘草酸銨對照品(批號:110731-201720,中國食品藥品檢定研究院);1-氯-2,4-二硝基苯(DNCB)為西格瑪奧德里奇(上海)貿易有限公司;cDNA合成試劑盒Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit(瑞士Roche公司);熒光定量PCR試劑盒LightCycler 480 SYBR GreenⅠMaster(瑞士Roche公司)。

1.3 動物 6~8周齡SPF級BALB/c小鼠購于北京華阜康生物科技股份有限公司,動物許可證號SCXK(京)2014-0004。

2 方法

2.1 甘草馬齒莧提取物的制備 分別稱取各組相應質量的藥材,甘草組100 g,馬齒莧組100 g,甘草馬齒莧配伍低劑量組甘草50 g加馬齒莧50 g,甘草馬齒莧配伍高劑量組甘草100 g加馬齒莧100 g。浸泡半小時,加20倍量水,煎煮2次,每次30 min,合并藥液,濃縮至相應濃度,甘草組藥液濃度為0.2 g/mL,馬齒莧組藥液濃度為0.2 g/mL,配伍低劑量組藥液濃度為0.2 g/mL,配伍高劑量組藥液濃度為0.4 g/mL,應用高效液相法檢測。甘草組中甘草苷和甘草酸的含量分別為0.329 mg/mL、1.353 mg/mL,配伍低劑量組為0.221 mg/mL、0.729 mg/mL,配伍高劑量組為0.371 mg/mL、1.432 mg/mL。甘草組浸膏得率為34.6%,馬齒莧組為26.71%,配伍低劑量組為35.36%,配伍高劑量組為33.34%。

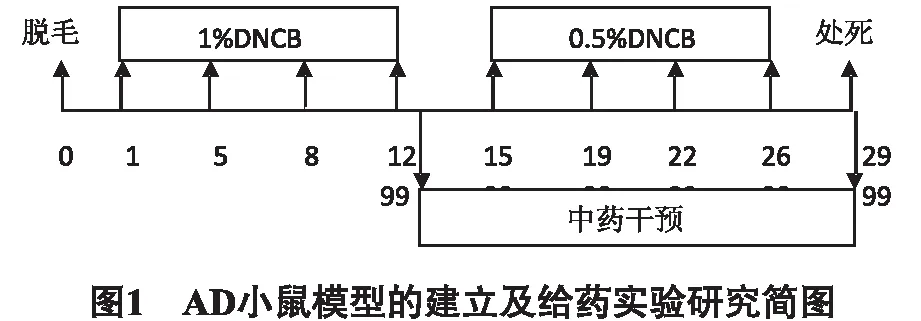

2.2 DNCB誘導小鼠AD模型的建立、分組及給藥 健康六周齡雌性BALB/c小鼠60只隨機分為6組,正常對照組、DNCB模型組、甘草組、馬齒莧組、配伍低劑量組、配伍高劑量組,每組10只。動物AD模型構建[7]及中藥干預流程如圖1,小鼠于實驗0天脫毛處理,實驗第一周和第二周給予每周兩次的1%DNCB(100 μL)刺激,實驗第三周和第四周給予每周兩次的0.5%DNCB(100 μL)刺激,于實驗第三周至實驗結束期間進行中藥干預,每天早晚用棉簽涂擦相應藥液一次,實驗結束后摘眼球取血、并摘取脾臟及皮損用于檢測。

2.2 皮膚厚度測量 第29天實驗結束時采用游標卡尺測量每只小鼠皮膚厚度,測量時分別選取不同部位,測量五次計算平均值。

2.3 脾臟指數 取各組小鼠脾臟稱重,以每10 g小鼠的脾重作為脾臟指數,脾臟指數=[脾臟質量(mg)/體重質量(g)]×10。

2.4 HE染色 取各組小鼠皮損組織,置于中性甲醛中固定24 h。80%、90%、95%、無水乙醇梯度脫水,二甲苯透明,石蠟包埋,切片,HE染色,中性樹膠封片,光鏡下觀察。

2.5 酶聯免疫吸附法測定 取出備用的小鼠血清,嚴格按照IgE、IL-4、IL-6 ELISA試劑盒(聯科生物技術股份有限公司)說明書操作,顯色終止立即在酶標儀上測定吸光度值,制作標準曲線,按曲線換算樣品中IgE、IL-4、IL-6濃度。

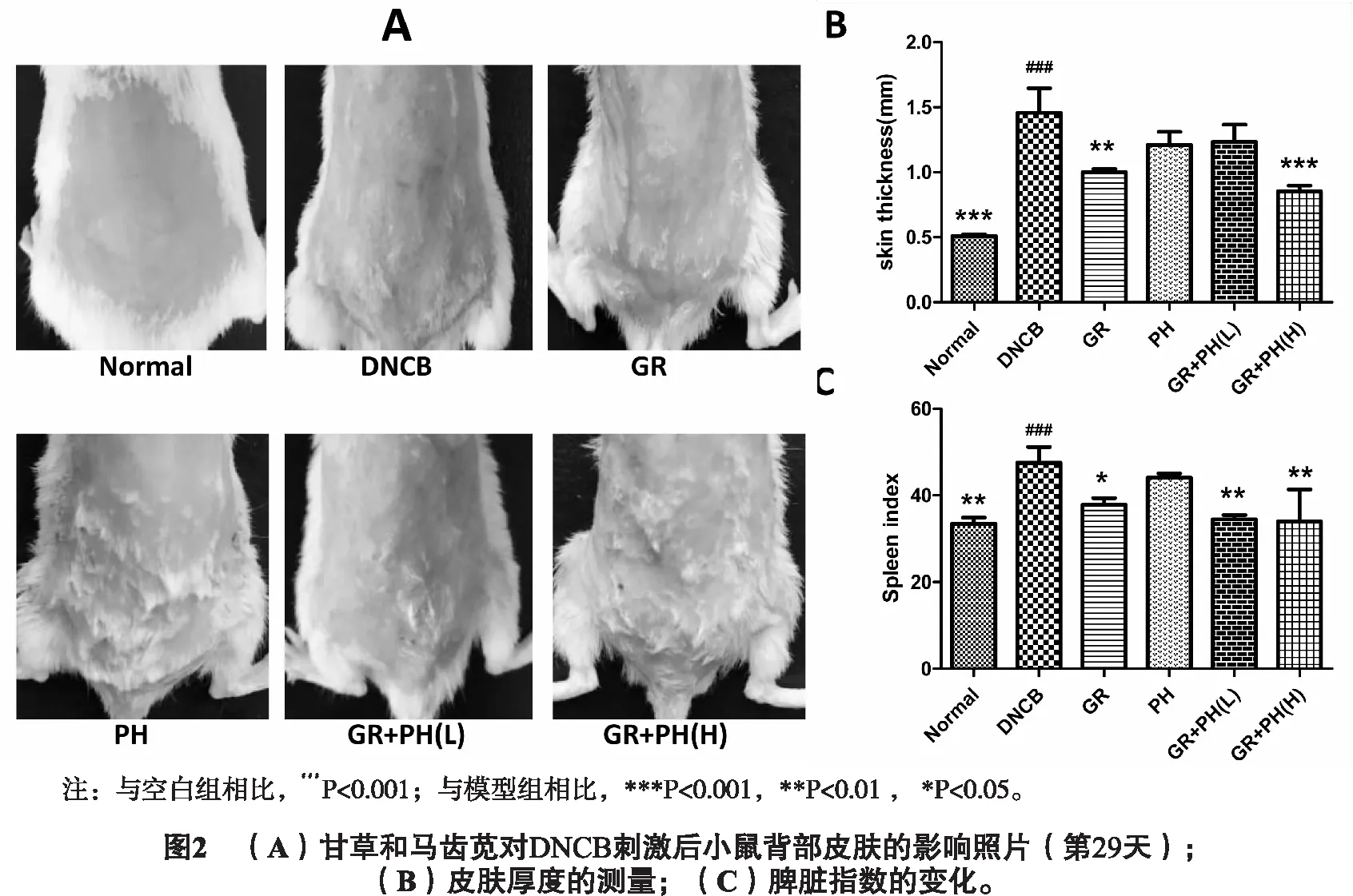

2.6 半定量RT-PCR檢測 收集各組小鼠組織,采用TRIzol法提取皮損總RNA,根據Roche公司試劑盒進行逆轉錄合成雙鏈cDNA。再以cDNA為模版,Real-time PCR實時檢測熒光強度。引物序列由生工生物工程有限公司合成。10 μL的PCR反應體系包括2×PCR buffer 5 μL、ddH2O3μL、cDNA 1 μL、上下游引物各0.5 μL。PCR反應條件為:95 ℃預變性30 s;95 ℃ 5 s,60 ℃ 30 s,40個循環;溶解曲線95 ℃ 5 s,60 ℃ 1 min,95 ℃ 1 s;冷卻50 ℃ 30 s,引物條件見下表。

表1 各目標基因引物序列

2.7 統計學分析 實驗數據及圖片制作采用GraphPad prism軟件和SPSS13.0軟件進行分析,多組間均數的比較采用One-way ANOVA分析,P<0.05為差異有統計學意義。

3 結果

3.1 藥物干預對DNCB誘導的小鼠模型的影響

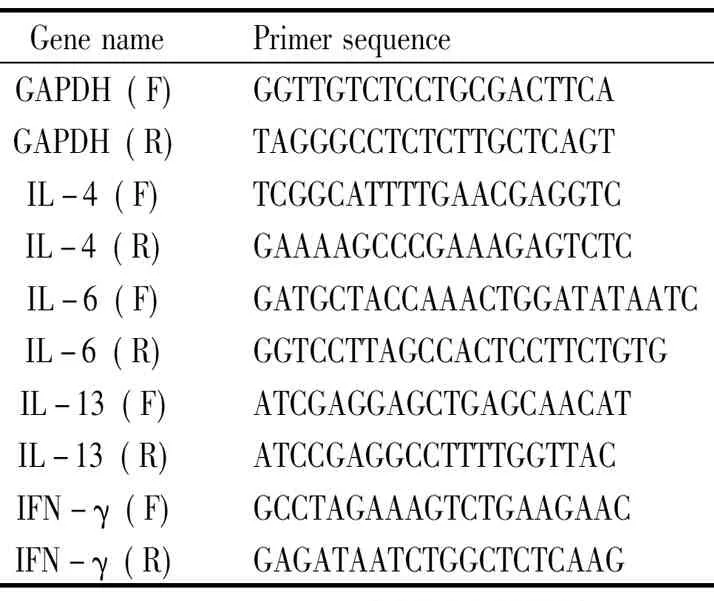

3.1.1 小鼠皮損情況 連續觀察29 d,正常對照組背部皮膚無明顯變化,模型組前期經DNCB高濃度(1%)刺激后出現水腫、紅斑、血痂,及搔抓,后期DNCB低濃度(0.5%)刺激后出現紅斑及鱗屑,經中藥干預治療后可見紅斑淡化,無明顯的鱗屑及血痂(見圖2A)。

3.1.2 小鼠皮膚厚度 正常對照組皮膚厚度值為(0.508±0.01)mm,DNCB模型組皮膚厚度值為(1.46±0.19)mm,甘草組皮膚厚度值為(0.99±0.03)mm,馬齒莧組皮膚厚度值為(1.21±0.10)mm,配伍低劑量組皮膚厚度值為(1.23±0.13)mm,配伍高劑量組皮膚厚度值為(0.85±0.47)mm,和配伍低劑量組比較差異無統計學意義(P>0.05)(見圖2B)。

3.1.3 脾臟指數 正常對照組脾臟指數為33.49±1.39,DNCB模型組脾臟指數為47.53±3.67,甘草組脾臟指數為37.81±1.58,馬齒莧組脾臟指數為44.06±1.01,配伍低劑量組為34.46±1.04,配伍高劑量組為33.96±2.41(見圖2C),和配伍低劑量組比較差異無統計學意義(P>0.05)。

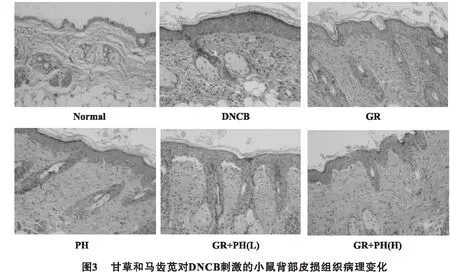

3.2 藥物干預對背部皮膚組織形態學的影響 由圖3中HE染色結果可見,正常對照小鼠背部皮膚組織厚度正常,各層次清晰,幾乎無炎癥細胞浸潤;DNCB模型組皮膚組織表皮增厚,棘層和基底層有明顯的炎癥細胞浸潤,可見中性粒細胞、淋巴細胞,組織間隙水腫。中藥干預后各組皮膚組織厚度較模型組降低,炎癥細胞浸潤明顯減少,特別是甘草和馬齒莧配伍的高劑量組最為明顯。

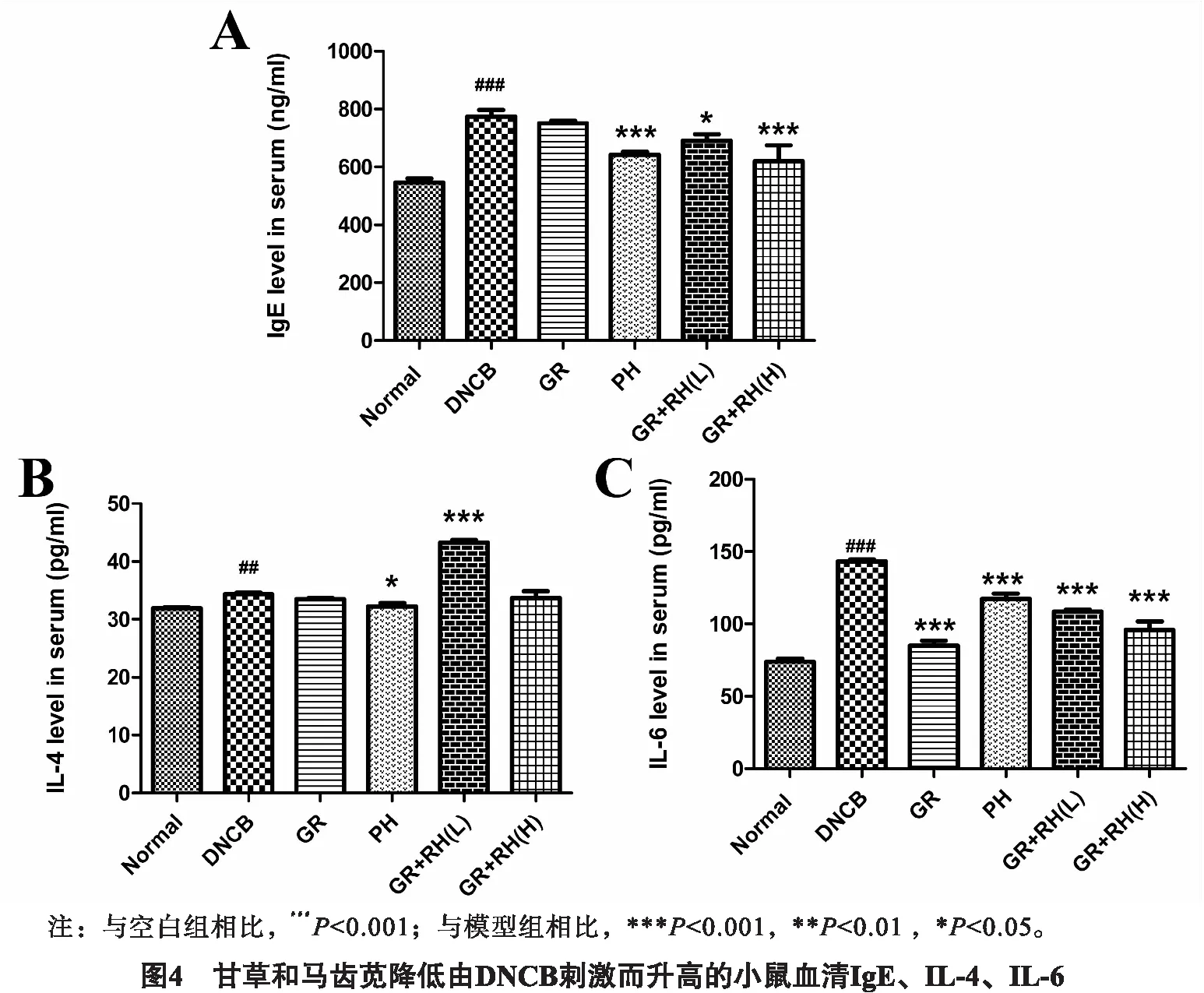

3.3 ELISA檢測血清IgE和Th2型細胞因子的表達 產生IgE是濕疹的一個重要特點,應用DNCB反復刺激的小鼠血清同正常對照組比較總IgE明顯升高(P<0.001)(見圖4A);DNCB模型組的濃度為(774.82±22.60)ng/mL,和正常對照組為(546.13±14.31)ng/mL;應用甘草組和馬齒莧可抑制IgE的升高,單獨用藥比較馬齒莧組優于甘草組(P<0.01),配伍高劑量(620.00±34.17)ng/mL的和配伍低劑量組(691.39±21.19)ng/mL比較無統計學意義。在血清Th2細胞因子IL-4的含量測定中(見圖4B),DNCB模型組的濃度為(34.36±0.23)pg/mL,同空白組(31.88±0.29)pg/mL比較顯著提高(P<0.001);藥物干預后可降低IL-4,單獨用藥馬齒莧組和甘草比較差異無統計學意義(P>0.05),配伍高劑量組(30.99±0.48)pg/mL抑制炎癥效果優于配伍低劑量組(P<0.001)。前炎癥因子IL-6(見圖4C)空白組的濃度為(73.91±2.34)pg/mL,DNCB模型組濃度(143.26±1.27)pg/mL顯著升高(P<0.001);甘草和馬齒莧干預后可減低血清IL-6,獨用藥比較甘草優于馬齒莧(P<0.001),配伍高劑量含量最低為(83.23±2.31)pg/mL,抑制炎癥效果優于配伍低劑量組(P<0.001)。

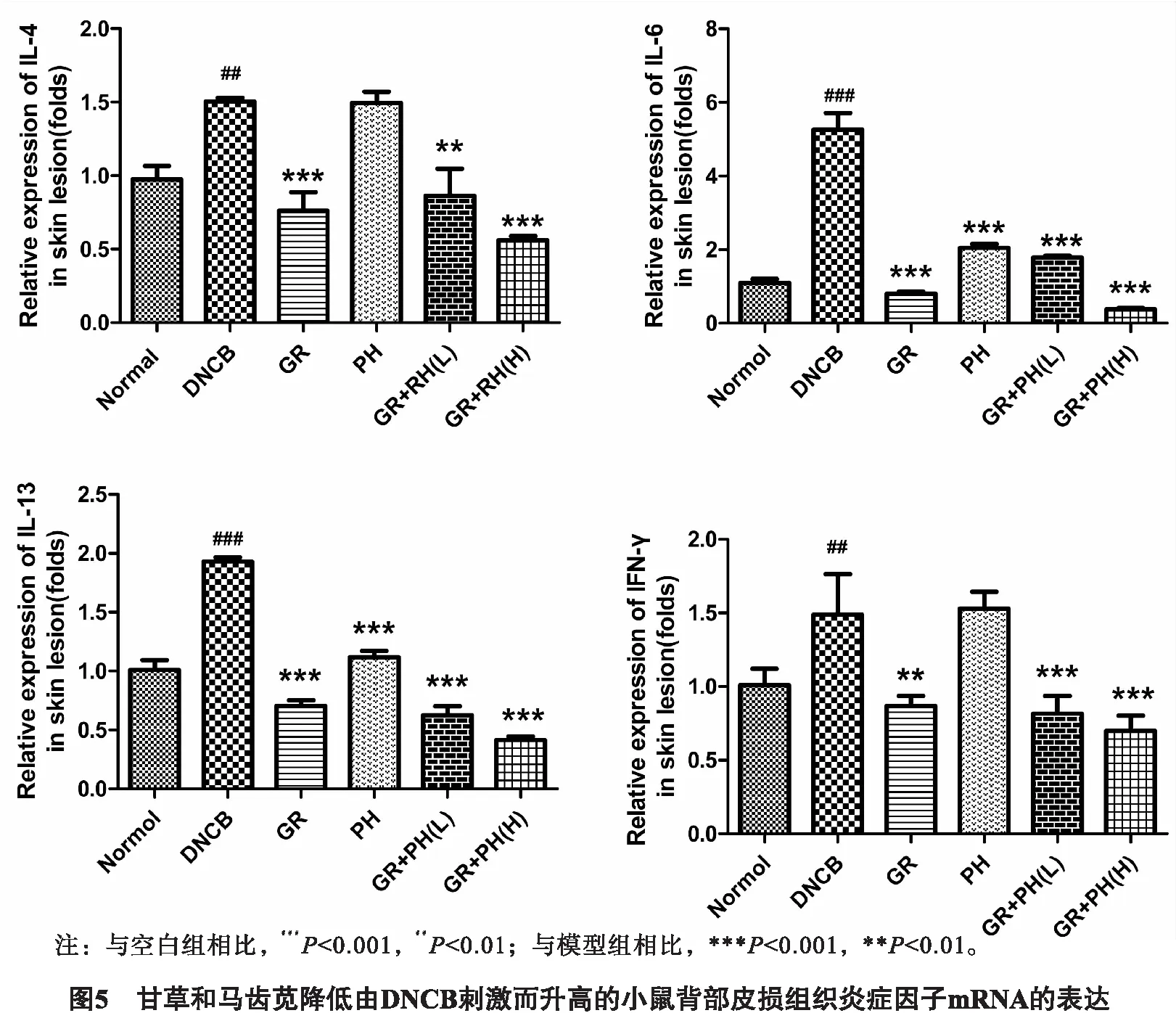

3.4 Q-PCR檢測皮損中Th1/Th2型細胞因子的mRNA表達 AD是以Th2型細胞因子優勢表達為特點的慢性皮膚病,Th2胞分泌的IL-4、IL-5、IL-6、IL-13,本研究考察了Th1細胞分泌的IFN-γ,Th2胞分泌的IL-4、IL-6、IL-13炎癥因子的mRNA表達。結果如圖5見IL-4、IL-6、IL-13、IFN-γ炎癥因子DNCB組的表達同空白對照組比較有顯著性的提高(IL-4, IFN-γ,P<0.01;IL-6、IL-13,P<0.001);單獨應用甘草或馬齒莧都有不同程度的抑制炎癥因子表達的效果,且甘草組表現優于馬齒莧組;配伍應用后抑制炎癥的效果更佳,且配伍高濃度組的抑制效果均強于配伍低濃度組,在IL-13(P<0.05)和IL-6(P<0.001)的因子表達中配伍高劑量組同配伍低劑量組比較有統計學差異;配伍高劑量組同DNCB組比較對IL-4、IL-6、IL-13、IFN-γ的抑制率分別為62.9%、93.0%、78.2%、53.0%。

4 討論

藥對配伍是中藥復方的最小單位,是根據藥物的性味歸經、升降沉浮,選擇性地將兩味中藥進行配對,其配伍蘊涵著豐富的客觀規律。藥對配伍研究一直是傳統中藥研究的熱點,目前研究多以有效成分的含量測定為切入點,并結合現代藥理學、分子生物學、蛋白組學及代謝組學等方法深入闡明其作用機制及量效關系,揭示兩藥配伍內在本質和科學內涵[8-9]。

AD的病因尚不清楚,發病機制十分復雜,免疫學發病機制認為其與Th1/Th2免疫失衡有關。Th1細胞主要分泌IL-2、IFN-γ、TNF-α,并介導細胞免疫;Th2細胞主要分泌IL-4、IL-5、IL-13,并介導體液免疫[10-11]。參與AD發病的細胞因子眾多,促炎癥因子IL-6、IL-10也起到重要作用[12-13]。研究表明IgE的升高可引起皮膚的急慢性炎癥改變,血清中總IgE升高是AD的重要標志,并且血清中與Th1、Th2相關[14]。此外,IL-4和IL-13可促進B細胞的增殖和誘導B細胞生成IgE,在IgE的調節中起到重要作用[15]。基于此,本課題選擇了IgE、IL-4、IL-6、IL-13及 IFN-γ作為指標進行試驗。

本實驗以DNCB刺激誘導的AD小鼠模型為研究對象,局部應用甘草和馬齒莧配伍的藥物,首先觀察其對AD炎癥反應的影響。結果顯示,藥物干預后可改善臨床癥狀,尤其是兩種藥物配伍的高濃度組可顯著抑制皮膚增厚,降低脾臟指數。免疫器官是特異性免疫應答的場所,該指數能夠在一定程度上反映機體的免疫功能狀態。因此,該結果表明甘草和馬齒莧配伍可以通過下調機體細胞免疫應答和免疫器官臟器指數發揮一定的免疫抑制作用。結合AD的免疫學發病機制,進一步檢測了 Th1/Th2相關細胞因子的表達水平,探討了甘草、馬齒莧兩味藥單獨和配伍應用對模型小鼠的免疫調節作用,結果發現,兩味藥單獨和配伍應用均可減輕模型小鼠的臨床癥狀,改善皮損情況,抑制皮膚增厚,減輕炎癥,可抑血清IgE、IL-4、IL-6的升高,降低皮損中IL-4、IL-6、IL-13及IFN-γ細胞因子的mRNA的表達。研究發現配伍應用后治療效果提高,并與給藥濃度有關,即配伍高劑量組優于配伍低劑量組,但最佳配伍比例及藥物濃度有待進一步研究。

綜上所述,本研究通過觀察臨床癥狀和組織形態學變化情況,以及檢測Th1/Th2相關細胞因子的表達水平,觀察了甘草、馬齒莧兩味藥對AD模型小鼠的治療作用,為臨床應用提供了實驗依據。