文藝復興時期歐洲武技的總體特征

曾 楊,張云崖

(上海體育學院 武術學院,上海 200438)

文藝復興是指十四世紀中葉在意大利各城市興起并擴展到西歐各國的一次思想文化運動,它帶來了一場科學與藝術的革命,也由此揭開了歐洲近代歷史的序幕。這個時期是人們忍受了長達幾個世紀的中世紀封建制度的荼毒之后,開始尋求思想文化上的解放的時期,該時期的先驅們高舉人文主義旗幟,以復興希臘羅馬時期的文化、藝術,抨擊宗教黑暗的精神統治。這是一個文化大變革、大發展的時期,歐洲武技(European Martial Arts)作為一種“戰斗藝術”,也在這個時代有了新的發展。

1 文藝復興時期歐洲武技的根本追求:戰斗

“戰斗”是文藝復興時期歐洲武技的根本追求。英文中描述武技的詞語為“Martial Arts”,原意是“戰斗的技藝(藝術)”,該詞的拉丁文是“Arts of Mars”,譯作“火星的藝術”,火星在古羅馬神話中被認為是象征戰爭的神祇“阿瑞斯”。因此從詞源上看出,歐洲武技與戰爭、戰斗息息相關,這也決定了其后來的發展一直圍繞著“戰斗”展開。它并沒有沿著中國武術“打與演”(蔡龍云語)兩條路徑發展形成技擊價值和表演價值兼具的武技內容,而是延續并強化著對“戰斗”的追求。其原因是多方面的,這里著重從現實需求這一角度進行探討。

首先,動亂的社會要求歐洲武技必須把戰斗放到首位。縱觀歐洲歷史,滿眼皆是戰爭和動亂。當五四運動的總司令陳獨秀看到西洋人的堅船利炮時,曾說道“自古宗教之戰,政治之戰,商業之戰,歐羅巴之全部文明史,無一字非鮮血所書”。戰爭是歐洲歷史中的常態,這使得社會動蕩不安,難以形成穩定的社會機制來約束暴力行為,暴力在日常生活中無所不在。在14世紀后半葉,文藝復興的發源地意大利佛羅倫薩的謀殺率非常高,當時佛羅倫薩全部5萬人口中每年平均有50~70人被謀殺,死亡率在0.1%~0.14%之間;相較之下,在2015年的一項犯罪數據表明,在全美公認的暴亂較多的城市芝加哥,每270萬人口中每年平均509人被謀殺,死亡率為0.019%。可見14世紀佛羅倫薩比21世紀的芝加哥更加兇險[1]。除此之外,如家族之間世代相傳的血仇、由財產爭端或其他問題引起的區域之間的流血事件層出不窮[2]。如此危險的“日常生活”使得人人自危而人人自衛,因此隨身佩戴武器、習練武技成為了生存的剛需。歐洲武技注定不會成為中國式的“喝喝茶,打打拳”的消遣娛樂,而是成為歐洲人出門防身的手段。

其次,中世紀盛行的決斗風俗在文藝復興時期依舊盛行,這一風俗直到19世紀末才被廣泛禁絕。歐洲人把名譽看作是第二生命[3],他們寧可被指控謀殺也不愿意接受可恥的膽怯標記,隨意的一句口角就可能引起決斗事件。決斗不論是在城市還是鄉村都非常普遍,且形式分合法或不合法。最著名的決斗形式是“司法決斗”,這是一種合法決斗,它由法庭命令或認可,依預定的法律規則和固定儀式,以武力方式證明案件事實和訴訟請求,旨在避免或結束暴力沖突的司法程序[4]。同時,在冷兵器決斗武器還沒被決斗手槍所代替的時候,決斗者武技能力的高低會左右決斗的結果,掌握一定的武技是現實的需要。如是,制度化和儀式化的決斗以及決斗對武技的要求,使得歐洲武技有了厚沃的社會土壤。許多歐洲武技大師留下來的武技書中明確表示自己的技術用于決斗。如十六世紀的著名意大利武技大師薩爾瓦托·法布里斯(Salvator·Fabris)在其書《擊劍或戰斗的知識(On Fencing, or Martial Knowledge)》中就表示書中所記內容適用于紳士之間的決斗,而非戰場[5]。武技與決斗活動聯系密切是非常自然的事情,人們想要在決斗中保住榮譽,洗脫罪名,就要在平時習練克敵制勝的格斗技術,這強化了歐洲武技對戰斗的追求。

最后,比武競賽是歐洲武技生長發育的另一個土壤。希臘獨特的海洋文明孕育出了奧林匹克運動會這朵人類文明的奇葩。公平、得失、勝負這些體育競賽精神深深地融入了歐洲人的血液里,成為了歐洲各民族共有的精神品質和文化性格。武技作為格斗的技術,其天然的體育性和競技性早已被希臘人發現。古代奧林匹克運動會中已經有關于“戰斗”的運動項目,比如拳擊、摔跤。畢達哥拉斯就曾經在古代奧運會上獲得過拳擊冠軍。體育競賽中的一個特殊類別是比武競賽,它與跑、跳、投等體育項目不同,它以戰斗為主旋律,以兵刃拳腳作為樂器,以謳歌騎士精神等英雄主義精神為主題的一種體育競賽,是對暴力最直接地文明化。由于比武競賽與戰斗直接相關,所以也被經常用來培養戰士的勇氣。英國亨利二世時期著名的歷史學家和外交家羅杰·霍維登(Roger Hoveden)曾說“一個年輕人必須在比賽中看見自己的血液流出、感到自己牙齒被對手打碎,被推到在地上20次,他才能帶著勝利的希望面對真實的戰斗”[5],這句話不僅體現了當時比武競賽的危險性,還充分說明了比武競賽對于提高武技、培養勇氣和克服膽怯有巨大的作用。比武競賽在中世紀乃至文藝復興時期非常普遍,比武競賽的形式除了著名的馬上長槍比武(Jousting),還有團隊比武(Group Combat)、單人比武(Single-combat)等。比武競賽之所以盛行不墜,除了它深刻的歷史文化根源,還因為它對不同階層來說具有許多的現實價值。比如封建領主辦比武競賽可以顯示其財力、招攬技藝超群的騎士以及通過比武競賽獲得政治資源。騎士參加比武競賽能夠得到領主賞識并獲得封賞或者取悅心儀的貴族女性。而平民觀看如此重大奢華的慶祝活動,亦可以消解平日勞作帶來的身心倦意。比武競賽中“擊敗對手”帶來的價值吸引著一批又一批的騎士和武技大師潛心研究武技,這再一次強化了歐洲武技對戰斗的追求。

2 文藝復興時期歐洲武技的理論發展:數學的應用

歐洲武技沐浴著這個時期文化藝術全面復興的春風完成了自身蛻變。文藝復興時期歐洲武技在理論上最突出的發展是對數學的融攝。數學這一科學工具的使用,使歐洲武技從經驗式的技藝轉變成具有科學解釋的技藝。

古希臘時期的奴隸制使得社會上層有足夠的時間思考理性世界,進而促使古希臘時期成為西方數學發展的第一個輝煌時代。美國著名數學家莫里斯·克萊因認為“希臘人最大限度地決定這今天文明本質的貢獻,則是他們的數學”[6]。但輝煌之后接踵而至的是衰落,以愷撒燒毀希臘時代最高學府亞歷山大里亞博物館為征兆預示了羅馬人對抽象知識的輕視,因此羅馬時代的數學發展緩慢。到了文藝復興前的中世紀,數學的發展更是幾乎停滯,宗教的陰云籠罩人心,這時的人們認為所有的造物都由上帝創造,最好的歸宿是天堂,塵世是沒有意義的,不存在值得研究的真理。《圣經》中人類的祖先亞當和夏娃正是吃下了代表“知識”的禁果后被上帝降罪,這也成了基督教教義中“人生來有罪”的邏輯起點。十七世紀英國著名詩人、民主斗士約翰·彌爾頓(Jone Milton)曾控訴中世紀宗教對知識的禁錮,他反諷道“千萬別窺探大自然的奧秘,讓它們歸于上帝吧!永遠恭順而謙卑”[6]。可見中世紀強大的宗教力量束縛著人類向前探索理性知識,數學只能等待文藝復興的曙光。

文藝復興的到來,數學的春天也隨之來臨。莫里斯·克萊因認為文藝復興的實質是“數學精神的復興”[6],這個時期的數學家們不再無休止討論宗教教義,而是轉向把大自然本身作為知識的真正源泉。理解大自然的密匙就是數學,數學所表現出來完美、清晰和精巧正是大自然意志的體現,怪不得笛卡爾贊嘆“我為它的基礎如此穩固堅實而驚奇,在知識結構中,數學應該是最高的”,開普勒也宣稱“世界的實在性有其數學關系構成”、伽利略說“數學原理是上帝描繪整個世界的字母,沒有數學原理的幫助,就不可能了解任何一個現象”[6]。被現代學者稱為“文藝復興時期最完美的代表人物”的達芬奇,其手稿中存在大量的幾何圖案和數學公式,他曾用一句話概括了他的《藝術專論》的思想:“欣賞我的作品的人,沒有一個不是數學家”。從這些文藝復興時期的科學藝術巨匠們的表述中我們可以看出,文藝復興時期的數學復興對各個領域產生了廣泛而深刻的影響,運用數學解決科學問題成為了該時期的“金科玉律”。

“在西方文明中,數學一直是一種主要的文化力量”[6]。正是數學在西方文明中的特殊地位,使得文藝復興時期的武技大師使用數學這一“大自然的密鑰”作為解釋自己技藝的有力工具,從而讓歐洲武技在文藝復興時期完成了蛻變。這個時期以數學理論為基礎的武技典籍開始出現,由意大利劍術師卡米洛·阿格里帕(Camillo Agrippa)在1553年出版的《用哲學對話論武器學》(《Treatise on the Science of Arms with Philosophical Dialogue》)就是這樣一部非常典型的以數學作為理論基礎的武技典籍,它被大多數歷史學家認為是第一部關于武技的科學研究(圖1)。卡米洛·阿格里帕認為幾何對于理解技術是至關重要的,他也因此而聞名于世,被認為是有史以來最偉大的武技理論家之一[7]。同樣在十六世紀,荷蘭武技大師吉拉爾·蒂博(Girard Thibault,1574-1627)完成了其代表作《劍術學院(Academie de l'Espée)》,這是關于劍術的最詳細和最精細的現存資料之一。吉拉爾·蒂博利用精密的幾何原理和高度的邏輯性來解釋他的武技,他在書中詳細刻畫了兩個相對站立的劍士之間精確的幾何關系,強調人體自然比例的重要性[7]。這些關系通過一個被畫在圖片中的地板上圓形圖表示,以幫助讀著理解圖中描述的技術,蒂博稱之為“神秘圓圈”(圖2)。西班牙的弗朗西斯科·洛倫茨·德·拉達(Francisco Lorenz de Rada)也是一位用數學建立自己武技體系的大師,他曾說“擊劍(Fencing)是一個可以論證的科學,如果幾何學是正確的,那擊劍也是正確的。”[7]文藝復興時期的武技書開始引入數學是一個重大的歷史轉變。這個轉變一方面文藝復興時期的數學復興是歐洲武技引入數學理論的時代背景,除此之外,另一個原因是當時歐洲武技典籍普遍存在可讀性差且技術難以精確的缺點。中國武術在記錄技術時創新地用“套路”作為文本,以身體作為載體,依靠師徒傳承使得技術體系能夠較為完整的代代相傳,這似乎也是中國武術留下的文字較少的原因之一。而歐洲武技沒有產生“套路”這樣的形式來記錄技術(個中原由不是本文重點,暫置不論),而是用文字或圖片來記錄技術。由此雖然產生了大量的武技典籍,但生硬的圖文記錄難以與生動的身體記錄相比,如何用恰當的語言描述技術動作及如何讓讀者清晰地明白作者的意圖等問題就成了武技大師們所要解決的問題。要做到這些就必須引入一個科學的理論來支撐整個武技體系,而不僅僅是單純地把經驗寫成文字配以圖片。

圖1 米米洛·阿格里帕《用哲學對話論武器學》中的插圖

圖2 吉拉爾·蒂博《劍術學院》中的插圖

保爾·拉法格在《憶馬克思》中談到,馬克思認為:“一種科學只有在成功地運用數學時,才算達到了真正完善的地步。”[8]由于數學的滲入,消弭了經驗與科學之間巨大的鴻溝,文藝復興時期的歐洲武技從經驗體系轉變成了有據可依的科學體系,完成了自身的蛻變。

3 文藝復興時期歐洲武技的內容體系:冷兵器武技與徒手武技

在冷兵器時代,不論是哪個民族的武技,大體都可以劃分為兩大類,一類是主要使用外物作為武器的武技——冷兵器武技,另一類是用自己身體作為武器的武技——徒手武技。文藝復興時期的歐洲武技也同樣可以如此劃分。

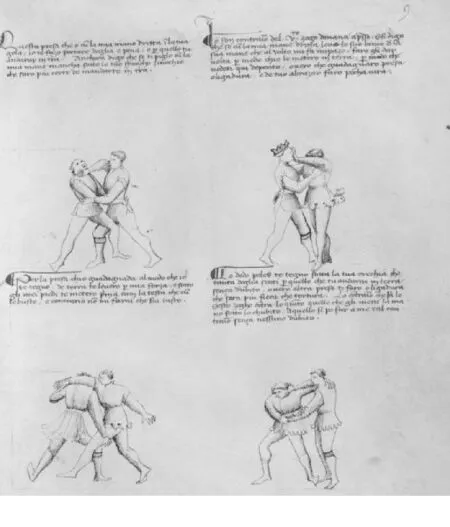

文藝復興時期,歐洲有著非常豐富的冷兵器武技體系。關于冷兵器武技,歐洲很早就有了專門的文字記載。目前世界上現存最古老的武技手稿《Royal Armouries Ms. I.33》就是一部冷兵器武技專論,它成書于公元 1300 年左右,書中主要記錄了單手劍配小型圓盾的用法。14世紀的意大利武技大師菲奧蕾·德·利貝里(Fiore dei Liberi)所著《戰斗之花》(《Flower of Battle》)也是現存的最古老的武技手冊之一,對研究中世紀和文藝復興時期的歐洲武技有著重要文獻價值,書中全面而詳細地記載了多種冷兵器技術以及徒手摔跤技術,全書287幅技術圖解中就有267幅是關于冷兵器,包括匕首、戟、單手劍、雙手劍、長槍、長矛和馬戰[7]。武技大師們似乎都有這樣一種意志:希望自己的著作所囊括的內容足夠全面。1459年,德國武技大師漢斯·塔爾霍夫(Hans Talhoffer)完成了自己武技生涯當中最全面的一部武技手冊《Ms.Thott.290.2?(國際通行索引代碼)》,該手冊涉及的內容比《戰斗之花》還要廣泛,幾乎涉及了所有理論上能見到的武器和戰斗類型,武器有雙手劍、單手劍、匕首、鉞(Poleaxe)、盾(長盾和小圓盾)、棍棒、槍矛等;戰斗類型有武裝的和非武裝的、一對一的同種武器對抗和異種武器對抗、一對二徒手對抗和持械對抗、男人與男人之間的和男人與女人之間的決斗、城市自衛戰斗、比賽、馬戰和徒手摔跤等(圖3)。而在塔爾霍夫其他手稿中,甚至還發現弩、連枷(Flail)、長刀(Long knife)、锏(Mace)等冷兵器武技[7]。從這些武技大師的手稿中可以反映出文藝復興時期的冷兵器武技品類眾多,體系飽滿。除此之外,值得一提的是在眾多的冷兵器中,劍(Sword)由于其實用性、便攜性、美觀性以及獨特的文化性成為了最受當時歐洲人,特別是歐洲貴族和城市居民的青睞。在中世紀和文藝復興時期,劍的應用非常廣泛,如作為禮器出現在騎士授封儀式的授劍環節中,或者作為指定武器出現在決斗中,以及作為裝飾和防身用品出現在歐洲人的腰際。與其他冷兵器相比,劍無論是文化地位還是普及性都是最高的,以至于它所產生的武技文獻無論是在質量或數量上都在眾多冷兵器中首屈一指,豐富的劍術文獻使得它成為研究者關注最多的領域[7]。

圖3 漢斯·塔爾霍夫《Ms.Thott.290.2》中的插圖:一種用劍柄攻擊的技術

與種類眾多的冷兵器武技形成強烈對比的是文藝復興時期的徒手武技,以摔跤(Wrestling)一枝獨秀。如此說來,會有人認為歐洲人的徒手武技不及中國武術的豐富,認為歐洲人只有摔跤而已。本文認為勿用看待武術的思維來看待歐洲武技,中國武術看起來有著豐富徒手武技體系,有著上百種的拳種,但實際上其技術內容不外乎還是拳打、腳踢、摔絆而已。本文認為歐洲徒手武技中“摔跤”獨領風騷,其原因有二:其一,在很多歐洲武技文獻中,作者或者譯者普遍使用“Wrestling”一詞來指徒手戰斗的技術,它有著寬泛的技術內容,如繳械、擒拿、關節技甚至踢打等,而不僅僅是一種摔絆技術;其二,當時用于戰斗的摔跤與作為體育項目的摔跤之間的界限并沒有今天那么清晰,所以“摔跤”一詞幾乎可與“徒手武技”相等,不光指一種體育運動。摔跤作為最古老的戰斗形式之一,曾在希臘文學中最早的文學作品“伊利亞特(Lliad)”和“奧德賽(Odyssey)”中被描述。摔跤作為戰斗技術,不僅被廣泛用于訓練士兵,而且還作為體育運動形式在奧運會上占據突出位置。到了歐洲的中世紀和文藝復興時期,無論是貴族還是下層階級都樂于參與摔跤運動。在1520年著名的“金縷地會盟(Field of the Cloth of Gold)”上,英國國王亨利八世與法國國王弗朗索瓦一世曾互為對手參加了摔跤比賽。由于摔跤的廣泛性和實用性,文藝復興時期的許多武技大師都會在自己的手稿中記錄一些摔跤技術,以指導人們應對近距離搏斗或無武器戰斗。前文提到14世紀的意大利武技大師菲奧蕾·德·利貝里(Fiore dei Liberi)所著《戰斗之花》(《Flower of Battle》)中有20幅圖解是專述摔跤技術的,是最早的系統記述摔跤的文獻(圖4)。文藝復興時期還有專門從事摔跤這種非武裝戰斗的武技大師,如15世紀的奧地利武技大師奧特·尤德(Ott Jud),雖然奧特本人記錄的摔跤文獻沒有被保存下來,但他憑借高超的摔跤技巧,在許多中世紀武技文獻中都有記錄。我們能從其他武技大師的手稿中發現奧特的摔跤技術,比如上文所提到的德國武技大師漢斯·塔爾霍夫的手稿就是最早記錄奧特的摔跤技術的文獻[7]。

圖4 菲奧蕾·德·利貝里《戰斗之花》中的摔跤技術

4 結 語

歐洲武技把戰斗做為根本訴求,以數學的理性精神為指導,不斷強化其技擊性,而未能發展出具有不同價值取向的內容和形式,如具有表演性質的武技套路。所謂“成也蕭何敗也蕭何”,歐洲武技“戰斗”了一生,最終沒能斗得過時間,它大部分的內容被覆蓋上了歷史的塵埃,只有小部分有幸發展成了現代體育項目,如擊劍或摔跤等。客觀來講,歐洲武技在單一的價值取向上的高度發展使得它注定無法適應突然變化的時代環境。而反觀我們本民族的武技——中國武術,憑借多元化的內容(格斗、套路、功法)、多維度的價值屬性(技擊性、健身性、文化性、藝術性、娛樂性和教育性等)在不同的時代綻放不同的光彩。近幾年伴隨著社會上發生的多起所謂“武術打假”事件,公眾對武術重回“技擊”的呼聲越來越高,事件經過媒體放大后,掀起了公眾對“武術技擊性”質疑和詆毀浪潮,導致了武術形象和地位的轟然崩塌。在武術經歷了片面地“去技擊化”發展后,“重拾技擊”本無可厚非,但是如果以“技擊性”這一單一向度來評價武術的價值,就有矯枉過正之嫌。以歷史的眼光研究古代歐洲武技,這種他者研究為我們帶來更多的思考,即我們應該珍視武術在千百年來形成的豐富內容和思想,在發展上有取舍地揚棄,避免對武術進行任何單一的、不全面的判定。