子午流注擇時中藥熱奄包對外科腹腔鏡術后胃腸功能恢復30例臨床觀察

廣東省中醫院肝膽胰外科,廣東 廣州 510120

隨著醫學的進步,在外科疾病的手術治療中,腹腔鏡手術在因其微創、便捷、術后易恢復等優勢而在臨床上得到廣泛應用。但是由于麻醉藥物、手術創傷、術后疼痛、心理因素等多方面因素影響,胃腸功能紊亂仍然是腹腔鏡手術后常見的并發癥之一[1]。加速康復理念認為,術后積極改善患者胃腸功能,對促進患者康復,減少并發癥,提高生活質量等方面具有重要意義[2]。研究[3]顯示,中藥熱奄包對減輕術后腹脹,促進胃腸功能恢復有一定的療效。子午流注納支法理論認為,結合時辰取穴治療可增強穴位的主治功能[4]。基于此,為了更好地促進在腹腔鏡下行肝葉切除術后的患者胃腸功能恢復,本研究采用子午流注理論指導下中藥熱奄包治療,臨床效果顯著,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2017年1月至2018年12月在廣東省中醫院肝膽胰外科住院并擇期行腹腔鏡下肝葉切除術患者90名,隨機分成三組各30例。對照組男20例,女10例;年齡32~81歲,平均年齡(61.57±12.67)歲;手術時間1.15~5.4 h,平均手術時間(2.63±1.13)h。非擇時中藥熱奄包組男17例,女13例;年齡36~79歲,平均年齡(56.13±11.35)歲;手術時間1.15~5.4 h,平均手術時間(2.64±1.13)h。擇時中藥熱奄包組男14例,女16例;年齡34~78歲,平均年齡(56.93±12.13)歲;手術時間1.15~5 h,平均手術時間(2.57±1.04)h。三組間性別、年齡、手術時間等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入與排除標準 納入標準:①年齡18~81歲;②肝惡性腫瘤患者,Child-Pugh評分A級;③無手術禁忌癥,擇期行腹腔鏡下肝葉切除術者;④對研究內容知情并同意,本研究已經過醫院倫理委員會同意。排除標準:①不符合上述納入標準者;②術前胃腸功能不全、腸粘連、腸梗阻、腸道腫瘤等疾病病史;③既往有腹部手術病史,或合并其他臟器切除者;④行為異常或有精神疾病,不能配合者;⑤合并肝內、外轉移,門靜脈癌栓以及肝門淋巴結轉移者,或肝癌發生破裂者;⑥近期服用大量激素或其他影響電解質代謝的藥物;⑦同時參加其他臨床研究者。

1.3 治療方法 對照組:術后予鎮痛、預防感染、補液、護胃、改善胃腸動力等常規處理,以及常規護理,術后6 h由護士協助患者翻身、腹部按摩、紅外線照射腹部(以神闕穴為中心)、根據病情早期指導下床活動等。

非擇時中藥熱奄包組在對照組基礎上,于術前1天開始非擇時(早上7點至9點以外時間)輔以中藥熱奄包治療。中藥熱奄包:組成成分為吳茱萸和粗鹽各250 g,將藥物混合均勻后置于微波爐的藥盒中,中高火加熱3.5 min,溫度為69~71 ℃,然后將藥物裝入長、寬為23 cm×16 cm的布袋內,制成熱奄包。患者仰臥位,以雙側天樞穴、氣海、中脘圍成的圓圈,先用熱奄包于上腹部圓圈上行順時針熱運按摩,途徑雙側天樞、氣海、中脘等穴時稍停留片刻并適當加力按壓,按摩10 min,待熱奄包溫度降至45~50 ℃后,將熱奄包鋪平,以神闕為中心,平放于腹部,持續熱敷10 min,1次/d,治療6 d。治療時,要注意避開傷口和避免燙傷,若過熱時在熱奄包下墊衣服,若熱力逐漸減弱,則在腹部覆蓋薄被。并注意觀察治療過程中患者病情變化,若治療過程中出現燙傷、過敏、惡心嘔吐、頭暈等情況時,停止操作并對癥處理,并記錄為不良事件。

擇時中藥熱奄包組在非擇時中藥熱奄包組的基礎上,于術前1天開始擇辰時(早上7點至9點)輔以中藥熱奄包治療,具體操作同前。治療6 d。

1.4 觀察指標 ①以麻醉結束開始計算,觀察并記錄兩組患者術后腸鳴音恢復時間、首次肛門排氣時間、首次大便排便時間。②記錄術后腹脹發生率情況;③記錄操作過程出現的不良事件。④出院時進行滿意度調查,計算滿意率。評價標準:腸鳴音恢復時間、術后首次肛門排氣和排便時間越短,代表腹腔鏡手術后胃腸功能恢復情況越好。其中腹部聽診腸鳴音次數≥4次/min為腸鳴音恢復時間。

2 結果

2.1 三組腸鳴音恢復時間、首次肛門排氣時間、首次大便排便時間比較 與對照組相比,非擇時中藥熱奄包組和擇時中藥熱奄包組在腸鳴音恢復時間、首次肛門排氣時間、首次大便排便時間方面都相對較短,差異具有統計學意義(P<0.05)。與非擇時中藥熱奄包組相比,擇時中藥熱奄包組在腸鳴音恢復時間、首次肛門排氣時間、首次大便排便時間方面也相對較短,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 三組腸鳴音恢復時間、首次肛門排氣時間、首次大便排便時間比較

注:與對照組比較,☆P<0.05;與非擇時中藥熱奄包組比較,△P<0.05。

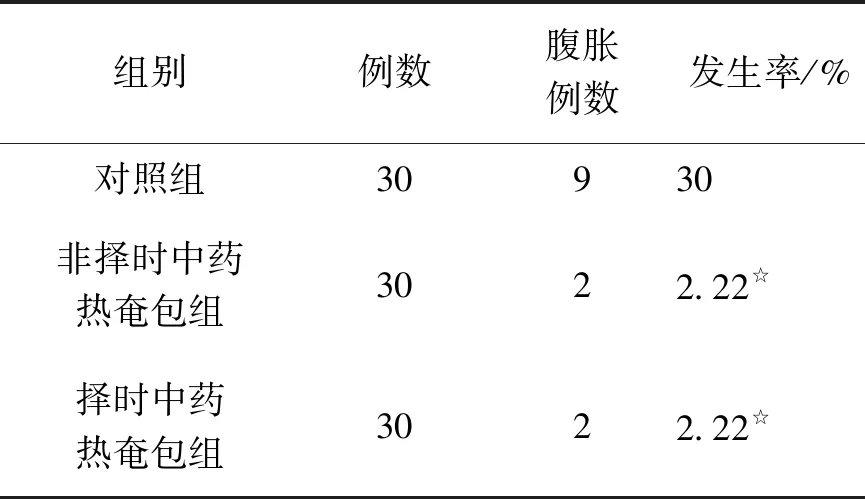

2.2 三組腹脹發生率比較 對比術后共出現腹脹的患者有13例,其中對照組腹脹發生率為30.00%,非擇時中藥熱奄包組腹脹發生率為2.22%;擇時中藥熱奄包組腹脹發生率為2.22%。與非擇時中藥熱奄包組和擇時中藥熱奄包組腹脹發生率相比,對照組腹脹發生率較高,差異有統計學意義(P<0.05);非擇時中藥熱奄包組腹脹發生率與擇時中藥熱奄包組腹脹發生率相同,差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 三組腹脹發生率比較 (例)

注:與對照組比較,☆P<0.05。

2.3 三組不良反應情況比較 所有熱奄包操作過程中均未發生燙傷、過敏、惡心嘔吐、頭暈等不良事件。

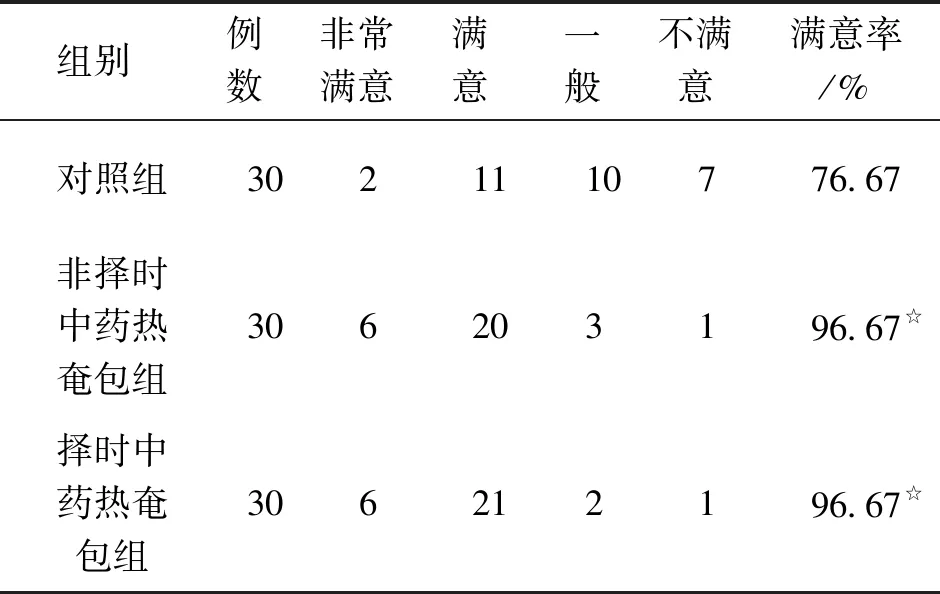

2.4 三組滿意度結果比較 與對照組相比,非擇時中藥熱奄包組和擇時中藥熱奄包組滿意率較高,差異具有統計學意義(P<0.05)。非擇時中藥熱奄包組和擇時中藥熱奄包組滿意率相同。見表3。

表3 三組滿意度調查結果比較 (例)

注:與對照組比較,☆P<0.05。

3 討論

在圍手術期過程中,由于術前禁食、胃腸減壓、麻醉藥物、手術創傷、久臥不動等多因素影響,常導致術后胃腸蠕動減弱,會導致術后胃腸功能障礙[5]。胃腸道作為人體最大的消化器官、免疫器官、應激中心和“儲菌庫”,若胃腸道發生功能障礙,會導致營養物質吸收障礙和降低免疫力,甚至導致菌群移位,影響術后恢復[6]。因此,盡早促進胃腸功能恢復,是外科腹腔鏡術后護理研究的重要內容,對提高患者生活質量,促進早期恢復,減少并發癥發生具有重要意義。

傳統中醫古籍中雖無胃腸功能障礙的病名,但根據其臨床表現,當屬中醫學“腹痛”、“胃脘痛”、“腸痹”、“腸結”等范疇[7],辨證屬“氣機不暢,腑氣不通”。緣手術創傷為金刃之傷,傷及皮膚、肌肉、筋膜等,血溢脈外,留滯經絡,以及手術損傷正氣,氣虛血行不利,導致經絡氣血運行失常,三焦氣機不利,脾胃升降功能失常,胃氣不降,腑氣不通,大腸傳化通降失司,故出現排氣排便困難、腹脹不適等癥狀。中醫認為“脾宜升則健,胃宜降則和”、“六腑以通為用”,因此,治療上當以行氣和胃,通調腑氣為法則。

中醫外治法是根據中醫理論,選用合適藥物及手段,作用于機體九竅或體表的一種治病方法,正如《理瀹駢文》所言:“外治之理即內治之理,外治之藥,亦即內治之藥”。中藥熱奄包,又稱熱燙法、熱敷法等,是中醫外治法中較為常用的方法之一。其綜合了熱效應、藥物效應以及經絡效應,具有三重作用,可達到溫經散寒、行氣止痛、活血化瘀等作用。本研究中藥熱奄包成分為吳茱萸和粗鹽。吳茱萸性味辛、苦、熱,歸肝、脾、胃、腎經,具有溫經散寒,理氣和胃,降逆止嘔之效;粗鹽具有促進新陳代謝作用。神闕穴位于肚臍,為經氣之匯海,沖、任、督三脈皆交匯于神闕穴,具有和胃理腸的作用;天樞穴位于胃經上,為大腸經的募穴,是治療脘腹不適的要穴之一;中脘穴為六腑之會,是胃經的募穴,具有健脾胃、助消化之效,可調節三焦整體氣的升降出入和促進胃腸功能運動[8];氣海穴為肓之原穴,調理胃腸氣機的要穴之一,四者合用可起行氣消脹,通調腑氣之效。將吳茱萸、粗鹽熱奄包置于腹部,藥性借助溫熱之力,透過皮膚腠理,作用于穴位,循經運行,內達臟腑,加速氣血運行,從而促進腸蠕動,使大腸傳導功能恢復,加快肛門排氣排便。

本研究結果顯示,子午流注擇時中藥熱奄包組在腸鳴音恢復時間、首次肛門排氣時間、首次大便排便時間方面均低于與非擇時中藥熱奄包組,這與譚敏華[9]采用子午流注擇時低頻穴位治療對婦科腹腔鏡術后患者能有效促進胃腸功能恢復的療效一致。說明擇時中藥熱燙法促進腹腔鏡術后胃腸功能恢復的效果更優。子午流注擇時取穴起源于《黃帝內經》,它強調“天人合一,天人相應”。中醫認為時間會對人體經絡穴位產生影響,人體經脈氣血會隨不同時辰而發生盛衰變化。目前臨床研究也顯示通過在子午流注指導下,辨證取穴可以發揮穴位的最大效應,從而可以提高臨床療效。本研究根據腹腔鏡術后“胃氣不降、腑氣不通”等病機特點,選擇辰時(早上7:00~9:00)胃經活躍之時行腹部中藥熱燙法。此時胃經主時,經氣旺盛,通過中藥熱燙法作用于中脘、天樞等穴位,從而可以調理胃氣,使腑氣得通,加快腸蠕動,更好地促進胃腸功能的恢復。

綜上所述,中藥熱奄包療法可改善腹腔鏡下肝葉切除術術后患者胃腸功能,提高護患之間的滿意度,降低腹脹發生率,而在子午流注理論指導下行中藥熱奄包治療可更好地促進術后患者胃腸功能恢復,臨床效果明顯,值得臨床推廣。