中西醫結合治療風寒濕阻型膝關節骨性關節炎34例臨床觀察

河南理工大學第一附屬醫院康復醫學科,河南 焦作 454100

膝關節骨性關節炎是以關節軟骨退變為核心的累及骨質、滑膜、關節囊及關節其他結構的多方位、多層次、不同程度的慢性炎癥[1]。多發生于中老年人群,隨著人口的老齡化,膝骨性關節炎的發病率呈顯著上升趨勢。目前,現代醫學對膝關節骨性關節炎的發病機制不完全清楚,治療上分手術與保守治療,行膝關節置術換費用較大,且存在許多禁忌癥,不易被廣大患者接受。中醫治療本病則有獨特優勢,本研究運用中西醫結合治療風寒濕阻型膝關節骨性關節炎療效顯著,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2015年3月至2017年5月河南理工大學第一附屬醫院門診和住院病例68例為觀察對象,年齡45~62歲,平均54歲,病程2月至3年。按照隨機數字表法分成對照組和觀察組。對照組34例,其中男20例,女14例。年齡45~60歲,平均(47.2±1.2)歲。病程2月至2.5年,平均病程(1.6±0.5)年。觀察組34例,其中男18例,女16例。年齡46~62歲,平均(51.3±1.1)歲。病程4個月至3年,平均病程(1.7±0.2)年。兩組性別、年齡、病程均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經河南理工大學第一附屬醫院倫理委員會批準。

1.2 診斷標準 西醫診斷標準:參照《肌肉骨骼康復學》[2]擬定:①前一個月大多數時間有膝蓋痛;②關節活動時有骨響聲;③晨僵≤30分鐘;④年齡≥45歲;⑤膝檢查有骨性肥大。滿足①、②、③、④條或①、②、⑤或①、④、⑤均可診斷。

中醫診斷標準:根據《中藥新藥臨床研究指導原則》[3]中藥新藥治療骨性關節炎的臨床研究指導原則制定,證型:風寒濕阻型。主要癥狀:膝關節腫脹、疼痛、重墜感、晨僵、活動不利;次要癥狀:畏寒、怕冷、嗜臥、舌暗淡、苔薄白、脈沉遲。

1.3 納入與排除標準 納入標準:符合膝關節骨性關節炎的中西醫診斷標準,知情同意志愿參加本研究者,年齡在45~62歲,病程2月至3年。排除標準:不符合診斷標準者;并發病影響到關節者,如牛皮癬、代謝性骨病等;過敏體質,對多種藥物過敏者;伴有嚴重心血管疾病、肝腎功能損傷者;孕期及哺乳期;治療依存性差者。

1.4 治療方法

1.4.1 對照組 給予西藥常規治療:口服硫酸氨基葡萄糖膠囊(留普安,山西康寶生物制品股份有限公司,規格:0.25 g/粒,批準文號:國藥準字H200051760)每次2粒,日三次口服;美洛西康片(優尼,北京清華紫光制藥廠,規格:7.5 mg/片,批準文號:國藥準字H20010719),每次1片,每日1次,口服。上述藥物連續服用四周。

1.4.2 觀察組 在西藥常規組基礎上,加用桂枝芍藥知母湯加減。藥用桂枝20 g,芍藥15 g,麻黃10 g(先煎去沫),生姜25 g,制附子10 g(先煎30分鐘),知母20 g,白術25 g,防風20 g,甘草10 g,生乳香12 g,生沒藥12 g。由本院中藥房煎煮,每日1劑,早、晚各服1次,7 d為1個療程,連續治療4個療程。

1.5 觀察指標及療效判定

1.5.1 觀察指標 中醫癥候觀察,采用《中藥新藥臨床研究指導原則》[3]膝關節骨性關節炎的診斷結合風寒濕阻型量化評定,定期查體并填寫臨床觀察表。

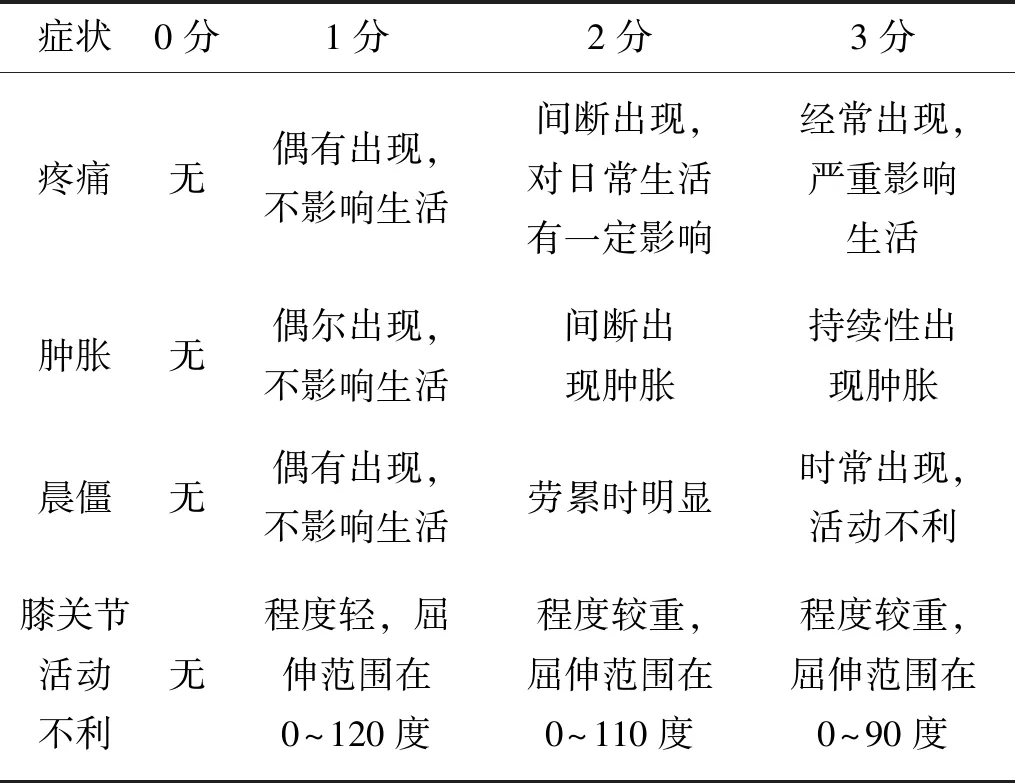

按膝關節骨性關節炎臨床常見癥狀與體征,選取:疼痛、腫脹、晨僵、膝關節活動不利四組。無癥狀表現者計0分;上證較輕,偶爾出現,不影響生活與工作的為1分;時輕時重,間斷出現,略影響生活與工作的為2分;上證明顯,經常出現,影響生活與工作者為3分。

癥狀0分1分2分3分疼痛無偶有出現,不影響生活間斷出現,對日常生活有一定影響經常出現,嚴重影響生活腫脹無偶爾出現,不影響生活間斷出現腫脹持續性出現腫脹晨僵無偶有出現,不影響生活勞累時明顯時常出現,活動不利膝關節活動不利無程度輕,屈伸范圍在0~120度程度較重,屈伸范圍在0~110度程度較重,屈伸范圍在0~90度

1.5.2 療效評定 根據《中藥新藥臨床研究指導原則》制定[5]。治愈:膝關節疼痛、腫脹、晨僵完全消失,活動功能基本正常,能正常工作,半年以上未復發;顯效:患側膝關節疼痛、腫脹、晨僵顯著改善,膝關節活動功能明顯改善;有效:膝關節疼痛、腫脹、晨僵部分緩解,膝關節活動輕度受限;無效:膝關節疼痛、腫脹、晨僵無明顯改善,膝關節活動功能無明顯改善;

1.5.3 中醫癥候療效判定 治愈:臨床癥狀消失,癥候積分減少≥90%;顯效:臨床癥狀明顯改善,癥候積分≥60%;有效:臨床癥狀好轉,癥候積分≥30%;無效:臨床癥狀無明顯改善,或者加重,癥候積分≤30%。計算方法采用“尼莫地平法”,公式如下:療效指數=(治療前積分-治療后積分)/治療前總積分×100%

2 結果

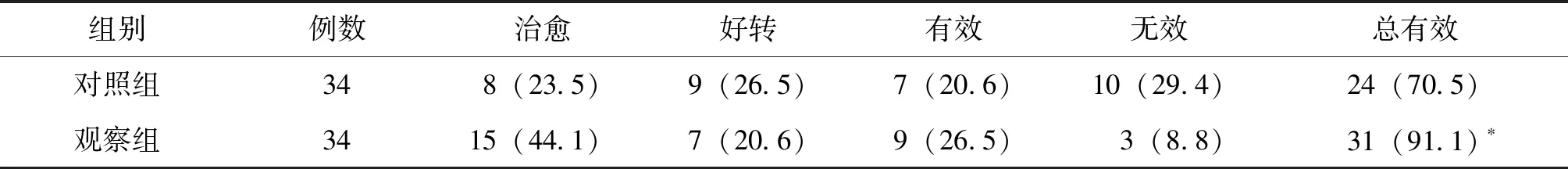

2.1 兩組臨床療效比較 治療后,中西醫結合治療臨床療效優于單純西藥治療,兩組比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2 兩組中醫癥候療效比較 觀察組癥候療效優于對照組,兩組中醫癥候總療效比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2.3 兩組中醫癥候療效積分比較 治療前兩組間癥候積分差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。兩組治療前后比較,其癥候積分差異有統計學意義(P<0.05)。治療后兩組間比較差異有統計學意義(P<0.05),觀察組癥候積分高于對照組,說明觀察組癥候改善優于對照組。見表3。

表1 兩組臨床療效比較 [例(%)]

注:與對照組比較,*P<0.05。

表2 兩組中醫癥候療效比較 [例(%)]

注:與對照組比較,*P<0.05。

表3 兩組中醫癥候積分比較

注:與同組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,#P<0.05。

3 討論

西醫學認為本病是一種由多因素引起的疾病,包括一般性因素、遺傳性因素、機械損傷性因素和免疫學因素,發病機制不明;研究較多的有機械損傷學說、軟骨免疫機制學說,目前西醫保守治療膝關節骨性關節炎以口服藥物為主,主要有解熱鎮痛藥、非甾體抗炎藥、甾體抗炎藥以及軟骨保護劑氨基葡萄糖、硫酸軟骨素等,還有關節腔內注射藥物玻璃酸鈉等[2]。現代醫學認為治療本病的關鍵在于消除或者減輕患者疼痛,恢復關節功能,矯正膝關節畸形,提高患者的生活質量[4]。

臨床非手術治療,常用非甾體類抗炎藥物聯合氨基葡萄糖治療,美洛昔康屬于非甾體抗炎藥,它通過選擇性地抑制2型環氧化酶,阻滯前列腺素的合成,起到鎮痛、退熱、抗炎作用,為骨關節類疾病的首選藥物。但該藥對骨關節軟骨病變作用不大,更不能逆轉關節的病理狀態[5]。膝關節骨性關節炎患者膝關節軟骨細胞內氨基葡萄糖缺乏,軟骨基質會軟化并失去彈性,致使膠原纖維結構破壞。氨基葡萄糖是一種氨基單糖,可以刺激軟骨細胞產生正常多聚體結構的蛋白多糖,抑制損傷軟骨的酶如膠原酶和磷脂酶A2,并可防止損傷細胞的超氧化自由基的產生,從而可延緩骨性關節炎的病理過程和疾病的進展,改善關節活動,緩解疼痛[6]。

中醫學認為膝關節骨性關節炎是由于機體正氣不足,衛外不固,邪氣趁虛而入,致使氣血凝滯,經絡痹阻不通,引起膝關節軟骨變形,骨質增生而引起的一種慢性骨關節病患[7]。一般從“痹癥”、“筋痹”論述,《素問·痹論篇》指出“風寒濕三氣雜至,合而為痹也。其風氣勝者為行痹;寒氣勝者為痛痹;濕氣勝者為著痹也”;《素問·長刺節論篇第五十五》中提到“病在筋,筋攣節痛,不可以行,名曰筋痹”;《張氏醫通》:“膝為經筋之腑……膝痛無有不因肝腎虛者,虛者風寒濕襲之。”膝關節骨性關節炎的病因多與勞傷有關,導致筋的損傷,損傷后復感風、寒、濕三邪,以致筋的進一步損傷,表現為疼痛、腫脹及行走活動不利。中醫認為本病病機為肝腎虧虛,氣血不足,風寒濕侵襲所致[8]。本病臟腑辨證屬于風寒濕阻型,六經辨證屬于太陽太陰少陰合病;選取桂枝芍藥知母湯加減治療,本方出自《金匱要略》“諸肢節疼痛,身體尪羸,腳腫如脫,頭眩短氣,溫溫欲吐,桂枝芍藥知母湯主之。”方中桂枝、白芍、生姜、甘草調和營衛,補太陽太陰;麻黃、防風開腠理驅風外出;白術健脾除痹;附子溫陽散寒、通行十二經;佐知母防藥燥傷陰;生沒藥、生乳香活血生肌止痛,民國名醫張錫純稱“乳香、沒藥二藥并用,為宣通臟腑、流通經絡之要藥”諸藥共用達祛風寒濕痹之功。現代藥理學研究證實,桂枝芍藥知母湯對關節炎大鼠關節炎癥與損傷有明顯治療作用[9],從而對膝關節疼痛、腫脹有較好的治療作用。

綜上所述,從臨床療效及中醫癥候療效比較得出,在西藥的基礎上結合桂枝芍藥知母湯加減治療風寒濕阻型膝關節骨性關節炎,觀察組療效顯著優于對照組,臨床癥狀改善顯著優于對照組,療效肯定,二者配合,見效快,治愈率高,副作用少,提高了患者的生活質量,值得臨床推廣和應用。