農地依賴性、農地處置方式與市民化意愿的內在關系研究

——基于川鄂蘇黑四省調研數據

黃善林, 樊文靜, 孫怡平

(東北農業大學資源與環境學院, 黑龍江 哈爾濱 150030)

1 引言

農村轉移人口市民化是現階段中國新型城鎮化發展過程中需要著重關注的問題,黨的十九大報告及2018年政府工作報告均強調了加快農村轉移人口市民化的重要性。當前學術界主要采用邏輯回歸模型,著重以永久定居城鎮意愿或戶口遷移意愿為立足點研究農村轉移人口的市民化決策[1-2],且多數研究局限于挖掘農村轉移人口的個人特征(如年齡、學歷、工作經驗等)、家庭特征(如老人數量、勞動力數量等)與地區特征(如所在區域的經濟水平、交通便利狀況等)等對市民化意愿的影響[3-4]。但就中國特殊國情來看,農村土地集體所有制賦予了農戶農地承包權,農民依賴土地吃飯、創收。部分學者已經明確提出搞清楚土地與農村轉移勞動力定居城鎮意愿的關系是推動市民化過程的必經之路[5-6]。因此,在后續研究中,土地以重要的家庭特征成為了市民化研究中的關鍵因素[7-8],土地制度改革成為中國農村轉移人口市民化進程中的關鍵一環[9-10]。

現階段理論界關于土地對農村轉移人口市民化的影響研究以農地為主,且主要從以下5個方面探索農村轉移勞動力市民化過程中農地的作用:一是農地資源稟賦,黃忠華等發現農地資源稟賦與農村轉移勞動力市民化意愿的關系緊密[11],但就其影響方向仍然存在分歧,一種觀點認為擁有的農地資源越多其市民化意愿越弱[1,12],另一種則認為擁有的農地資源越多其市民化意愿越強[13];二是農地功能,對于農村人口而言,農村土地具有較強的就業、收入、財產、保障功能[14],但中國尚未構建保障農村轉移人口市民化轉型中實現農地功能轉換的機制,這就意味著一旦農村人口選擇市民化即可能失去農地的功能效益,進而弱化農村轉移人口市民化意愿[15-17];三是農地產權安全性,農地產權安全性對農村人口至關重要[18]。中國政府雖然一再強調限制農村土地調整,但村級的小調整依然存在,且在部分地區較為頻繁,這會對農村轉移人口的農地產權安全性造成負面影響,從而推動其鄉城永久遷移[12,19];四是農地的產權主體模糊性,周曉唯等發現現行農村土地制度有關農村土地產權主體的模糊性規定很大程度上制約了農民的市民化[20];五是農地的處置,農村轉移人口市民化除戶籍制度是主要制約因素外,農地處置也是農村轉移人口市民化過程中需要解決的重要問題[21-23],通常情況下,農地流轉程度越高或農地退出意愿越強烈的農戶市民化意愿越強[21,24],當前中國農地流轉市場發育不完善、農地退出機制不健全等嚴重抑制了農村轉移人口的市民化[16-17,25-26]。

綜上,現階段理論界關于市民化的研究已經較為豐富,但市民化定義僅局限于定居城鎮意愿或戶口遷移意愿;農地對農村轉移人口市民化的影響雖受關注,但都只關注到了農地的某一方面影響,且未考慮各因素之間可能存在的內在關系。因此,本文立足于農地視角,試圖建立較為系統的指標體系,深入挖掘農地與農村轉移勞動力市民化之間的作用機理。結合中國國情,市民化意愿同時考慮了定居城鎮意愿、戶口遷移意愿以及城鎮購房狀況。通過構建并驗證農地依賴性、農地處置方式與市民化意愿之間的關系,以期為農村轉移勞動力市民化過程中的農地制度改革與政策創新提供現實依據。

2 構建理論框架

產業經濟的快速發展導致勞動力的需求激增,大量農村人口選擇在城市就業。根據2018年國民經濟和社會發展統計公報,截止到2018年末,中國城鎮人口數達到83 137萬人,城鎮化率達到59.58%,但由于農村與城市人口的戶籍差異,多數農村轉移人口尚不能享受到與城市人口等同的公共服務,致使戶籍人口城鎮化率僅為43.37%。農村人口要實現市民化轉型,首先要實現由農業向非農業的職業轉移、由農村向城市的地域轉移兩個重要轉變,在此基礎上實現農村戶口向城鎮戶口的遷移,并在城市充分實現住房保障[27-28],最后徹底適應城市的生產、生活方式[29]。因此,本文在市民化意愿的表征中既考慮農村轉移勞動力定居城鎮意愿與戶口遷移意愿,同時考慮其城鎮購房狀況。以農業生產為主要收入的農民往往對農地具有較高的依賴性[30],前期的兩個重要轉變對于“靠天吃飯”的農民來說,農地該如何處置成為他們面臨的重大決策。

目前,農村轉移勞動力普遍采用農地轉出的方式處置農地,同時,隨著中國農地制度改革的深化,農地退出機制已作為一項改革內容在相關政策意見或文件中被提及,也將成為農村轉移勞動力市民化過程中的一種處置方式。農村轉移勞動力的農地依賴性不僅影響其農地轉出選擇[31-32],還會影響其農地退出抉擇[33-34],主要表現為農地依賴性較強的農村轉移勞動力傾向于選擇轉出農地,而農地依賴性較弱的農村轉移勞動力則可能會選擇退出農地[35]。當前,尚未有較為清晰且明確的指標來衡量農地依賴性,但可以肯定的是,這種農地依賴性不僅僅表現為農地資源稟賦對農村轉移勞動力決策的羈絆,還應該考慮孟德拉斯曾定義依賴性時提出的農民對土地的認識、愛戀和占有[36]。因此,本文以農地資源稟賦、農地功能認知、農地產權安全性、農地產權認知及農地流轉服務來表征農地依賴性。

這種農地依賴性不僅會阻礙農村勞動力的轉移,還會進一步阻礙其市民化[37-38]。由于中國農地制度賦予農民的農地權利為一種成員權,即作為本村集體經濟組織成員方可享有的一種權利,農民尚不可以資產形式對農地進行處置。農村轉移勞動力一旦選擇市民化,即自身持有農村戶籍的農民身份轉換成城市戶籍的城鎮居民身份,農村轉移勞動力可能會喪失其農地權利,一旦放棄農地權利,便不可重新獲得,這在很大程度上造成農地依賴性對農村轉移勞動力市民化意愿的負向影響。

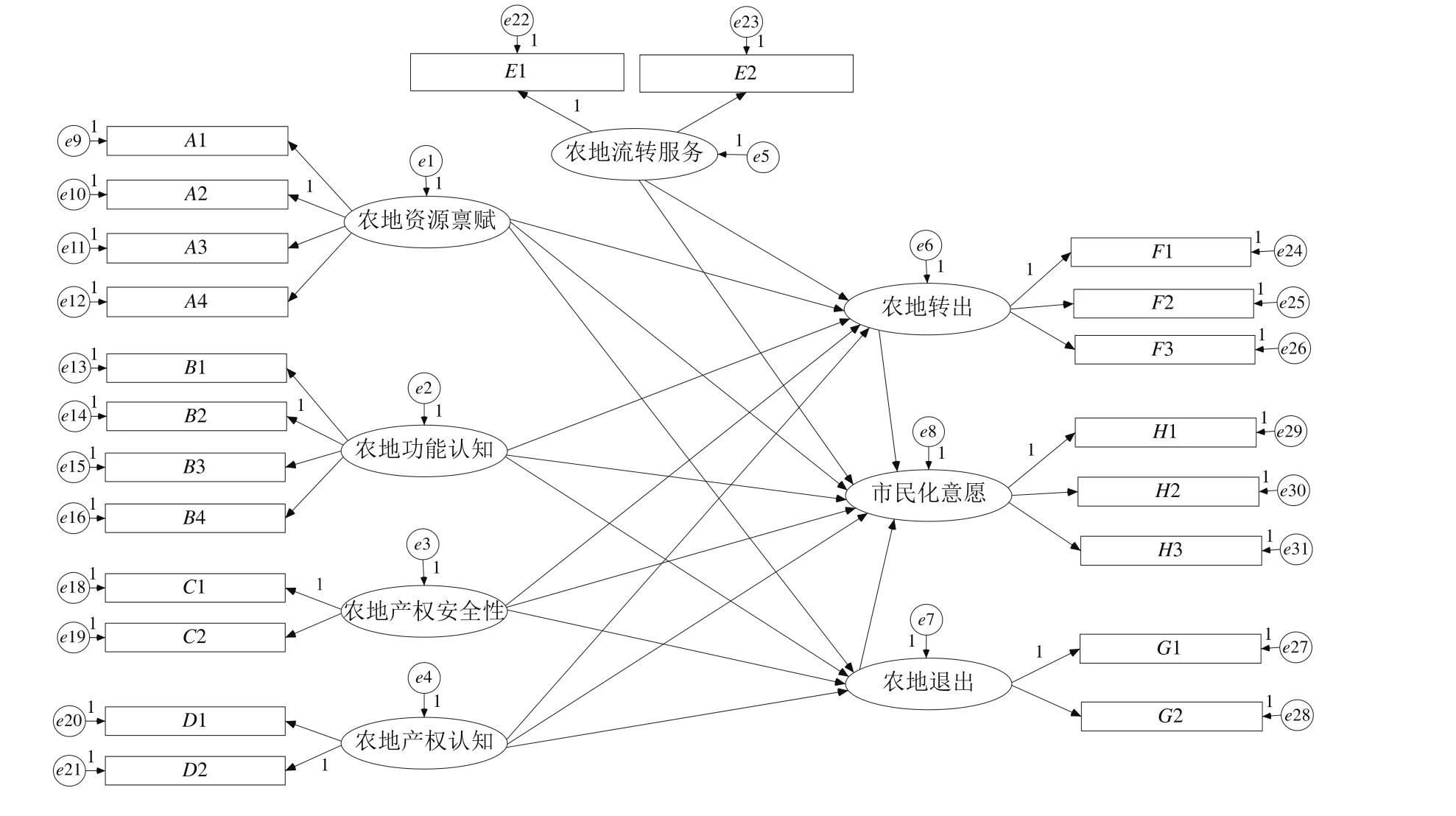

由此可知,農村轉移勞動力市民化以處置好農地為前提,而農地依賴性又會影響農地處置方式及農村轉移勞動力市民化的決策。因此,本文理論關系的構建如圖1所示。

圖1 農地依賴性、農地處置與農村轉移勞動力市民化理論框架Fig.1 Theoretical framework of farmland dependence, farmland alienation and rural immigrants civilization

3 數據來源與計量方法

3.1 數據來源

本文數據來源于2015年1—3月對東部、中部、西部及東北地區典型省份農戶的抽樣調查。依據區域耕地資源稟賦、自然地理狀況及經濟發展水平,選取江蘇、湖北、四川及黑龍江作為4大區域的典型省份;按照區域類型、距離遠近及經濟發展水平高低搭配的原則,每個典型省份選取10個左右鄉鎮,每個鄉鎮1~3個村,每個村隨機走訪15戶左右的農戶,共調查36個縣(市、區)、48個鄉鎮、88個行政村、1 397戶(部分農戶家庭有兩個及以上的轉移勞動力)。進村入戶調查由調研人員實地走訪及面對面交流并由調研人員填寫問卷,包括農村轉移勞動力問卷與村問卷,農村轉移勞動力問卷主要是針對各省農村轉移勞動力及其家庭基本情況尤其是與土地(包括農地和宅基地)相關的情況,村問卷則針對抽樣村的村干部(以村會計為主,或熟悉本村情況的其他村干部)。根據所選指標,剔除空缺及無效值后,采用了其中具有轉出農地行為的1 188個農村轉移勞動力數據,其描述統計詳見表1。

3.2 計量方法

表1 農村轉移勞動力調查數據描述統計(N = 1 188)Tab.1 Descriptive statistics of survey data about rural immigrants (N = 1 188)

農地依賴性、農地處置方式及市民化意愿等都無法簡單用單一變量來衡量,且各因素之間的關系錯綜復雜。因此,本文采用結構方程模型研究農村轉移勞動力的農地依賴性、農地處置方式與市民化意愿之間的內在關系。結構方程模型可以通過構建潛變量、觀察變量之間的關系來研究各變量之間的復雜關系。

圖2 初始結構方程模型Fig.2 Initial structural equation model

農地資源稟賦豐富表示農地適宜種植、土地質量好[39],以“A1擁有承包權的耕地數量”“A2承包耕地的質量”“A3承包耕地的基礎設施條件”“A4承包耕地的機械化難易程度”作為農地資源稟賦的觀察變量。農地功能認知可以用來衡量農地在農村轉移勞動力心中的地位,即收入、財產、保障和就業功能的感知性越強,農地對他們就越重要[14],以“B1您認為農地收入功能強度如何”“B2您認為農地財產功能強度如何”“B3您認為農地保障功能強度如何”“B4您認為農地就業功能強度”作為觀察變量。農地調整次數與土地證書發放與否會影響農民對農地的主觀安全性[40],以“C1您家經歷的土地調整次數”“C2承包地是否具有承包合同”作為觀察變量。農地產權認知是農民對農地權利的歸屬及范圍的了解情況[41],以“D1您認為農地歸誰所有”“D2您家農地處分是否被干涉”作為觀察變量。農地流轉服務用以反映農地流轉機制或平臺的構建情況,以“E1村是否有土地流轉服務組織”“E2村是否提供土地流轉服務”作為觀察變量。農地轉出主要是衡量農地轉出的市場化程度,以“F1轉出耕地比例”“F2轉給誰耕種”“F3轉出是否簽訂協議或合同”作為觀察變量。由于全國范圍內尚無農地退出機制或渠道,故以心理預期表征農地退出,即以“G1退出農地承包權意愿”“G2退出農地經營權意愿”作為觀察變量。市民化意愿以“H1定居城鎮意愿”“H2戶口遷移意愿”“H3是否已在城鎮購房”作為觀察變量。

基于現有理論框架,利用Amos軟件建立農地依賴性、農地處置方式與市民化意愿之間內在關系的初始結構方程模型(圖2)。通過模型修正,使得PGFI=0.621(>0.5)、PNFI=0.524(>0.5)、PCFI=0.536(>0.5)指標適配度達標,得到最終修正后模型(圖3)。

4 實證結果分析

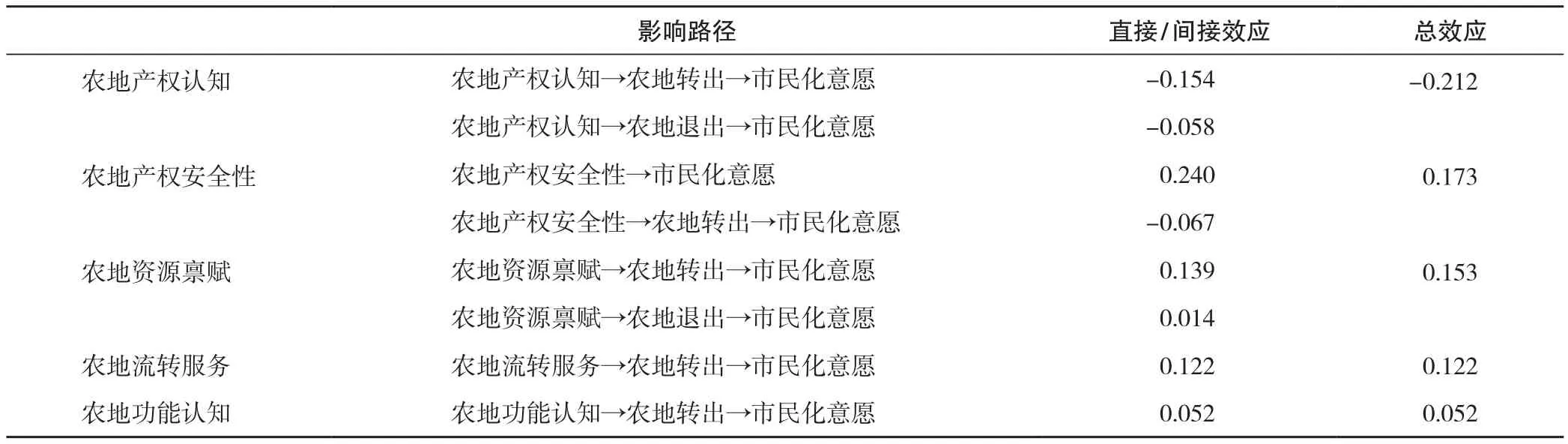

通過運行修正后模型,得到農地依賴性、農地處置方式與市民化意愿之間的關系,本文采用標準化后估計值,具體可見圖3。對農地依賴性各潛變量分別與農地處置方式、市民化意愿之間的影響路徑進行具體分析。

4.1 農地資源稟賦、農地處置方式與市民化意愿

農地資源稟賦對農村轉移勞動力的市民化意愿具有間接影響,且有兩條路徑:第一條路徑為農地資源稟賦通過農地轉出對市民化意愿產生正向間接影響,間接效應為0.48×0.29=0.139;第二條路徑為農地資源稟賦通過農地退出對市民化意愿產生較弱的正向間接影響,間接效應為0.17×0.08=0.014。農地資源稟賦的增強可以提升農地轉出的市場化程度;農地轉出市場化程度越強,農村轉移勞動力市民化的意愿就越強烈。同樣,農地資源稟賦的增強也會強化農地退出意愿,這與王兆林等[42]的研究結果相同;農地退出意愿越強烈,農村轉移勞動力市民化的意愿則越強烈。相比而言,農地資源稟賦通過農地轉出影響市民化意愿的效應要遠大于農地資源稟賦通過農地退出影響市民化意愿的效應。

圖3 模型標準化估計值Fig.3 Standardized estimates of the model

4.2 農地功能認知、農地處置方式與市民化意愿

農地功能認知對農村轉移勞動力的市民化意愿具有間接影響。農地功能認知通過農地轉出對市民化意愿產生正向間接影響,影響效應為0.18×0.29= 0.052。農村轉移勞動力對農地收入、財產、保障及就業功能的認同感越強,其選擇以轉出較大比例農地、簽訂協議或合同等方式實現農地功能轉換的可能性就越大,農地轉出的市場化程度就會加深,從而提升農村轉移勞動力的市民化意愿。

4.3 農地產權安全性、農地處置方式與市民化意愿

農地產權安全性對農村轉移勞動力的市民化意愿有兩條影響路徑,即直接影響路徑和間接影響路徑。由于農地產權安全性選取的兩個指標影響方向均為“-”,因此,在直接影響路徑上,農地產權安全性對市民化意愿的影響效應為0.24;在間接影響路徑上,農地產權安全性通過農地轉出負向間接影響市民化意愿,影響效應為-0.23×0.29 = -0.067。從直接效應看,農地產權安全性會提升農村轉移勞動力的市民化意愿。這是因為具有承包合同的保障以及土地調整的次數較少時,農地的收益性會相對長遠且穩定,已轉移勞動力會深刻認識到承包地的不可變動性,對農地的擔憂相應減弱,從而其市民化意愿更加強烈。從間接效應來看,農地產權安全性越高,農村轉移勞動力在轉出農地時更傾向于口頭約定,農地轉出的市場化程度較弱,進而導致農村轉移勞動力的市民化意愿減弱。

4.4 農地產權認知、農地處置方式與市民化意愿

農地產權認知對農村轉移勞動力的市民化意愿具有間接影響,且有兩條影響路徑:第一條路徑為農地產權認知通過農地轉出對市民化意愿產生負向間接影響,間接效應為-0.53×0.29 = -0.154;第二條路徑為農地產權認知通過農地退出對市民化意愿產生負向間接影響,間接效應為-0.73×0.08 = -0.058。農村人口不具有農地的所有權,當農村轉移勞動力認識到自己僅有農地的部分處分權時,處置農地會較為謹慎,農地轉出比例會減小,且轉出農地的對象傾向于選擇親戚朋友,從而削弱農地轉出的市場化程度,進而對市民化意愿造成負面影響。同樣地,具有較強農地產權認知的農村轉移勞動力會認識到農地退出即自己擁有的農地部分權利也會喪失,導致其農地退出意愿弱化;一旦農地退出意愿弱化,其市民化意愿也會進一步被削弱。兩條路徑中,農地產權認知→農地轉出→市民化意愿的影響效應要大于農地產權認知→農地退出→市民化意愿的影響效應。

表2 各潛變量的影響總效應Tab.2 Total effects of latent variables

4.5 農地流轉服務、農地處置方式與市民化意愿

農地流轉服務對農村轉移勞動力的市民化意愿具有間接影響。農地流轉服務通過農地轉出對市民化意愿產生正向間接影響,影響效應為0.42×0.29= 0.122。完善農地流轉服務會促進農地轉出的市場化程度,這與楊昭熙等[43]的研究結論相同。一旦農地轉出的市場化程度增強,農村轉移勞動力的市民化意愿也會進一步提升。隨著農地流轉市場的規范化發展,農村轉移勞動力處置農地的途徑更加便捷,市民化轉型也會更加順暢。目前農村的農地流轉服務陸續建立起來,并在一定程度上對農村轉移勞動力轉出農地產生重要推動作用,農村轉移勞動力選擇市民化的意愿則更加強烈。

4.6 總效應比較分析

總體而言,農地資源稟賦、農地功能認知、農地產權安全性、農地產權認知及農地流轉服務影響農村轉移勞動力市民化意愿的總效應分別為0.153、0.052、0.173、-0.212、0.122(表2)。農地產權認知影響農村轉移勞動力市民化意愿的總效應絕對值最大,表明農地產權認知是影響農村轉移勞動力市民化意愿的最重要因素;農地產權安全性、農地資源稟賦和農地流轉服務對農村轉移勞動力市民化意愿的影響效應相對明顯,具體是受農地資源的基礎設施條件(因子載荷0.91)、機械化難易程度(因子載荷0.82)和土地流轉服務(因子載荷0.86)影響;農地功能認知對農村轉移勞動力市民化意愿的影響相對較弱,即農地功能認知的增強并沒有大幅度提升農村轉移勞動力的市民化意愿。

5 結論

本文以農地資源稟賦、農地功能認知、農地產權安全性、農地產權認知及農地流轉服務作為農地依賴性的5個潛變量,農地轉出與農地退出作為農地處置方式的2個潛變量,采用結構方程模型分析了農地依賴性、農地處置方式與市民化意愿之間的內在關系。相比過往研究,市民化的內涵更加全面、更加符合實際,包含了定居城鎮、戶口遷移及城鎮住房保障三方面內容,深入挖掘了農地與農村轉移勞動力市民化之間的內在邏輯關系。研究結果表明農地產權認知是諸多因素中影響農村轉移勞動力市民化意愿的關鍵因素,當然這是相比其他農地因素而言;農地依賴性對農村轉移勞動力市民化意愿的影響往往是通過影響農地處置而產生的間接影響;由于農地退出機制的缺失,農村轉移勞動力實現市民化轉型大多傾向于以農地轉出形式處置農地,農地依賴性通過農地退出影響農村轉移勞動力市民化意愿的路徑數量要少于通過農地轉出影響農村轉移勞動力市民化意愿的路徑數量。

根據本文的研究結果得出如下政策啟示。第一,加速推進農地“三權分置”政策落地,制定落實集體所有權、穩定農戶承包權、放活土地經營權的具體措施。通過村集體的治理來有效執行所有權的權能,發揮村集體作為農地所有權主體的效能;實施多元化農地確權登記模式,滿足不同農戶的差異化需求,鼓勵農村轉移勞動力依法處置農地經營權。第二,健全農地流轉市場及其配套制度體系,為轉移勞動力轉出農地、各類農業經營主體轉入農地及農地金融搭建高效有序的市場化平臺。鑒于農地的不可移動性及流轉市場的區域性特征,構建省、市(縣)、鄉鎮三級農地市場體系和農地產權交易平臺,強化村集體的公共服務職能,保障流轉路徑順暢、滿足流轉各方利益訴求、保護流轉各方農地權益。第三,構建有效的農地退出機制,同時需要設置農地退出的門檻(具備市民化條件),既要解決農村轉移勞動力的農地處置問題,更要確保其農地退出后的生計保障。農地退出機制關乎農村轉移勞動力的市民化,必須嚴格遵守農村轉移勞動力自由自主選擇的基本原則及滿足門檻條件的基本前提,切勿以強制手段一味割斷農村轉移勞動力與農地之間的內在關聯,要充分考慮農村轉移勞動力退出農地后的生活保障問題。

本文證實了農地確實會對農村轉移勞動力市民化意愿產生重要影響,并為解決農地對農村轉移勞動力的束縛提供了政策建議,但在未來研究中還有如下問題需要解決:(1)所選的全國4大區域典型省份(江蘇、湖北、四川、黑龍江)在資源稟賦及社會經濟發展方面存在較大差異,本文僅針對4省做了一般性研究,區域差異研究還需進一步探索;(2)對于農村轉移勞動力而言,農地和宅基地都格外重要,本文僅考慮了農地對農村轉移勞動力市民化的決策影響,在后續研究中應該考慮宅基地的影響作用。