“自我”與“他者”:視覺文化語境下“東方”與“西方”的邂逅

吳晶瑩

(中央美術學院,北京 100102)

長久以來,關于“西方”與“非西方”文化的討論似乎永遠繞不開“自我”與“他者”這對范疇。西方,作為一種先進文化的表征,常常被賦予“自我”的內涵,而相反,“他者”則被指認為一種次級文化,被指向于“他者”。于是,“自我”與“他者”演化為我們探究“東方”與“西方”之間文化關系的隱喻與修辭,尤其是在視覺文化的語境下,這種既定修辭背后隱含的更多意涵也逐漸凸顯出來,并愈演愈烈。

眾所周知,“東方”與“西方”這對概念在歷史長河的涓涓細流之中始終是炙手可熱的文化議題。這不僅在于它關涉到既定歷史結構下一種特定的跨文化關系,更在于當一種偉大的文明試圖去接近、了解另外一種偉大的文明時,它們又是如何“定位”對方與“看待”彼此的。

然而,當以歷史留存下來的“圖像”文本作為研究對象,去考察西方人眼中的“東方形象”時,似乎問題要蕪雜得多。個中緣由,一部分由于“東方”作為一個宏大的概念,實際上是西方文化之外諸多其他文化雜糅之后的統稱,因而難以憑借固定的結論去“終結”判斷,另一部分則由于隨著“東方”在經濟實力、政治地位上的漸趨崛起與提升,使得西方人眼中的“東方形象”也處于蒼狗白衣的動態之下。而更為核心的原因,則在于,在西方主體對于東方文明的“觀感”和“互動”之中,實質上遠非完全出于對客觀現實的觀照,而是依賴于西方的潛意識需求或意識形態類型的權力質因之上對于東方的主觀想象。

然而,不變的是,長久以來,在西方文化脈絡中,始終隱含著這樣一種傾向,即將西方文明之外的“他者”文明定位為“異國情調”。盡管在東方人的語匯中,尤其在中國,“異國情調”在大多情形下是作為一個中性詞的存在,甚至被當作褒義詞。但在西方文化結構中,卻多少承載著一點獨特的意涵。“這不僅意味著西方人對于神秘事物的欣賞態度,同時也或多或少地蘊涵著批判甚至是輕視的意味。今天,這種傾向也許有所減弱,但它卻遠遠沒有消失。”①

從兩千年前自西漢張騫出使西域之后古絲綢之路的不斷向西擴展,到傳說中馬可·波羅曾于元朝抵達中國,游歷各地后將所見所聞描述給西方人,從15世紀奧斯曼帝國攻占東羅馬帝國及其此后在歐洲的漸進擴張,到15世紀末16世紀初歐洲大航海時代的到來,從隨之而來歐洲帝國主義長達幾個世紀的殖民拓殖,到將一切存在裹挾進一起的全球化時代的降臨……自古至今,西方,作為與東方“邂逅”的主動一方,往往被作為世界歷史發展和現代化進程的首要推動者,特別是對于那些秉持“歐洲中心論”的學者們而言,西方乃是主導全球力量的優勢一方。而與此相應,在過往的圖像中,東西文化之間的沖突與碰撞則往往呈現出“西方中心主義”的范式。

在世界史縱橫捭闔的經緯觀之下,對于東、西方而言,13至16世紀的三百余年間具有截然不同的意義,其肇始于蒙元帝國所建立的世界經濟與文化體系,終結于歐洲現代文明的萌芽——意大利文藝復興與現代性開端的標志性事件——西班牙、葡萄牙的地理大發現。對于西方而言,這是一個從征戰不斷、宗教壓抑、瘟疫無所不在的黑暗的中古時代,轉向開始步入現代社會的時期,即“近來被沃倫斯坦等‘世界體系論’學者們視為歷史上第一個以西方為中心的‘現代世界體系’或‘資本主義世界經濟體系’建構的時刻”②;對于中國來說,則為宋、元、明王朝更替,走向由盛轉衰的時期。

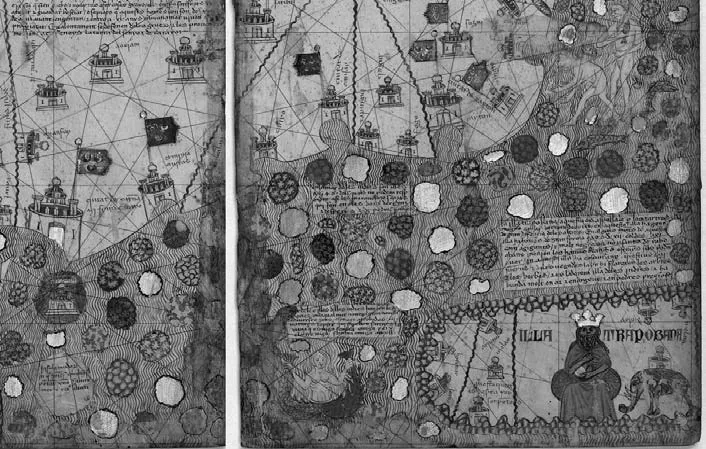

> 圖1 加泰羅尼亞地圖(Altas Catalan) 亞伯拉罕·克萊斯克斯繪制 65×200cm 1375年 法國巴黎國家圖書館藏

> 圖2 地圖中象征著東方島嶼的寶石

> 圖3 傳說中的馬可·波羅商隊

> 圖4 地圖中描繪的忽必烈形象

> 圖5 《宮娥和女奴(Odalisque with a Slave)》安格爾 1839-1840年

> 圖6 《薩爾丹納帕勒之死(The Death of Sardanapalus)》 德拉克洛瓦 1846年

因此,毋庸置疑,在這經年累月的幾個世紀之間,除了歐亞大陸之間的跨文化交流日益頻繁之外,同時也是“西方中心主義”神話初步成型的時期。現藏于法國巴黎國家圖書館的《加泰羅尼亞地圖(Altas Catalan)》(圖1)由亞伯拉罕·克萊斯克繪制于1375年。作為目前現存最重要的中世紀地圖,該地圖是由當時法國國王查理五世訂制,用于教導他的兒子查理六世所繪制的。從歐洲視角出發,該地圖描繪了從地中海海域直到中國東部海域的廣闊區域,并著重描繪了一個包括中國在內的令人遐想的東方世界,從象征著東方島嶼的五彩斑斕的寶石(圖2),到充斥于東方空間中的鬼魅奇異的怪物形象,從地圖上所描繪的傳說中的馬可·波羅商隊(圖3),到東部大陸上被再現為西方人形象的忽必烈(圖4)……如上種種,足以印證,在此時,對于當時的西方世界來說,東方無疑不是一個堆金疊玉、充滿著奇山異水的令人遐想的奇妙世界。

如果說15、16世紀地理探險的蔓延與16世紀的宗教擴張,致使旅行家和傳教士們紛紛漂洋過海來到東方,“東方”之于“西方”尚只是一種被懸置的功利的存在,而墮落為一個客觀的、遙遠的瑰異之地的話,那么,到18世紀之后,經由啟蒙思想家們的關注與挖掘,東方的觀念才逐漸被引入到歐洲思維當中。為了驗證他們的理論觀點與政治主張,這些啟蒙思想家們紛紛以東方的安寧、繁華和自然的氣息,反向抨擊歐洲的封建專制制度與貴族腐敗。于是,啟蒙主義者們向往東方、研究東方,一度在歐洲掀起了一股“東方熱”。繼而,到19世紀,這種對于東方的欣賞與狂熱愈演愈烈。伴隨著歐洲資本主義的發展、拓殖進程的加速以及自身文化危機的日益彰顯,“東方”進一步被西方人作為尋回人類失落“精神家園”的理想之地,神秘、荒蠻、野性的東方被演化為歐洲人疏離理性、訴諸情感與想象的靈感源頭。因此,在此時歐洲的文學和繪畫作品中,尤其是浪漫主義潮流中,“東方”則作為一種異域的表征成為當時藝術家們普遍采用的題材,用來呈現出完全不同于以往的美學訴求與造型方式。

其中,法國新古典主義畫家安格爾便是一個可靠的例子。盡管安格爾一生從未涉足過包括北非在內的“東方”,但東方題材卻始終貫穿于他的整個繪畫生涯,從1808年開始的“浴女”系列到1814年的“宮娥”系列,從始于1834年的“安條克與斯特拉托尼斯”系列到1862年的《土耳其浴室》,安格爾以視覺圖示的方式勾勒出一幅想象中的東方主義圖譜。尤其在他創作于1839~1840年的《宮娥和女奴》(圖5)中,所呈現的是土耳其王族婦女的閨房生活。富有東方情調的宮室氛圍內,膚白如脂、百無聊賴的年輕宮女橫臥于席上,兩個女奴在身旁侍候,整個畫面充溢著色欲化的視覺特質,卻依舊處于古典主義的語匯之內。

對于東方題材的迷戀,在浪漫主義繪畫中得到了更多的表達。法國當代漢學家雷蒙·施瓦布(Raymond Schwab)就曾在他的專著《東方文藝復興》一書中明確提出“東方文化”與“浪漫主義”之間的實質性影響。在他看來,“東方和浪漫主義的關系不是局部性、暫時性的,而是一種實質性的關系”③。 因此,毫不夸張地說,施瓦布將“東方的闖入”視作文化上的革命與復興,即為“東方復興”,比肩于歐洲文藝復興,它所帶來的是一種“世界人文主義觀念(World Humanism)”。于是,相比于安格爾,德拉克洛瓦在繪畫創作中對于“東方題材”和“浪漫主義”的聯姻所“產生”的是更為濃烈的“異國情調”。正如在繪畫作品《薩爾丹納帕勒之死》(圖6)中,描繪了古代亞述國王在兵臨城下之際,從容命令侍從處死自己心愛的妻妾犬馬,最后放火焚燒自己宮殿的故事。整個畫面的構圖、色彩以及人物形象都處于一種異常不安的動勢和混亂之中,明朗而艷麗。在此,殘暴、專制、野蠻、淫亂的東方形象躍然于畫布之上。

如若說至此在繪畫中,“西方”對于“東方”的形象塑造是基于想象的創造性建構的話,那么,在攝影的視覺文本中,則彰顯出一種變質性的因素,趨向于更為具體的、真實的感官經驗。

英國著名紀實攝影藝術家菲利斯·比托(Felice Beato)的重要攝影創作便主要集中于東方。在他的鏡頭下,真實而深刻地記錄了傳統的日本女性形象、第二次鴉片戰爭下的中國以及大英帝國殖民下的印度,從中無不流露出濃濃的西方帝國主義殖民擴張的氣息。1858年拍攝的《斯坎德拉宮前的遺骸》(圖7)便以一種刻意的擺拍手法,定格下印度兵變被英軍鎮壓后的場景。拍攝時,比托安排幾個印度當地人站在幾近廢墟的斯坎德拉宮前,同時將印度士兵的遺骸從遠處撿來,撒在這座印度皇家別墅的院子中,然后按下快門。這種對于19世紀英國殖民史上重大事件的記錄繼而成為了一種有關“權力”的敘事。“它將勝利者對于失敗者的懲罰(實際上是對冒犯大英帝國統治的一種警告)、勝利者對于歷史現場的隨意處理這樣的元素突出呈現,更因為生者與死者在同一空間內的局促相處而帶來一種觀看的驚悚。”④

> 圖7 《斯坎德拉宮前的遺骸》菲利斯·比托 1858年

> 圖8 《坐轎子的官員及轎夫》約翰·湯姆森 1870年

> 圖9 《廈門女人的裹腳與天足》約翰·湯姆森 1871年

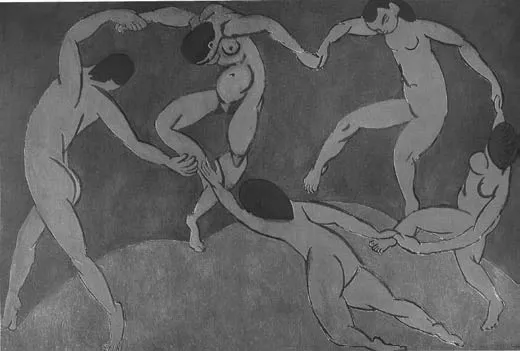

> 圖10 《舞蹈》馬蒂斯 1910年

> 圖11《亞威農少女(Les DemoisellesD’Avignon)》畢加索 1907年

相似的語義策略同樣適用于當時將鏡頭對準戰亂中中國的那些攝影作品。西方攝影師被獲準深入中國內地旅行、拍攝,是1860年第二次鴉片戰爭之后的事情。1869~1872年,游歷中國的英國攝影師兼冒險家約翰·湯姆森(John Thomson)(圖8、圖9)拍攝下當時正處于半殖民地半封建時期的落后中國。相比于托比新聞式的記錄,湯姆森的鏡頭更熱衷于那些來自中國的淳樸民風與普通民眾。在他的攝影中,晚清人們的服飾、庭院、特殊職業以及一些奇怪的特異習俗,比如裹腳、長辮子等等,在他眼中,都別具風情。盡管其拍攝照片的出發點與當時流行英國的人種學和科學精神探索相關,但毫無疑問,其中依舊無法抹殺作為一種“殖民者”的“凝視”因素。

到此時,如果說此前“東方主義”的空間指向主要為包括摩洛哥、阿爾及利亞以及中東的近東地區,那么,到19世紀中葉之后,歐洲人的目光則擴散至日本、中國、南亞以及美洲、南太平洋等更為遙遠,同時也更具原始氣息的地方。因此,在19世紀末20世紀初,東方題材在歐洲繪畫史中開始衍生出更具風格特征的日本主義與原始主義,這種淵源于東方的“異國情調”構成了歐洲現代藝術變革的強大催化動力,從而致使歐洲現代藝術大師們將自身真正從模仿現實的歐洲傳統中解放出來。從印象派畫家筆下再現的日本風物,到馬蒂斯單純而寧靜的平面性畫面(圖10),從高更繪畫中那狂野而原始的塔希提景致,到畢加索在非洲黑人雕刻的啟發下將傳統三度空間的營造拆解并重新結合為幾何形體(圖11),再到受到中國書畫影響而形成線條意境的弗朗茲·克蘭……

由此,我們足以窺見,在以往的這些視覺圖像當中,西方對于東方的“再現”是以西方作為文明的、先進的、現代的、凝視者的主體出現,而東方則是一個野蠻的、落后的、充滿原始力量的被凝視者的對象。其背后所隱匿的是西方作為元文化,東方則作為次級文化的固化邏輯。而其所引申出來的則是美國學者愛德華·W·薩義德(Edward Wadie Said)所提出的“東方學”的敘事策略。也就是說,作為一種知識體系,西方通過對于東方的描述、想象和定義,形成西方對于東方的態度,繼而直接影響了西方對于東方的行動策略與方式。這正如薩義德曾在其重要的后殖民主義批評文本《東方學》中所說,“我們可以將東方學描述為通過做出與東方有關的陳述,對有關東方的觀點進行權威裁斷,對東方進行描述、教授、殖民、統治等方式來處理東方的一種機制:簡言之,將東方學視為西方用以控制、重建和君臨東方的一種方式”⑤。因此,“東方并非一種自然的存在”,而是一種可被建構的話語機制。

也正因此,我們常常會陷入到一種所謂“馬可·波羅綜合癥”的尷尬境地之中。那么,什么是“馬可·波羅綜合癥”呢?主要有兩個層面,其一在于默認并且從未懷疑過西方是全球文化的絕對主導,而另一方面,也是最具有諷刺意味的,則是東方往往深陷于一種“自我他者”的悖論當中,即通過將自己包裝為西方需要的形象和屬性,自覺地進入到對于西方文化的諂媚當中。而這樣一種“馬可·波羅綜合癥”的存在,實際上又反向導致了視覺文本中對于東、西方形象的形象建構。因此,可以說,這成為一個難以破解的循環往復的咒言。而每一次循環,似乎又再次加重了上一輪表述的西方中心化傾向。

于是,在所謂的“東方”與“西方”之間,應該說是“西方”發現了“東方”?還是“東方” 發現了“西方”?抑或是終歸誰是“發現者”已不再重要。或許,“自我”與“他者”的視角更符合唯物主義的歷史視角,在它們身上,本就不應該被沾染上任何“主義”的色彩,也更能消解人們對于歐洲中心主義的質疑與詰問。于是,“自我”與“他者”成為一種充分的角色變量,“西方”既是“自我”,也是“他者”;“東方”既是“他者”,也是“自我”。在此,沒有“主導”與“被主導”,沒有“凝視”與“被凝視”,沒有“殖民”與“被殖民”。■

注釋:

①(澳)馬克林(Colin Patrick Mackerras).我看中國:1949年以來中國在西方的形象[M].北京:中國人民大學出版社,2013.5:2.

②李軍.13至16世紀歐亞大陸的跨文化交流——重新闡釋絲綢之路和文藝復興[J].美術觀察,2018(4).

③Raymond Schwab.The Oriental Renaissance//Forest Pyle.The Ideology of Imagination:Subject and Society in the Discoures of Romanticism[M].Standford University,1995:87.

④南無哀.東方照相記:近代以來西方重要攝影家在中國[M].北京:生活·讀書·新知三聯書店,2016.1:10.

⑤(美)愛德華·W.薩義德(Edward W.Said).東方學[M].北京:生活·讀書·新知三聯書店,1999.5:4.