老年糖尿病病人照顧者情緒活力的質性研究

近30年來我國糖尿病流行病學調查數據顯示,老年人群糖尿病的患病率明顯增高[1]。而家庭照顧者作為糖尿病病人長期護理系統的“隱形骨干”[2],可以幫助病人準備膳食、管理藥物,陪同住院或提供精神支持等[3]。目前,對糖尿病病人照顧者的研究多采用定量研究方法[4-5],較少關注照顧者的身體、社交和情感健康。

情緒活力(emotional vitality)最早由Penninx等[6]于1998年提出,可以反映高度的個人掌握感、快樂感以及低焦慮和抑郁狀態,是一個綜合的高級情緒功能指標。目前,國外有關情緒活力的研究主要針對康復[7]、冠心病病人[8]及照顧者[9],國內尚未見相關報道。本研究采用半結構訪談法,探究老年糖尿病病人家庭照顧者的情緒活力,了解其影響因素,為提升照護質量打下基礎,現報道如下。

1 對象與方法

1.1 研究對象 采用便利抽樣與目的抽樣相結合的方法,選取2018年3~5月在南京某三級甲等醫院住院的老年2型糖尿病(T2DM)病人家庭照顧者為研究對象。照顧者納入標準:(1)為病人的主要照顧者;(2)年齡≥18歲;(3)照顧病人的時間不少于3個月;若同時有多個照顧者,選擇照顧時間最長者;(4)知情同意,自愿參加。照顧者排除標準:(1)患有心腦血管、惡性腫瘤等疾病;(2)交流障礙者;(3)保姆等領取報酬的照顧者。病人納入標準:(1)符合1999年WHO提出的T2DM診斷標準,確診為T2DM且病程不少于1年;(2)年齡≥60歲。病人排除標準:患有惡性腫瘤等嚴重合并癥。研究樣本量以受訪者資料重復出現,且資料分析不再有新的主題呈現為標準[10]。

1.2 研究方法

1.2.1 資料收集:采用質性研究中的現象學研究方法,在閱讀情緒活力相關文獻的基礎上初步擬定訪談提綱,結合專家建議,經研究小組討論確定,最終包括:“您如何評價自己參與家中糖尿病病人管理中的積極性?”,“在照護過程中,令您感到最滿意或最自豪的是什么?”,“照護過程中您遇到過哪些困難和挫折?”,“您最希望得到什么幫助?希望通過怎樣的方式獲得幫助?”,“您認為您的態度對病人病情有什么影響?”,“目前照顧病人對您的生活有哪些影響?”。結合半結構式深入訪談法和非參與性觀察法收集資料。訪談開始前先向受訪者說明研究的目的、方法和內容,獲得受訪者同意。訪談地點以病人所在病區為主,選擇自然、干凈相對無干擾的房間進行。訪談時間控制在30~45 min,避開治療、進餐等時間段。訪談全程錄音,訪談中鼓勵受訪者以自己的語言表達想法。

1.2.2 資料分析:及時對訪談中的錄音進行逐字逐句整理,同時觀察訪談筆記,對遺漏的細節加以補充,如表情、語氣等。采用Colaizzi現象學資料七步分析法[11]對訪談資料進行分析,將受訪者陳述的所有內容和研究者的現場觀察記錄全部輸入Word文檔并打印后反復閱讀,逐字逐句分析、提取有意義的陳述,通過對資料的分析,將共性部分以研究者的語言歸納成研究的主題。分析過程中隱去照顧者真實姓名,以編號M代替。

1.2.3 質量控制:在選擇個案時充分考慮照顧者的典型性,依照病人的病情、照顧者與病人的關系以及家庭背景等進行選擇。訪談過程中適當調節問題的順序和問法,最大程度上保證資料的豐富性和真實性。訪談提綱的撰寫、現場訪談及記錄、訪談資料整理皆由研究者本人進行,整理后的文字稿請受訪者核對是否與其意愿相符,以提高結果的可信度。由兩人共同分析資料提取主題,將結果與原始資料多次比較,并保存原始資料。

2 結果

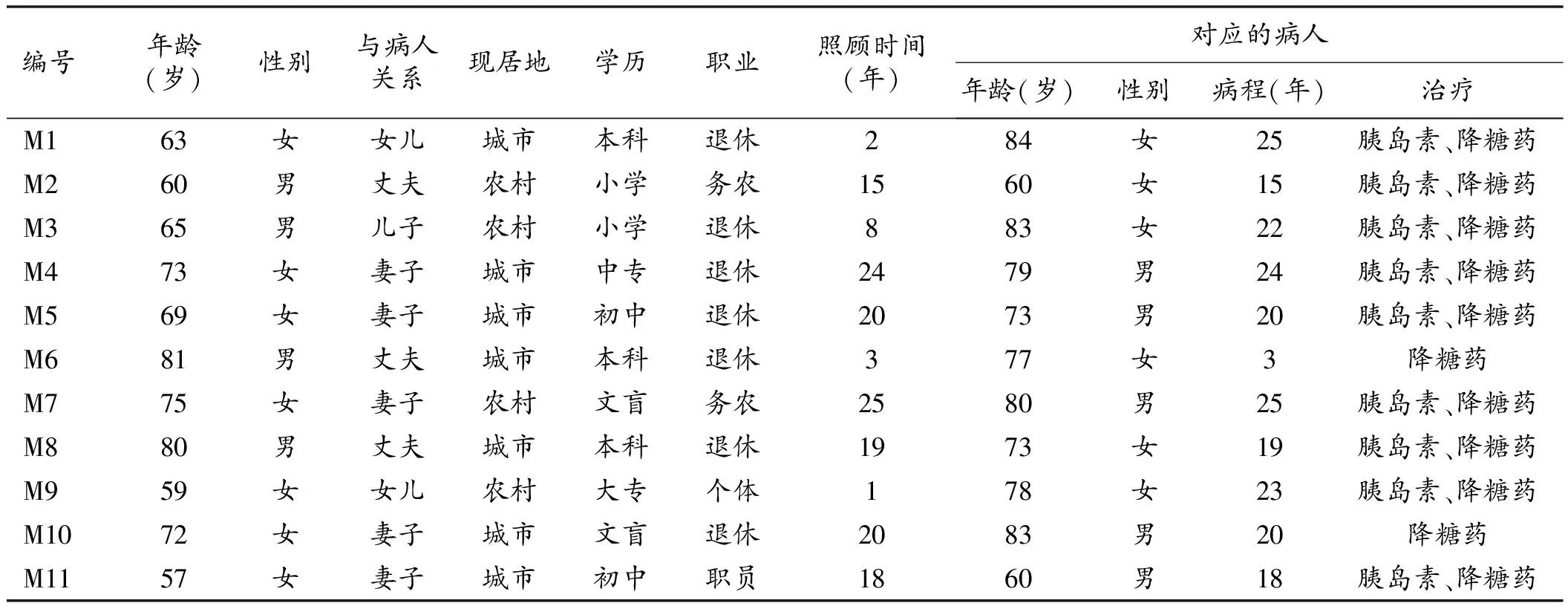

2.1 一般資料 共訪談了11名老年糖尿病病人的照顧者,平均年齡(68.55±8.37)歲;其中男4例,女7例;照顧時間1~25年,平均(14.09±6.97)年;照顧者為病人配偶的占72.73%,子女占27.27%。老年T2DM病人平均年齡(75.45±8.48)歲;男5例,女6例;病程(19.45±6.28)年;胰島素注射者9人,口服降糖藥者11人。老年T2DM病人及其照顧者的一般資料見表1。

2.2 訪談結果 11名訪談對象共訪談時長346 min,最終提煉出五個主題,包括:身體疲勞感、不平衡的情緒體驗、社會生活改變、知識缺乏以及獲得支持與認可。

2.2.1 身體疲勞感:本研究納入的老年糖尿病病人大多具有一定的自理能力,照顧者不必為其完成日常生活中所有事情,無需進行太多的身體勞動,但仍有受訪者報告了照顧病人時的疲勞感受(n=2)。“每天幫她拿這拿那的,不做什么大事都覺得很累”(M8);“感覺身體累但是也沒辦法呀,她腳不行呀”(M6)。

2.2.2 不平衡的情緒體驗:大多數照顧者都報告了照護過程中的負面情緒,其中最常見的是對未來的不確定感(n=4)及無力感(n=4)。由于照顧者無法預見病情發展和轉歸,常常出現不確定感:“我看人家糖尿病都十多年了還好好的,也不知道我家以后會怎么樣呢(嘆氣)”(M6);“不知道我家以后有沒有并發癥什么的,現在就只能預防預防,多關注”(M7)。另外,病人不一定能采納照顧者的意見或建議,使照顧者表現出無力感。 “在家怎么可能還吃醫院的糖尿病餐啊,不可能的,說了也不聽”(M5);“家里的血糖儀之前還測呢,后來就不測了。降血糖的藥和胰島素也不用,就這樣(無奈),我說了多少遍他就是不聽”(M10)。

表1老年T2DM病人家庭照顧者及病人的基本情況

但也有部分照顧者報告了在照顧過程中的積極情緒體驗,主要是在病人配合度高、血糖控制好的時候更容易出現的自豪感(n=5)。“幾乎所有的事都要替她想著,吃飯啊、鍛煉啊,我都得陪她一起去。她一個人根本不行,反正就靠我(自豪)”(M2)。

2.2.3 限制社會交往活動:研究中有受訪者提出在照顧糖尿病病人的過程中自己的社會生活發生了改變,尤其是照顧有嚴重并發癥的老年病人時,會明顯限制自己的社會交往活動(n=2)。 “她現在老了,腦子不太行了,差不多每天都要看著她吃完藥才能干自己的事”(M3);“有的時候出去吃個飯啊什么的都去不了,怎么也得先把她弄好啊”(M8)。

2.2.4 知識缺乏:少數照顧者認為自己通過一段時間的照顧掌握了胰島素注射的方法(n=2),但絕大多數人都表現為缺乏糖尿病照護方面的知識,不能完全掌握照護糖尿病病人所需的技能(n=7)。

“她之前打胰島素呢我也在旁邊看著,后來我覺得自己也學會了,有時候也會幫她打”(M2);“糖尿病飲食大原則我知道,但具體哪些能吃不能吃的我不太清楚,反正農村嘛不那么講究,吃飽就行”(M7);“這次住院我們也才知道她(指病人)以前打胰島素的方法都是錯的,我們也不懂”(M9)。

2.2.5 獲得認可與支持:研究中出現的最后一個主題是獲得認可與支持。部分照顧者談到了如何從家人和朋友那里獲得情感上的支持,使他們能夠更有效地應對照護角色(n=5)。“還好,我家兄弟姐妹比較多,他們也會經常來看看”(M3);“每次朋友吃飯的時候,我要是照顧我媽去不了人家很理解”(M9)。

另外,受訪者還強調了獲得醫療保健系統支持的重要性,他們重視的支持類型主要包括信息和財務支持(n=6)。 “每個月光買針頭就要花好多錢了,確實消耗比較大”(M3);“現在試紙比血糖儀還貴,醫保要都能報銷就好了”(M4)。

3 討論

情緒活力是情感體驗和情感動力的表現,是積極與消極情緒的一種平衡狀態。本研究通過訪談獲得5個與情緒活力相關的主題,主要反映了照顧者的身體和情緒體驗、照護技能及社會支持等對情感動力的影響。

3.1 重視老年T2DM病人照顧者的身心感受 積極與消極情緒是體現情緒活力平衡性的兩個重要方面。研究表明,T2DM病人的家庭照顧者身心照顧負擔水平較高,負性情緒明顯[12]。本研究中2名照顧者(M6、M8)報告了身體的疲勞,可能與其自身年紀大、病人自理能力差有關。同時訪談也發現11名家庭照顧者都承受著一定的心理壓力,存在對未來的不確定感和無力感,這可能與老年糖尿病病人機能的衰退和病程長有關[13]。但另一方面,照顧者也會從照顧角色中獲得積極感受,如自我滿足和成就感,有積極情緒體驗的照顧者更能積極參與到病人的管理中。醫護人員應努力提高照顧者積極感受,減少負面感受,以獲得情緒活力的平衡。

3.2 提高照顧者疾病知識及照顧技能水平 在老年糖尿病病人的日常生活中,家庭照顧者承擔著主要的照護任務, Pulgaron等[14]認為,家庭照顧者的健康素養會對病人血糖產生影響,劉旭瑩等[15]也指出照顧水平不高會影響病人的自我管理依從性。本研究中大多數照顧者對糖尿病的相關知識和技能了解不多,能掌握胰島素注射技能的照顧者在照護時更能充分發揮其主觀能動性,積極參與病人的管理。因此,醫護人員應幫助照顧者學習疾病管理方面的技能,減少其因知識缺乏而產生的消極體驗,增強其情緒活力。

3.3 提供社會支持,建立疾病支持系統 Barbic等[7]指出情緒活力由身體健康、情緒健康、掌握新技能以及參與有意義的活動4部分組成。本研究除此以外,獲取了主題“獲得認可與支持”。劉曉鑫等[16]認為社會支持作為照顧者的外部資源可以減輕或避免因照顧任務而引起的照顧負擔。本研究中,雖然部分照顧者能夠獲得家人、朋友的支持與幫助,但大多數照顧者認為得到醫療保健系統的支持不夠,極大地增加了其在照護過程中的消極體驗,主要表現為對經濟的擔憂。賈靜等[17]調查發現,76.9%的病人由于經濟原因不能每次更換針頭,提出經濟支持對家庭正確管理糖尿病十分重要。為了平衡照顧者的積極與消極情緒感受,建議加大社會支持的力度,增加社會對疾病支持系統的投入。

照顧是一種復雜而充滿活力的體驗,需要大量情感能量的投入來承擔照顧相關的責任和壓力。本研究發現,老年糖尿病病人照顧者的情緒活力包括5個方面,積極體驗與消極體驗并存,希望今后能重視照顧者的情緒體驗,通過針對性的干預保持其照顧活力。