人體著裝黏感覺的研究進展

姜茸凡, 王云儀

(1. 東華大學 服裝與藝術設計學院, 上海 200051; 2. 東華大學 現代服裝設計與技術教育部重點實驗室, 上海 200051; 3. 西安工程大學 服裝與藝術設計學院, 陜西 西安 710048)

在日常生活中,人們穿著的服裝經常會處于潤濕狀態,如高溫高濕環境下人體大量出汗,雨水淋濕等現象[1],潤濕服裝常貼附于皮膚表面,使人產生黏黏的感覺。學者們將這種感覺稱為黏感覺,并認為其為造成人體著裝不舒適的主要原因[2-3],因此,研究黏感覺的形成機制及其變化規律,可用于指導面料開發和服裝結構優化,從而有效緩解高溫高濕環境下人體出汗后的不舒適感。此外,經大量研究發現,黏感覺也是著裝舒適感的主觀評價指標之一,對于構建著裝舒適感預測模型具有重要作用[4]。

本文以著裝黏感覺為研究對象,從物理評價、心理評價和生理評價三方面論述黏感覺的研究現狀及不足,并基于織物性能、外界刺激和人體皮膚三方面闡述黏感覺的影響因素,提出黏感覺的研究方向。

1 黏感覺概念與形成

黏感覺是評價織物接觸感覺的基本屬性,最初僅以幾個相近的感覺描述詞語表示[5-6],如黏著感、黏滯感等。之后,學者們以降維的方式將眾多感覺屬性總體概括為4個基本維度:粗糙感/光滑感、硬挺感/柔軟感、黏著感/滑溜感、冷感/暖感[4]。黏感覺作為織物觸感的基本維度之一,被更詳細地定義為服裝與皮膚之間由于液體的存在導致二者之間的力學性能發生變化,使服裝易于貼附或貼附于皮膚表面而產生的不舒適感[1,7]。

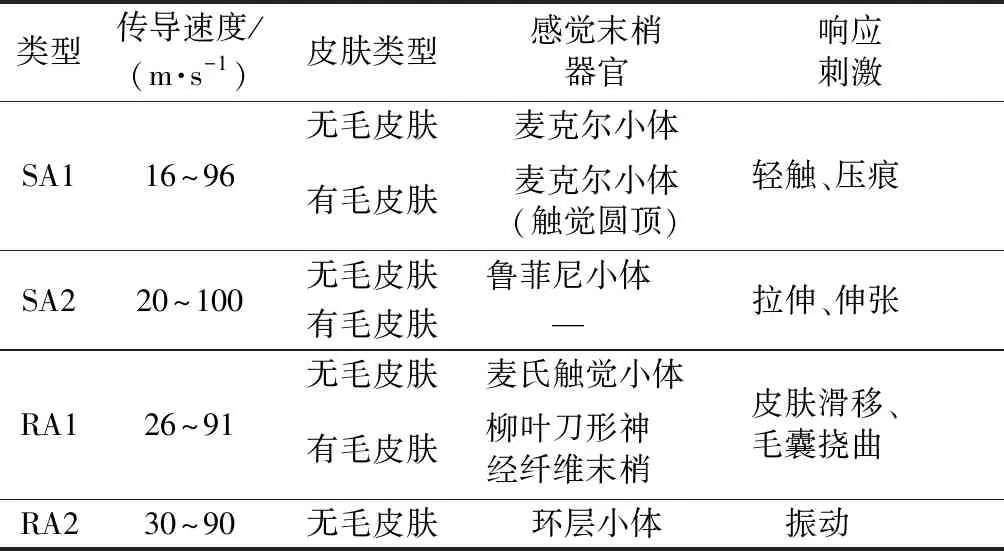

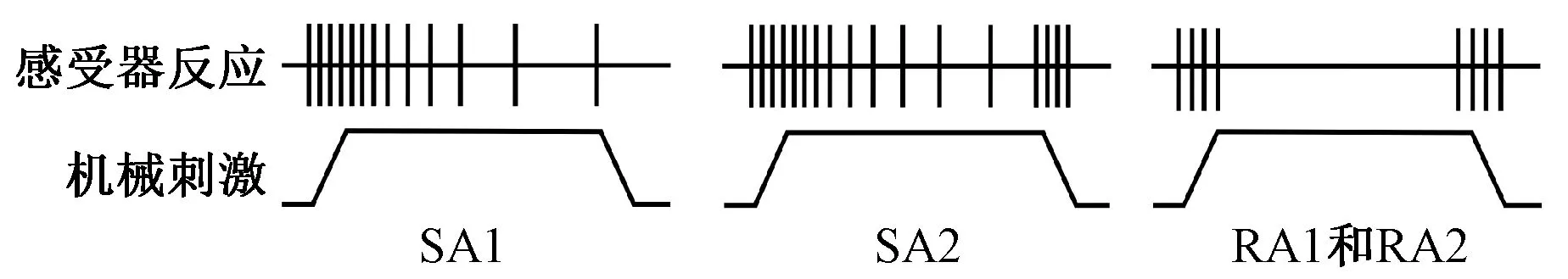

在神經生理學方面,黏感覺是由于外界刺激皮膚機械感受器,使之釋放電勢信號并傳入大腦,經大腦加工編碼而形成的[8]。皮膚低閾值機械感受器根據適應性和所在皮膚層位置可分為4類[9]:慢適應性感受器1型(SA1)、慢適應性感受器2型(SA2)、快適應性感受器1型(RA1)和快適應性感受器2型(RA2),如表1和圖1所示。

表1 皮膚機械感受器類型Tab.1 Types of cutaneous mechanoreceptors

圖1 皮膚機械感受器響應特性Fig.1 Response properties of cutaneous mechanoreceptors

1924年,Zigler[10]研究發現,當皮膚表面的黏性物體與皮膚發生分離運動時,皮膚產生拉伸變形,黏感覺隨即產生。由此說明,皮膚拉伸變形是激發黏感覺形成的先決條件。根據表1所示,SA1、SA2和RA1對皮膚拉伸變形的敏感度較高,因此,推測黏感覺可能通過2種途徑形成:一種是皮膚與織物接觸并保持相對靜止,織物與皮膚之間存在靜摩擦力和貼附力,導致皮膚輕微變形,促使SA1或SA2持續釋放電勢信號,形成黏感覺;另一種是皮膚與織物之間發生滑動摩擦或貼附分離,促使RA1在接受刺激時刻快速釋放瞬時電勢信號,形成黏感覺。

目前,黏感覺的形成機制尚無明確解釋,僅部分學者采用不同類型的刺激探究皮膚機械感受器響應特性和大腦區域活躍反應。未來應考慮人體著裝狀態下伴隨的各類機械刺激,基于此探究著裝黏感覺的生理機制。

2 黏感覺測評

黏感覺測評方法主要分為3類:物理評價、心理評價和生理評價[11]。物理評價側重測試織物與皮膚間的力學性能,通過力學指標表征黏感覺。心理評價側重人體主觀感覺的表達,方法簡單易行,但難以量化。生理評價側重監測人體生理指標,從生理學角度揭示黏感覺的內在形成機制。

2.1 物理評價

2.1.1 摩擦性能

物理評價,即通過直接測量與人體感知有關的織物物理量來表征黏感覺。當服裝在皮膚表面水平滑動時,較大的摩擦阻力使皮膚發生拉伸變形,產生黏感覺。多位學者通過手臂實驗[12-13]或著裝實驗[14]研究發現,織物與皮膚間的摩擦力或摩擦因數與黏感覺呈正相關性,因此,表示將摩擦因數作為表征黏感覺的物理指標[15]。

但是,黏感覺與摩擦因數并非完全正相關。王旭等[16]在測試不同含水率(10%~60%)織物與皮膚間的摩擦因數時發現,隨著含水率的增大,二者間的摩擦因數呈現先增大后減小的趨勢。李煒等[17]在測試皮膚從完全潤濕到干燥過程中織物與皮膚間的摩擦因數,也呈現先增大后減小的趨勢。這是由于當織物與皮膚間出現少量水分時,織物吸收水分并存儲于紗線間的空隙內,水分置換空隙內的空氣,導致織物與皮膚間的接觸面積增大,摩擦因數增大。若水分繼續增大,織物含水率達到飽和并浮于織物表面,使織物與皮膚間出現貼附力,貼附力與摩擦力相耦合導致摩擦因數達到最大值。若水分再增大,過量水分在織物與皮膚之間起到潤滑劑作用,摩擦因數反而減小。而張元[18]發現隨織物回潮率(回潮率為0%~120%,相當于含水率0%~54.5%)的增大,黏感覺會一直增加,不存在減小趨勢,這說明摩擦因數僅在一定范圍內適用于表征黏感覺。

2.1.2 貼附性能

摩擦因數僅能反映織物在皮膚表面滑動時,皮膚變形所產生的黏感覺。在實際生活中,服裝與皮膚間的水平滑動相對較少,而貼附分離現象更為常見,因此,學者們[19-22]提出用貼附于皮膚表面的織物與皮膚分離過程中產生的貼附力表征黏感覺。

最初,Yamaka等[19]測試黏性物體從皮膚表面分離過程中的貼附力曲線,發現當皮膚與黏性表面間產生貼附力時,黏感覺產生。隨后,Ji等[20]開發織物與人造皮膚平行豎直放置的貼附力測試裝置,可測量潤濕織物與人造皮膚從貼附到分離過程的貼附力曲線,并將最大貼附力、貼附距離和貼附功作為表征黏感覺的物理指標。Lou等[21-22]又在Ji等研發的測試裝置基礎上,開發了織物水平放置的貼附力測試裝置,該裝置可測試織物從液面下部水平上升并與液面分離過程中的貼附力曲線,測試指標與Ji等研發的測試裝置相同。對比2種裝置,Ji等研發的測試裝置包含織物、液體和人造皮膚3個測試對象,且織物含水率可以調節,而Lou等研發的測試裝置僅涉及織物和液體2個測試對象,且織物屬于完全潤濕狀態。此外,Lou等研發的測試裝置在測試過程中,完全潤濕的織物垂直上升過程中會有多余水分會滴落,導致織物質量發生變化,影響測試結果。因此,相比而言,Ji等研發的測試裝置測試結果更準確,研究范圍更廣。

目前,應用于表征黏感覺的貼附性能指標已經提出,測試裝置和測試方法也有一定發展,但對于貼附力、貼附距離、貼附功與黏感覺的相關性研究尚少,如何利用物理指標準確地表征黏感覺仍有待探討。

2.2 心理評價

物理評價可間接表征黏感覺,但仍與人體真實感覺存在差異,而心理評價可通過語言描述的方式來表征黏感覺。評價系統主要包括施加于皮膚的接觸方式和心理感覺評價方式2個部分組成。

2.2.1 接觸方式

為模擬服裝與人體之間的動態接觸,織物施加于皮膚的接觸方式分為2種:織物在皮膚表面水平滑動接觸和織物與皮膚之間的貼附分離接觸。

對于水平滑動接觸,Wang等[23]采用人工操作方式將織物在手臂皮膚表面滑動來研究黏感覺。但人工操作方式對接觸壓力和摩擦速度等測試條件無法進行有效控制,而接觸壓力和摩擦速度又對織物觸感存在顯著影響[24]。因此,研發水平滑動接觸裝置,可降低人為因素對于測試結果的干擾。Tang等[25]研發的裝置由供水系統和移動系統組成,供水系統通過滴管對皮膚與織物間的間隙按一定流速進行加濕,移動系統控制織物在手臂內側做水平往復滑動。該裝置可較好地控制滑移速度和加濕速率,但未對皮膚與織物間的接觸壓力進行控制。Margherita等[26]在Tang等研發的測試裝置基礎上,將織物一端與水平托盤連接,通過調節托盤內平衡物重量來控制織物與皮膚間的接觸壓力。

對于貼附分離接觸,婁琳[1]采用人工操作方式將貼附于皮膚表面的織物重復做放置-掀起的動作,以模擬貼附分離接觸,而用于模擬貼附分離接觸的裝置目前仍較少被開發。因此,后期應研發此類裝置,探究此接觸方式下織物性能對于黏感覺的影響。

2.2.2 評價方式

關于心理感覺的評價方式,主要包括:閾值判別和量表評價[27]。

閾值判別反映皮膚感知最小刺激差別的能力,評價指標包括:絕對閾值、辨別閾值和韋伯分數[28]。Tang等[25]提出黏感覺絕對閾值評價方法,以水平滑移接觸為接觸方式,測試受試者感知黏感覺時刻的加濕量(即黏感覺絕對閾值)和皮膚表面剩余水量,通過絕對閾值表征黏感覺強度。研究測試48種織物的黏感覺絕對閾值,利用數理統計驗證評價方法的可靠性、一致性和靈敏度。此外,Tang等將該方法與量表評價[29]相比較,測試不同疏水性織物的黏感覺和濕感覺,對比發現量表評價無法區分織物接觸感覺強度,其評價值均為最大值,而閾值判別中不同織物的黏感覺絕對閾值卻存在明顯差異。由此說明,閾值辨別測試靈敏度更高。

量表評價,即采用心理學標尺作為評價工具,讓受試者以數值的形式量化表征黏感覺。目前,對于單一觸感(如黏、濕、刺癢等)所使用的心理學標尺常為比較性比例標尺。Margherita等[26]選擇潤濕蠶絲織物與相同濕度和厚度的棉織物作為黏感覺的兩極端值(“極黏”和“不黏”)。在正式實驗前,先讓受試者感覺兩極端值,然后再進行實驗,受試者根據之前感覺做出對比并對其評價。此類標尺可以在一定程度上降低由于主觀認知不同造成的偏差。但是,該標尺的比較點和測試點存在時間順序的前后關系,受試者對測試點的黏感覺強度判斷是通過記憶中的比較點對比得出的,而非真實將比較點和測試點進行直觀對比。此外,選擇的極端值應具有普遍適用性,若織物黏感覺已超出極端值,致使受試者在標尺中無法做出選擇或僅以極端值替代測試值,也會造成測試誤差。為此,Emma等[30]提出“袖子”測試法,將2只手臂同時接受刺激并做出主觀評價,一只手臂的評價值作為測試值,另一只的評價值則作為標準值,將兩評價值之差作為心理評價指標,量化表征觸感強度,該方法已在織物刺癢感的心理評價中得到驗證,后期可推廣于評價黏感覺。

2.3 生理評價

心理評價受個體差異影響,測試結果存在不穩定性,定量分析困難[31]。生理評價通過測量織物接觸刺激皮膚時的生理指標(如腦電圖、腦事件相關電位和血氧水平依賴信號)反應來表征黏感覺,揭示了黏感覺的內在生理機制。

最初,學者們通過滑動摩擦刺激探究黏感覺的生理機制,但是,織物在皮膚表面的滑動摩擦不僅伴隨著皮膚拉伸變形,粗糙的織物表面還會產生皮膚振動刺激[32]以及滑移方向不同也會導致機械感受器響應特性不同[33],這些刺激都會造成對黏感覺生理機制認知的干擾。為此,Jiwon等[34-35]以垂直貼附分離運動為接觸方式,選擇不同黏性的硅膠材料和無黏性材料作為接觸介質,測試手指與材料在貼附分離過程中產生黏感覺的絕對感知閾值和功能性磁共振圖像(fMRI)。研究通過單體素線性分析法觀察黏性材料和非黏性材料刺激作用產生的fMRI,發現對側初級軀體感覺區和同側背外側前額葉皮層與黏感覺顯著相關,說明黏感覺不僅與軀體感覺相關,而且還能誘發更高的大腦認知。此外,研究對比不同黏性材料接觸下的fMRI,發現皮質下層對于黏感覺強度影響顯著,說明該區域可控制黏感覺強度變化。單體素分析法僅能檢測外界刺激時有顯著反應的體素,不能檢測出信號未達到顯著水平卻仍能較好表達感覺信息的體素。Kim等[36]采用多體素模式分析法將多個體素信號看成一個多維變量,提高體素的檢測靈敏度,對Jiwon等[34-35]實驗數據再次分析,研究發現中央后回、皮質下層和腦島均與黏感覺顯著相關。此外,研究還表示不同的黏感覺強度會引發不同的大腦神經活動模式,這為黏感覺強度的評價與分析提供了生理神經學的研究基礎。

上述研究集中于分析硬質黏性物體與皮膚接觸的大腦神經活動變化規律與黏感覺之間的關系,未針對著裝黏感覺展開研究,后期應繼續深入研究著裝黏感覺的生理機制。

3 黏感覺影響因素

基于3種黏感覺測評方法,主要從織物性能、外界刺激和人體皮膚三方面分析各因素對于黏感覺的影響。

3.1 織物性能

3.1.1 表面粗糙度

織物表面粗糙度影響織物與皮膚間的實際接觸面積。由于織物與皮膚間的摩擦機制以黏附摩擦為主導,而實際接觸面積是影響黏附摩擦的主要因素,故實際接觸面積影響其摩擦因數[37],因此,表面粗糙度影響摩擦因數及其黏感覺。

Kenins等[38]測試不同表面粗糙度的毛織物與潤濕皮膚間的靜摩擦力和滑動摩擦力,發現各織物間的摩擦力差異幅度較小,間接說明織物表面粗糙度對于黏感覺的影響較弱。Margherita等[26]利用KES-F系統測試織物表面粗糙度以及手臂部位的黏感覺,發現表面粗糙度與黏感覺無顯著相關性。唐香寧等[39]測試9種織物的表面粗糙度以及手臂部位的黏感覺,發現普通汗布的表面粗糙度明顯小于毛圈織物,導致其實際接觸面積大于毛圈織物,黏感覺更強,但研究并未發現2種織物黏感覺存在顯著差異。由此說明,織物表面粗糙度會影響黏感覺,但無顯著性差異。

3.1.2 吸濕性和潤濕性

1)吸濕性。織物吸濕性反映織物吸收水分能力,可通過公定回潮率表征[40]。在人體大量出汗或外界水浸濕的條件下,若織物吸濕性好,則大量水分可被織物吸收,表面凝結水較少,織物與皮膚間的動摩擦力和貼附力較低,黏感覺較弱。若吸濕性差,則織物吸濕后快速達到飽和狀態,多余水分浮于織物表面,形成水膜,增大織物與皮膚間的動摩擦力和貼附力,黏感覺增強。

Scheurell等[41]研究不同織物表面凝結水的動態變化規律,發現在相同加濕量下,滌綸織物因其吸濕性低于棉織物,導致滌綸織物表面凝結水較多,其黏感覺強于棉織物。Wang等[42]通過著裝實驗研究由不同內層和相同外層組合的消防服系統的著裝舒適感,發現由棉織物或麻織物制成內層服裝的黏感覺要弱于滌綸織物,這也是由于棉織物或麻織物良好的吸濕性所致。此外,Tang等[25]測試不同組織結構織物的吸濕性和黏感覺,發現斜紋織物吸濕性強于平紋織物,其黏感覺絕對閾值高于平紋織物,因此,在相同加濕量下,斜紋織物的黏感覺更弱。

綜上,對于高溫高濕環境,服裝面料應選擇吸濕性良好的棉麻織物,降低黏感覺強度,提高著裝舒適性。

2)潤濕性。潤濕性指液態水轉移到織物的難易程度,可利用織物-液體的接觸角表征,接觸角越小,則潤濕性越強,反之亦然。

Lou等[43]利用等離子體射流技術對織物進行潤濕性處理,對比織物處理前后的貼附性能,發現處理后的織物貼附力更大,貼附時間更長,因此,黏感覺更強。但上述研究顯示,織物潤濕性越強(如棉、麻織物),織物與皮膚間的含水量越少,黏感覺應該越弱。2種結論存在矛盾,分析原因是由于測試條件不同,Lou等測試的織物為完全潤濕狀態,織物表面凝結水較多,潤濕性增強導致織物-液體的接觸角減小,根據液體表面張力模型,織物與液面間的貼附力將增大。而上述研究中,織物并未完全潤濕,潤濕性強的織物可快速吸收水分并轉移到外界環境,因此,黏感覺較弱。

綜上,黏感覺不僅與織物吸濕性相關,還與潤濕性相關。若織物含水率已經達到飽和狀態,織物潤濕性增強導致織物-液體的接觸角減小,黏感覺反而會增強。

3.1.3 拉伸和彎曲性能

由于織物和皮膚屬于柔性材料,二者之間無論發生滑動摩擦還是貼附分離都會涉及低負荷應力下的織物變形,故織物的拉伸和彎曲性能與黏感覺密切相關。

孫淑瑤等[44]研究織物拉伸性能、彎曲性能和織物與皮膚間貼附性能的關系。研究發現,若織物具有較大拉伸功和較小彎曲剛度,則織物與皮膚間的最大貼附力較小,而貼附距離較大,導致織物與皮膚間不易分離,黏感覺增強。由此說明,織物彈性好且不易拉伸或彎曲變形,則著裝黏感覺較小。

3.2 外界刺激

3.2.1 滑移速度

織物在皮膚表面的滑動會激發RA1快速釋放瞬時電勢信號,形成黏感覺。文獻[25]中指出,滑移刺激會顯著降低黏感覺絕對閾值,說明滑動刺激是影響黏感覺的重要因素。為此,需進一步分析滑移速度對黏感覺的影響。

唐香寧等[39]分析滑移速度對于黏感覺的影響,發現隨滑移速度增大,黏感覺減弱。該研究是基于女性手臂部位施加接觸刺激得出的結論,而Essick等[45-46]在舒適感覺方面發現滑移速度與多因素存在交互影響,如隨滑移速度增大,女性舒適感滿意度略微下降,而男性卻顯著上升;又如對于天鵝絨織物,增大滑移速度,可提高舒適感滿意度,對于斜紋粗棉布和毛巾布,其舒適感滿意度反而會降低。因此,在研究滑移速度對于黏感覺的影響時,也應考慮性別、人體部位、織物表面特征等多因素。

此外,Filingeri等[47]發現織物與皮膚間的貼附分離接觸可顯著提高濕感覺強度,而濕感覺與黏感覺又存在正相關性,可推斷織物與皮膚間的貼附分離接觸對黏感覺影響顯著。因此,后期應分析垂直分離速度對黏感覺的影響。

3.2.2 水 分

織物與皮膚間的水分是形成黏感覺的必要條件,也是影響黏感覺的最重要因素。

Gwosdow等[12]測試不同皮膚濕度的黏感覺,發現當濕度小于0.3時,黏感覺無明顯變化,當濕度超過0.3時,黏感覺隨濕度增大而迅速增大。Sachiko等[3]測試不同織物回潮率的黏感覺,發現當回潮率達到100%~250%時,黏感覺將成為影響舒適感覺的重要因素。由此說明,隨著織物與皮膚間的水分逐漸增大,黏感覺產生并成為影響著裝舒適感的最主要因素。

但是,目前已有的黏感覺預測模型通常是以織物性能為自變量,出汗量最大時刻的黏感覺量值[18]或整個測試過程的黏感覺平均值[48]為因變量,構建預測模型,研究未考慮水分作用。因此,后期應引入皮膚濕度或服裝含水率等參數,完善預測模型。

3.3 人體皮膚

3.3.1 皮膚感知敏感度

由于人體各部位皮膚機械感受器分布不同,導致各部位對于黏感覺的敏感度存在差異。準確了解各部位黏感覺敏感度分布信息以及局部黏感覺對于整體舒適感覺的影響,可指導服裝面料的優化配置,以緩解高溫高濕環境的人體不舒適感。

目前,學者們已經探究人體各部位關于冷暖感[49]、刺癢感[50]、濕感覺等[51-52]感知敏感度的分布信息。但是,關于黏感覺的研究尚屬空缺,后期應合理設計實驗方案,獲取人體黏感覺圖譜。

3.3.2 皮膚特征

人體皮膚受體型、體表部位和性別等因素影響而具有不同特征,導致各部位摩擦系數以及黏感覺強度不同。Cua等[53]測試人體多個部位的皮膚表面摩擦因數,發現前額與耳朵后部摩擦因數最高,腹部最低。此外,多位學者對比手臂和手掌的摩擦因數,發現手掌摩擦因數更高[54-56]。但是,另有研究結論[38,53]與其相悖,表示手掌摩擦因數低于手臂。

性別因素研究也存在不同的結論。Kenins等[38]測試手臂和手指的摩擦因數,發現性別對于摩擦因數無顯著影響。王旭等[57]發現女性的動摩擦力普遍高于男性,Gerhardt等[58]研究不同皮膚濕度下男性和女性皮膚摩擦因數的變化規律,發現皮膚潤濕后,女性皮膚摩擦因數增長幅度大于男性,研究表示這是由于女性皮下脂肪厚于男性,水合作用導致皮膚軟化,增大了實際接觸面積。而Ramallo等[55]測試織物與手掌和手臂的摩擦因數發現,男性手臂的摩擦因數輕微大于女性(5%),男性手掌的摩擦因數顯著大于女性,男、女性手掌與蠶絲織物之間的摩擦因數差值更達到50%。

由此可見,無論體表部位還是性別,各學者間的結論都存在差異,這是由于測試條件、儀器設備以及個體差異的不同所造成的。后期應統一測試儀器,規范測試標準,量化皮膚特征,為研究黏感覺提供準確的數據依據。

4 展 望

本文探究了著裝黏感覺的生理形成機制,并對其測評方法和影響因素進行概括總結,基于以上分析,認為未來研究可從以下3個方面開展。

1)分析織物與皮膚間垂直分離接觸刺激對于黏感覺的影響。服裝與皮膚間的貼附分離現象在日常生活中較為常見,但目前用于測試黏感覺的接觸裝置多為滑動摩擦接觸,而垂直分離接觸仍采用人工操作方式,導致測試結果波動性大。因此,未來應開發此類刺激裝置,研究織物與皮膚在貼附分離過程中各因素對于黏感覺的影響。

2)研究著裝黏感覺(有毛皮膚)的生理機制及變化規律。目前,黏感覺研究的測試部位多集中于手部,屬于無毛皮膚,而著裝黏感覺一般發生在有毛皮膚,屬于體感范疇。已有研究[59-60]表明,有毛皮膚中包含大量與人體情感相關的感受器,如C類無髓感受器,而無毛皮膚中包含較多與感覺相關的感受器,如環層小體,2種皮膚產生的黏感覺存在本質上的差異。此外,接觸刺激的測試材料多為剛性材料,而織物屬于柔性材料,2種材料對于皮膚拉伸變形的影響并不相同,因此,未來應以織物和有毛皮膚為研究對象,探究潤濕織物靜態貼附皮膚和織物與皮膚動態貼附分離2種接觸方式的著裝黏感覺神經生理機制,為功能性面料的開發提供理論指導。

3)繪制人體黏感覺圖譜。隨著全球變暖,戶外工作者常處于高溫高濕環境,人體大量出汗后產生的黏感覺已經是影響著裝舒適感的最主要因素之一,因此,未來應基于滑移接觸和貼附分離接觸,研究人體各部位的黏感覺敏感度,繪制黏感覺圖譜,并分析局部黏感覺對著裝整體舒適感覺的影響,為功能性服裝結構優化提供幫助。

FZXB