歷代針灸治療泄瀉用穴規律研究*

高瑞駿 盧 巖 楊圣潔 孫英霞

(山東中醫藥大學,山東 濟南 250355)

泄瀉是臨床常見病、多發病,相當于現代醫學的腹 瀉,以排便次數增多、糞質稀薄或完谷不化,甚至瀉出水樣便為主要表現,是針灸療法的優勢病種[1-3]。中醫對泄瀉的認識最早見于《黃帝內經》,其中有諸如“濡泄”“洞泄”“注泄”“饗泄”等記載[4]。 歷代醫家所著醫學典籍中蘊含大量針灸治療泄瀉的寶貴信息,但文獻信息量大,較為繁雜。本研究采用統計學方法對古籍進行整理,分析提煉歷代針灸治療泄瀉的處方用穴規律,以期為泄瀉的現代臨床治療提供參考。

1 資料與方法

1.1 文獻來源 本研究采集的文獻資料為中醫大型電子圖書《中華醫典·針灸推拿分部》[5]收錄的先秦(公元前221年)至清末(1911年)中國醫家所著的針灸專著、綜合性醫籍、方書、醫經和臨床各科文獻。

1.2 確立檢索詞 根據 《中醫大辭典》[6]《中醫內科學》[7]《中醫病證名大辭典》[8]整理泄瀉的病名、別名、描述等信息,建立“泄瀉古代針灸文獻數據采集方法”,確立泄瀉古代針灸文獻檢索詞條。泄瀉古代針灸文獻檢索詞條包括:泄瀉、久泄、五更泄、五泄、水泄、后泄、肝泄、腸泄、冷泄、直腸泄、腎泄、泄滿、胃泄、食積泄、洞腸泄、洞泄、積瘀泄、酒濕泄、酒積泄、竅泄、虛泄、暴泄、脾泄、饗泄、滑瀉、痰泄、溏泄、鶩泄、暴泄、暴注、濡泄、瀼泄、風瀉、水瀉、五更瀉、久瀉、中暑瀉、中熱瀉、直腸瀉、傷食瀉、暴瀉、虛瀉、冷瀉、洞瀉、饗瀉、濡瀉、暴瀉、痰瀉、寒瀉、熱瀉、頓瀉、積瀉、食積瀉、酒積瀉、脾瀉、胃瀉、腎瀉、瀼瀉。

1.3 篩選條文 在《中華醫典·針灸推拿分部》[5]中檢索記錄的病名,并分析所得條文。如參考上下文可知條文中的檢索詞并非泄瀉病癥范圍,則將其剔除;對于同一古籍中的重復性條文,僅收錄一次;有些古籍中治療泄瀉的處方雖沿襲前人經驗,但加入了著者自身體會,并非完全重復,則予以保留。經篩選,共484條“泄瀉”古代針灸處方被納入數據庫。

1.4 構建數據庫 利用Excel 2010建立“泄瀉歷代針灸臨床文獻數據庫”進行數據管理,將符合錄入標準的針灸處方逐條錄入。錄入內容包括出處、成書年代、原始病名、針灸取穴(腧穴名稱、穴位歸經、特定穴屬性)、針灸治法。

1.5 統計學處理 本研究統計主要采用頻數統計法和數據挖掘的關聯規則法,應用SPSS19.0統計學軟件及Clementine12.0數據挖掘軟件來實現。頻數統計法旨在顯示數據的分布情況,主要體現經脈、腧穴和特定穴的使用頻次。關聯規則旨在揭示數據間的關聯性,主要體現腧穴的配伍組合。關聯規則從支持度和置信度兩個維度衡量規則效用性,對于某條關聯規則A→B,支持度可反映項集A和項集B在集合中同時出現的概率,用于衡量該關聯規則在整個數據集中的統計重要性;置信度是指集合中出現項集A時,項集B出現的概率,用于衡量該關聯規則的可信程度[9-11]。

2 結 果

因唐代及以前的處方數只有10條,數量較少,故統計學分析從宋代開始。

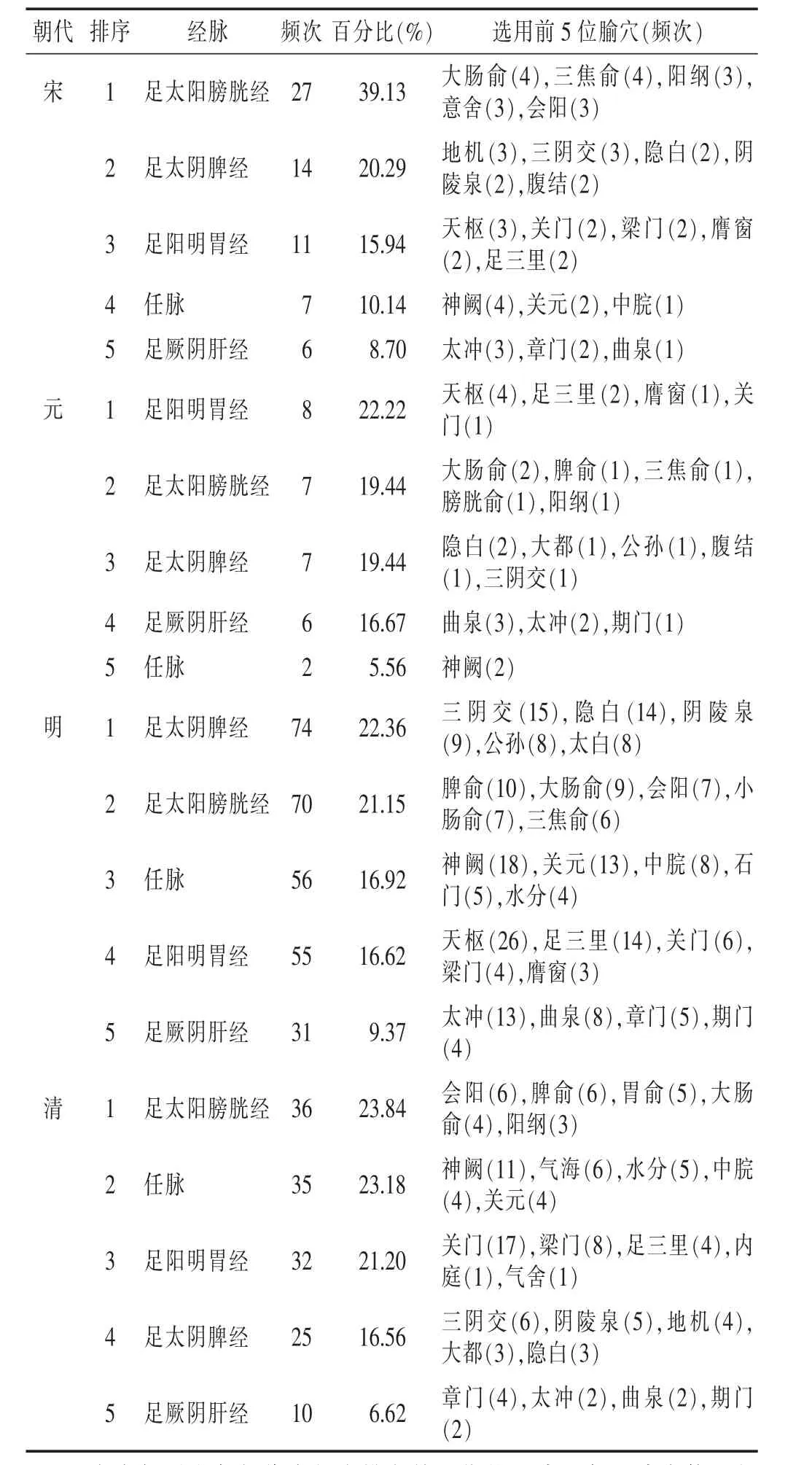

2.1 腧穴運用規律分析 見表1。旨在提煉歷代醫家針灸治療泄瀉常選用的腧穴。結果示,與宋元時期相比,明清時期針灸治療泄瀉的處方數及涉及的穴位數大幅增多,以明代最為高峰。宋代多選取大腸俞、三焦俞及神闕穴治療泄瀉,元代至清代均重用天樞、神闕穴,其中天樞為元代至清代醫家治療泄瀉的首選腧穴。

表1 歷代針灸治療泄瀉腧穴運用頻次分析結果

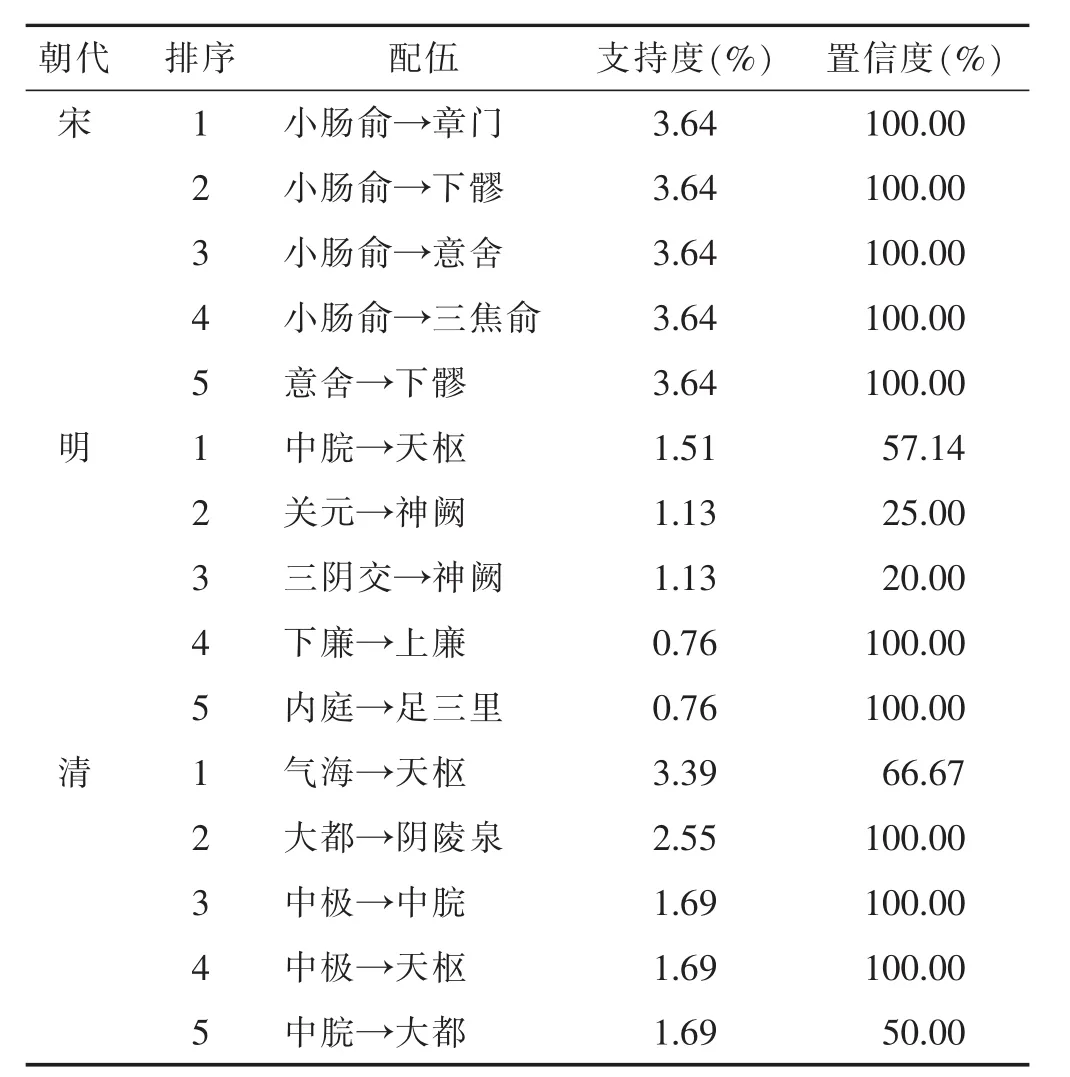

2.2 腧穴配伍關聯分析 見表2。旨在提煉歷代醫家針灸治療泄瀉常用的腧穴配伍組合[12]。因元代36條針灸處方均為單穴,故關聯規則按宋代、明代、清代進行歸類。結果示,宋代小腸俞分別與章門、下髎、意舍、三焦俞組成常用腧穴配伍項集,意舍、下髎亦為常用腧穴配伍組合;明代中脘、天樞配伍最為頻繁,其次為神闕分別與關元、三陰交配伍;清代氣海、天樞配伍最為頻繁,其次為大都與陰陵泉的配伍項集。

2.3 經脈運用規律分析 見表3。旨在提煉歷代醫家針灸治療泄瀉常取的經脈。結果示,宋代、清代均以足太陽膀胱經為首選經脈;元代選用經脈頻次以足陽明胃經為首,其次為足太陽膀胱經、足太陰脾經;明代選用經脈頻次以足太陰脾經為首,足太陽膀胱經和任脈次之。綜合歷代經脈選用的統計結果,足太陽膀胱經、足太陰脾經、足陽明胃經、足厥陰肝經、任脈是各朝代針灸治療泄瀉的常選經脈。

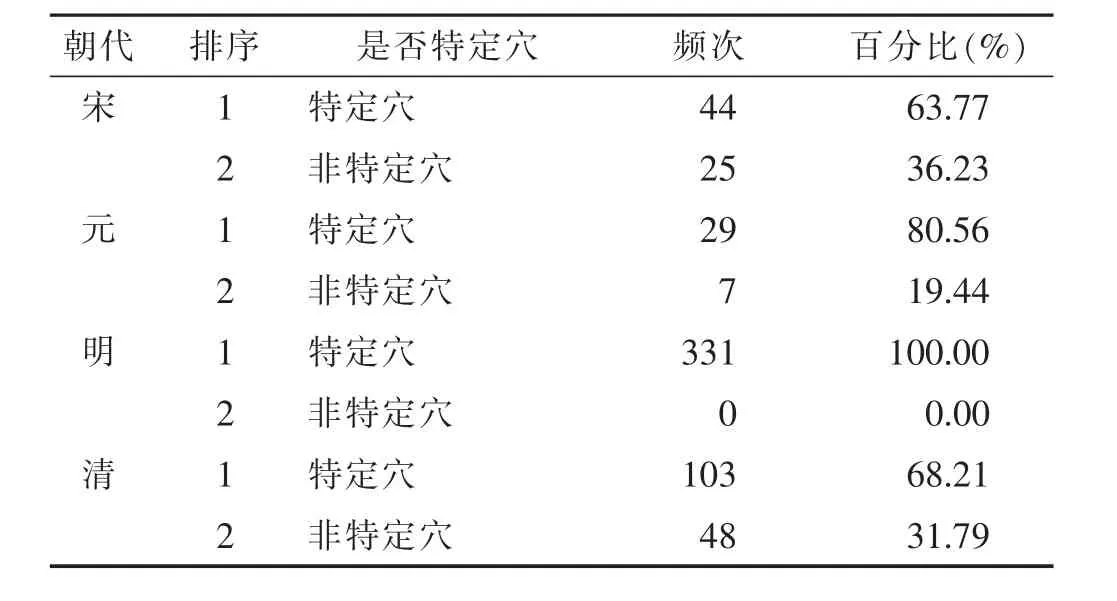

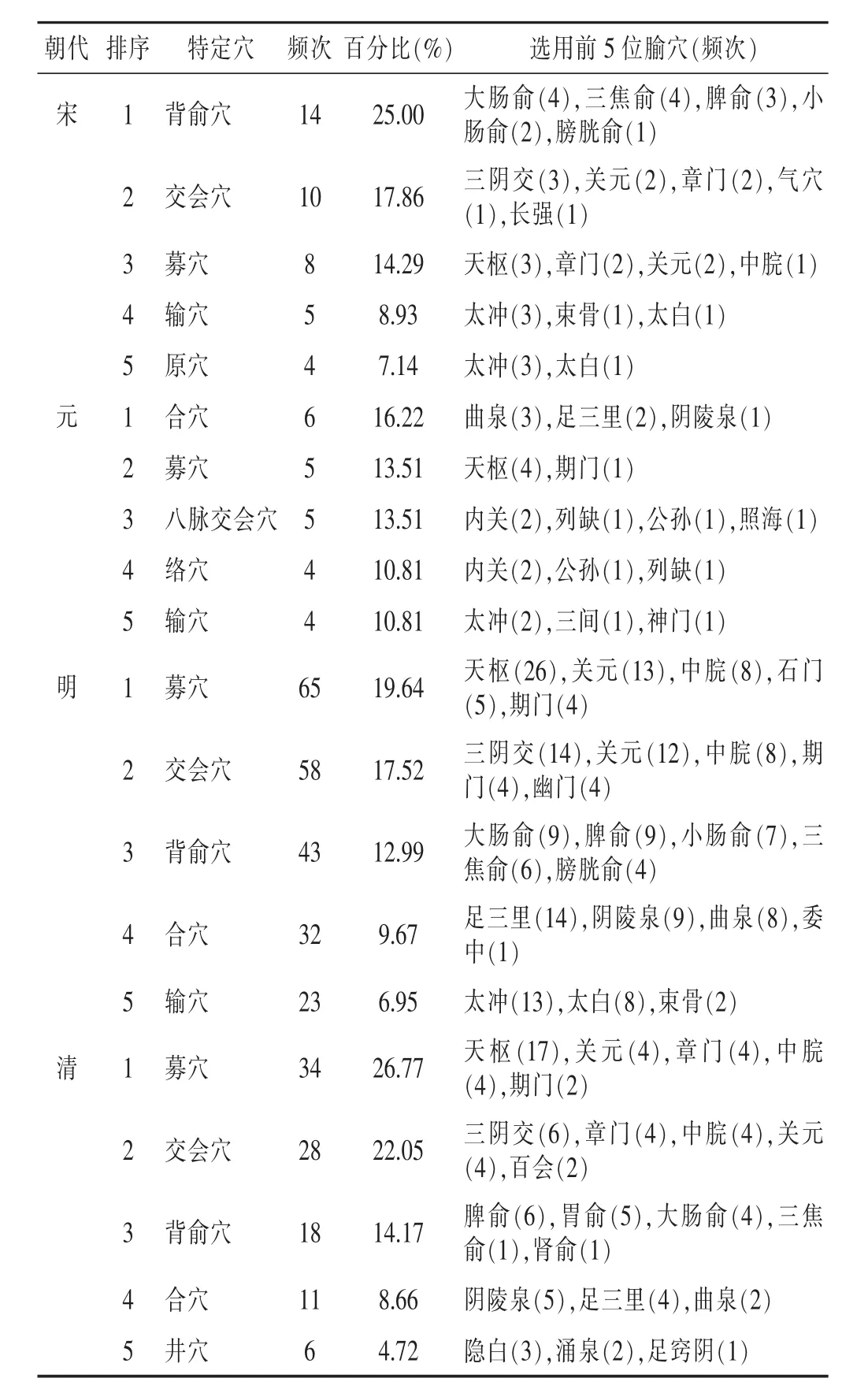

2.4 特定穴運用規律分析 見表4、表5。旨在提煉歷代醫家針灸治療泄瀉常取的特定穴。由表4可知,歷代針灸治泄瀉特定穴運用頻率均遠高于非特定穴,其中明代特定穴使用率達100%,可見古代各時期均重視特定穴對泄瀉的治療作用,尤以明代為甚。就各類特定穴使用情況而言,宋代背俞穴的使用頻次最高,交會穴、募穴、輸穴次之;元代合穴使用最為頻繁,其次依次為募穴、八脈交會穴、絡穴;明、清代均以募穴、交會穴、背俞穴、合穴位列前4位。

表3 歷代針灸治療泄瀉經脈運用頻次分析結果

表2 歷代針灸治療泄瀉腧穴配伍關聯分析結果

3 討 論

表4 歷代針灸治療泄瀉特定穴與非特定穴統計

3.1 古代針灸治療泄瀉的整體用穴特點 1)重視局部選穴,配合遠端選穴:由腧穴運用頻次分析結果可知,歷代醫家均重視局部穴位對泄瀉的治療意義,天樞、神闕、中脘、關元、大腸俞、脾俞等均為使用頻次極高的局部腧穴,從經絡理論分析,病變局部取穴可疏調胃腸氣機,健運中州,體現了“腧穴所在,主治所在”的治療規律[13]。歷代醫家亦常配合選取遠端穴位治療泄瀉,如大都、隱白、三陰交、曲泉等均為使用頻次較高的遠部腧穴,循經遠部取穴可通調經氣,助胃腸運化傳導,體現了“經脈所過,主治所及”的治療規律。2)重視辨病選穴,配合辨證選穴:由經脈運用頻次分析結果可知,歷代醫家均以足太陽膀胱經、足太陰脾經、足陽明胃經、足厥陰肝經、任脈作為針灸治療泄瀉的常用經脈。泄瀉屬臟腑病,臟腑病多取俞募穴,本病相關臟腑的背俞穴和募穴大都集中在膀胱經和任脈,故歷代醫家在歸經選穴方面以足太陽膀胱經和任脈為主,體現了“辨病選穴”的選穴原則。泄瀉雖病位在腸,但其本在脾胃,脾胃受損、濕困脾土為病機關鍵,同時又與肝、腎密切相關[14]。故歷代醫家大多選取脾經、胃經、肝經之腧穴,體現了 “辨證選穴”的選穴原則。3)重視特定穴:歷代針灸治療泄瀉的處方中,特定穴使用頻次均遠高于非特定穴,提示歷代醫家重視特定穴對泄瀉的治療作用。在特定穴中,背俞穴、募穴、交會穴為常用穴。《難經本義》曰“陰陽經絡,氣相交貫,臟腑腹背,氣相通應”。《標幽賦》云“臟腑病,而求門、海、俞、募之微”,表明臟腑之氣與俞募穴是相互貫通的,臟腑病變多取背俞穴、募穴。交會穴乃兩條或兩條以上經脈通過的腧穴,能同時治療相交經脈的病證,符合古人精煉選穴的思想[15]。4)重視本經配穴:由腧穴配伍關聯分析結果可知,歷代醫家均善用同一經脈的腧穴配成處方治療泄瀉。宋代小腸俞→下髎、小腸俞→意舍、小腸俞→三焦俞、意舍→下髎均是膀胱經的腧穴相配;明代關元→神闕為任脈腧穴相配,下廉→上廉為大腸經腧穴相配,內庭→足三里為胃經腧穴相配;清代大都→陰陵泉為脾經腧穴相配,中極→中脘為任脈腧穴相配。本經腧穴可治療本經所過之處及所屬臟腑之病,主治功能相近,配合應用可發揮腧穴間的協同作用而提高療效。

表5 歷代針灸治療泄瀉特定穴運用頻次分析結果

3.2 不同時期針灸治療泄瀉用穴特點比較 從不同時期來看,宋代醫家重視背俞穴,穴位歸經以背俞穴聚集的膀胱經為主;重點關注腸腑在泄瀉中的作用,配穴上尤重于小腸俞與其他腧穴的配伍;重視局部取穴,神闕、大腸俞、三焦俞、脾俞都是使用頻次較高的局部穴位。元代針灸治療泄瀉以單穴為主,重視天樞對泄瀉的治療作用,天樞成為首選腧穴;辨病、辨證選穴并重,膀胱經與脾經、胃經、肝經使用頻率大致相同。明清時期,隨著臨床經驗的積累成熟,選穴思路拓寬,穴位選擇多樣,但取穴均以局部天樞、神闕穴為主,此外,本時期較重視遠近配穴,如三陰交配神闕、中脘配大都。

3.3 古代針灸治療泄瀉用穴趨勢與演變 縱觀歷代針灸治療泄瀉的用穴特點,經歷了從背俞穴居主體地位到局部天樞、神闕為主、兼以遠部選穴為輔;從辨病選穴為主、辨證選穴為輔到辨病、辨證選穴并重的演變過程,說明隨著臨床實踐經驗的不斷積累總結,針灸臨床用穴思路也在不斷豐富和成熟。同時,泄瀉古代用穴特點也可為現代臨床針灸治療泄瀉提供參考。