從話劇《名優之死》想到的

■ 文 甘學榮 甘之源

《名優之死》主創人員合影

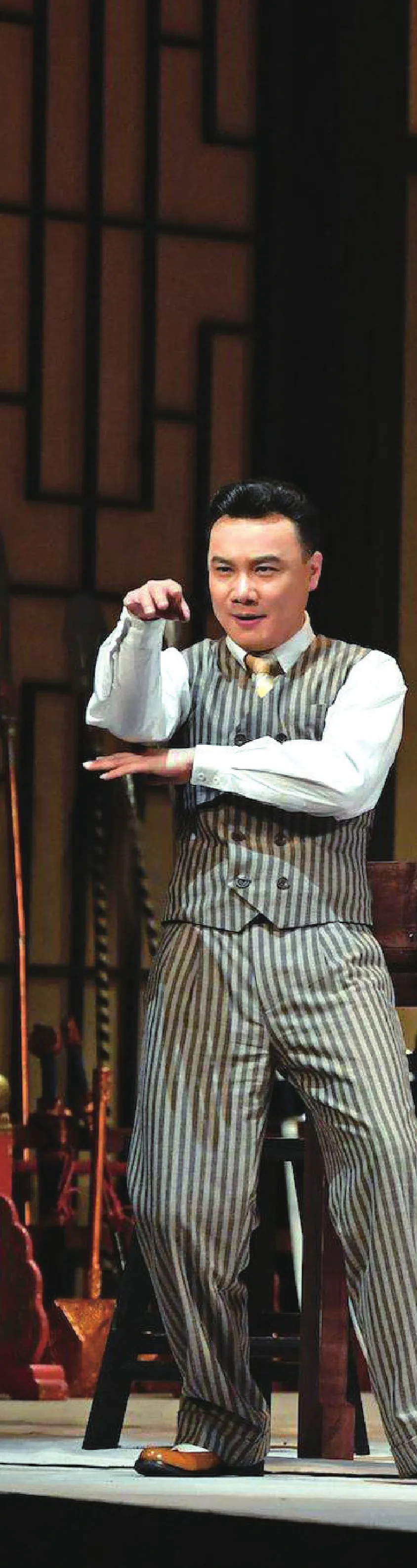

《名優之死》劇照

聽說最近一部話劇火了,于是我們父女倆便去看了這場由人民藝術劇院重排的經典話劇——《名優之死》。說實在話,我們父女實乃話劇、京劇“雙盲”人士,卻被田漢編劇,任鳴、閆銳執導的這場大戲驚艷到了。在感動和好奇中,我們狂補了一下相關知識,沒想到又一次被深深震憾,進而思緒萬千,感慨良多。

劇本好——矗立了歷經百年不朽的藝術高峰。《名優之死》是田漢的早期代表作之一,寫于1927年冬并于當年在上海梨花公所首演,直到1929年在南京公演時才從二幕劇形式改為三幕劇并固定下來。1957年夏淳執導人藝版《名優之死》并于1979年重排上演。這次2018年人藝版是歷經三十年復排終得以上演,并以人藝年終壓軸大戲重磅推出,旋即形成一個網紅文化熱點。《名優之死》之所以能夠歷經百年而得以傳承并始終受到熱捧,不僅在于田漢本人的名氣和成就,關鍵是劇作在堅持田漢唯美及傷感主義總體風格之下,以民國初年著名藝人劉振聲之死為素材,概括了舊社會戲曲藝人的苦難遭遇,發出了動蕩中社會底層民眾的撕心吶喊,創造了一個唯美主義、傷感主義、現實主義高度融合的藝術經典,觸發了億萬中華兒女的文化覺醒,成為中國戲劇現代化和民族化過程中的里程碑。從這個意義上講,這次任鳴領銜重塑經典,雖然冒著巨大的風險挑戰,卻是一次有驚無險的勢在必得。

演員們在排練

打磨精——實現了臺前臺后、臺上臺下的矩陣共鳴。全劇約150分鐘,時間不短卻令觀眾一點兒也不犯困走神,悲婉主題卻令觀眾一點兒也不覺壓抑,寓意深刻卻令觀眾一點兒也不酸澀附會,足見劇作團隊下的功夫之深、打磨之精。首先表現在,劇情線索簡潔好理解。劇情以戲園后臺一名花旦和一名小丑聊天開始,講了京劇名伶劉振聲精心培養的名徒劉鳳仙,被上海灘惡霸楊大爺以名利誘惑勾引,在“是人留藝死還是人死藝留”的碰撞振蕩中,悲憤交加的劉振聲永遠倒在了倒彩盈盈的戲臺上。其次表現在,臺詞提煉得深刻且笑點多。“在臺上你要知道你是誰、在臺下你更要知道你是誰”“有的人為了唱戲而活著、我活著是為了唱戲”,劇中每個演員都能不時迸出一些或哲思或詼諧的好詞佳句,使得觀眾一直豎起耳朵、不忍錯過每一個在笑中感動的機會。再次表現在,細節雕琢處理得恰當且有穿透力。比如楊大爺送來鳳仙夢寐以求的寶釧頭妝,鳳仙半推半就、一推一就、邊推邊就,把她既渴求榮華,又不忍背叛的復雜心理刻畫得淋漓盡致。又比如,楊大爺來砸場子并威逼鳳仙跟他走,劉振聲悲憤無奈中苦苦勸留,明知鳳仙去意已決,但還是對著角落里衣著單薄的她說:“天太冷,還是披件戲衣再走吧!”一代名流處于凄楚絕境中的一句深情問候,一下子打動了全場觀眾,臺前臺后、臺上臺下與名流一道淚流不已。最后表現在,舞美道具成為點睛神筆。劇作共三幕,舞美的繁簡難易不好把握。舞臺三幕景深層層遞進,燈光、音樂、服裝、道具,尤其是最后那個孤零零的龍椅,貼合了人物心理和劇情變化,起到了很好的煽情效果。整個演出,話劇與京劇、臺前與臺后、劇中人與扮演者、演員與觀眾、矩陣間思緒和情感都得以交融,真是“觀戲中有戲中人、唱戲代言看戲人”,演出謝幕時的長時間掌聲,既是對演出水平的嘖嘖贊嘆,又是對人藝及演職團隊追求極致的至高褒揚。正如任鳴所講,“一個行業的規矩是神圣的、一個人的氣節是高貴的,這部戲融合了寫實、寫意、表現、象征等多重手法,就是我們對規矩的崇拜和對氣節的敬畏。”

切口準——揭示了藝術堅守與迎合的復雜邏輯。藝術從誕生那一刻起,就處在堅守與迎合的糾結之中,纏綿幾千年。對于那個軍閥割據、新舊交替的時節,電影、唱片、舞廳這些“洋玩意”已登陸上海灘,“容不下好東西”和“傳統不能丟”到底誰對誰錯?面對老祖宗留下的文化積淀,劉振聲顯然選擇了堅守,他甚至認為“不是我守舊,是我守得還不夠舊”,然而他還是死了,在倒彩聲中死了,留下了無盡的遺憾和半途而廢的班底。愛徒鳳仙卻選擇了迎合,她的理由是“祖宗也是改了他祖宗”的,她要留住觀眾,要彩頭、名利以及唱戲帶來的奢華生活,可師傅不讓她那樣唱,她便選擇了跟楊大爺離開。她成功與否不得而知,但從郁蘭那句“那是假的”忠言可以預判,鳳仙也會同樣是“財霸”的玩偶、同樣逃不脫悲慘命運。堅守也死、迎合也死?《名流之死》以時代弄潮兒姿態,勇敢揭開了文化藝術到底能不能傳承、到底該如何傳承的千年魔盒。正如導演閆銳之問,“藝術的生命是否與人的生命類似,都從鮮活到老去?”這是肩負時代使命的藝術院團、藝術家應該直面的歷史課題。但僅藝術院團、藝術家也不能獨自承擔這個歷史之重,便通過《名流之死》這樣的優秀作品向觀眾、向國人、向時代,討教這個難度系數極高的文化答案。

藥方妙——暗喻了在堅守中創新的傳承之道。在劉振聲和鳳仙之間、在守舊與迎合之間,視角極度對立、矛盾極度焦灼的情況下,劇作若讓一代名流劉振聲作出迎合之姿,已完全無可能;若讓鳳仙再回到以苦練“好玩意”謀生的軌道上,則又模糊了人物個性,無疑都是巨大的敗筆。人藝創作團隊沒有囿于這個零和結局,而是在充分尊重原著和話劇創作規矩的基礎上,另辟出一條“在堅守中創新”的傳承之路,足見創作團隊的高超之處和良苦用心。劇作中,沒有一句相關臺詞,沒有創設一個相關情節,那這種“在堅守中創新”的理念是如何傳遞給觀眾的呢?筆者認為主要體現在劉振聲多次果斷糾正鳳仙的自我炫耀上。為了能展示自己、以博得人氣,她頻頻擅自改戲,隨意添加自以為美的唱腔、劍法、舞法,劉振聲總能給她以令人信服的糾正原因。這些開化之語,鳳仙恐是聽不進去的,而觀眾卻聽進去了。那就是,優秀傳統藝術不是不能創新,而是應在充分尊重原著基礎上,根據人物的所處時代、身份、性格、當時處境以及事件發展進程,并結合演出時的人文特征,進行合理化改造,這樣才能既傳承經典又受時下歡迎。任何脫離上述因素的隨性改編、隨便逞強、隨意迎合,都是對經典的褻瀆、對藝術的踐踏,縱是一時叫好又叫座,也只能是曇花一現,曲終人散,不可能“讓好玩意留得下來”。

《名優之死》劇照

《名優之死》劇照

療效廣——折射了文化產業發展的時代縮影。田漢先生所在時代,乃“三千年未有之大變局”,平息傳統和現實沖突、捍衛民族文化陣地,被融入了中華民族救亡圖存的大格局,所以當時的答案是明晰的;如今90年過去了,這對矛盾依然存在,但平衡這對矛盾的視角和方法卻發生了歷史性嬗變。當前,中央和市委關于文化強國、文化自信、文化中心、文化建設、文化企業等諸方面的戰略主張和政策導向,之所以能夠取得顯著成效,就是對這一歷史性嬗變的積極適應和深刻把握。這次人藝重排改編《名流之死》,之所以能夠取得又一次巨大成功,根本的還是其闡發的藝術應在堅守中創新的文化傳承之道,切合了首都文化中心發展的政策導向和現實需求,具有了指導整個大文化領域改革發展的全局性意義,因而受到戲迷、評論家、網紅以及普通百姓的廣泛贊譽。同時我們要清醒認識到,重排改編《名流之死》的成功是多方面因素促成的,還稱不上是文化普遍現象。現實中,首都作為全國乃至全世界文化的薈萃之地,依然存在著優質文化資源分散、經典文化挖掘不夠、高品質文化成果普及推介缺乏有效措施,以及文化體系涵蓋面不全、文化政策紅利得不到有效釋放等問題,致使許多文化門類、不少文化主體在力求應對嚴峻復雜的擠壓沖撞中,在搏得人氣、收益和資本的轟轟烈烈中,存在著迷失方向、丟失自我的現象。應當認真總結重排改編《名流之死》的有益經驗,探求他們既弘揚經典又受時代和大眾歡迎的成功密碼,特別是深入了解他們在守正創新中的酸甜苦辣,以促進文化利好政策制度得以精準發力,推動文化中心建設在提質增效中得到長足發展。