入侵雜草紫莖澤蘭的高光譜特征提取和分析

賀倩 姬鑫慧 洪宇辰

摘? 要:紫莖澤蘭是一種世界性的入侵雜草,其對生態系統以及人類健康都有嚴重的危害。在西昌地區實地采集紫莖澤蘭葉片,在室內利用ASD光譜分析儀進行高光譜數據提取,以此獲取其原始光譜曲線,對光譜數據進行Savitzky-Glolay平滑濾波處理,然后利用包絡線去除和一階光譜微分法分析紫莖澤蘭的光譜特征,旨在為紫莖澤蘭的遙感識別提供參考依據。研究表明:紫莖澤蘭667.00nm附近存在明顯的吸收谷,其吸收谷面積為38.27nm2,吸收深度為0.85nm,吸收寬度為74.00nm,中心吸收波段的左右面積呈現左偏移,吸收對稱度為0.62,最大光譜吸收谷的特征波長的中心位置約為665.00nm。紫莖澤蘭光譜一階微分曲線的波峰位于725.00nm附近,由植被的“紅邊效應”引起;由于水的吸收作用,在1390.00nm和1880.00nm的近紅外區域存在兩個明顯的波谷,可作為遙感識別紫莖澤蘭的重要特征。

關鍵詞:紫莖澤蘭;高光譜;包絡線去除法;光譜微分;光譜特征

中圖分類號:Q945? ? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ?文章編號:2095-2945(2019)07-0044-04

Abstract: Eupatorium adenophorum is a worldwide invasive weed, which is harmful to ecosystem and human health. The leaves of Eupatorium adenophorum were collected in Xichang area, and the hyperspectral data were extracted by ASD spectral analyzer in laboratory. In order to obtain the original spectral curve, the spectral data were filtered by Savitzky-Glolay smoothing, and then the spectral characteristics of Eupatorium adenophorum were analyzed by envelope removal and first-order spectral differential method. The purpose of this study is to provide a reference for remote sensing identification of Eupatorium adenophorum. The results show that there is an obvious absorption valley near 667.00 nm of Eupatorium adenophorum. The absorption valley area is 38.27nm2, the absorption depth is 0.85 nm, the absorption width is 74.00 nm, and the left and right areas of the central absorption band show a left offset. The absorption symmetry is 0.62 and the central position of the characteristic wavelength of the maximum spectral absorption valley is about 665.00 nm. The peak of the first order differential curve of Eupatorium adenophorum spectrum is located near 725.00 nm, which is caused by the "red edge effect" of vegetation. There are two obvious valleys in the near infrared region of 1390.00 nm and 1880.00 nm, which can be used as an important feature for remote sensing identification of Eupatorium adenophorum.

Keywords: Eupatorium adenophorum; hyperspectral; envelope removal; spectral differential; spectral characteristics

我國是一個生物災害頻發的農業大國,外來物種入侵對于我國農林漁牧業安全生產、生物多樣性、人畜健康等都具有破壞性的危害。紫莖澤蘭(Eupatorium Adenophorum Spreng,EAS)是一種世界性的惡性雜草,于20世紀40年代入侵我國,在我國西南地區呈爆發式擴散[1],對我國農業生產力和生態環境的多樣性造成了嚴重威脅。

對于入侵雜草的監測,傳統的人工調查方法成本高、周期長、時效性差且受人為因素影響,難以滿足當前對外來植物入侵的高時效、高精度監測預警需求[2]。隨著遙感數據在空間、時間、光譜上的分辨率不斷提高,對入侵雜草進行大面積的實時動態監測成為了可能。入侵雜草一般與本地植被不同,在特定時期與本地植被有明顯區別[3],其光譜屬性是遙感探測的基礎。科學地認識紫莖澤蘭光譜特征是確定最佳遙感識別參數的重要依據,也是科學地制定紫莖澤蘭空間分布趨勢遙感監測方案的前提條件[4]。高光譜遙感突破了光譜分辨率的瓶頸,在光譜空間上大大抑制了其他干擾因素的影響,極大地提高了植被的識別精度。高光譜數據具有波段窄、波段多等特點,容易獲取地物的局部精細信息,對光譜細節特征具有良好的表現能力,對于雜草的反射光譜差異分析有較大的潛力[5]。張東彥等使用高光譜采集玉米、谷子、狗尾草、牛筋草等10種植物的葉片光譜反射率進行樣本的分類[6]。溫阿敏等使用ASD便攜式光譜探測儀對新疆草原毒草白喉烏頭進行高光譜特征提取和分析,研究得到了白喉烏頭的最佳識別波段和其冠層光譜特征[7];耿石英等利用高光譜數據測定了不同氮水平下小麥冠層和葉片兩種模式光譜特征和紅邊參數變化規律[8];馬東輝等利用 FieldSpect4便攜式地物光譜儀和ASD積分球對南京冬季典型植被的冠層和落葉光譜進行室內外測量,對其光譜特征進行分析得到其光譜變化規律[9];陳彥斌等利用高光譜數據對鄱陽湖典型植被進行光譜識別與分析,分析得到植物的反射光譜差異性[10]。由此可見,利用高光譜數據進行光譜特征的提取和分析有助于分類識別、進行入侵雜草的動態監測,有利于衛星傳感器波段的選擇,更好地應用于多光譜或高光譜影像數據的分類研究中,為遙感影像制圖提供參考,但對于入侵雜草紫莖澤蘭的光譜特征分析的研究報道較少。

因此,本文以西昌地區的紫莖澤蘭為研究對象,采集其高光譜數據并對光譜特征進行研究和分析,對光譜曲線進行包絡線去除,一階光譜微分處理,提取吸收光譜的特征參數,以期為入侵雜草的遙感動態精細監測提供科學依據,為雜草的有效防止與治理提供參考和借鑒。

1 研究區與數據源

1.1 研究區

西昌是紫莖澤蘭危害的重災區,紫莖澤蘭對當地的種植業、畜牧業、林業以及交通都造成了巨大的經濟損失,區域生態環境遭受了嚴重破壞[11]。西昌為四川省涼山彝族自治州的州府所在地,位于川西高原的四川第二大平原——安寧河平原,東經101°46′-102°25′,北緯27°32′-28°10′,海拔在1500-2500m之間。氣候屬亞熱帶高原性季風氣候,光熱資源豐富,雨熱同期,日照2000-2700h,多年平均氣溫17.2℃,年降雨量在1000-1800mm之間,主要集中在6-10月,素有小“春城”之稱,為各種植物的生長繁殖創造了有利的條件。該地區植物種類繁多,資源豐富,共有233科、532屬、2000余種,其中有國家第一批保護珍稀植物30余種[12],具有較高的科學研究價值和保護價值。

1.2 數據采集與處理

試驗于2017年5月開展,在研究區內的試驗地采集紫莖澤蘭葉片共150片,耗時兩天,對葉片樣本進行嚴格的封裝以及編號,之后在實驗室進行室內光譜測量。

利用ASD光譜分析儀在實驗室內采集樣本高光譜反射率數據,采集的光譜范圍為350-2500nm,其中350-1000nm的光譜分辨率為3nm,采樣間隔為1.4nm;1000-2500nm的光譜分辨率為10nm,采樣間隔為2nm。對每個樣本采集10次光譜數據,剔除異常值后,取其平均值作為該觀測樣本的光譜反射率值,以減少隨機誤差的影響。同時,在光譜測量的過程中及時進行白板校正。

對于室內測量的樣本光譜,幾乎不受水汽的影響,可以不考慮水汽影響嚴重的波譜區間。由于地物光譜儀各個組成部分工作時易產生噪聲,為了消除高頻噪聲對后續分析的影響,本文選擇Savitzky-Glolay方法來進行平滑處理[13],Savitzky-Glolay平滑濾波在光譜學中應用十分廣泛,其可保留光譜的一些細微特征(如光譜吸收峰)[14]。

2 研究方法

2.1 包絡線去除法

包絡線去除法(Continuum Removal, CR)是一種常用的光譜分析方法,又叫做連續統去除法或基線歸一化法,是一種非線性光譜分析方法,它可以有效的突出光譜曲線的吸收和反射特征,并且將其歸一到一個已知的光譜背景上,有利于和其他光譜曲線進行特征數值的比較,從而提取出特征波段以供分類識別[15-16]。

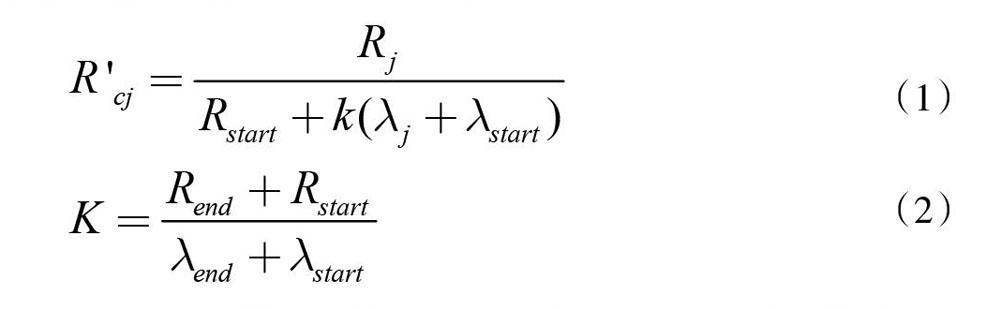

地物光譜的吸收特征一般可以分解為兩個部分,特定的診斷性特征部分和包絡線部分[17]。特定的診斷性特征包含植被的生化參量信息,而包絡線僅僅是對光譜的簡單估計。光譜曲線的包絡線從直觀上來看,相當于光譜曲線的“外殼(Hull)”,并不包含感興趣信息,為了有效突出光譜曲線的吸收和反射特征,需要對包絡線進行去除。對原始光譜進行包絡線去除,具體公式如下[18]:

式中,λj是第j波段,R′cj是波段j的包絡線去除值;Rj是波段j的原始光譜反射率;Rend和Rstart是吸收曲線里的起始節點和末端節點的原始光譜反射率;λend和λstart是在吸收曲線里的起始節點波長和末端節點波長;K是在吸收曲線里起始節點和末端節點波段間的斜率。

在包絡線去除的基礎上發展了一些光譜吸收特征參數[19],特征吸收谷的光譜吸收面積(A)、吸收深度(D)、吸收波長位置(P)、吸收寬度(W)以及光譜吸收面積關于中心波段的對稱度(S)是用于描述地物光譜吸收特征的常用指標[20-22],其計算公式如下。

式中,λstart、λend為起始點和終點波長;CRmin為吸收谷內去除包絡線后的最小值;λ(CR)為吸收谷內去除包絡線后最小值對應的波長,λa、λb為包絡線去除后的曲線中吸收深度一半位置的波長,b>a;Al是吸收谷左半邊的面積。

對紫莖澤蘭原始光譜數據進行包絡線去除之后,利用Visual C# 語言編寫程序計算得到光譜特征參數[20]。

2.2 光譜微分

光譜微分技術主要利用光譜微分迅速檢測特定波長位置處光譜曲線的局部變化特征,如“光譜紅邊效應”,現已廣泛應用于植被遙感[23]。利用微分技術處理地物光譜可以有效降低噪聲對光譜有用信息的干擾,達到抑制無用信息和突出感興趣信息的目的,從而揭示光譜的內在特征[14]。本文對紫莖澤蘭光譜曲線進行光譜微分處理,得到其一階微分反射率(First order Differential Reflectance, FDR),公式如下。

式中,FDRλi為波長i+1和波長i中點處的一階光譜微分計算值;Rλ為波長為i+1的反射率;Rλ為波長為i的反射率;Δλ為波長間隔。

3 結果分析

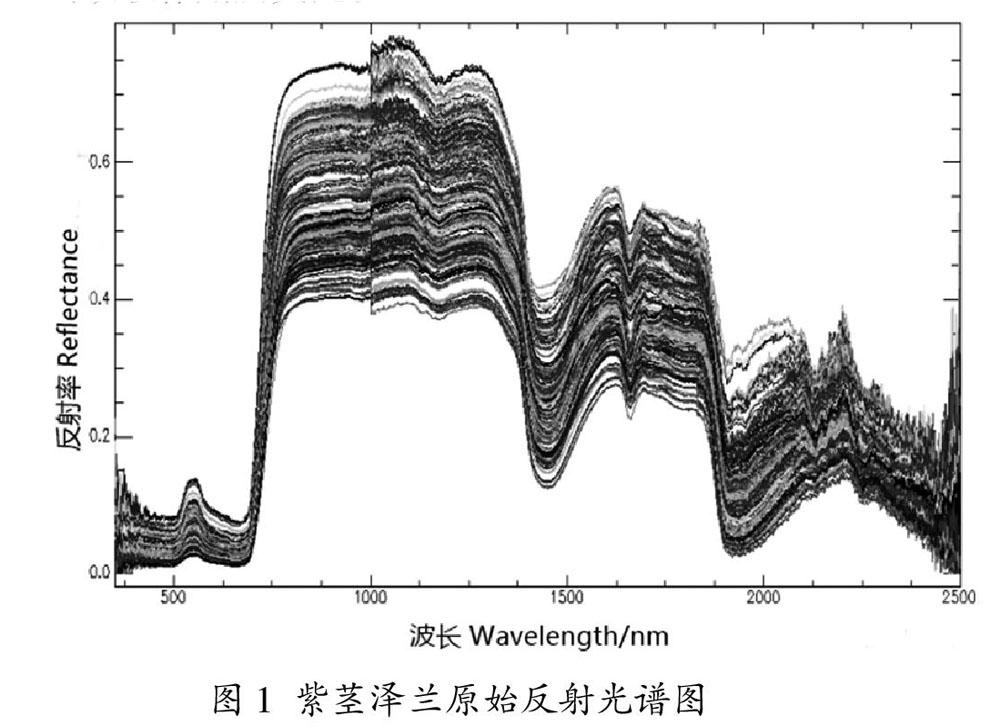

3.1 紫莖澤蘭光譜反射率

由圖1可知,在可見光波段內,紫莖澤蘭葉片表現為低反射率,色素(包括葉綠素、類胡蘿卜素、葉紅素、葉黃素等)是控制植物光譜響應的主要因素[24]。在波長450nm左右(藍光)和700nm左右(紅光)的兩個譜帶內存在吸收峰,其主要由于葉綠素的吸收作用引起;在550nm左右(綠光)則存在著一個反射峰,其由葉綠素的反射引起。

在可見光波段與近紅外波段之間,大約在750nm附近,紫莖澤蘭的光譜曲線呈現快速上升趨勢,形成“紅邊”現象。在750-1250nm的近紅外波段內之間反射率趨于平穩。在1375nm-2000nm之內有三個明顯的吸收谷,其中第二個吸收谷的反射率明顯高于周圍兩個吸收谷,這主要是由于紫莖澤蘭葉片內部含水量的影響。尤其是在1400nm附近和1900nm附近,紫莖澤蘭葉片的光譜響應主要由水的吸收作用所支配。

3.2 包絡線去除光譜特征分析

在研究過程中,本研究為強化紫莖澤蘭光譜曲線的形態特征并方便后續研究,對紫莖澤蘭的原始光譜曲線進行了所示的包絡線消除處理,包絡線去除前后的紫莖澤蘭光譜曲線對比見圖2。通過對比可見包絡線去除法有效增強了感興趣吸收特征光譜曲線的吸收和反射特征。

如圖2(b)所示,經過包絡線去除后的光譜吸收帶更加明顯,光譜曲線都歸一化到0~1之間。相比于包絡線去除之前的反射光譜曲線,可以明顯看出450nm、760nm、900nm、1150nm、1400nm、1625nm、1900nm波段存在明顯的波谷,其中在1400nm和1900nm附近,其光譜響應受水的強烈吸收作用所支配。

由去包絡線后的光譜數據可知紫莖澤蘭具有綠色植物的典型光譜特征。在大約540nm的綠光波段,去除包絡線后的反射率可見明顯的波峰,反射率約為0.27,其與葉片內的葉綠素含量密切相關。

由于植被在可見光波段有著強烈的吸收,在植被光譜中該波段范圍包含了重要的信息,在可見光范圍內,紫莖澤蘭光譜曲線在540nm附近和760nm附近表現為波峰,在450nm和660nm附近表現為波谷。經過了包絡線去除處理后的光譜曲線,吸收和反射特征更加明顯,利于光譜吸收特征分析。

對包絡線去除后的紫莖澤蘭光譜曲線最大光譜吸收谷進行分析結果如圖3所示。

高光譜吸收特征參數描述高光譜反射曲線吸收峰對應的各種吸收特征,是表征地物光譜吸收特征細節信息的重要參數。紫莖澤蘭667.00nm附近的光譜吸收特征如表1所示。計算結果表明:紫莖澤蘭的吸收谷面積為38.27nm2,吸收深度為0.85nm,吸收寬度為74.00nm,中心吸收波段的左右面積呈現左偏移,吸收對稱度為0.62,最大光譜吸收谷的特征波長的中心位置約為665.00nm。

3.3 紫莖澤蘭光譜曲線的微分特征

本文利用微分法突出光譜曲線的變化特征,進而確定光譜曲線的變化區域,如光譜綠峰、紅邊等,得到紫莖澤蘭光譜一階微分曲線見圖4。

由圖4可知,從總體來看,紫莖澤蘭的一階微分值在-0.01與0.01之間,波動范圍較小,微分曲線在725.00nm附近的紅光區域存在1個明顯波峰,1390.00nm和1880.00nm的近紅外區域存在兩個明顯的波谷。在725nm處的波峰是由植物的“光譜紅邊效應”引起的;1390.00nm和1880.00nm處的波谷是由于水的強烈吸收作用引起的。一階微分為0的值為區域表示該波段處的光譜反射率達到極值,其中540.00nm和660.00nm處分別為紫莖澤蘭曲線的綠峰和紅谷。

4 結論

(1)紫莖澤蘭的原始光譜曲線在625-750nm波長范圍內呈快速上升趨勢,但變化速率不同;紅外波段區域之內有三個明顯的吸收谷,即水分吸收帶。(2)去除包絡線后的紫莖澤蘭光譜曲線在540.00nm附近和760.00nm附近表現為波峰,在665.00nm附近表現為波谷。紫莖澤蘭667.00nm附近存在明顯的吸收谷,中心吸收波段的左右面積呈現左偏移,經過包絡線消除后的光譜曲線,突出了紫莖澤蘭地物光譜的特征信息,便于圖像光譜的匹配,對于紫莖澤蘭的光譜識別更加有用。(3)對光譜曲線進行一階微分能夠放大原始光譜曲線的變化趨勢和曲率等特征。紫莖澤蘭光譜一階微分曲線的波峰位于725nm附近,由植被的“紅邊效應”引起;由于水的吸收作用,在1390nm和1880nm的近紅外區域存在兩個明顯的波谷。

本研究結果對于利用遙感圖像進行大尺度的入侵雜草紫莖澤蘭的高光譜遙感識別與監測具有一定的指導意義,可以為其提供相應的理論支持。

參考文獻:

[1]李揚漢.中國雜草志[M].北京:中國農業出版社,1998.

[2]孫玉芳,姜麗華,李剛,等.外來植物入侵遙感監測預警研究進展[J].中國農業資源與區劃,2016,37(8).

[3]覃濤英,張錦華,楊穎慧,等.融合變換在紫莖澤蘭監測中的應用研究[J].草業與畜牧,2009(7):8-12.

[4]楊可明,陳云浩,郭達志,等.基于PHI高光譜影像的植被光譜特征應用研究[J].西安科技大學學報,2006,26(4):494-498.

[5]Zomer R J , Trabucco A , Ustin S L . Building spectral libraries for wetlands land cover classification and hyperspectral remote sensing[J]. Journal of Environmental Management, 2009, 90(7):2170-2177.

[6]張東彥,祖琴,鄧巍,等.單/雙子葉雜草與作物的高光譜識別[J].紅外與激光工程,2013,42(s1):208-213.

[7]溫阿敏,鄭江華,穆晨,等.新疆草原毒草白喉烏頭高光譜特征提取與分析研究[J].中國植保導刊,2015,35(3):5-11.

[8]耿石英,孫華林,王小燕,等.不同氮肥處理下小麥冠層和葉片光譜特征及產量分析[J].光譜學與光譜分析,2018,38(11).

[9]馬東輝,柯長青.南京冬季典型植被光譜特征分析[J].遙感技術與應用,2016,31(4):702-708.

[10]陳彥兵,況潤元,曾帥.基于高光譜數據的鄱陽湖濕地典型植被識別分析[J].人民長江,2018,49(20):19-23.

[11]馬聯祥,彭音,肖連康,等.紫莖澤蘭對涼山農業的危害及綜合治理措施[J].西昌學院學報:自然科學版,2005,19(1):68-70.

[12]田英.淺析西昌市扶貧攻堅生態產業基地建設[J].納稅,2018(7):179-179.

[13]Miao X, Patil R, Heaton J S, et al. Detection and classification of invasive saltcedar through high spatial resolution airborne hyperspectral imagery[J]. International Journal of Remote Sensing, 2011,32(8):2131-2150.

[14]錢育蓉,于炯,賈振紅,等.新疆典型荒漠草地的高光譜特征提取和分析研究[J].草業學報,2013,22(1):157-166.

[15]白繼偉,趙永超,張兵,等.基于包絡線消除的高光譜圖像分類方法研究[J].計算機工程與應用,2003,39(13):88-90.

[16]王霄鵬.黃河三角洲濕地典型植被高光譜遙感研究[D].大連海事大學,2014.

[17]Shi R, Zhuang D, Niu Z. Physical investigation on biochemical prediction using continuum removal[C]. IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium. 2004.

[18]郭超凡,郭逍宇.基于可見光波段包絡線去除的濕地植物葉片葉綠素估算[J].生態學報,2016,36(20):6538-6546.

[19]浦瑞良,宮鵬.高光譜遙感及其應用[M].高等教育出版社,2000.

[20]劉煥軍,張柏,張淵智,等.基于反射光譜特性的土壤分類研究[J].光譜學與光譜分析,2008,28(3):624-628.

[21]張翼然,宮兆寧,趙文吉.水分環境梯度下野鴨湖濕地典型植物光譜特征分析[J].光譜學與光譜分析,2012,32(03):743-748.

[22]林川,宮兆寧,趙文吉,等.基于光譜特征變量的濕地典型植物生態類型識別方法——以北京野鴨湖濕地為例[J].生態學報,2013,33(04):1172-1185.

[23]童慶禧,張兵,鄭蘭芬.高光譜遙感:原理、技術與應用[M].高等教育出版社,2006.

[24]王佳鵬.濕地植被葉片光譜特征及其光合色素反演研究[D].華東師范大學,2018.