頭腦里的自殺

亞當·皮奧里

在杰里米·里奇曼自殺前一周,他還飛去佛羅里達州作了一場以“人類神經科學”為主題的演講。在這次的演講中,這位49歲的神經藥理學家詳細介紹了腦部研究如何幫助人們判斷出哪些人對自己或他人存在暴力威脅,以便我們更好地干預和幫助他們。

現在談論這個話題再合適不過了。就在里奇曼3月19日的主題演講的兩天前,一名19歲的學生自殺了。她是2018年佛羅里達州帕克蘭市道格拉斯高中槍擊案的幸存者之一。而就在周末,另一名該案的幸存者也舉槍自盡。據悉,美國每年自殺死亡的人數已經從1999年的2.9萬人激增到2017年的4.7萬人。

自殺也是里奇曼非常關心的一個問題。2012年12月4日,一名問題少年闖進康涅狄格州紐敦鎮的桑迪胡克小學,射殺26人后自殺,他和妻子珍妮弗·亨塞爾永遠地失去了他們6歲大的女兒阿維爾。里奇曼回憶道:“在開始的兩天里我們的頭腦都是不清醒的,但我們決心要化悲傷為行動,我們建立了一個以女兒名字命名的腦部研究基金會,以阻止暴力行為,激發人們對相關人群的關注。”為了經營這家基金會,藥理學和毒理學雙博士學位的里奇曼辭去了藥物開發的工作,開始把所有時間都專注在這一問題上。

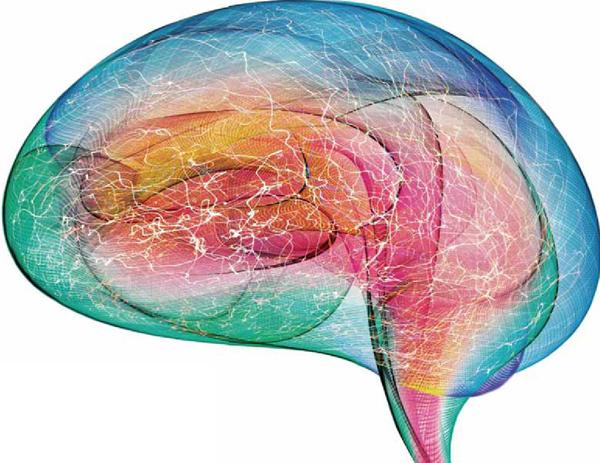

有自殺念頭的人在聽到一些特定詞匯時,腦中會呈現獨特的神經活躍模式。

里奇曼在佛羅里達州大西洋大學的講座中就自殺這一問題談了許多。近年,神經學家在辨別存在風險的人群方面作了許多研究——如研究如何辨別有自殺傾向的人腦部獨特的解剖特點,及特定詞語引發有自殺傾向者獨特的神經元活動模式的辨別方法。

盡管里奇曼這些年不遺余力地致力于這項事業,最終卻沒有人能夠阻止他結束自己的生命。

“這是一個悲劇。他的死亡說明大腦健康問題是多么難以察覺和應對,而為我們自己、我們深愛的人,以及那些我們認為或許需要幫助的人尋求幫助又是多么地重要。”阿維爾基金會代表里奇曼一家在網上發布了這段話。“即使我們粉身碎骨,這項重要的工作也將繼續;因為杰里米會說,我們必須繼續。”

一位腦健康專家被他致力于研究的一項疾病所打敗了,這無疑是一個殘酷的諷刺。但研究自殺以及自殺與腦部關系的研究者們對此并不感到驚訝。這完全符合他們的研究發現。

最近幾年出現的很多新見解中,最重要的發現之一就是就算是該領域的專家,也無法保護自己。幾位科學家指出,自殺是醫學生、年輕醫生甚至精神病學的專業人士最主要的死因之一。

當然,里奇曼通過他的基金會在這方面的研究上取得的進步是有目共睹的。

25年前,哥倫比亞大學和紐約州立精神病研究所的精神病學家和神經學家有了一項新發現。

為了更好地理解抑郁癥的病理,一隊研究人員開始從法醫那里收集自殺死亡者的大腦,因為他們推斷這些人有可能患有抑郁癥。但調查結果發現:約有半數的死者并沒有抑郁癥。

在將不同自殺者的大腦進行比對并和自然死亡死者大腦進行比對時,他們的發現則更加驚人:無論是否患有抑郁癥,自殺者們的可辨別神經系統特征都更為明顯。

“那時候沒有人知道自殺者的大腦異于常人。”哥倫比亞大學精神病系研究副主席J·約翰·曼博士說 。他就是當年發現這一情況的神經學家之一。

在過去的25年里,曼和他的合作伙伴們一直致力于找出有無自殺傾向的人之間的區別。他們在捐獻者大腦的神經遞質系統上進行生物化學分析,以及使用腦成像技術研究神經模式。

研究者們發現,90%的自殺者死亡時都患有某種精神疾病。而眾所周知,抑郁癥或是其他精神疾病患者的大腦情感中樞,即杏仁核會過度活躍。但研究者們發現自殺者們的特點,諸如神經元較少以及大腦皮層較薄等,并不體現在杏仁核上,而是表現在前扣帶皮質和背外側前額葉這些控制人們如何主觀評估壓力的區域上。

“從客觀上來說,自殺者同精神疾病患者的病情都很嚴重,但自殺者們的主觀感受會更差,”曼說,“他們似乎很難調整自己的情緒。自殺者們主觀感受到的壓力比不存在自殺風險的人要大。”換句話說,就是他們的抑郁傳感機制異常敏感。

而且自殺者們腦中作決定的區域也同樣存在異常。在作一些會體現個性的決定時,自殺者往往更容易作出一些冒險的決定。這些異常也會表現在曼稱之為作決定的“中央處理器”的內前扣帶皮質上。

此外,自殺者學習和解決問題的能力比抑郁者更強。而有自殺傾向的人在理解社會訊息方面似乎存在著問題:他們會對負面社會訊息異常敏感,而對正面社會訊息反應較弱。他們感覺這個世界對他們的幫助較少,批判和威脅較大。

“導致自殺行為的因素有很多:感覺極度壓抑,傾向于感情用事,能想到的選擇和辦法過少,最終你會覺得周圍的人對你越來越苛刻,不愿意幫助你,”曼說,“但不幸的是他們并不會意識到他們和其他人有什么不同。他們意識不到自己面臨的危險。”

馬里蘭大學醫學院的神經病學、藥理學以及解剖學和神經生物學副教授托德·古爾德指出,那些研究神經因素的人傾向于把這個問題分成兩個方面來研究,一方面是想做這個行為的想法,另一方面是這個行為本身。

古爾德說,抑郁癥患者通常會覺得活著沒意思,但一個人是否會自殺要由沖動行為和決策行為所包含的生物回路決定。有很多人沒有依從想法去實施自殺是因為他們想到自己的死會對家人和朋友造成影響,而在權衡利弊后,他們最終得出的結論是自殺的代價太大了。而自殺者往往在考慮后果前就采取行動了。

古爾德說,“對于很多人來說,自殺都是沖動性行為。如果一個人能換一種想法,或者考慮到自殺會對家人和朋友造成影響,他就不會自殺了。”

帕克蘭校園槍擊案發生后,附近多所學校的學生和家長連續數日在社區內進行燭光追思會。