“一帶一路”背景下的廣西—東盟漢語國際教育的SWOT分析

鄭帶利

(桂林旅游學院文化與傳播學院,廣西 桂林 541006)

為中國深化改革開放、推動國際合作提供新的發展思路,習近平主席提出了“一帶一路”倡議。“一帶一路”向外涵蓋亞洲、中東、非洲南太平洋等地區的65個國家,向內圈定了浙江、上海、海南、福建、廣東、廣西、云南、重慶、陜西、甘肅、寧夏、青海、遼寧、黑龍江、吉林、西藏、新疆、內蒙古共計18個省、自治區、直轄市。

1967年,印度尼西亞、泰國、新加坡、菲律賓、馬來西亞五國在曼谷成立了東南亞國家聯盟,這是東盟的前身。如今,東盟形成了一個面積達450萬平方公里、人口超過5億的十國集團,成為東南亞國家聯盟,簡稱東盟。東盟國家作為“21世紀海上絲綢之路”成員國,與中國進行了廣闊的、多元化的交流合作,東盟國家對漢語的需求日益迫切。廣西與東盟國家陸、海相鄰,是面向東盟的國際通道,也是“21世紀海上絲綢之路”與“絲綢之路經濟帶”有機銜接的重要門戶。“一帶一路”建設需要大量漢語人才,服務于“一帶一路”的國家建設。為深化中國與東盟國家的全方位合作,東盟國家對漢語人才的需求將會進一步增加,廣西高校地處東盟的門戶要塞,應抓住機遇推動漢語國際教育事業發展的新機遇,促進與東盟國家語言文化交流,培養“一帶一路”發展所需的漢語人才,加強漢語國際傳播,弘揚中華文化,提升國家軟實力。

一、廣西—東盟漢語國際教育的SWOT分析

(一)優勢(S)

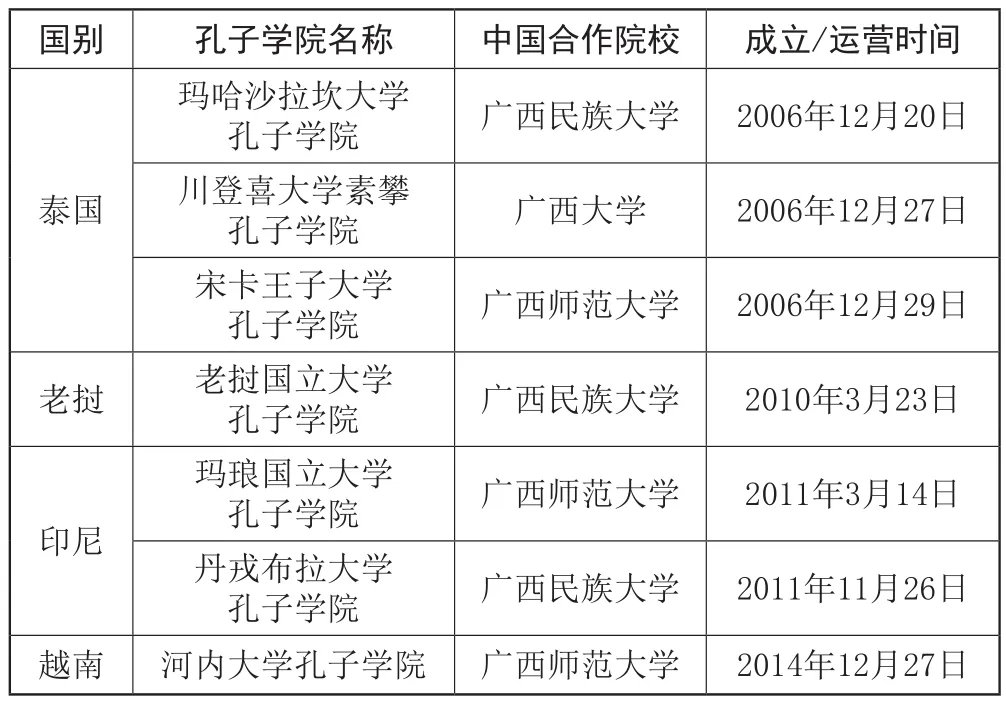

1.地理優勢。廣西是中國唯一與東盟海、陸相連的省區,作為與東盟溝通交流的“橋梁”,廣西有著天然的地理優勢。目前,廣西已經形成中國—東盟文化論壇、中國—東盟博覽會、中國—東盟(南寧)戲劇周、中國—東盟(南寧)戲曲演唱會、“紅銅鼓”中國—東盟藝術教育成果展等文化交流合作平臺和新機制。[1]2004年以來,廣西每年都組織高校赴東盟國家(如泰國、越南、印尼)舉辦國際教育展,著力推動廣西高校與東盟國家的教育合作與交流。而廣西高校每年都有5000左右的學生到東盟國家進行1~2年的學習。[3]廣西高校是最早在東盟國家建立孔子學院、進行漢語國際教育的先行者,目前在東盟十國的孔子學院總數為32個,廣西占7個,占21.9%。廣西因與東盟的地緣優勢,在推動東盟國家的漢語教育過程中占據了先機,獲得了良好的發展機會。地理的優勢推動了廣西和東盟各國人民的交流,為廣西面向東盟國家的漢語國際化帶來了無限的契機。

表1 廣西高校東盟孔子學院概況[2]

2.民族文化優勢。廣西的少數民族與東盟許多民族有著密切的聯系,如廣西的壯族與泰國的傣族、老撾的老龍族、越南的儂族等民族便是同源的民族。這些民族的同根同源使他們在文化交流時,能更好地規避一些文化上的禁忌,同時在漢語國際傳播的過程中,也能利用其文化上的共同性來引起文化認同與共鳴,從而促進東盟國家對中華文化的深入認識。在長期友好相處的過程中,廣西和東盟各國在生活習慣、語言交流、文化習俗等方面都有著許多的相似處,如壯語的許多詞匯就與泰語相通。廣西是中國第三大僑鄉,有華人華僑300多萬人,大部分在東盟各國定居。唐宋以來,廣西人就開始大規模向國外移居,目前在國外的廣西籍華人、華僑有260多萬人,其中在東盟各國的廣西籍華人、華僑占總數的88.4%,約230萬人。[4]廣西文化與東南亞文化有著天然的共同性、接近性,廣西應該積極利用民族文化的優勢,加強與東盟國家的文化交流,推動漢語在東盟國家的傳播。

3.東盟合作優勢。隨著中國—東盟博覽會永久落戶南寧,廣西也開始在國際舞臺上亮相,尤其是在東盟國家的對外交流中開始發揮積極作用。廣西與東盟各國交流的深入,需要大量既懂中文,又精通東盟國家語言的復合型人才。東盟各國開始逐漸重視中文,不少東盟國家已經將中文納入大中小學的課堂教學。在泰國,漢語已經被納入中學的必修課程;在越南,漢語在一些高校課程設置中是“第一外語”,其地位超過英語。[5]這意味著東盟國家對漢語國際教學的教師有著極大的需求。目前,廣西有3所高校與4個東盟國家成立了7個孔子學院,但優秀的漢語教學的師資依然非常短缺。而目前全世界漢語教師的缺口達到500萬人之多,這一問題在東盟各國表現得尤為突出,特別是泰國、菲律賓、越南、老撾、緬甸等中國周邊幾個國家,對漢語教師的需求非常迫切。[6]因此,與東盟各國鄰近的廣西高校應抓住機會,將對東盟國家的漢語推廣作為戰略重點,努力鞏固和發展面向東盟各國的漢語國際推廣工作,致力于向東盟國家派遣更多優秀的漢語師資。

4.有著一定的少數民族漢語教學經驗。廣西是壯族自治區,聚居著除漢族、壯族以外的11個少數民族,為加強民族之間的溝通與交流,保護、傳承、發揚少數民族的原生態民族文化,促進各民族的共同發展,廣西地區的高校長期招收當地的少數民族學生,并針對少數民族進行了長期的漢語推廣和教學,積累了豐富的第二語言的教學經驗。少數民族的漢語教學為廣西高校培養了大量的具有豐富教學經驗、懂跨文化交流、能從事漢語教學推廣的人才,為漢語國際教育在東盟國家的開展積累了豐富的教學資源。因此,廣西高校在東盟地區開展漢語國際教育,能較好地利用其現有的漢語推廣經驗,有效地提高教學效率。

(二)劣勢(W)

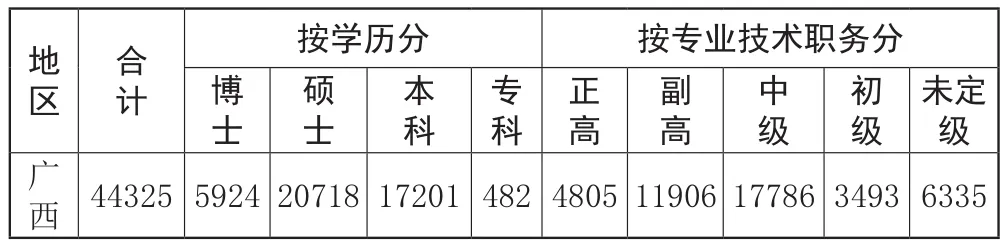

1.教育資源缺乏,高等教育水平比較落后。廣西高校地處西部,經濟實力較為落后,高等教育經費投入較少,導致教學所需的基礎設施較為薄弱,師資力量不夠,圖書資料欠缺,相較東部、中部發達地區,廣西教育不具備競爭優勢。廣西地方高校從總體上來看綜合性大學數量較少,整體競爭力較弱。目前,廣西普通高校共74所(本科36所,高職高專38所),民辦的高等教育機構數為零。2018年廣西高校招生數約為15萬人,截至2018年8月1日,在校生數86.6萬人,預計畢業生數22.8萬人。[7]廣西高校教師總數,以及學歷結構、專業技術職務等都有待增強提高和升級。

表2 專任教師學歷、專業技術職務情況(總計) 單位:人

2.招生規模小,教學質量偏低。高等教育規模的擴大受到所在地的地理位置、經濟發展水平、政策等方面的影響。2014年以來,廣西高等教育發展迅速,辦學規模不斷擴大,但依然不能滿足廣西社會經濟發展的需要。

表3 廣西高等教育普通本、專科學生數[8] 單位:人

廣西教學質量偏低,這與教師整體素質、教學質量、科研水平有一定的關系,但與招生生源質量也有很大的關系。廣西地處教育落后地區,不能吸引優秀的外地生源,留不住優秀的本地生源,因此招生生源不好也間接影響了教學質量。在人才培養數量上,也遠遠落后于全國平均水平,如研究生、專業技術人才的培養,不管是質量,還是數量都無法滿足廣西本地發展的需要。

3.層次結構不合理。廣西高等教育的層次結構現狀是,專科層次規模小,本科層次規模大但質量較低。目前,廣西普通高校共74所(本科36所,高職高專38所),但沒有國內一流水平的本科學校。研究生層次規模偏小,研究生的比例遠低于全國水平。

(三)機遇(O)

1.“一帶一路”建設帶來的巨大的發展機遇。廣西是中國古代“海上絲綢之路”的發祥地之一,也是我國對東盟國家開展合作與交流的窗口。“一帶一路”建設為廣西高校的國際化發展帶來了不可錯失的機遇,國家與國家之間的交流合作離不開語言的溝通,因此廣西高校應該抓住機遇,有針對性地為東盟國家提供語言、職業技能、文化溝通等方面的培訓,以人文交流推動雙邊經濟、文化、貿易的合作發展,促進漢語國際教育在東盟的發展。“一帶一路”建設為打造廣西高校與東盟國家交流合作的新名片提供了全新的舞臺和重大歷史機遇。

2.打造中國—東盟自由貿易區升級版帶來的新機遇。“一帶一路”沿線國家有幾十個,而國家能夠投入的發展資源是有限的,因此在發展時也是分階段、有步驟地推進的。東盟國家與中國貿易總額占“一帶一路”國家與中國貿易總額的第一位,因此,東盟應為中國漢語國際教育優先拓展的地區。

(四)挑戰(T)

1.“一帶一路”其他省份帶來的新挑戰。“一帶一路”沿線的省份中,不乏經濟發達、教育發展水平較高的省份,如江蘇、浙江、廣東、福建,這些省份都有著國際化程度較高的高等教育資源以及數量和質量都不錯的人才資源,這些省份都是廣西的競爭對手。

2.其他地區高校教學成果顯著。廣西的教育水平整體上仍處于落后水平。廣西教育的國際化水平不高,漢語國家教育的學科基礎仍不扎實,目前廣西高校的漢語國際教育專業僅有本科、碩士兩個層次的學生,還沒有博士點。另外,廣西高校在本土漢語國際教育的師資培訓上也沒有做出特色,與周邊的云南省相比,東盟國家的少語種人才比較缺乏,科學研究能力和綜合服務水平也有待提高。

二、廣西—東盟漢語國際教育發展的建議

(一)抓住“一帶一路”建設機遇,鞏固在東盟地區的優勢

“一帶一路”建設為廣西高等教育的國際化發展提供了重大的發展機遇。廣西地處海上絲綢之路的起點,在相關地方政府及學校協調下,應該加強同國外院校尤其是東盟國家的高校合作,以漢語傳播、文化交流為切入點,擴大廣西高校的國際化視野,促進國際合作,推動漢語國際傳播。

(二)立足廣西,面向東盟,增加區域性特色課程

廣西作為東盟在中國的窗口,廣西高校的漢語國際教育專業的課程應該在國際化的同時,也應開設具有區域性的特色課程,如面向東南亞國家的語言和文化課程,以及具有針對性的漢語教學課程,如針對泰國、越南等國家的漢語教學特色課程,在教材的選用和編寫上也應該體現東盟特色。

漢語教學不僅要有扎實的中文基礎,還應對目的國的文化有深入的了解。廣西高校應該立足于廣西,面向東盟,讓學生對東盟各國的民俗文化、價值觀念、思維方式有一定的了解,這樣才能在跨文化交流中實現有效溝通,避免文化差異帶來的教學困難。

(三)增加應用性課程,擴大學生就業領域

“一帶一路”建設需要語言文化、商業貿易、廣播傳播、法律管理等不同領域的專業人才,因此增加相關方面的專業課程,擴大學生的知識面,增加學生未來的就業機會,也突出了漢語國際教育的辦學特色。