淺析泰國主流媒體對中國高鐵形象的塑造

陶云 廣西大學新聞與傳播學院

一、研究背景與目的

中泰兩國于2013年10月11日簽署《中華人民共和國政府與泰王國政府關(guān)于泰國鐵路基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展與泰國農(nóng)產(chǎn)品交換的政府間合作項目的諒解備忘錄》,中泰鐵路合作項目正式進入民眾視野[1]。在項目進展各階段,泰國主流媒體不僅聚焦中泰鐵路項目,也對與中國高鐵相關(guān)的新聞事件進行報道。本文希望通過探討泰國主流媒體對中國高鐵形象的塑造,為中國高鐵順利走出去提供借鑒。

二、研究對象的選擇

《泰叻報》作為泰國資深媒體,是一份日發(fā)行量超過100 萬份的泰文日報[2]。其官方網(wǎng)站在泰國國家科學和技術(shù)發(fā)展局開發(fā)的Truehits 系統(tǒng)公布的資訊類網(wǎng)站UIP 排名榜單中,從2009年至2018年連續(xù)10年在榜單前3 名[3]。《泰叻報》在泰國具有廣泛的影響力,基本能反映當今泰國主流社會的意見和態(tài)度。

三、研究概況

(一)信源

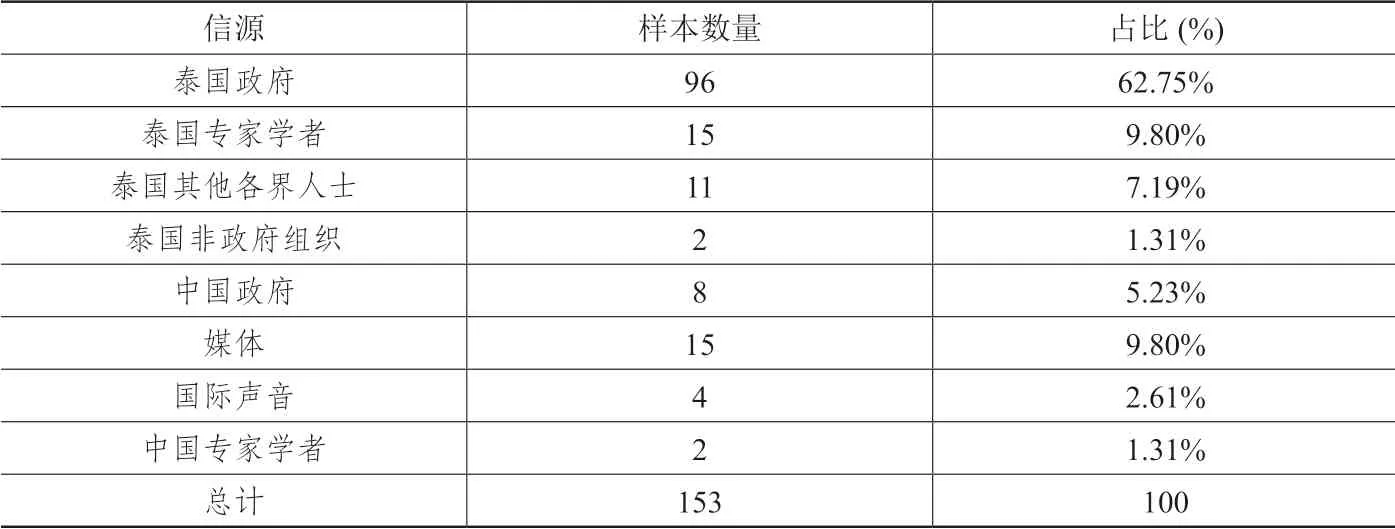

信源指新聞所依據(jù)的事實、信息的來源,本文將報道信源分為8 類,包括泰國政府、泰國專家學者、泰國其他各界人士(指政界、商界、民眾等)、泰國非政府組織、中國政府、媒體(指中國和其他國外媒體)、國際聲音(指國外政府、民眾等)、中國專家學者。

根據(jù)表一可知,官方信源是《泰叻報》報道最大信源,消息來源于泰國政府和中國政府的篇數(shù)總計104 篇,占比67.98%。報道主要引用兩國政府對中泰鐵路項目各項工作的通報,可見官方信源一家獨大,官方主導對事件的闡釋和定位。

泰國專家學者和媒體是第二大信源,各15 篇,分別占比9.80%,泰國專家學者對“一帶一路”倡議下中國高鐵在東南亞的推行和中泰鐵路項目發(fā)表看法與建議。媒體信源主要摘編了相關(guān)通訊社對中國高鐵新聞的報道。

信源占比最少的是泰國非政府組織和中國專家學者,各2 篇,占比1.31%。(見表1)

表1 信源分布

(二)新聞體裁

根據(jù)報道實際,本文將新聞體裁歸類為消息、通訊、評論、專訪及政府公文。經(jīng)過統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),報道第一大體裁為消息,一共有84 篇,占比超50%,消息體裁主要分布在中泰鐵路項目進展、中國高鐵發(fā)生的意外事故等方面。

第二大體裁為評論,總計42 篇,占比27.45%。泰國專家學者、政界人士和媒體人等對中泰鐵路項目、中國高鐵的發(fā)展、中國高鐵海外市場的拓展等提出相關(guān)見解。

報道體裁為通訊的篇數(shù)是23 篇,比例為15.03%,其次為專訪(1.96%)和政府公文(0,65%)。

(三)報道主題

本文將《泰叻報》關(guān)于中國高鐵新聞的報道主題歸為7 類。其中報道篇數(shù)最多的是中泰鐵路項目進展,共63 篇,占比41.18%。其次依次為泰國社會對中泰鐵路項目的質(zhì)疑與建議(33.33%)、中泰政府對項目質(zhì)疑的回應(9.15%)、中國高鐵事故(5.88%)、泰國人到中國體驗高鐵(4.58%)、中國高鐵發(fā)展現(xiàn)狀(3.27%)、中國高鐵在海外受挫(2.61%)。

(四)報道情感傾向

本文根據(jù)報道實際,將報道情感傾向分為正面報道、中立報道和負面報道,負面報道數(shù)量最多,總計59 篇,占比38.56%,主要為泰國社會對中泰鐵路項目的質(zhì)疑、中國高鐵發(fā)生的意外事故以及中國高鐵在海外推進受阻等方面。

其次為中立報道52 篇,占比33.99%,以官方對項目的介紹、中泰政府對中泰鐵路項目質(zhì)疑回應等為主。

正面報道數(shù)量最少,一共42 篇。占比27.45%。正面報道主要包括中泰政府對鐵路項目積極意義的表述、泰國社會對中國高鐵發(fā)展的肯定等內(nèi)容。

四、《泰叻報》對中國高鐵形象的塑造

綜合前文和對報道的文本分析,本文將《泰叻報》對中國高鐵形象分為正面和負面形象。正面形象體現(xiàn)在中國高鐵運營經(jīng)驗豐富、技術(shù)先進、性價比高。報道《在中國高鐵智能站體驗高科技》提到,《泰叻報》新聞團隊在上海虹橋高鐵站體驗了智能取票、在線購票、刷身份證進站等智能設(shè)備,并表示中國高鐵安靜、在出發(fā)、轉(zhuǎn)彎、剎車時也讓乘客感到舒適,且可在6 分10 秒內(nèi)以每小時0 到350 公里的速度行駛[4]。

正面形象還體現(xiàn)在中國高鐵給泰國帶來好處,如使泰國成為東盟區(qū)域交通樞紐中心、物流中心;與其他國家實現(xiàn)互聯(lián)互通等。例如報道《“星期一報告”-將泰國發(fā)展成東盟物流中心 連接泰國-老撾-中國的火車》指出,未來中泰鐵路項目將與老撾萬象、中國昆明相連接。項目建成后,將加強與中國、老撾的人員往來,提高運輸效率,使泰國成為東盟物流系統(tǒng)的中心[5]。

負面形象主要體現(xiàn)在中國高鐵安全性有待提高;中國高鐵在海外推進受阻;高鐵經(jīng)濟效益低;泰國將遭受損失等。報道《對高鐵的“愛”與“擔憂”》提到,中泰鐵路項目成本高,票價貴,東北人沒有能力支付車票,無法保證有足夠的游客乘坐[6]。